Views: 186

UPDATE: 2.5.2021: Nachtrag des BIP-Indikators der OeNB für die KW 14 und 15

INTERNATIONAL

* Wie war das unlängst mit dem Schiff im Suez-Kanal? Auswirkungen der Suezkanal-Sperre werden bis in den Sommer 2021 hinein erwartet.

BÖRSEN

* SENTIX: Gestillter Appetit – professionelle Aktien-Käufer*innen wollen nicht mehr kaufen.

* Zyklische Aktien sind – gemessen an den Gewinnerwartungen – den defensiven Werten davon gelaufen. Diese könnten etwas nachziehen.

* Gamestopp und der Leerverkäufer-Schock – wie Kleinanleger den Professionellen das Fürchten lehrten.

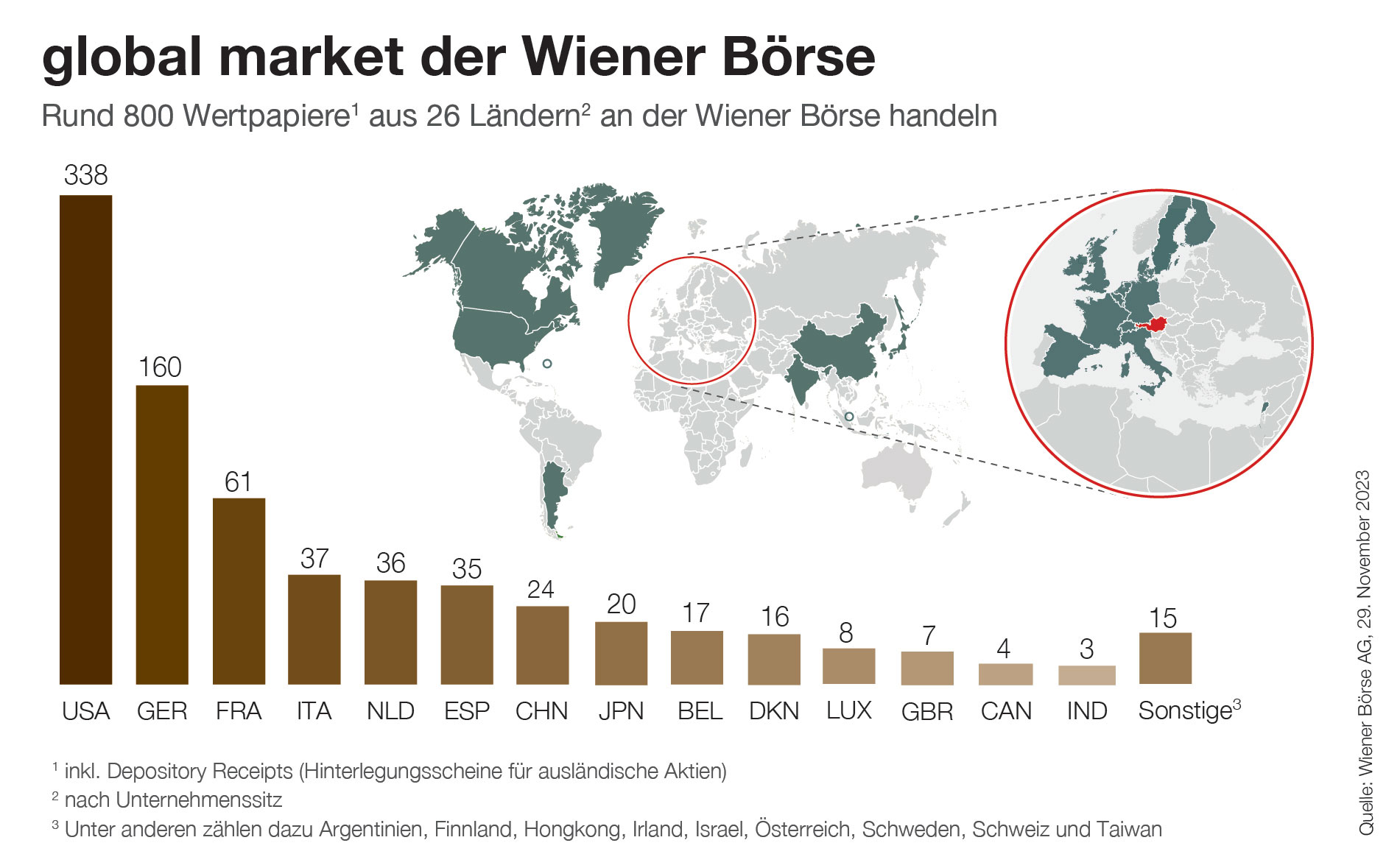

* Die Wiener Börse wird zweifach internationaler: – neue Aktien aus Asien am heimischen Marktplatz – großes Interesse internationaler Fonds an österreichischen börsennotierten Unternehmen.

USA

* Die USA als weltweit größter Schuldner profitiert vom Leverage-Effekt: die kreditgehebelte Einsparung an Produktionskosten überwiegt die Kosten für die Schulden. Was bedeutet das für die Entwicklungsländer? In Summe eher nichts Gutes: die USA profitiert schneller und mehr als die Länder der sog. 3. Welt. Ein Problemkapitel der Globalisierung. Wem das Grimm’sche Märchen vom Hasen und dem Swinegel (Igel) etwas sagt, der weiß, was gemeint ist.

* Die US-Wirtschaft dürfte weiterbrummen, das signalisieren die Frühindikatoren von MARKIT und ein entsprechender Sammelindex des privaten Forschungsinstituts Conference Board.

* Joe Bidens Steuer-Coup: US-Einkommensmillionäre sollen gut zwei Fünftel ihres Einkommens an Uncle Sam abführen müssen.

CHINA

* Die Chinesen im Land des Lächelns holen sich nicht Blasen an den Füßen , sondern eine Blase im Immobilienmarkt bahnt sich an. Da wird den Schwachverdienern das Lächeln vergehen. Nicht nur denen: der Finanzmarkt könnte instabil werden. Die chinesische Regierung denkt an Gegenmaßnahmen. Könnte! Es lebe die „aufregende“ Meldung …

INDIEN

* Hoffnungsfrohe indische Wirtschaft – trotz lodernder Coronapandemie. Und der Hunger nach Handys ist so groß, dass wegen Chipmangels die Produktion im Land holprig wird.

SCHWEIZ

* Bankenflagschiff Credit Suisse in unruhiger See – ein Hedgefonds und ein Lieferkettenfinanzierungsfonds nagen an der Liquidität. Die Schweizer Finanzmarktaufsicht prüft. Und Uncle Sam erhofft sich Geld: ein fast vergessener Skandal um Mithilfe bei Steuerhinterziehungen macht sich bemerkbar.

* Werden in den nächsten Jahren die Babyboomer den Immobilienmarkt entlasten? Ein Blick auf den Zürcher Immobilienmarkt macht klar: die alternde Boomgeneration vererbt eher ihre Häuschen an die geduldig-begierig wartenden Erben als dass sie sie verkauft, aber Eigentumswohnungen als Erbe sind unbeliebt, da Kosten drohen. Werden die Preise für Wohnungen purzeln?

EUROPA

* Wird die Europäische Zentralbank die Zinsen straffen? Ein Blick auf den europaweiten Einkaufsmanagerindex sieht die Wirtschaft in starkem Aufwind. Gift für eine Niedrigzinspolitik.

* Dazu kommt: die europaweite Konsumentenstimmung hellte sich jüngst auf …

* … und die Wirtschaft läuft auf Hochtouren – seit Juli 2020.

* Hintergrund des Booms ist die What-ever-it-takes-Politik offener Geldschleusen der europäischen Staaten, hohe Staatsschulden sind die Folge.

* Europäische Banken bremsen sanft den Kredithunger der Unternehmen durch gering verschärfte Kreditkonditionen. Das wirkt sich bremsend auf die Nachfrage nach Investitions- und auch nach Immobilienkrediten aus.

* Die Europäische Zentralbank (EZB) bleibt gelassen: stabile Finanzierungsbedingungen stehen nur geringen kurzdauernden Risiken der wirtschaftlichen Entwicklung gegenüber. Damit …

* … wird auch das Anleihekaufprogramm PEPP der EZB zunächst nicht zurückgefahren, zumal …

* … die EZB die Inflationsgefahr in Europa gering einschätzt.

DEUTSCHLAND

* Deutlich weniger haben deutsche Konsumenten im Coronajahr 2020 ausgegeben. Kleidung und Schuhe interessierten nicht, dafür wuchsen die Ersparnisse der Privathaushalte.

* Der deutsche Mittelstand jammerte 2020 über ein schlechtes Geschäftsklima, blickt aber für 2021 hoffnungsfroher in die Zukunft. Das zeigen steigende Personalnachfrage und stabile Zahlungsmoral mittelständischer Unternehmen an.

* Sieben Billionen Euro warten darauf, verkonsumiert zu werden, gesetzt den Fall, die deutschen Sparer würden ihr angespartes Kapitalvermögen durch den Verzehr von Konsumgütern aufbrauchen. So hoch ist das aggregierte Privatvermögen in Form von Bargeld, Geldeinlagen, Wertpapierbesitz und Versicherungsansprüchen 2020 gestiegen. Aber Achtung: dahinter stecken nicht unerhebliche Buchgewinne – dank verschärfter Niedrig- und Negativzinspolitik der Zentralbanken stiegen die Preise für Sachwerte, somit auch für Aktien. Keine Inflation? Immobilien und Unternehmensanteile profitierten preislich, die Kluft zwischen Finanzstarken und Finanzschwachen wurde größer. Und nochmals Achtung: die heiße Luft in den Finanzmärkten kann ganz rasch mit lautem Zisch und Knall entweichen! Und schon ist die Kluft wieder kleiner geworden. Kann. Muss nicht.

* Als ungut für Wirtschaft und Gesellschaft erweist sich die coronabedingt verschlechterte Integration von Zuwanderern. Die sind nämlich sehr wohl systemrelevant: als Mitarbeiter*innen in der Landwirtschaft, dem Bewirtungs- und Reinigungsgewerbe. Fallen sie aus, dann fallen u.a. auch Zahlungen an die Sozialversicherungen – Kranken- und Pensionskassen – aus, die Löhne steigen, die Produktion wird erschwert, die Dienstleistungen spärlicher und teurer. Die Digitalisierung wirkt auf Migrant*innen eben nicht inkludierend: Mangel an WLAN-Zugängen und Computern hemmt die Integration. Partizipation an der Gastgesellschaft schaut anders aus.

ÖSTERREICH

* Arbeitslosenquote, Schienengütertransporte und Stromverbrauch auf einen Klick hin stellt der IHS-Monitor bereit und öffnet damit den Blick auf das Wirtschaftsgeschehen von Tag zu Tag.

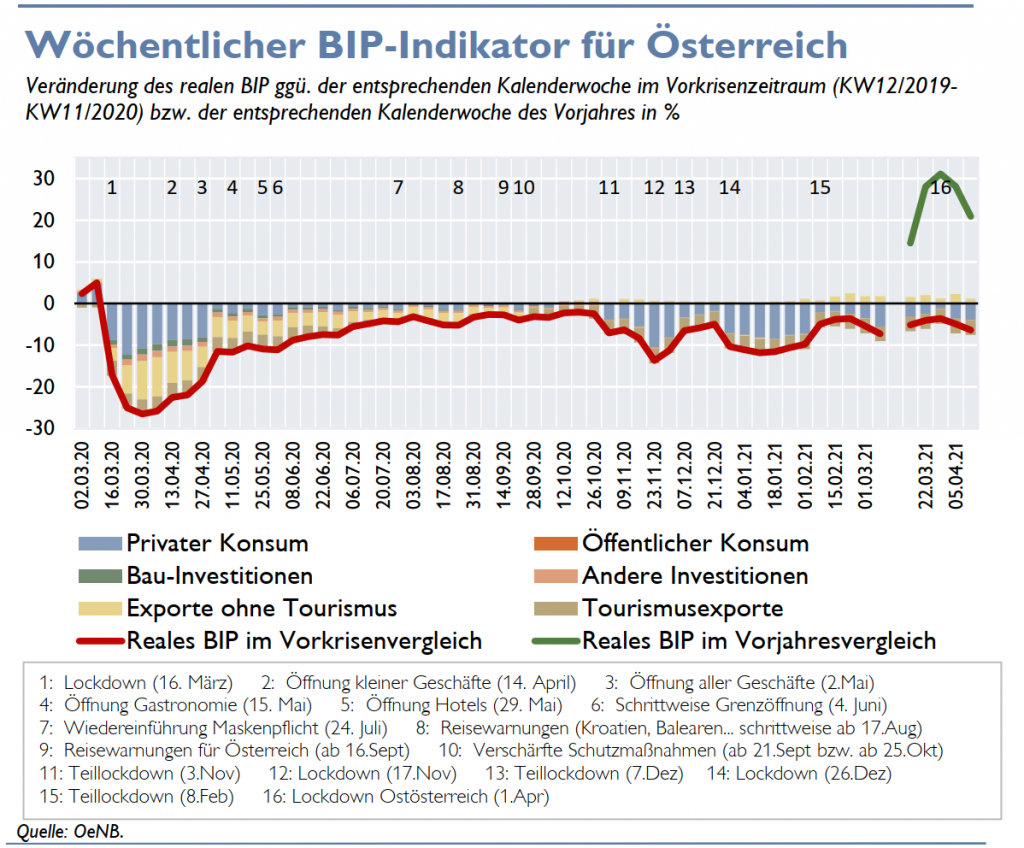

* OeNB-BIP-Indikator für die KW 14 und 15 hat sich verschlechtert: das BIP lag im Vergleich zur Vorjahreswoche um 4,9% darunter; im Vorkrisenvergleich bliebt das BIP um 6,4% zurück. Die BIP-Lücke erweiterte sich auf -3,5%. Dank des starken Basiswerteffektes lag die Wirtschaftsleistung für 2021KW15 um 20% höher im Vergleich verglichen mit 2020KW15.

* WIFO-Badelt referiert über den Corona-Wirtschaftseinbruch 2020 und positive Wirtschaftsaussichten – nicht zuletzt dank geöffneter Geldschleusen der Regierung. Die waren und sind eine Notwendigkeit. Kehren normale Zeiten zurück, dann sind klimaschützende Maßnahmen und Investitionen in den Arbeitsmarkt und die Bildung nötig, die Staatsfinanzen müssen wieder saniert werden.

* Geradezu in Jubelstimmung angesichts positiver Wirtschaftsaussichten verfällt die Industriellenvereinigung, den fortschreitenden Impfungen sei Dank. Wäre da nicht der hemmende Facharbeitermangel. Und der Blick nach China und den USA, die ökonomisch gesehen ungleich stärker wachsen als Österreich.

* Immerhin kann die Bauwirtschaft über mangelnde Aufträge nicht klagen, wohl aber über Mangel an Holz, Stahl und Dämmstoffen. Zusammen mit dem teureren Dieselkraftstoff treibt das die Einkaufskosten – und die Kosten für Bauherren, speziell für jene, die auf ein Fertigteilhaus setzen.

* Wie immer hinkt der Arbeitsmarkt der Wirtschaftsentwicklung hinterher. Langsam, aber sicher könnte der Arbeitsmark bis 2023 das Vorkrisenniveau wieder erreicht haben.

* Wo sind Wohnungen in Wien am günstigsten zu erwerben, wo sind sie am teuersten? Ein neuer Wohnpreisspiegel in Zusammenhang mit dem Wiener U-Bahn-Netz gibt Auskunft.

* Mit Wasserstoff betriebene Autos sind in Österreich noch eine Seltenheit, Wasserstoff-Tankstellen erst recht. In der Steiermark bringt diesen Hemmnissen zum Trotz das erste Wasserstoff-betriebene Taxi Fahrgäste an ihr Ziel.

* Während der Produktionsindex jüngst gestiegen ist, sieht es mit Aufwendungen für Forschung und Entwicklung in Österreich mau aus – zumindest für 2020.

* Noch schlimmer haben es 94.000 österreichische Haushalte: ihnen fehlt das Geld, um angemessen heizen zu können.

* Positive Meldungen der Vöst-Alpine lassen aufhorchen – dem chinesischen Wirtschaftsboom sei Dank.

KOMMENTARE AUS FREMDER FEDER

* Gleich drei Kommentare setzen sich mit dem Eilantrag auseinander, der beim deutschen Verfassungsgericht in Karlsruhe einlangte: das milliardenschwerde Hilfsprogramm bedrohe die deutsche Demokratie und müsse durch eine einsweilige Verfügung sofort gestoppt werden. Es kam anders: das Thema dürfte für Jahre vom Tisch sein, bis Karlsruhe zu einer Entscheidung gelangen wird. Bernt Rürup sieht EU und EURO als Gewinner, der alte Kontinent dürfte an Bedeutung gewinnen, wenn auch seine Schuldscheine bald auf internationalen Kapitalmärkten gehandelt werden.

* Startups als Fans grüner Politik? Warum das so ist erklärt sich aus der zunehmenden Bedeutung klimaschützender neuer Technologien. Und gerade Startups sind Technologie-innovative junge Unternehmen – und junge Unternehmer*innen. Und überhaupt: die unter 40-jährigen sind im Allgemeinen von grünen Parteien mit ihren prägnant erscheinenenden klimapolitischen Progammen mehr angetan als von den traditionellen, deren Programme abgedroschen wirken.

…oooOOOooo…

INTERNATIONAL

Sues-Blockade belastet Schifffahrt noch bis Sommer – ORF, 21. April 2021

Die Blockade des Sueskanals wird in der Schifffahrt weltweit noch bis in den Sommer hinein zu Verspätungen und Turbulenzen führen. „Das braucht noch drei bis vier Monate, bis sich das entzerrt“, sagte die Vorstandschefin des Hamburger Hafenlogistikkonzerns HHLA, Angela Titzrath, vor dem Münchner Club Wirtschaftspresse. Zu erwarten seien Verspätungen von neun bis 14 Tagen. Manche Schiffe könnten nicht ihre ganze Ladung mitnehmen oder nicht alle Häfen anlaufen.

So lange würden sich auch die Frachtpreise nicht entspannen, die sich auf den Asienrouten teilweise verzehnfacht hätten. Die Havarie des Containerschiffs „Ever Given“ im Sueskanal hatte den wichtigsten Seeweg zwischen Asien und Europa im März über Tage blockiert.

Insgesamt 390 Schiffe konnten den Kanal nicht passieren. Die freigeschleppte „Ever Given“ war auf dem Weg nach Hamburg, ist dort aber bisher nicht angekommen, weil sie wegen offener Versicherungsfragen in Ägypten festgehalten wird.

QUELLE: https://orf.at/stories/3210045/

BÖRSEN

SENTIX-Sentiment: Neue 26-Wochentiefs im Bias – Sentix, 25.4.2021

Die hohe Long-Positionierung bei Euro/US-Dollar lastet trotz Reduzierung immer noch auf den Wechselkurs. Die jüngste Erholung der Gemeinschaftswährung hat nicht dazu geführt, dass sich der Bias nachhaltig verändert hat. Eine Befestigung des US-Dollars sollte die logische Folge sein. Zudem hat sich auch die strategische Grundüberzeugung der Anleger zu Aktien weiter eingetrübt. Die Gewinnmitnahme-Bereitschaft steigt deutlich.

Weitere Ergebnisse: Bonds: * Kursschwäche bei BTPs angezeigt * Gold: Es sieht ganz gut aus

QUELLE: https://www.sentix.de/index.php/sentix-Weekly/ergebnisse-des-sentix-global-investor-survey-kw-17-2021.html

Frank Heiniger: Der Chart des Tages: Verschnaufpause. – Finanz & Wirtschaft, 20.4.2021

SCHAUBILD: https://www.fuw.ch/wp-content/uploads/2021/04/screenshot-2021-04-19-152008-640×483.jpg

An Wallstreet hat vergangene Woche die Berichtssaison zum ersten Quartal begonnen. Und mit leichter Verzögerung werden nun auch im europäischen Aktienmarkt die kotierten Gesellschaften ihre Ergebnisse vorlegen. Die positiven Signale aus der Konjunktur – darunter etwa die gestiegenen Einkaufsmanagerindizes (PMI) – lassen eine erfreuliche Entwicklung in den Unternehmenszahlen erwarten. Über die vergangenen zwei Monate sind die Gewinnkonsenserwartungen im Aktienindex MSCI Europe um 5% gestiegen.

Die wirtschaftliche Aufhellung schlägt sich in der Entwicklung der einzelnen Sektoren nieder: Dank der Hoffnung auf eine baldige Rückkehr zur Normalität haben besonders die konjunktursensitiven Valoren deutliche Avancen verzeichnet. Das zeigt die dunkelblaue Kurve im obigen Chart, die die relative Kursentwicklung der zyklischen Titel gegenüber defensiven Aktien abbildet.

QUELLE: https://www.fuw.ch/article/der-chart-des-tages-2037/

Gamestop-Schock sitzt tief: Leerverkäufer fürchten Kleinanleger-Mob – n-tv, 21.4.2021

Der Leerverkauf von Aktien gehört zum Standardrepertoire von Hedgefonds, um auf den Niedergang eines Unternehmens zu wetten. Doch der Umfang dieser Wetten ist massiv eingebrochen. Die Manager zittern vor Kleinanlegern, die sich schon einmal im Internet zur Rebellion verabredet haben.

QUELLE: https://www.n-tv.de/wirtschaft/Leerverkaeufer-fuerchten-Kleinanleger-Mob-article22505263.html

Wiener Börse: Erweiterung des internationalen Segments „global market“ mit asiatischen Titeln – Wiener Börse, 23.4.2021

SCHAUBILD: Infografik zum global market

Mit dem heutigen Freitag vergrößert sich das Angebot im global market der Wiener Börse um weitere Aktien asiatischer Unternehmen. Konkret handelt es sich um 13 Unternehmen aus Fernost, drei chinesische sowie zehn japanische Titel. Nach Rekordumsätzen im März (649 Mio. EUR) wird der starke Jahresauftakt fortgesetzt. Der steigenden Nachfrage nach asiatischen Aktien kommt die Wiener Börse mit dem Angebot einer breiten Anzahl an Branchen nach: Unter den neu aufgenommenen Aktien finden sich Unternehmen wie Shimano (Hersteller von unter anderem Fahrradkomponenten und -zubehör, Angel- und Snowboard-Produkten), Fujifilm (Technologiekonzern mit den Kernbereichen Imaging, Information sowie Dokumentenverwaltung) oder Takeda Pharmaceutical (Pharmaunternehmen, welches auch Betriebsstätten in Österreich unterhält). Inklusive der neuen asiatischen Titel enthält der internationale global market aktuell 731 Wertpapiere aus 26 Ländern. Neben dem prime market entwickelt er sich zum zweitstärksten Segment an der Wiener Börse und übertraf das bisherige Top-Monat um 36 %. Letzten Monat waren die meistgehandelten Aktien Tesla (29 Mio. EUR) vor Boeing und Snap (beide 15 Mio. EUR). Für heimische Privatanleger ergeben sich durch den Handel an der Heimatbörse zusätzliche Vorteile, wie etwa die Möglichkeit des Handels von internationalen Wertpapieren zu Inlandskonditionen.

QUELLE: Wiener Börse

SIEHE DAZU

Liste der neuen Unternehmen (1-Seiten-PDF)

Wiener Börse: Anhaltend hohes Interesse von internationalen Fonds an rot-weiß-roten Aktien (Streubesitz-Studie) – Wiener Börse, 19.4.2021

• US-amerikanische Investoren bleiben klare Spitzenreiter unter den institutionellen Investoren

• Heimische Aktionärsbasis wächst

• Top 3 institutionelle Investoren: Norges Staatsfonds, BlackRock und Vanguard

• Erste Asset Management, BlackRock und Norges haben ihre Positionen erhöht

Im prime market, dem Top Segment der Wiener Börse, bleiben institutionelle Anleger wie Fondsgesellschaften oder Staatsfonds die größte Investorengruppe. Sie halten zwei Drittel (33,7 Mrd. EUR) der frei handelbaren österreichischen Aktien (Streubesitz). Davon sind 28,1 Mrd. EUR in der Hand von internationalen Gesellschaften sowie 5,6 Mrd. EUR bei heimischen Fondsgesellschaften veranlagt. Ein Drittel (16,5 Mrd. EUR) befindet sich im Besitz österreichischer Privatanleger und nicht-finanzieller Unternehmen. Das ergibt die Untersuchung des Streubesitzes von prime market Unternehmen, welche IHS Markit (vormals Ipreo) seit über zehn Jahren im Auftrag der Wiener Börse durchführt. Mit 50,9 Mrd. EUR ist rund die Hälfte der Gesamtmarkt-Kapitalisierung des prime market (per Ende 2020: 94,3 Mrd. EUR) im Streubesitz. Im Rahmen der Studie konnte IHS Markit 98,6 % der Eigentümer identifizieren und einer Investorengruppe zuordnen.

„Von großen Staatsfonds ins Portfolio aufgenommen zu werden ist für jedes Unternehmen ein Gütesiegel. Gleichzeitig ist es zur Standortsicherung wichtig, sich auf treue heimische Anlegerschichten verlassen zu können. Die Stärkung der nationalen Investorenbasis sollte daher ganz oben auf die politische Agenda. Steuererleichterungen für Österreicherinnen und Österreicher, die investieren und nicht spekulieren, das heißt ihre Aktien längerfristig halten, könnten hier der richtige Anreiz sein,“ sagt Christoph Boschan, CEO der Wiener Börse.

*** Heimische Aktionärsbasis wächst ***

2020 waren wieder drei heimische Fondsgesellschaften im Ranking der Top 10 institutionellen Investoren vertreten. Wachsendes Interesse der Österreicherinnen und Österreicher belegt auch die Statistik der Oesterreichischen Nationalbank zum Geldvermögen der Privathaushalte. Dieses ist im Jahr 2020 kräftig angewachsen. Demnach investierten österreichische Privatpersonen eine Rekordsumme in Aktien (2,4 Mrd. EUR) sowie in Fonds (4 Mrd. EUR). Das ist, die letzten 20 Jahre betrachtet, ein Spitzenwert.

*** Internationale Fonds setzen weiter auf österreichische Aktien ***

US-amerikanische Investoren bleiben klare Spitzenreiter unter den institutionellen Anlegern. Ende 2020 stieg ihr Anteil im Vergleich zu 2018 von 24,5 % auf 28,4 %. Auf Platz 2 folgen österreichische Institutionelle mit 16,6% nach 23,5 %. Der dritte Platz geht an Großbritannien mit 15,7 %, nach zuvor 16,7 %. Deutschland hat sich im Länderranking mit einem Anteil von 7,3 % gegenüber 6,1 % im Vergleich zu 2018 vor Frankreich (6,6 %) auf Platz 4 geschoben.Die Top 10 Investoren halten etwa ein Drittel des identifizierten Streubesitzes österreichischer prime market Aktien. Kumuliert man alle Aktienpakete, bleibt der norwegische Staatsfonds größter Einzelinvestor. In den Top 10 tummeln sich vier US-Fonds. Alle drei österreichischen Fondsgesellschaften legten bei Österreich-Positionen wertmäßig zu.

*** Profis setzen auf Unternehmenswert und -wachstum – passive Investments weiter im Trend ***

In Bezug auf Investmentstrategien fokussieren institutionelle Anleger im prime market auf den Unternehmenswert (30,7 %) und auf das Wachstum (30,5 %). Doch auch passive Strategien sind weiter im Vormarsch: Veranlagten 2015 noch 16,1 % über einen Index, waren es 2018 18,3 % und 2020 bereits 22,6 %. Jene Investoren, die ihre Bestände am deutlichsten erhöhten, weisen eine geringe bis mittlere Umschlagshäufigkeit auf. Dies kann als Indiz für langfristiges Interesse an österreichischen Unternehmen gewertet werden.

Download Infografiken:

2/3 Institutionelle Investoren im prime market (PNG-File 130 KB)

Institutionelle Investoren der Wiener Börse (PNG-File 130 KB)

QUELLE: Wiener Börse

SIEHE AUCH April-Publikationen der Wiener Börse

USA

Alexander Trentin: Der Chart des Tages – Der grösste Schuldner verschuldet sich weiter – Finanz & Wirtschaft, 23.4.2021

SCHAUBILD: https://www.fuw.ch/wp-content/uploads/2021/04/cdt-23-april-640×594.png

Wer ist der grösste Schuldner der Welt? Italien, Griechenland, Entwicklungsländer? Nein, in Summe sind es die USA. Die Nettoauslandposition (Netto International Investment Position, NIIP) beträgt auf Ende vergangenen Jahres –14’000 Mrd. $. Die amerikanischen Wirtschaftssubjekte – Staat, Privathaushalte und Unternehmen – haben gegenüber dem Ausland also per saldo Verbindlichkeiten von 14 Bio. $. Und die Schere zwischen Verbindlichkeiten und Auslandanlagen öffnet sich immer weiter.

Ist das ein Problem? Dazu gehen die Meinungen auseinander. In einem Blog erklärt der Ökonom Timothy Taylor, dass dies für die Amerikaner bisher ein lukratives Geschäft ist. «Bezüglich internationaler Anlagen ist die US-Wirtschaft wie eine Firma, die sich zu niedrigem Zins Geld leiht und mit diesem Geld in Unternehmensanteilen eine höhere Rendite erzielt», erklärt er. Es gebe zwar Risiken, aber «so war es für die US-Wirtschaft schon lange, und es gibt klare Vorteile».

So würden amerikanische Wirtschaftssubjekte im Ausland eher profitablere Unternehmensanteile und weniger Schuldpapiere halten. Dagegen besitzen Ausländer viele der weniger rentablen amerikanischen Anleihen. Der Effekt: Trotz der riesigen negativen Anlageposition sei es weiterhin der Fall, dass die US-Anlagen von Ausländern weniger Rendite zahlen als die Auslandanlagen von Amerikanern. (Quelle: US Bureau of Economic Analysis)

QUELLE: https://www.fuw.ch/article/der-chart-des-tages-2040/

Markit: US-Wirtschaft gewinnt im April an Stärke – DJN, 23.4.2021

Die Aktivität in der US-Wirtschaft hat sich im April beschleunigt. Der von IHS Markit erhobene Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft – Industrie und Dienstleister zusammen – stieg auf 62,2 von 59,7 Punkten im Vormonat. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, unterhalb von 50 eine schrumpfende Wirtschaft.

Der Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes erhöhte sich auf 60,6 von 59,1 Punkten im Vormonat. Volkswirte hatten einen Stand von 60,5 erwartet. Der Index für den Servicesektor legte zu auf 63,1 von 60,4 Punkten. Hier hatte die Prognose auf 61,0 gelautet.

„Die US-Wirtschaft ist stark ins zweite Quartal gestartet“, sagte IHS-Markit-Chefökonom Chris Williamson. „Sie läuft auf allen Zylindern, während die gelockerten Virus-Restriktionen, beeindruckende Impffortschritte und Stimulusmaßnahmen zum Anstieg der Nachfrage beitrugen.“ Der Aufschwung stehe auf einer breiten Basis.

Link: https://www.markiteconomics.com/Public/Release/PressReleases?language=en

QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-04/52668746-markit-us-wirtschaft-gewinnt-im-april-an-staerke-015.htm

USA: Frühindikatoren steigen stärker als erwartet – dpa-AFX, 22.4.2021

Die konjunkturellen Aussichten in den USA haben sich im März überraschend stark aufgehellt. Der Sammelindex der wirtschaftlichen Frühindikatoren stieg um 1,3 Prozent gegenüber dem Vormonat, wie das private Forschungsinstitut Conference Board am Donnerstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt nur mit einem Anstieg um 1,0 Prozent gerechnet. Im Februar war der Sammelindex noch um revidiert 0,1 Prozent (zuvor plus 0,2 Prozent) gesunken.

Der Sammelindex setzt sich aus zehn Indikatoren zusammen. Dazu zählen unter anderem die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, die Neuaufträge in der Industrie, das Verbrauchervertrauen und die Baugenehmigungen. Die Indikatoren geben einen Eindruck über den Zustand der US-Wirtschaft.

QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-04/52655606-usa-fruehindikatoren-steigen-staerker-als-erwartet-016.htm

Christof Leisinger: Joe Biden will die Kapitalertragssteuer fast verdoppeln, um höhere Ausgaben für Kinderbetreuung und Bildung zu finanzieren – Amerikanische Bürgen ab einem siebenstelligen Jahreseinkommen müssten bis zu 43,4 Prozent Steuern an die Regierung in Washington abführen – Neue Zürcher Zeitung, 23.4.2021

US-Präsident Joe Biden braucht für seine geplanten Sozialausgaben mehr Geld. Amerikaner, die über eine Million Dollar pro Jahr aus Investitionen verdienen, sollen in Zukunft höhere Kapitalertragssteuern zahlen.

In den USA geht es den «Kapitalisten» wohl bald ans Portemonnaie. Denn der demokratische Präsident Joe Biden spielt offensichtlich mit Plänen, den Steuersatz für Kapitalerträge für vermögende Privatpersonen auf 39,6% fast zu verdoppeln, um eine Reihe von Sozialausgaben zu finanzieren, welche die seit langem bestehende Ungleichheit in den USA beseitigen sollen.

Wer mehr als eine Million Dollar im Jahr verdient, müsste dem Vernehmen nach künftig mit einer Bundessteuer von bis zu 43,4 Prozent rechnen. Sie würde sich zusammensetzen aus einem Grenzsteuersatz, der von 20 auf 39,6 Prozent erhöht werden soll, sowie einer Zusatzabgabe von 3,8 Prozent zur Gegenfinanzierung der jüngsten Reform des amerikanischen Gesundheitssystems unter dem Namen Obamacare.

Damit würden die Steuern auf Kapitalerträge im Extremfall höher ausfallen, als die analogen Abgaben einiger Lohn- und Gehaltsempfänger.

Diese Aussicht scheint den Anlegern nicht gerade zu gefallen, denn die Wallstreet hat beim Durchsickern dieser Gedankenspiele merklich nachgegeben und ist schliesslich mit einem Minus von knapp einem Prozent aus dem Handel gegangen, während die Staatsanleihen im Gegenzug leicht zulegten.

Der Vorschlag könnte eine langjährige Bestimmung des Steuergesetzbuchs rückgängig machen, wonach die Besteuerung von Investment-Erträgen niedriger war als jene auf Arbeitseinkommen. Tatsächlich setzte sich Biden schon immer dafür ein, die Abgaben auf Kapitalerträge und Einkommensteuersätze für vermögende Privatpersonen anzugleichen. «Es ist unfair, dass viele von ihnen prozentual niedrigere Steuern zahlen als die Arbeiternehmer der Mittelklasse», so sein Mantra.

Biden hatte schon eine Weile durch die Blume angedeutet, dass Privathaushalte mit einem Einkommen von mehr als 400 000 Dollar mit höheren Steuerlasten rechnen müssten. Auch höhere Erbschaftssteuern für Wohlhabende sind im Gespräch. Steigende Abgaben für Unternehmen sollen gleichzeitig der Refinanzierung des auf die Infrastruktur ausgerichteten «American-Jobs-Plan» mit einem angedachten Volumen von 2250 Milliarden Dollar dienen.

QUELLE (ZAHLPFLICHT): https://www.nzz.ch/wirtschaft/us-praesident-biden-will-die-kapitalertragssteuer-fast-verdoppeln-ld.1613531

CHINA

Blasengefahr: Wie China versucht, die Risiken im Immobiliensektor einzudämmen – Die Regierung in Peking fürchtet um die Finanzmarktstabilität und versucht, bei Spekulationsgeschäften mit Wohnungen und Häusern gegenzusteuern – Handelsblatt/ HANDELSBLATT MORNING BRIEFING 19.4.2021

Mit durchwachsenem Erfolg.Die Nachfrage nach Immobilien ist in China trotz Coronakrise ungebrochen. Selbst im vergangenen Jahr verdoppelten sich die Preise für Wohnungen und Häuser in den reicheren Metropolen teilweise.

Die chinesische Regierung hat die Gefahren dieser Entwicklung erkannt. Am Ende könnte sich der kreditfinanzierte Boom zu einer Gefahr für die Finanzmarktstabilität auswachsen. Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping hatte zuletzt wiederholt gemahnt, Häuser seien dazu da, darin zu wohnen und nicht, um damit zu spekulieren.

Um gegenzusteuern, nimmt sich die Regierung die Immobilienentwickler vor. Sie müssen seit einiger Zeit detailliert Rechenschaft darüber ablegen, wie ihre Verschuldungssituation aussieht.

Auch Banken werden bei ihrer Kreditvergabepraxis strenger kontrolliert. Ende 2020 machten Immobilienkredite 26 Prozent der gesamten neuen Kredite in China aus. Die Dunkelziffer dürfte jedoch höher sein – und das soll ein Ende haben.

Die Zentralbank und die Finanzaufsicht verpflichten inländische Banken dazu, das Verhältnis zwischen ausstehenden Immobilienkrediten und den gesamten in der heimischen Währung Yuan ausgegebenen Kredite zu begrenzen. So sollen die Obergrenzen für große Banken bei 40 Prozent für Immobilienkredite und 32,5 Prozent für Eigenheim-Hypothekendarlehen liegen.

QUELLE (ZAHLPFLICHT): https://www.handelsblatt.com/finanzen/immobilien/blasengefahr-wie-china-versucht-die-risiken-im-immobiliensektor-einzudaemmen/27103382.html

INDIEN

Indiens Wirtschaft trotz Corona optimistisch – Viele Unternehmen setzen auf Home-Office und planen Lohnerhöhungen und Neueinstellungen – Pressetext, 19.4.2021

Die Wirtschaft des Subkontinents Indien scheint der COVID-19-Pandemie keine Bedeutung mehr beizumessen, obwohl die Infektionsraten noch hoch sind – am 15. April stieg die Zahl erstmals auf mehr als 200.000 pro Tag. Der Optimismus der Wirtschaft lässt sich aus einer Umfrage ablesen, die die Personalberatungsfirma Genius Consultants http://geniusconsultant.com in Kalkutta durchgeführt hat.

*** 87 Prozent wollen einstellen ***

Den erhobenen Daten zufolge planen die weitaus meisten Unternehmen im Land, ihren Mitarbeitern Gehalts- und Lohnerhöhungen zu gewähren. 59 Prozent zeigen sich besonders spendabel. Sie wollen fünf bis zehn Prozent springen lassen. 20 Prozent wollen weniger als fünf Prozent drauflegen, der Rest verzichtet auf einen Aufschlag.

An der Studie haben im Februar und März online 1.200 Unternehmen in den Bereichen Banken, Finanzen, Bau- und Ingenieurwesen, Bildung, Gastgewerbe, Human Resource Softwares, Informationstechnik, Logistik, Fertigung, Medien, Öl und Gas, Pharma und Medizin, Strom und Energie, Immobilien, Einzelhandel, Telekommunikation, Auto und Nebenprodukte teilgenommen.

Die landesweite Umfrage zeigt auch, dass 43 Prozent der Teilnehmer Neueinstellungen planen. 41 Prozent wollen ausgeschiedene Mitarbeiter ersetzen. Für elf Prozent besteht derzeit keine Chance auf Neueinstellungen. Im Süden des Landes ist die Neigung zu Neueinstellungen mit 37 Prozent am größten, gefolgt vom Westen mit 33 Prozent.

*** Verstärkte Nachfrage erwartet ***

21 Prozent der befragten Unternehmen wollen kräftig aufstocken und ihre Personaldecke um 15 Prozent verstärken. 26 Prozent planen eine Erhöhung um zehn bis 15 Prozent. 30 Prozent wollen zwar ebenfalls neue Mitarbeiter einstellen, legen sich aber nicht auf eine Quote fest. Nur 23 Prozent planen keine Neueinstellungen. Nur vier Prozent haben einen Personalabbau vor.

Auch in Indien hat das Home-Office Hochkonjunktur. Für jedes dritte Unternehmen hat sich die Produktivität nicht geändert. Allerdings sagen 37 Prozent, dass sie sinkt. „Die indischen Unternehmen erholen sich schnell und zeigen einen optimistischen Ausblick auf das Jahr 2021“, sagt RP Yadav, Chairman und Managing Director von Genius Consultants. „Sie entwerfen ihre allgemeine Geschäftsstrategie, erwarten eine verstärkte Nachfrage und planen dementsprechend Einstellungen und Vergütungen.“

QUELLE: https://www.pressetext.com/news/20210419005

Indien: Corona-Krise macht Handys teurer – Steigende Chipspreise: Lieferengpässe für Komponenten und fallende Rupie sind Hauptgründe für Preisanstieg – Pressetext, 20.4.2021

Durch die Pandemie bedingte Lieferengpässe führen in Indien zur Verteuerung von Smartphones, wie Marktführer Xiaomi http://mi.com gegenüber der „Economic Times“ (ET) sagt. Eine Preiserhöhung sei „unvermeidlich“. Auch Samsung, Vivo, Oppo und Realme könnten dazu gezwungen sein. Zudem sinke der Kurs der Rupie. Es werde wohl zu Preisanhebungen von zehn bis 15 Prozent kommen.

*** Chip-Preise galoppieren davon ***

ET hatte bereits im September über gestiegene Preise für Displays von Mobiltelefonen berichtet, weil die Nachfrage stark anstieg. In jüngster Zeit stiegen die Preise für Chips um 20 und die für Batterien um zehn Prozent. Auch Kameramodule und andere Bauteile wurden teurer, mit einem Plus von fünf Prozent allerdings moderater.

Bisher habe Xiaomi es geschafft, die steigenden Kosten abzufangen, doch weil der Kurs des Dollars jetzt anziehe, seien die Möglichkeiten aufgebraucht, so das Unternehmen. „Trotzdem halten wir an unserem Versprechen fest, die Preise so zu gestalten, dass die Gewinnspanne unterhalb von fünf Prozent bleibt“, so der Xiaomi-Sprecher.

*** Inlandsmarken für Preisdisziplin ***

Laut den inländischen Marken Lava http://lavamobiles.com und Micromax http://micromaxinfo.com sind Einsteiger-, Budget- und Feature-Handys am stärksten von Preiserhöhungen betroffen. 80 Prozent der in Indien verkauften Mobiltelefone sind billiger als 15.000 Rupien (rund 165 Euro). Tejinder Singh von Lava International zufolge sind die Preise für Bauteile von Smartphones zuletzt „beispiellos“ angestiegen. Die Kosten für Komponenten wie Chipsätze seien je nach Anbieter um 20 bis 100 Prozent geklettert. Innovationen beim Produkt-Design hätten Lava jedoch geholfen, einen Teil der Preiserhöhungen aufzufangen. Daher würden die Geräte um lediglich vier bis fünf Prozent teurer.

„Wir wollen die Belastung für den Verbraucher möglichst klein halten“, sagt Rahul Sharma, Mitbegründer von Micromax. Für das schnell wachsende Smartphone-Unternehmen Realme sei die Frage, ob die Kostensteigerungen an die Kunden weitergegeben werden, noch nicht entschieden.

QUELLE: https://www.pressetext.com/news/20210420003

EUROPA – SCHWEIZ

Jakob Blume: Nach Pannenserie Europas neue Skandalbank: Aufseher erhöhen den Druck auf Credit Suisse – Finanziell steckt die Schweizer Großbank die jüngsten Hedgefonds-Zockereien gut weg. Doch Aufseher in der Schweiz und den USA sind alarmiert – das kann gefährlich werden – HANDELSBLATT FINANCE BRIEFING, 23.4.2021

Hedgefonds-Desaster, Greensill-Pleite, dubiose Steuergeschäfte: Die Credit Suisse (CS) schickt sich an, zu Europas nächster Skandalbank zu werden. Aufseher und Politiker in der Schweiz und den USA machen bereits mobil. Aber der Reihe nach.

Wie gestern bekannt wurde, musste die CS neben dem 4,4 Milliarden Franken schweren Verlust aus dem Kollaps des Hedgefonds Archegos weitere 600 Millionen zurückstellen. Der Grund: Sie hält auch einen Monat nach dem Zusammenbruch des Fonds von US-Investor Bill Hwang drei Prozent des von ihm gehaltenen Aktienpakets in ihren Büchern, während andere Banken das Kapitel längst abgeschlossen haben.

Die Schweizer Finanzaufsicht will nun aufarbeiten, wie die Bank über fünf Milliarden Franken (4,5 Milliarden Euro) mit einem einzelnen Kunden, nämlich Hwang, verlieren konnte. Und auch in den USA interessieren sich Aufseher für den Fall. Erst kürzlich schickte zudem US-Senator Sherrod Brown, der dem für die Bankengesetzgebung zuständigen Komitee im US-Senat vorsteht, einen umfangreichen Fragenkatalog dazu nach Zürich.

Und es gibt weitere Baustellen: Zusätzlich zum Archegos-Skandal musste die Credit Suisse zwei Milliarden Franken für mögliche Schäden rund um die kollabierten Lieferkettenfinanzierungsfonds beiseitelegen, die die Schweizer zusammen mit dem australischen Finanzdienstleister Greensill Capital aufgelegt hatten, der jetzt abgewickelt wird.

In den USA bringen sich bereits Anlegeranwälte in Stellung. Eine Pensionskasse kündigte an, als Aktionär Klage gegen die Bank zu erheben. Die Anwälte werfen dem Management US-Medienberichten zufolge vor, Anleger „mit falschen und irreführenden Angaben“ getäuscht zu haben.

Zudem kam zuletzt neuer Schwung in einen alten Steuerskandal in den USA: Anwälte eines Whistleblowers kündigten an, neue Beweise vorzulegen, dass die Führung der Credit Suisse in den USA Kunden bei der Steuervermeidung half – obwohl sie sich 2014 nach einer Milliardenstrafe verpflichtete, das zu unterlassen.

Auch wenn die CS ihren Milliardenverlust dank eines starken Ergebnisses im Investmentbanking abfedern konnte: Vorstandschef Thomas Gottstein kündigte bei der Präsentation der Quartalszahlen unter anderem einen Schrumpfkurs im Prime Brokerage an, das den Boom im Investmentbanking bremsen werde. Klar ist: Ruhiger wird es vorerst nicht um die Credit Suisse.

QUELLE (ZAHLPFLICHT): https://www.handelsblatt.com/finanzen/banken-versicherungen/banken/nach-pannenserie-europas-neue-skandalbank-aufseher-erhoehen-den-druck-auf-credit-suisse/27119906.html

Babyboomer könnten für die ersehnte Entspannung am Eigenheimmarkt sorgen – Mehr als die Hälfte aller Zürcher Eigenheime ist heute in den Händen von über 60-Jährigen. In den nächsten Jahrzehnten wird daher eine beachtliche Anzahl Wohnimmobilien den Besitzer wechseln – Neue Zürcher Zeitung, 21.4.2021

Wohneigentum zu finden, ist in der Schweiz schwierig geworden. Die Preise sind hoch, das Angebot knapp. Besonders extrem ist die Situation bei den Neubauten. Die wenigen, die erstellt werden, sind im Nu vergeben, teilweise bereits vor Baubeginn.

Etwas grösser sind die Chancen, ein älteres Haus oder eine Wohnung zu übernehmen. Drei Viertel aller Wohnungen, die 2020 verkauft wurden, waren Bestandesliegenschaften, bei den Einfamilienhäusern sogar 95%. Aber auch bei den «Occasionsobjekten» herrscht beileibe kein Überfluss. So waren im Kanton Zürich 2020 auf Homegate rund 13% weniger Eigenheime ausgeschrieben als im Jahr zuvor. Gleichzeitig zogen die Preise um 4% an.

*** Über 60-Jährige halten mehr als die Hälfte aller Eigenheime ***

Laut der Zürcher Kantonalbank (ZKB) könnte sich dies allerdings in den kommenden Jahren ändern. Wie die Bank in ihrer neusten Studie schreibt, sind über die Hälfte aller Einfamilienhäuser und Eigentumswohnungen im Kanton in den Händen von über 60-Jährigen.

Bei dieser Altersgruppe, die wegen der Babyboomer-Generation (Jahrgänge bis 1964) nach wie vor wächst, besteht eine vergleichsweise grosse Wahrscheinlichkeit, dass ihre Liegenschaften in absehbarer Zeit auf den Markt kommen. Einerseits finden Immobilienverkäufe am häufigsten bei der Pensionierung statt, weil zu diesem Zeitpunkt oft auch die Wohnsituation überdacht wird. Anderseits ist der Generationenwechsel oftmals nicht mehr in allzu grosser Ferne.

*** Viele Einfamilienhäuser bleiben in der Familie ***

Laut der ZKB dürften im Kanton Zürich in den kommenden 25 Jahren rund 30 000 Einfamilienhäuser aus dem Besitz der heute über 60-Jährigen auf den Markt kommen. Das wären rund 1200 pro Jahr. Angesichts der Tatsache, dass es im Kanton Zürich gemäss dem Bundesamt für Statistik (BfS) mehr als 116 000 selbst bewohnte Einfamilienhäuser gibt, von denen jährlich rund 2250 die Hand wechseln, dürfte dies den Markt allerdings nicht sonderlich entspannen.

Die Situation wäre eine andere, wenn sämtliche Einfamilienhäuser, die heute in den Händen von über 60-Jährigen sind, in absehbarer Zeit verkauft würden. Gerade Einfamilienhäuser werden jedoch relativ oft – in 45% der Fälle – in der Familie behalten. Das hat nicht zuletzt mit der praktisch inexistenten Neubautätigkeit zu tun. «Das Elternhaus zu übernehmen, ist häufig eine der wenigen Möglichkeiten, sich den Traum vom eigenen Haus zu erfüllen», erklärt Ursina Kubli, Leiterin Immobilienanalyse bei der ZKB.

*** Eigentumswohnungen werden eher verkauft ***

Etwas anders sieht es bei den Eigentumswohnungen aus. Diese bleiben nur zu rund 38% in der Familie. 62% werden verkauft, was nicht zuletzt damit zusammenhängt, dass beim Stockwerkeigentum die Neubautätigkeit noch immer intakt ist. Mit etwas Glück stösst man auf ein attraktives Neubauprojekt. Damit ist die Motivation, die alte Eigentumswohnung der Eltern oder Verwandten zu übernehmen, viel geringer.

Dies gilt umso mehr, als die Wohnungen häufig kurz vor der ersten umfassenden Renovation stehen, was im Stockwerkeigentum bekanntlich ein nervenaufreibendes Unterfangen sein kann. Wird die Wohnung dennoch übernommen, wird sie relativ häufig vermietet (42%).

Gemäss den Daten der ZKB sollten im Kanton Zürich in den nächsten 25 Jahren jährlich rund 4000 Stockwerkeigentumseinheiten alleine von den heute über 60-Jährigen auf den Markt kommen. Bei einer durchschnittlichen Anzahl von 4400 verkauften Wohnungen im Jahr ist das ein deutlich höherer Anteil als bei den Einfamilienhäusern, bei gleichzeitig stärkerer Neubautätigkeit. Kubli ist allerdings der Ansicht, dass der Markt diese Menge aus heutiger Sicht vertragen sollte. Solange die Zinsen so tief seien, seien die zusätzlichen Eigentumswohnungen eher Segen als Fluch, weil es den Markt entspanne.

*** Überangebot an Wohnungen möglich ***

Ein allfälliger deutlicher Zinsanstieg könnte diese Ausgangslage laut Kubli allerdings verändern. Erben, die ihre Liegenschaft normalerweise vermieteten, könnten bei höheren Zinsen ihre Motivation fürs Immobilienengagement verlieren und sich entscheiden, das geerbte Objekt zu verkaufen, zumal sie sich ja nie aktiv für diese Investition entschieden haben und die Verwaltung von Immobilien doch eine gewisse Affinität erfordert. Eine Schwemme von älteren Eigentumswohnungen würde Kublis Ansicht nach die preislichen Aussichten dieses Wohnsegments trüben.

QUELLE (ZAHLPFLICHT, mit Graphik): https://www.nzz.ch/wirtschaft/eigenheimmarkt-babyboomer-koennten-ersehnte-entspannung-bringen-ld.1612872

EUROPA – EUROLAND

Andreas Neinhaus: Der Chart des Tages – Die lange Hand der EZB – Finanz & Wirtschaft, 19.4.2021

GRAPHIK https://www.fuw.ch/wp-content/uploads/2021/04/ms-d-yield-curve-and-pmi-640×341.png

Am Donnerstag dieser Woche wird die Europäische Zentralbank (EZB) über ihre Geldpolitik beraten. Die meisten Beobachter erwarten, dass sie ihren Kurs beibehalten wird. Aber wie lange noch?

Diese Frage ist für die Zinsmärkte von grosser Relevanz. Der Chart zeigt die aktuelle Situation. Der von den staatlichen Lockdown-Massnahmen weniger betroffene Industriesektor hat sich in der EU kräftig erholt. Im Chart ist der Einkaufsmanagerindex aufgeführt, ein vorlaufender Indikator für die Geschäftsentwicklung (gelbe Linie, rechte Skala). Er lässt erwarten, dass auch die restliche Wirtschaft rasch wieder wachsen wird, sobald die Regierungen, im Zuge der fortschreitenden Impfkampagne, die Verbote und die Ausgangssperren lockern.

QUELLE: https://www.fuw.ch/article/der-chart-des-tages-2036/

Stimmung der Verbraucher im Euroraum hellt sich im April auf – DJN, 22.4.2021

BRÜSSEL (Dow Jones)–Das Verbrauchervertrauen im Euroraum hat sich im April verbessert. Der von der EU-Kommission ermittelte Index stieg um 2,7 auf minus 8,1 Punkte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Stand von minus 10,8 prognostiziert.

Für die EU-28 verbesserte sich der Wert um 3,1 Punkte auf minus 9,0. Der endgültige Indexstand des Verbrauchervertrauens für April wird in der kommenden Woche veröffentlicht.

QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-04/52655456-stimmung-der-verbraucher-im-euroraum-hellt-sich-im-april-auf-015.htm

Andreas Plecko: Euroraum-Wirtschaft mit stärksten Wachstum seit Juli 2020 – DJN, 23.4.2021

Die Eurozone hat im April das stärkste Wachstum seit Juli 2020 verzeichnet. Ausschlaggebend dafür waren die Rekordausweitung der Industrieproduktion und die erste Steigerung der Geschäftstätigkeit im Dienstleistungssektor seit letztem August. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft – Industrie und Dienstleister zusammen – erhöhte sich auf 53,7 Zähler von 53,2 im Vormonat, wie das IHS Markit Institut im Zuge der ersten Veröffentlichung berichtete. Volkswirte hatten einen Rückgang auf 52,9 Punkte vorhergesagt.

Oberhalb von 50 Zählern signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter deutet es auf eine Schrumpfung. Der Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes stieg wider Erwarten auf 63,3 Punkte von 62,5 im Vormonat. Volkswirte hatten einen Rückgang auf 62,0 Zähler prognostiziert. Der Index für den Servicesektor kletterte ebenfalls entgegen den Erwartungen auf 50,3 Punkte von 49,6 im Vormonat. Ökonomen hatten einen Rückgang auf 49,0 Punkte erwartet.

„In einem Monat, in dem die Maßnahmen zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie aufgrund der neuen Infektionswellen wieder verschärft wurden, zeigte die Eurozone beim Wirtschaftswachstum erfreulicherweise Stärke“, sagte IHS-Markit-Chefvolkswirt Chris Williamson. „Obwohl der Dienstleistungssektor abermals massiv unter den Lockdowns zu leiden hatte, kehrte er im April auf den Wachstumspfad zurück, da sich mehr und mehr Unternehmen an ein Leben mit dem Virus anpassten und auf bessere Zeiten vorbereiteten.“

QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-04/52663658-markit-euroraum-wirtschaft-mit-staerksten-wachstum-seit-juli-2020-015.htm

Staatsdefizit im Euroraum steigt im vierten Quartal 2020 auf 8,0 Prozent – DJN, 23.4.2021

Die staatlichen Haushaltsdefizite in der Eurozone sind im vierten Quartal 2020 gestiegen. Das saisonbereinigte öffentliche Defizit im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) erhöhte sich auf 8,0 Prozent, wie die Statistikbehörde Eurostat berichtete. Im dritten Quartal hatte das Defizit 6,4 Prozent betragen, im zweiten Quartal war der Rekordwert von 12,2 Prozent verzeichnet worden.

Im vierten Quartal verzeichneten alle Mitgliedstaaten ein Staatsdefizit. Das Defizit im Verhältnis zum BIP stieg aufgrund höherer Ausgaben vor allem im Kampf gegen die Pandemie. In der EU-27 stieg das Defizit im vierten Quartal auf 7,5 Prozent von 6,1 Prozent zuvor.

Der öffentliche Schuldenstand in der Eurozone stieg im vierten Quartal auf 98,0 Prozent gegenüber 97,2 Prozent im dritten Quartal. Auch dieser Anstieg ist eine Folge der staatlichen Maßnahmen in Reaktion auf die Pandemie bei einem gleichzeitigen Rückgang der Wirtschaftsleistung. In der EU-27 erhöhte sich der Schuldenstand im vierten Quartal auf 90,7 Prozent von 89,7 Prozent im dritten Quartal.

QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-04/52664466-staatsdefizit-im-euroraum-steigt-im-vierten-quartal-auf-8-0-prozent-015.htm

Andreas Plecko: DJ Corona-Krise treibt für 2020 Staatsdefizite im Euroraum in die Höhe – DJN, 22.4.2021

Die staatlichen Haushaltsdefizite in der Eurozone sind im Jahr 2020 wegen der Corona-Krise drastisch gestiegen. Während die Wirtschaftsleistung wegen der Kontaktbeschränkungen in weiten Teilen einbrach, schnellten die Staatsausgaben und die Kreditaufnahme in die Höhe. Wie die Statistikbehörde Eurostat berichtete, stieg das öffentliche Defizit im Euroraum von 0,6 Prozent im Jahr 2019 auf 7,2 Prozent im Jahr 2020.

Alle EU-Mitgliedstaaten verzeichneten im Jahr 2020 Defizite. Die höchsten Defizite wurden in Spanien (11,0 Prozent), Malta (10,1 Prozent), Griechenland (9,7 Prozent), Italien (9,5 Prozent), Belgien (9,4 Prozent), Frankreich und Rumänien (beide 9,2 Prozent), Österreich (8,9 Prozent), Ungarn (8,1 Prozent) und Polen (7,0 Prozent) registriert. Alle EU-Staaten außer Dänemark (1,1 Prozent) wiesen ein Defizit von mehr als 3 Prozent des BIP auf. Deutschland meldete ein Dezifit von 4,2 Prozent.

Gemessen am Bruttoinlandsprodukt (BIP) erhöhte sich der öffentliche Schuldenstand im Euroraum von 83,9 Prozent (Ende 2019) auf 98,0 Prozent (Ende 2020). 14 Mitgliedstaaten wiesen eine Verschuldungsquote von mehr als 60 Prozent des BIP auf.

Die höchsten Verschuldungsquoten wurden in Griechenland (205,6 Prozent), Italien (155,8 Prozent), Portugal (133,6 Prozent), Spanien (120,0 Prozent), Zypern (118,2 Prozent), Frankreich (115,7 Prozent) und Belgien (114,1 Prozent) registriert. Die niedrigsten Verschuldungsquoten gab es in Estland (18,2 Prozent), Luxemburg (24,9 Prozent), Bulgarien (25,0 Prozent), Tschechien (38,1 Prozent) und Schweden (39,9 Prozent) verzeichnet. Für Deutschland belief sich die Quote auf 69,8 Prozent.

QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-04/52650668-corona-krise-treibt-staatsdefizite-im-euroraum-in-die-hoehe-015.htm

EZB: Kreditnachfrage in 2021Q1 geht wegen Pandemie zurück, Investitionen werden eher aufgeschoben, Hilfszahlungen dämpfen Kredithunger – Kreditstandards der Banken leicht verschärft, Immobilienkredit-Vorgaben gering erleichtert – dpa-AFX, 20.4.2021

Im Euroraum ist die Nachfrage nach Bankkrediten im ersten Quartal durchweg zurückgegangen. Sowohl die Nachfrage seitens Unternehmen als auch von Privathaushalten sei gesunken, teilte die Europäische Zentralbank (EZB) am Dienstag in Frankfurt mit. Grundlage ist ihre regelmäßige Umfrage „Bank Lending Survey“.

Die Unternehmen hätten weniger Kredite nachgefragt, weil Firmen in der Pandemie dazu tendierten, Investitionen aufzuschieben, erklärte die EZB. Gedämpft werde die Kreditnachfrage zudem durch vorhandene Liquiditätspuffer und staatliche Hilfszahlungen in der Krise.

Die Nachfrage nach Immobilien- und Verbraucherkrediten sei nach Auskunft der befragten Banken ebenfalls geringer ausgefallen. Es mache sich die schlechtere Konsumstimmung bemerkbar, erklärte die EZB. Für das zweite Quartal erwarten die befragten Banken eine wieder anziehende Kreditnachfrage von Unternehmen und Verbrauchern.

Die internen Kreditstandards und Vergabebedingungen der Banken änderten sich nicht besonders stark. Die Standards für Unternehmens- und Verbraucherkredite wurden leicht verschärft, die Standards und Vergabebedingungen für Immobilienkredite wurden leicht gelockert.

QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-04/52623548-ezb-kreditnachfrage-geht-zurueck-016.htm

SIEHE DAZU

EZB: Banken straffen Firmenkreditstandards weniger als erwartet – DJN, 20.4.2021

QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-04/52622904-ezb-banken-straffen-firmenkreditstandards-weniger-als-erwartet-015.htm

Hans Bentzien: EZB sieht kurzfristige Risiken der wirtschaftlichen Entwicklung – Finanzierungsbedingungen stabil – DJN, 22.4.2021

Die wirtschaftlichen Aussichten des Euroraums sind nach Einschätzung des Rats der Europäischen Zentralbank (EZB) weiterhin unsicher. Die Wirtschaftslage insgesamt dürfte sich 2021 verbessern, hinsichtlich der kurzfristigen wirtschaftlichen Aussichten herrsche jedoch nach wie vor Unsicherheit, heißt es in der von EZB-Präsidentin Christine Lagarde verlesenen geldpolitischen Erklärung. Vor diesem Hintergrund müsse die EZB für günstige Finanzierungsbedingungen sorgen, um so die Konjunktur und die mittelfristigen Inflationsaussichten zu stützen.

Lagarde wies darauf hin, dass die Finanzierungsbedingungen zuletzt im Großen und Ganzen stabil geblieben seien, dass es diesbezüglich aber weiterhin Risiken gebe. Die erhöhte Unsicherheit bezieht sich nach Lagardes Worten vor allem auf die Entwicklung der Pandemie und den Fortschritt der Impfkampagnen. Zwar unterstützen die Erholung der globalen Nachfrage und zusätzliche finanzpolitische Maßnahmen die Konjunktur, doch werde die Konjunktur auf kurze Sicht durch anhaltend hohe Ansteckungsraten mit dem Coronavirus, die Ausbreitung von Virusmutationen und die damit verbundene Verlängerung und Verschärfung der Eindämmungsmaßnahmen belastet.

Konjunkturindikatoren, Umfragedaten und Hochfrequenzindikatoren deuteten auf einen möglichen Rückgang der Wirtschaftsleistung im ersten Quartal hin, zugleich aber auf einen Anstieg im zweiten Quartal. Kurzfristig seien die Risiken abwärts gerichtet, mittelfristig ausgeglichener. Lagarde sagte weiter, die Inflation sei in jüngster Zeit zwar gestiegen, dies aber vor allem aufgrund besonderer und vorübergehender Faktoren. Der unterliegende Inflationsdruck sei aber schwach. Er dürfte im laufenden Jahr etwas zunehmen.

Zuvor hatte der EZB-Rat wie erwartet die Leitzinsen und die Wertpapierkaufprogramme sowie die sie betreffende Forward Guidance unverändert gelassen. Bestätigt wurde auch das im März für das zweite Quartal beschlossene erhöhte Tempo der Anleihekäufe unter dem Pandemieprogramm PEPP.

QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-04/52654525-ezb-sieht-kurzfristige-risiken-finanzierungsbedingungen-stabil-015.htm

SIEHE AUCH

DJ DOKUMENTATION/Einleitende Bemerkungen von EZB-Präsidentin Lagarde – DJN, 22.4.2021

QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-04/52654528-dokumentation-einleitende-bemerkungen-von-2-015.htm

DJ DOKUMENTATION/Text zu den EZB-Beschlüssen – DJN, 22.4.2021

… At today’s meeting, the Governing Council decided to reconfirm its very accommodative monetary policy stance:

The interest rate on the main refinancing operations and the interest rates on the marginal lending facility and the deposit facility will remain unchanged at 0.00%, 0.25% and -0.50% respectively. The Governing Council expects the key ECB interest rates to remain at their present or lower levels until it has seen the inflation outlook robustly converge to a level sufficiently close to, but below, 2% within its projection horizon, and such convergence has been consistently reflected in underlying inflation dynamics.

The Governing Council will continue to conduct net asset purchases under the pandemic emergency purchase programme (PEPP) with a total envelope of €1,850 billion until at least the end of March 2022 and, in any case, until it judges that the coronavirus crisis phase is over. Since the incoming information confirmed the joint assessment of financing conditions and the inflation outlook carried out at the March monetary policy meeting, the Governing Council expects purchases under the PEPP over the current quarter to continue to be conducted at a significantly higher pace than during the first months of the year. …

[Es folgen detailiertere Erläuterungen zum PEPP-Management bzw. zu den Anleihekäufen.]

QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-04/52653457-dokumentation-text-zu-den-ezb-beschluessen-015.htm

Hans Bentzien: Lagarde: EZB-Rat hat Verringerung der PEPP-Käufe nicht diskutiert – DJN, 22.4.2021

Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) hat nach Aussage von EZB-Präsidentin Christine Lagarde nicht über eine Verringerung ihrer Anleihekäufe unter dem Pandemieprogramm PEPP diskutiert. „Darüber wurde nicht geredet, weil es verfrüht wäre“, sagte Lagarde in der Pressekonferenz nach der Ratssitzung. Lagarde verwies darauf, dass die EZB ihre Käufe seit März „klar und entschlossen“ erhöht habe. Sie achte dabei vor allem auf die Nettokäufe (Bruttokäufe abzüglich des Ersatzes fällig gewordener Anleihen).

Die EZB-Präsidentin trat der Wahrnehmung entgegen, dass der Anstieg der Anleihekäufe eher schwach gewesen sei. „Die Käufe sind im März gegenüber Februar signifikant gestiegen“, sagte sie. Die von vielen Analysten offenbar bevorzugten Wochendaten seien „weniger relevant“.

Hinsichtlich des Zusammenwirkens von Fiskal- und Geldpolitik sagte Lagarde, die eine könne die andere nicht ersetzen. „Jeder muss seine Arbeit machen und (der Aufbaufonds) Next Generation EU fällt klar in die Zuständigkeit der Fiskalpolitik“ sagte sie. Bei Verzögerungen oder Hürden für Next Generation EU könne die EZB keinen Ersatz liefern. Die Wirtschaft des Euroraums brauche die fiskalische und die monetäre „Krücke“.

Der Frage, ob die EZB mit den gegenwärtigen Finanzierungsbedingungen zufrieden sei, wich die EZB-Präsidentin aus. Sie sagte lediglich, diese seien verglichen mit März weitgehend unverändert. Befragt zum jüngsten Anstieg des Euro-Wechselkurses sagte Lagarde, Wechselkurse seien kein Politikziel der EZB, sie beobachte diesen aber wegen der Implikationen für die Inflation genau.

QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-04/52655013-lagarde-ezb-rat-hat-verringerung-der-pepp-kaeufe-nicht-diskutiert-015.htm

SIEHE AUCH

EZB denkt noch nicht über geringere Corona-Wertpapierkäufe nach – dpa-AFX, 22.4.2021

Die Europäische Zentralbank (EZB) denkt noch nicht über eine Verringerung ihrer Corona-Wertpapierkäufe nach. Der EZB-Rat habe nicht über die Rückführung der Käufe über das Corona-Programm Pepp diskutiert, sagte EZB-Präsidentin Christine Lagarde am Donnerstag nach der Zinssitzung der Notenbank in Frankfurt. Dafür sei es schlicht zu früh. Jede Anpassung des Programms sei abhängig von der konjunkturellen Entwicklung und nicht von Kalenderdaten.

An den Finanzmärkten hat unlängst eine Diskussion darüber eingesetzt, ob und wann die EZB ihr 1,85 Billionen schweres Corona-Kaufprogramm Pepp zurückführen könnte. Zurzeit gehen viele Analysten von einer ersten Rückführung in der zweiten Jahreshälfte 2021 und einem Ende im Frühjahr 2022 aus. Nicht inbegriffen in diese Prognose sind die herkömmlichen Anleihekäufe der EZB über das Programm APP.

Über Pepp hat die EZB bisher Wertpapiere im Wert von knapp einer Billion Euro erworben. Die Anleihekäufe über APP belaufen sich auf knapp drei Billionen Euro.

QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-04/52654980-ezb-denkt-noch-nicht-ueber-geringere-corona-wertpapierkaeufe-nach-016.htm

EZB: Preisdruck dürfte schwach bleiben – Konjunkturaussichten unsicher – dpa-AFX, 22.4.2021

Der konjunkturelle Ausblick für die Eurozone bleibt aus Sicht der Europäischen Zentralbank (EZB) mit Unsicherheit behaftet, während der grundlegende Preisdruck schwach bleiben dürfte. Die Inflation sei zuletzt zwar gestiegen, sagte EZB-Präsidentin Christine Lagarde am Donnerstag nach der Zinssitzung der Notenbank in Frankfurt. Der Preisauftrieb dürfte aber vorerst schwach bleiben, da es aufgrund der Corona-Beschränkungen noch viel wirtschaftlichen Leerlauf gebe.

Den wirtschaftlichen Ausblick beschrieb Lagarde zweigeteilt: Kurzfristig gebe es zahlreiche Risiken aufgrund der angespannten Corona-Lage und des Fortgangs der Impfkampagne. Mittelfristig seien die Aussichten jedoch ausgewogener. Fortschreitende Impfungen und die damit einhergehende schrittweise Aufhebung von Corona-Maßnahmen sprächen für eine kräftige Erholung der Konjunktur im laufenden Jahr.

QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-04/52654411-ezb-preisdruck-duerfte-schwach-bleiben-konjunkturaussichten-unsicher-016.htm

DEUTSCHLAND

Corona vermiest Deutschen die Kauflaune – Verbraucher haben im Krisenjahr 2020 im Durchschnitt 1.250 Euro weniger ausgegeben – Pressetext, 20.4.2021

2020 haben die Deutschen mindestens 1.250 Euro weniger ausgegeben als im Jahr vor der Krise. In der Summe entspricht das 116 Mrd. Euro. Vor allem Dienstleistungen wurden weniger genutzt. Inzwischen beurteilen die Konsumenten ihre finanzielle Situation zwar wieder besser, sind aber trotzdem noch nicht in Kauflaune. Der Index des Verbrauchervertrauens, der von The Conference Board und dem Institut der deutschen Wirtschaft (IW) http://iwkoeln.de quartalsweise veröffentlicht wird, steigt leicht, erreicht aber nicht Vorkrisenniveau.

*** Kaum Kleidung oder Schuhe ***

Besonders wenig haben die Bundesbürger 2020 laut der Auswertung kurzlebige Konsumgüter gekauft, also etwa Kleidung oder Schuhe. Langlebige Konsumgüter, wie Autos oder Möbel, wurden im Zuge des ersten Lockdowns zwar auch weniger gekauft, die Nachfrage legte aber von Juli bis Dezember 2020 um fünf Prozent im Vergleich zum Vorjahr zu – was auch an der vorübergehenden Mehrwertsteuersenkung gelegen haben dürfte.

Der Einbruch der Dienstleistungen hat eine eigene Größenordnung. 2020 wurden für 78 Mrd. Euro weniger Dienstleistungen konsumiert – das sind über zwei Prozent des BIP, rechnen die Ökonomen vor. „Die staatlich verordnete Schließung von körpernahen Dienstleistungen, Gastronomiebetrieben, Hotels, Freizeit- und Veranstaltungseinrichtungen haben viele Konsumwünsche unmöglich gemacht“, so IW-Wissenschaftsleiter Hubertus Bardt.

*** Mehr Geld auf die Seite gelegt ***

Die 501 Befragten gaben sogar an, sich in einer besseren Finanzlage zu befinden als vor der Krise. „Kurzarbeit und andere staatliche Leistungen haben große Einkommensverluste breiter Bevölkerungsteile weitgehend vermieden“, sagt IW-Konjunkturexperte Michael Grömling. Und dennoch: Die Einschätzungen der Befragten, ob gerade eine gute Kaufgelegenheit ist, rutschen im ersten Quartal 2021 wieder in den negativen Bereich.

„Indikatoren, die für eine schnelle Auflösung des Konsumstaus sprechen, sähen anders aus“, verdeutlicht Grömling. Ilaria Maselli, leitende Volkswirtin bei The Conference Board http://conference-board.org, ergänzt: „Trotz des gestiegenen Vertrauens in Europa spart ein größerer Anteil der Haushalte, was von ihrem Einkommen übrigbleibt, sobald die Ausgaben gedeckt sind. Genügsamkeit könnte ein langanhaltender Effekt der Pandemie sein.“

QUELLE: https://www.pressetext.com/news/20210420033

SIEHE DAZU die IDW-Studie

Hubertus Bardt et al.: Konsumklima Verbraucher geben 1.250 Euro weniger aus – Institut der deutschen Wirtschaft, 20.4.2021

QUELLE: https://www.iwkoeln.de/presse/pressemitteilungen/beitrag/hubertus-bardt-michael-groemling-ilaria-maselli-verbraucher-geben-1250-euro-weniger-aus.html

LANGFASSUNG (22-Seiten-PDF): https://www.iwkoeln.de/fileadmin/user_upload/Studien/IW-Trends/PDF/2021/IW-Trends_2021-02-01_Bardt-Gr%C3%B6mling-Maselli.pdf

Hans Bentzien: Jährliche Umfrage der Creditreform: Geschäftsklima im Mittelstand auf tiefstem Stand seit 2009 – Bessere Geschäfte in 2021 erwartet, anziehende Personalnachfrage, gleichbleibende Zahlungsmoral – DJN, 20.4.2021

Das Geschäftsklima kleiner und mittelgroßer Unternehmen in Deutschland hat sich nach Erkenntnissen des Daten- und Inkassodienstleisters Creditreform im Zuge der Corona-Pandemie deutlich eingetrübt. Wie Creditreform im Rahmen seiner jährlichen Umfrage unter rund 1.300 Unternehmen mitteilte, haben sich Auftragslage und Umsätze im Zuge der Corona-Pandemie empfindlich verschlechtert.

Der Geschäftsklimaindex sank auf 1,8 (2020: 7,7) Punkte, den niedrigsten Stand seit 2009. Sein zyklisches Hoch hatte der Indikator 2018 mit 28,1 Punkten. Für den weiteren Jahresverlauf rechnen die Unternehmen jedoch wieder mit besseren Geschäften.

Die Details der Umfrage klingen zudem weniger dramatisch. So wollen 23,0 Prozent der Unternehmen die Zahl ihrer Beschäftigten in den nächsten sechs Monaten erhöhen, aber nur 7,1 Prozent reduzieren. Diese Werte haben sich gegenüber 2020 kaum verändert. Die Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes planen sogar einen größeren Stellenaufbau als im Vorjahr. 52,4 (55,1) Prozent aller Unternehmen planen Erweiterungsinvestitionen.

Im Winterhalbjahr 2020/2021 erlitten 34,6 (22,5) Prozent der Unternehmen Umsatzrückgänge, wobei am stärksten der Handel betroffen war. 32,1 (34,2) Prozent der Unternehmen hatten eine Eigenkapitalquote von über 30 Prozent, der Anteil der Unternehmen mit einer entsprechenden Quote von unter 10 Prozent nahm auf 30,7 (27,4) Prozent zu.

Zugleich änderten die Unternehmen ihr Zahlungsverhalten nach eigenen Angaben kaum. „Die überwiegende Mehrzahl der Mittelständler verbuchte den Zahlungseingang weiterhin innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsstellung“, schreibt Creditreform in dem Bericht. 28,3 (23,9) Prozent blieben von Forderungsausfällen gänzlich verschont. Von hohen Forderungsausfällen waren 9,0 (7,3) Prozent betroffen.

41 Prozent der befragten Unternehmen kommen aus dem Dienstleistungssektor, 21 Prozent aus dem Handel, 17 Prozent aus der Bauwirtschaft und 22 Prozent aus dem verarbeitenden Gewerbe. Unternehmen mit bis zu 50 Angestellten haben einen Anteil von knapp 80 Prozent.

QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-04/52624539-creditreform-geschaeftsklima-im-mittelstand-auf-tiefstem-stand-seit-2009-015.htm

Das private Geldvermögen steigt auf fast sieben Billionen Euro – Versicherungsjournal, 19.4.2021

Nach einer Analyse der Bundesbank erhöhte sich das Vermögen der Deutschen in Form von Bargeld, Bankeinlagen, Wertpapieren und Ansprüchen an Versicherungen im vierten Quartal 2020 um 211 Milliarden Euro auf 6.950 Milliarden Euro. Das neue Rekordhoch beruht vor allem auf Bewertungsgewinnen. Sie trugen mit 109 Milliarden Euro gut zur Hälfte bei. Aber auch Bargeld hatte einen erheblichen Anteil. Ansprüche gegenüber Versicherungen wuchsen um 21 Milliarden Euro.

Das Geldvermögen der privaten Haushalte ist Ende des Jahres 2020 erneut gestiegen und nähert sich der Sieben-Billionen-Euro-Marke. Das teilte die Deutsche Bundesbank in ihrer aktuellen Auswertung „Geldvermögensbildung und Außenfinanzierung in Deutschland im vierten Quartal 2020“ (PDF, 188 KB) mit.

Im Vergleich zum dritten Quartal betrug der Zuwachs 3,1 Prozent (211 Milliarden Euro). Damit kletterte das private Vermögen der Deutschen auf 6.950 Milliarden Euro und erreichte einen neuen Höchststand.

Hinter der Zunahme standen insbesondere Bargeld und Bewertungsgewinne

Mittel flossen insbesondere in Bargeld und Einlagen (74 Milliarden Euro). Hinzu kamen vor allem auch Ansprüche gegenüber Versicherungen (21 Milliarden Euro) und Anteile an Investmentfonds (14 Milliarden Euro). Insgesamt wurden Forderungen im Wert von 102 Milliarden aufgebaut.

Das Geldvermögen stieg zudem besonders durch Bewertungsgewinne. Sie betrugen etwa 109 Milliarden Euro.

„Die privaten Haushalte blieben im vierten Quartal auf dem Kapitalmarkt sehr aktiv“, bilanziert die Bundesbank. Besonders beliebt seien Investmentzertifikate und börsennotierten Aktien ausländischer Emittenten gewesen.

Im selben Zeitraum erhöhten sich die Verbindlichkeiten der privaten Haushalte um 24 Milliarden Euro auf 1.960 Milliarden Euro. Nach Abzug der Schulden wuchs damit insgesamt das Nettogeldvermögen um 187 Milliarden Euro auf 4.990 Milliarden Euro.

QUELLE: https://www.versicherungsjournal.de/versicherungen-und-finanzen/das-private-geldvermoegen-steigt-auf-fast-sieben-billionen-euro-141728.php

Zinsdruck der EZB: Deutsche Banken wehren Kundengelder ab – Die Geldpolitik der Europäischen Notenbank setzt den deutschen Banken besonders stark zu. In den vergangenen Jahren haben sie Milliarden an Negativzinsen überwiesen – und geben diese weiter – HANDELSBLATT MORNINGBRIEFING, 22.4.2021

Guthaben von Privatkunden sind durch die Negativzinsen der Europäischen Zentralbank (EZB) für viele Banken zu einer teuren Belastung geworden. Wegen überschüssiger Liquidität haben die Kreditinstitute in der Euro-Zone im vergangenen Jahr 8,5 Milliarden Euro an negativen Zinsen an die EZB überwiesen – so viel wie nie zuvor. Das geht aus einer Studie der Zinsplattform Deposit Solutions hervor, die dem Handelsblatt exklusiv vorliegt.

Der Grund für diese Entwicklung: Im Corona-Jahr 2020 sind die Guthaben der Kunden deutlich stärker gestiegen als die Nachfrage nach Krediten. Wenn Banken die Gelder ihrer Kunden aber nicht fürs Geschäft nutzen oder anderweitig anlegen, müssen sie die überschüssigen Mittel bei der Notenbank parken – und dafür Negativzinsen bezahlen.

Aus diesem Grund haben insbesondere deutsche Banken derzeit einen Anreiz, möglichst wenig Kundengelder anzunehmen. Immer mehr Institute reichen daher die Negativzinsen an die Kontoinhaber weiter.

Die Banken in anderen Regionen der Währungsunion profitieren hingegen von der EZB-Geldpolitik, weil der Einlagenüberschuss bei ihnen weniger groß ist und sie sich im stärkeren Maß über Kredite bei der Notenbank refinanzieren. Für diese Kredite überweist ihnen die EZB Negativzinsen. Laut der Studie profitieren Geldhäuser in Ländern wie Italien und Spanien deshalb unter dem Strich, für die deutschen Banken überwiegen dagegen die Nachteile.

QUELLE (ZAHLPFLICHT): https://www.handelsblatt.com/finanzen/banken-versicherungen/banken/negativzinsen-zinsdruck-der-ezb-deutsche-banken-wehren-kundengelder-ab/27115430.html

Christian Siedenbiedel: Abschied vom Bargeld – Der Einsatz von Bargeld in Deutschland ist während der Corona-Pandemie im vergangenen Jahr so stark zurückgegangen, wie das sonst in sieben Jahren passiert – Frühdenker, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 22.4.2021

Horten: Am Anfang der Corona-Krise war noch alles anders. Aus Angst vor einem allgemeinen Zusammenbruch der Gesellschaft, hoben die Deutschen im vergangenen Jahr in den Monaten Februar und März Milliarden Euro von der Bank ab. Doch das Geld wurde nicht ausgegeben, sondern gehortet.

Entlassen: Wie wir heute wissen, brach die Gesellschaft nicht zusammen. Vielmehr begannen auch die Generationen, die bisher auf Bargeld vertraut haben, aus Angst vor einer Ansteckung lieber kontaktlos mit der Karte oder dem Smartphone zu bezahlen. Die Nachfrage nach Bargeld brach ein. 100 Milliarden Euro weniger Bargeld wurden nach Angaben der Bundesvereinigung Deutscher Geld- und Wertdienste im vergangenen Jahr im Handel eingesetzt. Die Folge waren Entlassungen bei Fahrern und Begleitern von Geldtransporten.

Abbauen: Die Banken und Sparkassen haben in der Krise ihr Filialnetz und damit auch die Zahl der Geldautomaten weiter verkleinert. Die unabhängigen Automatenaufsteller, vereint in der AG Geldautomaten, bauten in der Pandemie zehn Prozent ihrer Automaten ab. Der Trend zum bargeldlosen Zahlen hat sich auch in Deutschland beschleunigt. In den Niederlanden oder in Schweden ist die Entwicklung schon viel weiter fortgeschritten, dort heißt es in vielen Kneipen und Geschäften: Hier können Sie nur mit Karte zahlen.

SIEHE DAZU Christian Siedenbiedel: Bezahlen in der Pandemie: Bargeldeinsatz sinkt um mehr als 70 Milliarden Euro – FAZ, 21.4.2021

QUELLE: https://www.faz.net/aktuell/finanzen/bargeldeinsatz-sinkt-um-mehr-als-70-milliarden-euro-17305245.html

Studie der Uni Erlangen-Nürnberg: Einschränkungen durch Corona gefährden Integration von Zuwanderern massiv – Deutschlandfunk, 20.4.2021

Zu diesem Schluss kommen Expertinnen einer Studie der Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg. Errungenschaften, die man in den vergangenen sechs, sieben Jahren erzielt habe, drohten zu versanden, warnen die Forscherin Petra Bendel und ihre Mitautorinnen. Der Zugang zu Schulbildung, Sprach- und Integrationskursen sei für Eingewanderte und ihre Nachkommen besonders schwierig, zumal es vielfach an WLAN, Tablets oder Computern fehle und die Unterstützung durch Ehrenamtliche bedingt durch die Pandemie stark zurückgegangen sei. Dies gelte besonders für geflüchtete Kinder, die in Gemeinschaftsunterkünften lebten und dort mehrheitlich keinen Schreibtisch für sich hätten.

*** Migranten und Geflüchtete sind systemrelevant ***

Die Forscherinnen halten fest, Migranten und Geflüchtete seien „systemrelevant“. In Deutschland hätte mehr über 30 Prozent der im Lebensmittelsektor, in der Landwirtschaft und im Reinigungsgewerbe arbeitenden Personen eine ausländische Staatsbürgerschaft. Sie empfehlen, die Stärkung von „Anti-Diskriminierungsmaßnahmen“, um Migranten und Flüchtlinge besser zu unterstützen – auch beim Zugang zum Wohnungsmarkt.

QUELLE: https://www.deutschlandfunk.de/studie-der-uni-erlangen-nuernberg-einschraenkungen-durch.1939.de.html?drn%3Anews_id=1250439

ÖSTERREICH

IHS-Monitor der aktuellsten Entwicklungen: Arbeitslosenquote – Schienengütertransporte – Stromverbrauch

Institut für Höhere Studien stellte im September 2020 einen neuen Wirtschafts-Monitor vor. Zeitnahe Indikatoren zur Einschätzung der aktuellen wirtschaftlichen Lage.

QUELLE: https://monitor.ihs.ac.at

BIP-Lücke in Folge des Lockdowns in Ostösterreich wieder angestiegen – OeNB, 22.4.2021

In den Kalenderwochen 14 und 15 (05. bis 18. April 2021) lag die Wirtschaftsleistung in Österreich 4,9 % bzw. 6,4 % unter dem Vorkrisenniveau, d. h. unter dem Niveau der Vergleichswochen 2019. Damit ist die BIP-Lücke wie erwartet im Vergleich zur Kalenderwoche 13 (Osterwoche 29. März bis 04. April) wieder etwas angestiegen (–3,5 %). Einerseits kam es vor in Kraft treten des erneuten Lockdowns in Ostösterreich (Beginn 1. April) zu Vorzieheffekten bei den privaten Konsumausgaben in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland. Andererseits führt der Lockdown in diesen drei Bundesländern seit Anfang April dazu, dass auch österreichweit der negative Beitrag des privaten Konsums wieder größer geworden ist; der Anstieg der BIP-Lücke erklärt sich folgerichtig durch einen neuerlichen Rückgang der privaten Konsumausgaben. Das Produktionsniveau der exportorientierten Industrie liegt hingegen weiterhin über dem Vorkrisenniveau. In den letzten Wochen ist allerdings trotz ausgezeichneter Umfragewerte keine weitere Verbesserung zu beobachten gewesen. Dafür könnten angebotsseitige Beschränkungen verantwortlich zeichnen (z. B. Engpässe bei den globalen Transportmöglichkeiten oder die aktuell schlechte Verfügbarkeit von Mikrochips).

Beim Vergleich zur jeweiligen Vorjahreswoche ergeben sich aufgrund eines ausgeprägten Basiseffektes hingegen stark positive Wachstumsraten (grüne Linie in der Grafik, siehe methodische Erläuterungen weiter unten). In Kalenderwoche 15 lag die Wirtschaftsleistung 20 % über dem Wert der entsprechenden Vorjahreswoche.

QUELLE: Wöchentlicher BIP-Indikator der OeNB für die Kalenderwochen 14 und 15 (PDF, 0,2 MB)

SIEHE DAZU:

Daten zum wöchentlichen BIP-Indikator für KW 14 und 15 (XLSX, 0,1 MB)

Weekly OeNB GDP indicator: data (XLSX, 0,1 MB)

Weekly OeNB GDP indicator: data (CSV, 0 MB)

So verändert Corona die österreichische Wirtschaft – AmCham Talk mit WIFO-Leiter Christoph Badelt über den prognostizierten Wirtschaftsaufschwung und die Notwendigkeit klimapolitischer Entscheidungen – Pressetext, 23.4.2021

Im Rahmen des heutigen AmCham Talks der Amerikanischen Handelskammer in Österreich gab der Leiter des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung (WIFO), Univ.-Prof. Dr. Christoph Badelt, einen Rückblick und Ausblick der österreichischen Wirtschaft in der COVID-Krise. Die größten Post-Pandemie-Herausforderungen sind laut Badelt die Klimaproblematik, die Langzeitarbeitslosigkeit sowie das Haushaltsdefizit. Das Video ist hier abrufbar: https://youtu.be/2dXTg0QURi0

*** Badelt: „Whatever it takes“ war richtiger Ansatz ***

Die Wirtschaftsaktivität in Österreich ist im März 2020, im Zuge des ersten Lockdowns, schlagartig um über 20 Prozent gesunken. Solch einen starken negativen Effekt hatten die folgenden Lockdowns laut dem Wöchentlichen WIFO-Wirtschaftsindex nicht. Als Gründe nennt Badelt die Industrie, die wie alle anderen Branchen nicht auf die Pandemie vorbereitet war, und weltweite Lieferkettenschwierigkeiten.

„Traditionelle budgetpolitische Prinzipien wurden zu Recht zur Seite geschoben. Das Motto ‚Whatever it takes‘ war zu dieser Zeit das richtige“, beurteilt Badelt die Situation. Die Regierung habe einen einmaligen fiskalischen Impuls gesetzt. Das Maastricht-Defizit wird laut WIFO-Schätzungen 2020 bei fast minus 9 Prozent liegen. „So einen fiskalischen Impuls in so kurzer Zeit hat es zuvor in Österreich noch nicht gegeben“, erklärt Badelt.

Mit einem Gesamtvolumen von rund 50 Milliarden Euro, 12,6 Prozent des BIP, sei Österreich im internationalen Vergleich insgesamt sehr großzügig bei den Hilfsmaßnahmen, so Badelt. „Die Grenze zwischen COVID-19-Hilfsmaßnahmen und regulärer Konjunkturpolitik ist fließend, sodass die Hilfsmaßnahmen nahtlos in eine Phase der konventionellen Konjunkturpolitik übergehen. Und diese ist jedenfalls mit Rücksicht auf die offenen langfristigen Probleme zu setzen, erklärt Badelt. Als Beispiele nennt der Wirtschaftsforscher Klimapolitik, Arbeitsmarkt- und Bildungspolitik sowie die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte, einschließlich einer Neudiskussion der Schwerpunktsetzungen bei den Staatsaufgaben.

QUELLE: https://www.pressetext.com/news/20210423033

IV-Neumayer: Österreichs Industrie ist dabei, Corona hinter sich zu lassen – Impffortschritt macht optimistisch. Das Vor-Corona-Produktionsniveau ist überschritten, problematisch bleibt der Fachkräftemangel – Kurier, 20.4.2021

Die Industrie ist nach eigener Wahrnehmung dabei, die Coronakrise hinter sich zu lassen. Es zeige sich immer stärker, dass die Industrie die Wachstumslokomotive sei, sagte der Generalsekretär der Industriellenvereinigung (IV), Christoph Neumayer, am Dienstag in einer Online-Pressekonferenz. Der Optimismus begründet sich auch auf dem Impffortschritt und darauf dass der Produktionssektor von der Pandemie weniger stark getroffen wurde als der Dienstleistungssektor.

Die Industriellenvereinigung geht davon aus, dass Österreichs Industrie bereits heuer im ersten Quartal das Prä-Covid-Produktionsniveau überschritten haben dürfte, erwartet aber, dass die gesamte Volkswirtschaft mindestens fünf Quartale länger brauchen wird. Besonders kräftig war die Erholung in der Autoindustrie und in der Chemie.

Das IV-Konjunkturbarometer sank im ersten Quartal 2021 von 26 auf 19 Punkte. IV-Chefökonom Christian Helmenstein erklärt den Rückgang mit der besonders hohen Dynamik. Diese führe dazu, dass die Unternehmen die Geschäftslage in sechs Monaten wieder etwas vorsichtiger beurteilen würden. Getragen von der internationalen Konjunkturerholung sowie den Impulsen aus der Investitionsprämie in Österreich sei beim aktuellen Geschäftsgang im Vergleich zum Vorquartal aber eine weitere kräftige Verbesserung von 26 auf 52 Punkte zu verzeichnen, so Helmenstein.

Auch der Indikator für den Beschäftigtenstand sei im Quartalsabstand sprunghaft von -3 auf +27 Punkte angestiegen. Das führe zur widersprüchlichen Entwicklung eines Nebeneinanders von hoher Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit einerseits und eines sich rasch verschärfenden Fachkräftemangels andererseits. Letzterer, so befürchtet die IV, könnte den Aufschwung bremsen. Die Industriellenvereinigung schlägt daher eine in einem Ministerium angesiedelte Fachkräfteagentur vor, die Aus-, Weiter- und Umbildung steuert.

Aber selbst innerhalb der Industrie ist die Entwicklung höchst unterschiedlich. So seien Industriebetriebe, die dem Dienstleistungssektor zuliefern, etwa die Brauereien, die an die Gastronomie liefern, oder die Luftfahrtbranche, die eng mit dem Tourismus verzahnt ist, von der Pandemie nach wie vor stark betroffen. 70.000 bis 80.000 Mitarbeiter des Produktionssektors seien weiter in Kurzarbeit. Für die besonders betroffenen Branchen werde es diese auch noch länger brauchen. Abseits davon müsse die Kurzarbeit aber reduziert werden. Zwischen den Sozialpartnern und der Regierung laufen Gespräche.

Mit Sorge blickt Neumayer nach China und Amerika. In den USA und China sei das Wachstum etwa doppelt so stark. „Umso mehr müssen wir jetzt dafür Sorge tragen, nicht vollends abgehängt zu werden.“ Die IV wünscht sich neben einer Lohnnebenkostensenkung ab 2023 eine Reduktion der Steuer auf Unternehmensgewinne. Eine solche Körperschaftssteuersenkung würde die Wirtschaftserholung verlängern und die Kosten für die Krise würden sich so bis 2030 von selbst finanzieren, sagte IV-Ökonom Helmenstein mit Blick auf die erwartete Einnahmendynamik im Budget.

Die IV drängt auch darauf, Schlüsselarbeitskräfte bei der Impfung vorzuziehen. „Jeder Tag, den wir hier verlieren, kostet Wettbewerbsfähigkeit und Arbeitsplätze“, so Neumayer. Weit über 1.000 Unternehmen hätten Bereitschaft signalisiert, ihre Mitarbeiter am Arbeitsplatz zu impfen.

QUELLE: https://kurier.at/wirtschaft/oesterreichs-industrie-ist-dabei-corona-hinter-sich-zu-lassen/401357153

Arbeitslosen-Vorkrisenniveau für AMS-Chef 2023 erreichbar – Salzburger Nachrichten, 20.4.2021

AMS-Vorstand Johannes Kopf erwartet eine langsame Rückkehr zum Vorkrisenniveau bei den Arbeitslosenzahlen. „Das wird realistisch schon dauern“, sagte Kopf am Montagabend in der ZiB2 des ORF. „Ich halte es für durchaus denkbar, dass wir dieses Ziel Anfang 2023 erreichen können.“ Um dies zu schaffen, müsste sich die Lage im Tourismus und der Gastronomie bessern und es im nächsten Jahr ein „nachhaltiges Wachstum“ geben.

QUELLE: https://www.sn.at/wirtschaft/oesterreich/arbeitslosen-vorkrisenniveau-fuer-ams-chef-2023-erreichbar-102675685

Baugewerbe: Volle Auftragsbücher – und doch steckt die Baubranche in der Kostenfalle – OÖN, 16.4.2021

Fertigteilhäuser sind so gefragt wie noch nie – doch Stahl, Holz, Dämmstoffe sind nicht nur knapp, sondern auch teurer geworden. Verkauft wurden die Häuser aber zu Fixpreisen.

Fertigteilhäuser waren im Coronajahr 2020 so gefragt wie noch nie. So stieg laut dem „Branchenradar“ die Zahl der verkauften Häuser in Österreich gegenüber dem Jahr davor um drei Prozent … doch gibt es eine Verknappung bei Stahl, Holz und Dämmstoffen, weshalb die Preise in die Höhe schnellen.

QUELLE (ZAHLPFLICHT): https://www.nachrichten.at/wirtschaft/wirtschaftsraumooe/volle-auftragsbuecher-und-doch-steckt-die-baubranche-in-der-kostenfalle;art467,3384911

Mieten fällig: Österreichweit drohen 17.000 Delogierungen – Salzburger Nachrichten/APA, 17.4.2021