Views: 108

UPDATE 9.8.2021: Meldung zum SENTIX-Konjunkturindex ergänzt unter „INTERNATIONALES“

Die zurückliegende Woche war einmal mehr mit reichlichen Meldungen gesegnet – Lesestoff für eine ganze Woche sozusagen. Hier die geraffte Übersicht.

FÜR DEN EILIGEN LESER gibt es – ganz ähnlich wie in den letzten Wochen hier festgehalten: – summa summarum nur zu vermerken, das es der Wirtschaft rund um den Erdball noch immer “supertoll” geht – allerdings ist dieses Noch ein zunehmend schwergewichtiges: neben kurzfristigen und nach Bundesbankpräsidend Weidmann auch auf längere Sicht zunehmenden Inflationsgefahren dämmert seit einigen Wochen mit wachsender Zudringlichkeit eine andere, in ihrem Ausmaß nun zunehmend deutlicher werdende Gefahr in Form des Delta-Virus herauf: weiter deutlich wachsende Unruhe herrscht deshalb nicht nur bei Gesundheitsexperten, sondern sie nimmt auch bei Finanzanlegern, Unternehmen und vor allem in der Politik zu: ihre Stimmen werden lauter, ihre Mahnungen eindringlicher.

Im Fokus steht die Debatte um die Einführung einer Impfpflicht. Zur Frage der Verpflichtetheit der Staatsbürger*innen gegenüber dem Staat und damit füreinander nimmt Richard David Precht Stellung (=> Kommentare aus fremder Feder).

Inwieweit hat das etwas mit zeitgeschichtlichen Entwicklungen seit 1977 zu tun? Dazu veröffentlicht der Historiker Philipp Sarasin im Juni ein umfangreiches Werk titels „1977“ und legt einen „Schnitt durch den Strom der Zeit“, um die Veränderungen, die das Jahr 1977 brachte, aufzuzeigen. Gemeinsam ist diesen Veränderungen der Beginn einer Bewegung, die „vom modernen Ideal der Allgemeinheit und Universalität in eine zunehmende Pluralisierung und einen Primat der Singularitäten führt“ (=> Buchbesprechungen aus fremder Feder).

Gibt es da nicht eine gemeinsame Sicht zwischen Prechts unsolidarisch Kunden*innen ohne Verantwortungsgefühl für das Allgemeine, für das allen gemeinsame Staatswesen einerseits und Sarasins im Rahmen einer rasanten Entwicklung seit 1977 zahllos vereinzelten, in ihre Kokons eingesponnenen Menschen andererseits?

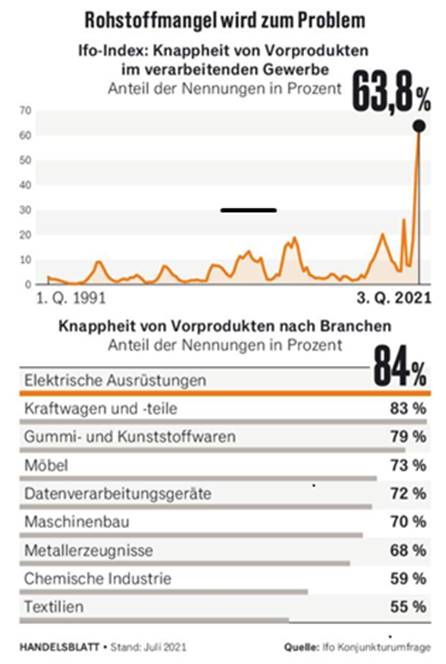

Zurück zu Wirtschaftlichem: weiter treten geringere Störungen im Wirtschaftsablauf auf: die Weltwirtschaft und die der großen Wirtschaftsnationen befinden sich auf hohem Niveau in weiterhin noch guter Fahrt, aber da und dort flackern schwache Warnzeichen auf. Sie müssen à la longue nichts bedeuten. Sorge bereiten weiterhin die gestörten Lieferketten und die auch dadurch steigenden Preise über Import und Produktion.

Von den Börsen gibt es zunehmend deutlicher vernehmbare Warnzeichen, so vermitteln die SENTIX-Sentimente. Nach dem Blitz und Donner am chinesischen Aktienmarkt in der vorletzten Woche ist dieser angeschlagen: geht es noch weiter nach Süden? Falls ja: wird das nicht andere Märkte mit nach unten ziehen?

Auch für Anleihen hat die Zukunft möglicherweise nichts Gutes im Köcher: wird die FED die Zinsen angesichts guter US-Arbeitsmarktdaten früher als geplant höher schrauben? Nichts Genaues weiß man nicht, aber für Unruhe an den Finanzmärkten ist der Stoff jedenfalls vorhanden. Dazu kommen – wie letzte Woche schon vermerkt – saisonale Faktoren: August und September sind (fast) sicher keine Hausse-Monate. Allerdings: der Anlagenotstand ist groß. Ein Balanceakt zwischen Zentralbank-getriebener Niedrigzinspolitik und überlicherweise markbeeinflussenden Wirtschaftsdaten ist die Folge.

IN DEN VORDERGRUND rückten auf die Bühne des großen Welttheaters in der zurückliegenden Woche: eine cyberkriminelle Attacke auf eine italienische Impfplattform; die italienische Regierung reagierte prompt mit Worten: eine Agentur für Cybersicherheit sei geplant, seien doch 95 Prozent aller Server gefährdet. Zudem sei eine Cloud zur Aufnahme aller Daten der öffentlichen Verwaltung geplant. Nun denn.

Apropos Cybersicherheit: Wer Dystopien mag, lese Harlanders Thriller „Systemfehler“: Cyberattacken stürzen Europa ins Chaos (=> Buchbesprechungen aus fremder Feder).

China schickt Internet-Trolle aus, die den Westen dank gefälschter Profile attackieren. China ist brav und gut, heißt es da: Schönrederei vom Feinsten, wer etwas anderes behauptet, wird zum Erzfeind. Erinnert das nicht an George Orwells „1984“ (=> Film von 1956) und neben anderem an das dort beschriebene Wahrheitsministerium?

Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung wirft ein Auge auf die protektionistische Handelspolitik der USA und ihre negativen Folgen.

Kontrollierend verhält sich China, das nun Händlern von Auto-Chips unter die Lupe nimmt: gab es Preisabsprachen, die Chips teurer machten als nötig?

Der Bundesbank-Präsident redet den EU-Mitgliedsstaaten ins Gewissen: bei anwachsender Teuerung werde die EZB die Zinsschraube anziehen. Angesichts der hohen Staatsverschuldungen ist das ein unangenehmer Ausblick für die Schuldnerländer. Die guten europäischen und deutschen Arbeitsmarkdaten sprechen für einen Inflationsanstieg. Einstweilen aber geht es ums Öffnen der Geldschleusen: nur nicht das PEPP zu früh beenden, meint ein EZB-Ratsmitglied. Auch dies ein – allerdings nach offizieller Lesart gewünschter – Inflationsfaktor.

Der Rückgang der US-Arbeitslosenzahlen, der Aufschwung der Beschäftigungsverhältnisse, die steigenden Privateinkommen und privaten Kreditaufnahmen sprechen für steigende US-Zinsen, denn Konsum ist offenbar momentan die Devise.

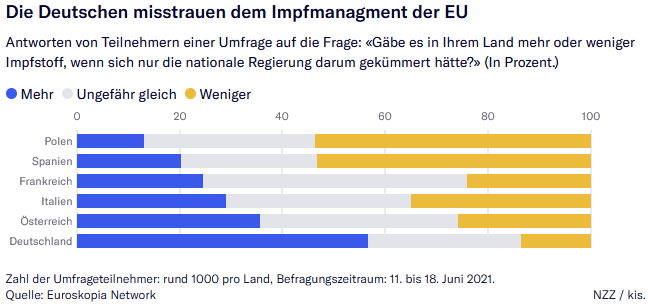

Große Unzufriedenheit mit der Europäischen Union will eine Umfrage von Euroskopia ausgemacht haben. Wie geht das mit den Ergebnissen des letzten Eurobarometers vom Frühjahr 2021 zusammen?

In Deutschland macht sich der Chipmangel weiter bemerkbar: die Einkaufsmanager klagen darüber, die Industrie jammert. Besonders die Autoindustrie leidet unter dem Chipmangel, aber deren Stimmung ist gut: ein Paradoxon (=> Kommentare aus fremder Feder).

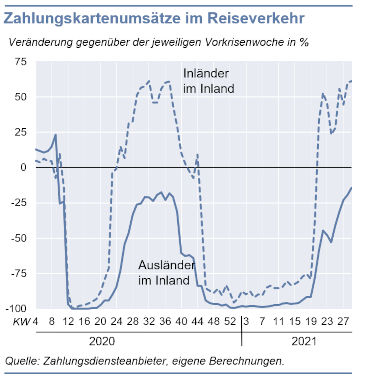

In Österreich fasst der Tourismus wieder Fuß, vor allem der Inlandstourismus. Ausländische Gäste bleiben im Vergleich zu 2019 noch aus, und die Nächtigungszahlen liegen ein gutes Stück hinter denen des Rekordjahres 2019, sind aber so hoch wie im Vorjahr.

ÜBERSICHT

- CYBERCRIME

- Chinas Internet-Trolle attackieren den Westen – Bericht des Centre for Information Resilience enthüllt verdächtiges Netzwerk gefälschter Profile

- Italien: Nach Hackerangriff: Italien bekommt Agentur für Cybersicherheit – Agentur soll 300 Informatikexpert*innen beschäftigen, später 1000 – Landesweite Cloud zur Aufnahme aller Daten der öffentlichen Verwaltung geplant – Nachholbedarf in Sachen Cybersicherheit: „95 Prozent der Server gefährdet“

- Italien: Impfportal Latiums gehackt – Spur nach Deutschland

INTERNATIONAL - SENTIX-Konjunkturindex August 2021: Dritter Rückgang in Folge: Europa, Deutschland: Lagewerte OK, Erwartungen weniger – Konjunkturwarnung für Euroland – USA-Lage noch gut, Erwartungen weniger: ein Signal für die NYSE – Weltwirtschaft: Lagewerte und Erwartungen geraten auf die schiefe Bahn – Österreich: Lagewert und Erwartungen mit Rückgängen, Gesamtindex auf Mai-2021-Niveau – SENTIX, 9.8.2021

- IWF teilt Sonderziehungsrechte für 650 Mrd US-Dollar zu – Widerstandsfähigkeit und Stabilität der Weltwirtschaft soll gefördert werden – Alle Länder erhalten gemäß ihrer IWF-Quote einen Anteil – Im Kampf gegen die Pandemie sollen wohlhabende Länder freiwllig SZR an ärmere Länder weitergeben – Unterstützung des Treuhandfonds für Armutsbekämpfung und Wachstum (PRGT) des IWF durch reiche Länder – PRGT-Darlehen sind derzeit zinsfrei – Neue Möglichkeit eines „Resilience and Sustainability Trust“ in Erwägung

- Julie Steinberg: Fintechs stärker wie Banken regulieren – BIZ-Papier

- DIW: Protektionistische US-Handelspolitik schadet Wirtschaft weltweit

BÖRSE - SENTIX-Sentimente: Erstaunlich wenig Jubel, erstaunlich wenig Angst – Chinas Aktienmarkt angeschlagen – Feuer von der Zinsfront: US-Anlleihen geraten bei Professionellen in Argwohn – Edelmetalle im Abwärtstrend bei hochpositivem Sentiment

- USA: Martin Lüscher: Anleger zeigen sich unbeeindruckt

- USA – Sylvia Walter: Gefährlicher August

ZENTRALBANKEN

– GROSSBRITANNIEN / BoE - Bank of England lässt Geldpolitik unverändert

– EUROPÄISCHE UNION / EZB

EZB-Rat Kazaks gegen schnelle Entscheidung über Zukunft des Pepp-Programms – Warnung vor zu frühem Austritt aus PEPP – Steigende Infektionszahlen werden Entscheidung im September über PEPP wahrscheinlich beeinflussen

– DEUTSCHLAND / DBB - Bundesbank-Präsident Weidmann warnt Finanzminister der Euro-Zone: bei steigender Inflation kann EZB nicht auf Finanzierungskosten der Staaten Rücksicht nehmen – Pandemie vorbei, PEPP vorbei – Nicht ewig: bei steigender Teuerung wird APP beendet werden – Weidmann: aktuell erscheint Inflation mit 3,8 Prozent nur vorübergehend überhöht, längerfristig ist aber mit Steigerung der Teuerung zu rechnen

- Bundesbank veröffentlicht Target2-Monatsdurchschnittswerte

– ÖSTERREICH / OeNB - Österreichische Banken mit solidem Ergebnis beim europäischen Stresstest – Kapitalaufbau der letzten Jahre zeigte Wirkung und erhöhte die Krisenresistenz des Bankensektors – Österreichische Banken: gestresste Kapitalquoten im europäischen Mittelfeld – Härteres Stress-Szenario spiegelt Unsicherheit in der Pandemie wider – Stresstestergebnisse liefern wertvollen Input für die laufende Aufsichtstätigkeit

USA - Defizit in der US-Handelsbilanz gestiegen

- EIA meldet gestiegene US-Rohöllagerbestände

- API-Daten zeigen Rückgang der US-Rohöllagerbestände

- Ölpreise geraten unter Druck – Ausbreitung der Delta-Variante belastet

- ISM-Index für US-Industrie fällt im Juli

- USA: Industrie erhält im Juni mehr Aufträge als erwartet

- USA: Bauausgaben steigen im Juni weniger als erwartet

- ISM-Index Dienstleistungen im Juli deutlich höher als erwartet

- Markit: US-Dienstleister wachsen im Juli schwächer

- USA: Ein-Personen-Firmen leiden unter Corona – 81 Prozent hatten 2020 laut aktueller FED-Untersuchung wegen Pandemie finanzielle Probleme

- USA: Kreditvergabe an Verbraucher steigt stärker als erwartet

- USA: Stundenlöhne steigen stärker als erwartet

- ADP: US-Privatsektor schafft weitaus weniger Stellen als erwartet

- US-Beschäftigtenzahl höher als erwartet – Arbeitslosigkeit sinkt

- USA: Arbeitslosenquote fällt im Juli auf tiefsten Stand seit März 2020

- Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe wie erwartet leicht gesunken

CHINA - ‚Caixin‘-Industriestimmung fällt auf tiefsten Stand seit Frühjahr 2020

- China nimmt Händler von Auto-Chips ins Visier – Chinesische Händler von Auto-Chips als Preistreiber: Maßnahmen gegen das Horten und gegen Absprachen

GROSSBRITANNIEN - Großbritannien: Stimmung in der Industrie trübt sich wie erwartet ein – Solides Wachstum, aber Materialmangel und Mangerl an Arbeitskräften bremst

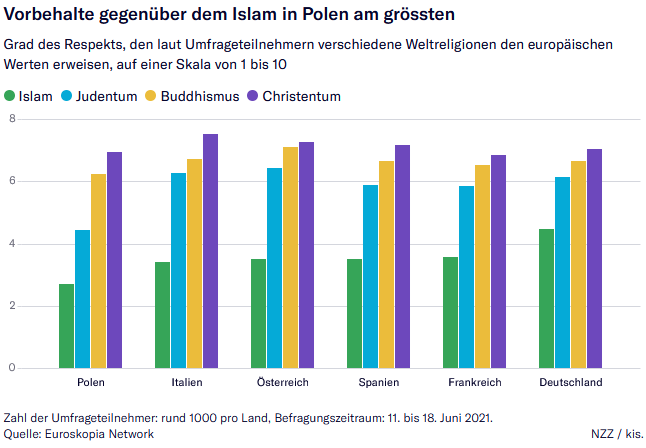

EUROPÄISCHE UNION – EUROZONE - Eine Umfrage in sechs europäischen Ländern zeigt: Die Unzufriedenheit mit der EU ist enorm – Deutsche und Polen sind sich oft fremd, nicht überall ist Klimaschutz das wichtigste Anliegen, Greta Thunberg spaltet, und das Judentum hat ein Imageproblem. Die Ergebnisse der ersten «Euroskopia»-Befragung überraschen an vielen Stellen – Deutsche sind in vielerlei Hinsicht EU-Skeptiker – In Polen findet eine nationale Migrationspolitik Zustimmung – Österreicher und Deutsche für einen stärkeren Grenzschutz – Kritische Einstellung gegenüber Islam und Judentum, Vorbehalte gegenüber dem Islam in Polen am grössten – Klimawandel und Rechtsextremismus treiben um, aber nicht allzu stark

- Euroraum-Erzeugerpreise steigen im Rahmen der Erwartungen – Erzeugerpreise verteuern sich auf Jahressicht um 10,3 Prozent – Deutlich weiterer Anstieg der Energiepreise

- Euroraum-Industrie-PMI im Juli leicht höher als erwartet

- Industrie und Dienstleistungsgewerbe treiben: Euroraum-Wirtschaft wächst im Juli so stark wie zuletzt 2006 – Abgeschwächte Wachstumsdynamik – Inflationsdruck lässt nach

- European Labour Market Barometer sinkt um 0,4 Punkte – Arbeitsmärkte in Europa scheinen trotz Barometer-Rückgang weiter im Aufwind zu sein, aber Sorge über neue Pandemie-Welle wächst

ITALIEN - Italien: Industrieproduktion legt wieder zu

DEUTSCHLAND - Ifo-Institut: Volkswirte für mehr Klimaschutz – Keine Einigkeit über das Wie einer künftigen Klimapolitik – Im Fokus u.a. der CO2-Preis

- Deutscher Industrie-PMI signalisiert Produktionsbehinderungen im Juli

- VDMA: Auftragseingang Maschinenbau im Juni um 53 Prozent über Vorjahr

- VDMA bestätigt Produktionsprognose 2021 trotz Materialmangel

- Ifo: Industrie klagt massiv über Materialmangel

- Hans Bentzien: Deutscher Auftragseingang im Juni deutlich höher als erwartet

- Deutscher Industrieumsatz sinkt im Juni um 1,4 Prozent

- Deutsche Produktion sinkt im Juni um 1,3 Prozent

- Produzierendes Gewerbe rutscht 1,3 Prozent ab – Produktion in Deutschland fällt im Juni saison- und kalenderbereinigt um 6,8 Prozent niedriger aus

- Pkw-Neuzulassungen sinken im Juli um ein Viertel – Weiter starke Nachfrage nach Eletromobilen und Hybridfahrzeugen – Einbruch der Nachfrage bei Benzin- und Diesel-PKW

- Deutschlands Autoindustrie fordert einen rascheren Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur für Elektroautos.

- Ifo: Lage der Autoindustrie verbessert

- Markit: Deutsche Dienstleister im Juli mit Rekordgeschäft

- Deutscher Einzelhandel im Juni viel höher als erwartet

- KfW-Mittelstandsbarometer sinkt im Juli trotz guter Geschäftslage

- Ifo-Institut: Zahl der Kurzarbeiter im Juli deutlich gesunken

ÖSTERREICH

– STATISTIK - Außenhandel im Mai 2021: mehr als 30% mehr Importe und Exporte im Vergleich zum schwachen Vorjahresmonat; Einfuhren +34,1%, Ausfuhren +31,5%

- Großhandelspreise legten im Juli 2021 um 12,1% zu

- Einzelhandel mit Umsatzplus von 6,4% im 1. Halbjahr 2021; Absatzvolumen bei Nicht-Nahrungsmitteln fast auf Vorkrisenniveau

– MELDUNGEN - Österreich: Nächtigungen im Juli auf Vorjahresniveau, aber noch unter Rekordwert aus dem Jahr 2019 – Vorjahreswerte übertroffen: Deutsche, ungarische und polnische Gäste sorgen im Juli für hohe Zahlungskartenumsätze – Vorjahreswerte der Zahlungskartenumsätze im Juli mit Plus von 50 Prozent bei inländischen Gästen – Kein sicherer Schluss auf Nächtigungen möglich: Inländer verwenden heuer häufiger Zahlungskarten als bares Geld, daher Nächtigungen geschätzt auf Vorjahresniveau – Insgesamt geschätzt 17 Prozent Rückstand im Vergleich zum Nächtigungsrekordjahr 2019, im Vergleich zu 2020 geschätzt gleichgeblieben – 2021 im Vergleich zu 2019: Plus 17 Prozent mehr inländische Gäste, minus 29 Prozent weniger ausländische Gäste

- PVA-Generaldirektor gegen sozial gestaffelte Pensionsanpassung – Pensionistenvertreter nicht einig: Pensionistenverbandspräsident (SPÖ) dafür, Seniorenbundpräsidentin (ÖVP) dagegen – Kein eigener Pensionistenwarenkorb – Massiver“ Einbruch bei Beiträgen: steigende Bundeszuschüsse in Milliardenhöhe vorprogrammiert

KOMMENTARE AUS FREMDER FEDER - Bert Rürup: Wunderliche Töne aus der Autoindustrie – Autoindustrie spürt Chipmangel, aber Stimmung der Autobauer steigt

- Philosoph Precht gibt eine hörenswerte Zeitanalyse: Es geht um das Problem, dass der liberale Staat seine eigenen Existenzbedingungen nicht einfordern kann

BUCHBESRPECHUNGEN AUS FREMDER FEDER - Philipp Sarasin: „1977. Eine kurze Geschichte der Gegenwart“ – Das Ende der Moderne, Berlin: Suhrkamp, 2021 – Sarasin legt einen „Schnitt durch den Strom der Zeit“, um die Veränderungen, die das Jahr 1977 brachte, aufzuzeigen – Gemeinsamkeit dieser Veränderungen ist der Anfang einer Bewegung, die vom modernen Ideal der Allgemeinheit und Universalität in eine zunehmende Pluralisierung und einen Primat der Singularitäten führt

- Thomas Badtke: Neuer Thriller von Harlander: Ein „Systemfehler“ legt Europa lahm – Es braucht nicht viel, um Europa lahm zu legen, nur einen gezielten Cyberangriff mit einem Computervirus

CYBERCRIME

CHINA: Chinas Internet-Trolle attackieren den Westen – Bericht des Centre for Information Resilience enthüllt verdächtiges Netzwerk gefälschter Profile – Pressetext, 6.8.2021

Über ein Netzwerk von über 350 gefälschten Social-Media-Profilen wird China in einem guten Licht dargestellt und es werden diejenigen diskreditiert, die als Gegner der Staatsführung gelten, so ein Bericht des Centre for Information Resilience (CIR) http://info-res.org . Laut der Institution, die sich der Identifizierung, Bekämpfung und Aufdeckung von Einflussnahmen im Internet widmet, soll der Westen delegitimiert und Chinas Einfluss und Image im Ausland gestärkt werden.

*** Karikaturen gegen China-Kritiker ***

Laut dem Bericht soll das Netzwerk unter anderem schrille Karikaturen verbreitet haben, die unter anderem den im Exil lebenden chinesischen Tycoon Guo Wengui zeigen, einen ausgesprochenen Kritiker der kommunistischen Führung. Andere sind die chinesische Virologin Li-Meng Yan, die sagt, das Coronavirus stamme aus einem Labor der chinesischen Regierung. Ebenfalls Ziel ist Steve Bannon, ehemaliger politischer Stratege von Donald Trump. Alle wurden beschuldigt, ihrerseits Desinformationen zu verbreiten, einschließlich falscher Infos über die Pandemie.

Einige der Konten – verteilt auf Twitter, Facebook, Instagram und YouTube – verwenden mithilfe von Künstlicher Intelligenz generierte Profilbilder, heißt es weiter in dem CIR-Bericht. Zwar gebe es keine konkreten Beweise dafür, dass das Netzwerk mit der chinesischen Regierung verbunden ist, aber laut CIR ähnelt es pro-chinesischen Netzwerken, die zuvor von Twitter und Facebook gelöscht wurden.

*** Vor allem die USA sind im Visier ***

Ein Großteil der von dem Netzwerk geteilten Inhalte konzentriert sich auf die USA und insbesondere auf umstrittene Themen wie Waffengesetze und Rassenpolitik. Eines der Narrative, die laut CIR vom Netzwerk vorangetrieben werden, stellt die USA als Menschenrechtsverletzer dar. Als Beispiele dienen der Mord an dem Afroamerikaner George Floyd durch einen Polizisten sowie die angebliche Diskriminierung von Asiaten.

Einige Berichte des im Social Web agierenden chinesischen Netzwerks leugnen laut CIR-Studie Menschenrechtsverletzungen in der chinesischen Region Xinjiang, in der die Regierung angeblich mindestens eine Mio. Muslime gegen ihren Willen festhält und nennen die Anschuldigungen „Lügen, die von den Vereinigten Staaten und dem Westen erfunden wurden“.

QUELLE: https://www.pressetext.com/news/20210806003

Nach Hackerangriff: Italien bekommt Agentur für Cybersicherheit – Agentur soll 300 Informatikexpert*innen beschäftigen, später 1000 – Landesweite Cloud zur Aufnahme aller Daten der öffentlichen Verwaltung geplant – Nachholbedarf in Sachen Cybersicherheit: „95 Prozent der Server gefährdet“ – ORF, 7.8.2021

Die Regierung von Premier Mario Draghi will Italiens Cybersicherheit stärken. So entsteht die Nationale Agentur für Cybersicherheit (NCA), an deren Spitze der Informatikexperte Roberto Baldoni stehen wird, wie die römische Tageszeitung „La Repubblica“ heute berichtete. Das Gesetz zur Schaffung der Agentur wurde bereits diese Woche einstimmig von der Abgeordnetenkammer verabschiedet und kann nach dem grünen Licht des Senats in den nächsten Tagen in Kraft treten.

Die neue Agentur soll aus 300 Informatikexpertinnen und -experten bestehen, in fünf Jahren sollen es 1.000 sein.

Digitalisierung und Cybersicherheit sind ein Eckpfeiler des mit 200 Milliarden Euro aus Brüssel finanzierten Wiederaufbauprogramms „Recovery Plan“, mit dessen Umsetzung die Regierung im Juli begonnen hat. So ist eine landesweite „Cloud“ geplant – eine große Plattform, auf der alle Daten der öffentlichen Verwaltung (insgesamt 180 Institutionen) gespeichert werden sollen.

*** „95 Prozent der Server gefährdet“ ***

Das Projekt wird von Innovationsminister Vittorio Colao vorangetrieben. Er plant eine Ausschreibung, um interessierte Unternehmen anzuregen, sich am Wettbewerb für die Einrichtung der „Cloud“ zu beteiligen.

Italien hat in Sachen Cybersicherheit Nachholbedarf. „95 Prozent der Server der öffentlichen Verwaltung sind gefährdet“, warnte Staatssekretär Franco Gabrielli. „Die neue Agentur muss dafür sorgen, dass die öffentliche Verwaltung weniger angreifbar wird“, erklärte er.

Die Schaffung der neuen Agentur für die Cybersicherheit erfolgt kurz nach einem Hackerangriff auf das IT-System der mittelitalienischen Region Latium mit der Hauptstadt Rom, der unter anderem das Buchungsportal für Impfungen lahmgelegt hat.

QUELLE: https://orf.at/stories/3223986/

ITALIEN: Impfportal Latiums gehackt – Spur nach Deutschland – dpa-AFX, 3.8.2021

Nach einem Hackerangriff auf das Internet-Portal der italienischen Region Latium führt die Spur nach Deutschland. Das bestätigte die italienische Staatsanwaltschaft auf Nachfrage. Die Zeitung „La Repubblica“ berichtete in ihrer Dienstagsausgabe unter Berufung auf die Ermittlungen, die Cyberattacke sei von Deutschland ausgegangen. Dass die Kriminellen damit in Deutschland sitzen, muss allerdings nicht unbedingt der Fall sein. Wie die Zeitung weiter schrieb, könnten die Täter so versucht haben, ihren eigentlichen Aufenthaltsort zu verschleiern. Am Dienstagnachmittag war die Internetseite weiter offline.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag war das Portal der Region nicht mehr erreichbar. Das sorgte zunächst für große Aufregung, denn über die Internetseite können Menschen auch ihre Corona-Impftermine und Reservierungen bei Fachärzten buchen. Die Impfungen liefen jedoch weiter, erklärte die Region. Terminbuchungen bei Fachärzten waren allerdings zunächst nicht möglich.

„Wir wissen nicht, wer die Verantwortlichen und was ihre Ziele sind“, schrieb Regionalpräsident Nicola Zingaretti auf Facebook. Ihm zufolge blockierte der Hackerangriff viele wichtige Daten. Wer schon einen Impftermin habe, könne diesen auch wahrnehmen.

Die Hacker verschafften sich mit einem Trojaner Zugang in das System der Region Latium, wie mehrere Medien unter Berufung auf die Ermittler schrieben. Eine solche Attacke wird auch als Ransomware-Angriff bezeichnet. Die Kriminellen sorgten so dafür, dass die Region keinen Zugriff mehr auf ihre Seite hatte und Internetnutzer nicht mehr auf die Portale zugreifen konnten. Den Berichten nach gibt es eine Zahlungsaufforderung in der Kryptowährung Bitcoin, damit die Hacker die Seite entsperren.

QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-08/53581565-italien-impfportal-latiums-gehackt-spur-nach-deutschland-016.htm

INTERNATIONAL

SENTIX-Konjunkturindex August 2021: Dritter Rückgang in Folge: Europa, Deutschland: Lagewerte OK, Erwartungen weniger – Konjunkturwarnung für Euroland – USA-Lage noch gut, Erwartungen weniger: ein Signal für die NYSE – Weltwirtschaft: Lagewerte und Erwartungen geraten auf die schiefe Bahn – Österreich: Lagewert und Erwartungen mit Rückgängen, Gesamtindex auf Mai-2021-Niveau – SENTIX, 9.8.2021

Die globale Konjunktur läuft auf Hochtouren, doch die Dynamik wird schwächer. Hierzu trägt auch die Abkühlung in der Region Asien ex Japan bei.

In der Eurozone schreitet die Erholung der Lagewerte weiter voran. Die Bewertung erreicht mit 30,8 Punkten das höchste Niveau seit Oktober 2018. Jedoch verliert auch hier die Erwartungskomponente deutlich um 15,8 Punkte und markiert damit den dritten Rückgang in Folge. Die Regel eines dreimaligen Rückgangs sollte ernst genommen werden.

Der Gesamtindex für die Eurozone gibt folglich um 7,6 Punkte ab.

Volkswirte erkennen traditionell in einem dreimaligen Rückgang eine Trendwende. Demnach sollte dieser Rückgang

nicht als bloßer Momentum-Verlust abgetan werden, sondern als Warnhinweis verstanden werden. Als „first mover“

unter den Frühindikatoren kündigt diese Entwicklungen deutliche Rückgänge in weiteren Frühindikatoren an. Die Entwicklung dürfte daher zu einer erhöhten Marktvolatilität in den kommenden Wochen beitragen.

Deutschlands Wirtschaft präsentiert sich weiter in einer boom-artigen Verfassung. Die Lage steigt zum 15mal in Folge auf 38,5 Punkte. Die Erwartungskomponente halbiert sich.

Die US-Wirtschaft zeigt auf hohem Niveau Ermüdungserscheinungen, mehr aber noch in den Erwartungen. Diese sinken zum vierten Mal in Folge: der US-Konjunkturboom hat seinen Zenit bereits überschritten.

Die Weltwirtschaft schaltet im laufenden Boom ebenfalls einen Gang zurück. Hier sind es nicht nur die Erwartungswerte, die den Dynamik-Verlust prägen, sondern auch die Lagewerte, die sich deutlicher auf dem Rückzug befinden. Hierzu trägt auch die ausgeprägte Schwäche in der Region Asien ex Japan bei.

Österreich erleidet sowohl in der Lagebeurteilung als auch bei den Erwartungen Rückschläge, letztere zum dritten Mal in Folge. Der Gesamtindex geht deutlich auf den Wert von Mai 2021 zurück.

QUELLE: https://www.sentix.de/index.php/sentix-Economic-News/dritter-rueckgang-in-folge.html

Hans Bentzien: IWF teilt Sonderziehungsrechte für 650 Mrd US-Dollar zu – Widerstandsfähigkeit und Stabilität der Weltwirtschaft soll gefördert werden – Alle Länder erhalten gemäß ihrer IWF-Quote einen Anteil – Im Kampf gegen die Pandemie sollen wohlhabende Länder freiwllig SZR an ärmere Länder weitergeben – Unterstützung des Treuhandfonds für Armutsbekämpfung und Wachstum (PRGT) des IWF durch reiche Länder – PRGT-Darlehen sind derzeit zinsfrei – Neue Möglichkeit eines „Resilience and Sustainability Trust“ in Erwägung – DJN, 3.8.2021

Der Internationale Währungsfonds (IWF) wird am 23. August 456 Milliarden Sonderziehungsrechte (SZR) zuteilen, um die von der Corona-Pandemie getroffene Weltwirtschaft besser mit Liquidität zu versorgen. Das hat der Gouverneursrat des IWF am Montagabend (Ortszeit) in Washington beschlossen.

„Die SZR-Zuteilung wird allen Mitgliedern zugutekommen, den langfristigen globalen Bedarf an Reserven decken, Vertrauen schaffen und die Widerstandsfähigkeit und Stabilität der Weltwirtschaft fördern. Sie wird insbesondere unseren schwächsten Ländern helfen, die mit den Auswirkungen der Covid-19-Krise zu kämpfen haben“, erklärte die Geschäftsführende Direktorin des IWF, Kristalina Georgieva.

SZR sind eine vom IWF emittierte Reservewährung, die von den Mitgliedstaaten frei verwendet werden kann. Der zugeteilte Betrag entspricht 650 Milliarden US-Dollar. Alle Länder erhalten ihren Anteil an den SZR entsprechend ihrer IWF-Quote. Etwa 275 Milliarden US-Dollar der neuen Zuteilung gehen an Schwellen- und Entwicklungsländer, einschließlich einkommensschwacher Länder.

„Wir werden auch weiterhin aktiv mit unseren Mitgliedern zusammenarbeiten, um praktikable Wege für die freiwillige Weiterleitung von SZR von wohlhabenderen an ärmere und anfälligere Mitgliedsländer zu finden, um deren Erholung von der Pandemie zu unterstützen und ein widerstandsfähiges und nachhaltiges Wachstum zu erreichen“, erklärte Georgieva.

Eine wichtige Möglichkeit besteht laut IWF darin, dass Mitglieder, die über eine starke Auslandsposition verfügen, freiwillig einen Teil ihrer SZR für die Ausweitung der Kreditvergabe an einkommensschwache Länder über den Treuhandfonds für Armutsbekämpfung und Wachstum (PRGT) des IWF bereitstellen.

Die Unterstützung durch den PRGT ist derzeit zinsfrei. Der IWF prüft nach eigenen Angaben auch andere Wege, um ärmere und anfälligere Ländern bei der Erholung zu unterstützen. Ein neuer „Resilience and Sustainability Trust“ könnte in Betracht gezogen werden, um mittelfristig ein widerstandsfähigeres und nachhaltigeres Wachstum zu ermöglichen.

QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-08/53576993-iwf-teilt-sonderziehungsrechte-fuer-650-mrd-us-dollar-zu-015.htm

Julie Steinberg: Fintechs stärker wie Banken regulieren – BIZ-Papier – DJN, 1.8.2021

Die Rufe nach einer strengeren Regulierung großer Technologieunternehmen, die in den Bereich der Finanzdienstleistungen vordringen, werden immer lauter. In einem von der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) veröffentlichten Papier heißt es, dass Technologieunternehmen, die eine wichtige Rolle im Zahlungsverkehr und in anderen Bereichen des Finanzsektors spielten, einer strengeren aufsichtsrechtlichen Prüfung unterzogen werden sollten, die über die traditionellen Marktrisiken hinausgeht.

Banken und Versicherer können nach den geltenden Regeln als systemrelevant eingestuft werden. Doch die Vorschriften in den meisten Ländern berücksichtigen nicht „die potenziellen und möglicherweise globalen systemischen Auswirkungen von Big-Tech-Aktivitäten und mögliche Spillover-Effekte für den Finanzsektor“, heißt es in dem Bericht. Die Zentralbanken sollten die Notwendigkeit „spezifischer Schutzmaßnahmen“ für Big-Tech-Unternehmen untersuchen, so das Papier.

Finanztechnologieunternehmen haben in den vergangenen Jahren einen enormen Aufschwung genommen und sind zu wichtigen Akteuren in Bereichen geworden, die traditionell von Banken wahrgenommen werden, darunter die Abwicklung von Zahlungen über das Finanzsystem und die Bereitstellung von Krediten für Verbraucher und Unternehmen.

Das Zahlungsunternehmen Square Inc kündigte am Sonntag seine bisher größte Übernahme an: Es will für rund 29 Milliarden Dollar Afterpay Ltd. übernehmen. Welchen Wert Investoren solchen Unternehmen beimessen, zeigt, dass Paypal mit rund 325 Milliarden Dollar einen fast so großen Marktwert wie die Bank of America Corp hat, die zweitgrößte Bank der USA nach Vermögenswerten.

Fintechs ziehen damit auch die Aufmerksamkeit der nationalen Behörden auf sich, die damit beschäftigt sind, die regulatorischen Rahmenbedingungen in Echtzeit neu zu gestalten. So wurde der Börsengang des chinesischen Finanztechnologiekonzerns Ant Group Co. im vergangenen November von Peking untersagt.

Abgesehen von den finanziellen Risiken und dem Verbraucherschutz wirft die Präsenz von Big-Tech-Unternehmen im Finanzdienstleistungsbereich Fragen zur Datenverwaltung und zu kartellrechtlichen Angelegenheiten auf, so das Papier, was zu einem „systemischen Fußabdruck im Finanzsystem“ führen könnte.

Die aktuellen Regeln, die zur Bewältigung von Problemen wie Kredit- und Liquiditätsrisiken gelten, könnten bei der Regulierung von Fintechs zu kurz greifen, so die Organisation, die die Notwendigkeit einer engeren Zusammenarbeit der Zentralbanken mit den Behörden für Wettbewerb und Datenschutz hervorhebt.

Die BIZ, die oft als die Zentralbank der Zentralbanken bezeichnet wird, koordiniert die Entwicklung einheitlicher Finanzvorschriften auf der ganzen Welt. Obwohl sie keine direkte Befugnis hat, Vorschriften zu erlassen, gilt die BIZ als einflussreicher Schiedsrichter in Fragen der Finanzregulierung auf globaler Ebene. Das am Montag veröffentlichte Papier wurde von BIZ-Mitarbeitern verfasst, stellt aber keine spezifische politische Position der Organisation dar.

Die Präsidentin der Federal Reserve Bank of Cleveland, Loretta Mester, sagte im vergangenen November in einer Rede, dass der Aufstieg der Fintechs die Regulierungsbehörden dazu zwingen werde, „eine ganzheitlichere Mischung aus Finanzregulierung, Kartellpolitik und Datenschutzregulierung“ anzustreben.

QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-08/53569399-fintechs-staerker-wie-banken-regulieren-biz-papier-015.htm

Andreas Kißler (WSJ): DIW: Protektionistische US-Handelspolitik schadet Wirtschaft weltweit – DJN, 4.8.2021

GRAPHIK: https://www.diw.de/html/wb/21-31/article1/image/figure1-single.png

Die protektionistische Handelspolitik der USA hat nach einer Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) nicht nur der US-Wirtschaft, sondern fast allen Handelspartnern geschadet. Demnach haben die Finanzmärkte auf Zollerhöhungen und andere restriktive Maßnahmen der Trump-Administration bis zu 100 Handelstage, also rund fünf Monate lang, signifikant negativ reagiert. Das DIW betonte, erst Ende Juli habe US-Präsident Joe Biden eine Verschärfung der „Buy America“-Politik angekündigt und führe damit die protektionistische Handelspolitik seines Amtsvorgängers Donald Trump fort.

Für die Studie haben die DIW-Ökonomen Lukas Boer, Lukas Menkhoff und Malte Rieth die einzelnen US-handelspolitischen Ankündigungen und Umsetzungen von 2017 bis 2020 identifiziert und in Beziehung zu den Entwicklungen der Finanzmärkte gesetzt. „An den Reaktionen der Finanzmärkte lässt sich die Erwartung der Marktteilnehmer auch auf längere Sicht ablesen“, erklärte Rieth. „Nach neuen handelspolitischen Ankündigungen der US-Regierung gaben die Aktien- und Anleihemärkte deutlich nach.“ Nur der Dollar werte als sicherer Hafen auf, was aber dem US-Export nicht förderlich sei.

Vor allem in China engagierte US-Firmen haben die Restriktionen beeinträchtigt, zeigt laut den Angaben ein speziell für diese Auswertung zusammengestellter Index. Ihre Aktienkurse gaben nach neuen Ankündigungen von Zollerhöhungen im Schnitt um 1 Prozent nach. Nur wenige US-Branchen wie die exportunabhängigen Versorger oder Immobilienunternehmen ließ die protektionistische Handelspolitik demnach weitestgehend unbeeindruckt, die übrigen neun US-Branchen mussten aber nach neuen Maßnahmen signifikante Einbußen hinnehmen, insbesondere der Technologiesektor und die Industrie.

GRAPHIK: https://www.diw.de/sixcms/media.php/37/thumbnails/WB31-2021-US-Handelspolitik-Infografik.png.592363.png

Chinas Vergeltungsmaßnahmen wirkten noch einmal zusätzlich negativ, die US-Realwirtschaft sei somit doppelt getroffen. Die Restriktionen schadeten nicht nur der US-Wirtschaft: Die Maßnahmen gegen China hätten darüber hinaus auch die Aktienleitindizes sehr vieler US-Handelspartner belastet, vor allem in Lateinamerika und Europa. „Da nur wenige Unternehmen und Länder vom US-Protektionismus profitiert haben, liegt die Rationalität dieser Politik offensichtlich nicht in ökonomischen Gewinnen“, konstatierte Menkhoff. Mit der jüngst verschärften „Buy America“-Strategie scheine Biden vor allem innenpolitisch beruhigen zu wollen.

QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-08/53590708-diw-protektionistische-us-handelspolitik-schadet-wirtschaft-weltweit-015.htm

SIEHE DAZU:

=> Protektionistische US-Handelspolitik schadet der Wirtschaft weltweit – Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung Berlin, 4.8.2021

QUELLE: https://www.diw.de/de/diw_01.c.822678.de/protektionistische_us-handelspolitik_schadet_der_wirtschaft_weltweit.html

=> Studie im DIW-Wochenbericht 31/2021

QUELLE (inkl. instruktiver Schaubilder: https://www.diw.de/de/diw_01.c.822699.de/publikationen/wochenberichte/2021_31_1/restriktive_us-handelspolitik_wirkt_signifikant_negativ_auf_finanzmaerkte.html

BÖRSE

SENTIX-Sentimente: Erstaunlich wenig Jubel, erstaunlich wenig Angst – Chinas Aktienmarkt angeschlagen – Feuer von der Zinsfront: US-Anleihen geraten bei Professionellen in Argwohn – DAX geniesst ungebrochenes Anlegervertrauen – Sentix, 8.8.2021

Der chinesische Aktienmarkt bleibt angeschlagen, den übrigen großen Aktienmärkten scheint dies bislang nichts anhaben zu können. Nun gibt es mit den Zinsen das nächste potentielle Störfeuer. Die Institutionellen nehmen von der Problematik stärkere Witterung auf, viel stärker als die Privatanleger. Der Insti-Bias zu Euro-Langfristanleihen fällt auf ein neues Verlaufstief. Im gleichen Zug stehen Edelmetalle mächtig unter Druck. Die Anleger-Reaktion ist von erstaunlicher Gelassenheit gekennzeichnet.

Weitere Ergebnisse: * Aktien: Erstaunlich wenig Jubel * Renten: Erstaunlich wenig Ängste * Edelmetalle: Erstaunlich wenig Ängste

Keine Jubelstimmung für US-Aktien trotz Indexanstieg, aber eine für den Frankfurter Aktienmarkt; dort herrscht übermäßiges Vertrauen in die (bisherige und künftige) Kursentwicklung.

Wird angesichts des starken US-Arbeitsmarktes die FED die Zinsen früher als erwartet erhöhen? Ein Schuß ins Knie US-amerikanischer Anleihen droht; davon wären dann auch deutsche Bundesanleihen negativ betroffen.

Edelmetalle im Abwärtstrend – trotz positivem Sentiment.

QUELLE (REGISTRIERPFLICHT): https://www.sentix.de/index.php/sentix-Weekly/ergebnisse-des-sentix-global-investor-survey-kw-32-2021.html

USA: Martin Lüscher: Anleger zeigen sich unbeeindruckt – Der Chart des Tages / Finanz & Wirtschaft, 5.8.2021

GRAPHIK: https://www.fuw.ch/wp-content/uploads/2021/08/20210803-beats-640×423.png

Erfolgreicher könnte die US-Berichtssaison kaum sein. Von mehr als der Hälfte der Unternehmen aus dem marktbreiten Aktienindex S&P 500, die bis vergangene Woche ihre Zahlen präsentiert hatten, übertrafen laut Factset 88% die Erwartungen beim Gewinn oder beim Umsatz – so viele wie seit der Finanzkrise nicht mehr.

So hoch wie seit der Finanzkrise nicht mehr ist auch das Gewinnwachstum von 85%. Vor dem Beginn der Berichtssaison wurde ein Wachstum von 63% erwartet. Ein Rekord, seit 2012 die Daten erhoben werden, ist zudem mit 78% der Anteil der Unternehmen, die laut der Grossbank JPMorgan ihre Prognose für das Gesamtjahr erhöht haben.

QUELLE (ZAHLPFLICHT): https://www.fuw.ch/article/der-chart-des-tages-2112/

USA – Sylvia Walter: Gefährlicher August – Der Chart des Tages / Finanz & Wirtschaft, 2.8.2021

GRAPHIK: https://www.fuw.ch/wp-content/uploads/2021/08/seasonality-aktien-640×330.png

Bis Ende Juli hat der S&P 500 in diesem Jahr bereits sechs Monate in Folge mit Kursgewinnen geglänzt. Das ist die längste Erfolgssträhne des US-Leitindex seit dem Jahr 2018.

Analysten beschäftigen sich immer wieder gerne damit, die Saisonalitäten von Aktienindizes aufzuspüren, indem sie deren Performance Monat für Monat über einen langen Zeithorizont ermitteln. Die Experten der Deutschen Bank haben sich die Jahre von 2010 bis 2020 vorgeknöpft, um die Spreu vom Weizen zu trennen.

Aufgrund der Untersuchungsergebnisse ist für Aktienanlagen im gerade angebrochenen Monat Vorsicht geboten. Der August weist die höchste Zahl mit negativer Monatsperformance aus – in sechs der elf analysierten Jahre schloss der S&P 500 mit Kursverlusten ab.

QUELLE (ZAHLPFLICHT): https://www.fuw.ch/article/der-chart-des-tages-2109/

ZENTRALBANKEN

– GROSSBRITANNIEN / BoE

Hans Bentzien: Bank of England lässt Geldpolitik unverändert – DJN, 5.8.2021

Die Bank of England (BoE) hat ihre Geldpolitik wie weithin erwartet unverändert gelassen. Wie die BoE nach der Sitzung ihres geldpolitischen Ausschusses mitteilte, bleiben der Leitzins auf seinem Rekordtief von 0,10 Prozent und das Zielvolumen der Anleihekäufe bei 895 Milliarden Pfund, wobei 875 Milliarden auf Gilts entfallen.

Die Zinsentscheidung fiel mit acht zu null Stimmen, die zu den Anleihekäufen mit 7 zu eins Stimmen. Michael Saunders votierte dafür, das Volumen der Gilts-Käufe auf 830 Milliarden Pfund zu reduzieren. An der Sitzung nahmen nur acht Mitglieder teil.

QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-08/53605309-bank-of-england-laesst-geldpolitik-unveraendert-015.htm

– EUROPÄISCHE UNION / EZB

EZB-Rat Kazaks gegen schnelle Entscheidung über Zukunft des Pepp-Programms – Warnung vor zu frühem Austritt aus PEPP – Mit Blick auf die Septembersitzung der EZB: steigende Infektionszahlen werden Entscheidung über PEPP wahrscheinlich beeinflussen – dpa-AFX, 4.8.2021

Das Ratsmitglied der Europäischen Zentralbank (EZB), Martins Kazaks, hat sich gegen eine schnelle Entscheidung über die Zukunft des Krisenprogramms Pepp zum Kauf von Anleihen ausgesprochen. Es sei noch zu früh für eine Entscheidung, ob und wie das Pepp-Programm verändert werden könne, sagte Kazaks am Mittwoch in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Bloomberg. Er verwies auf die wieder steigenden Infektionszahlen in der Corona-Krise. Es würden neue Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie drohen, die eine Gefahr für die konjunkturelle Erholung darstellen.

Es gebe derzeit keine Notwendigkeit für eine Entscheidung über den weiteren Verlauf des Pepp-Programms, sagte Kazaks, der auch der Notenbank von Lettland vorsteht. „Die Zukunft des Programms wird diskutiert werden, aber eine Entscheidung wäre derzeit verfrüht“, sagte der Notenbanker.

Am Markt wurde zuletzt eine Entscheidung zur weiteren Entwicklung des Pepp-Programms auf der Zinssitzung des EZB-Rates im September nicht ausgeschlossen. Auf der September-Sitzung werden neue Projektionen zur weiteren Entwicklung der Wirtschaft in der Eurozone vorliegen. Das Krisenprogramm Pepp zur Stützung der Wirtschaft im Kampf gegen die Folgen der Corona-Krise soll noch bis zum März 2022 laufen.

QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-08/53590732-ezb-rat-kazaks-gegen-schnelle-entscheidung-ueber-zukunft-des-pepp-programms-016.htm

– DEUTSCHLAND / DBB

Bundesbank-Präsident Weidmann warnt Finanzminister der Euro-Zone: bei steigender Inflation kann EZB nicht auf Finanzierungskosten der Staaten Rücksicht nehmen – Pandemie vorbei, PEPP vorbei – Nicht ewig: bei steigender Teuerung wird APP beendet werden . Weidmann: aktuell erscheint Inflation mit 3,8 Prozent nur vorübergehend überhöht, längerfristig ist aber mit Steigerung der Teuerung zu rechnen – DJN, 8.8.2021

Bundesbank-Präsident Jens Weidmann hat die Mitgliedstaaten des Euro-Raums davor gewarnt, bei der Finanzierung ihrer wachsenden Staatsschulden auf die Schützenhilfe der Europäischen Zentralbank zu setzen. „Die EZB ist nicht dazu da, sich um die Solvenzsicherung der Staaten zu kümmern“, sagte Weidmann in einem Welt am Sonntag-Interview. Sollten die Inflationsaussichten nachhaltig ansteigen, müsste die EZB die Geldpolitik straffen. „Wir können dann auf die Finanzierungskosten der Staaten keine Rücksicht nehmen“, so Weidmann.

Die aktuelle Inflationsrate von 3,8 Prozent in Deutschland sei derzeit durch vorübergehende Sonderfaktoren getrieben und werde sich anschließend wieder normalisieren, sagte der Bundesbankchef weiter. Langfristig rechnet er allerdings damit, dass sich der Preisauftrieb im gesamten Euro-Raum beschleunigt. „Ich halte auch höhere Inflationsraten nicht für ausgeschlossen“, sagte er und betonte: „Ich werde jedenfalls darauf drängen, auch das Risiko einer zu hohen Inflationsrate genau im Blick zu behalten und nicht nur auf das Risiko einer zu niedrigen Inflationsrate zu schauen.“

Nach der Sommerpause soll im EZB-Rat über die Modalitäten der Anleihekaufprogramme diskutiert werden. Weidmann machte deutlich, wo er die Grenzen dieser monetären Hilfen sieht: „Das Notfall-Kaufprogramm PEPP muss beendet werden, wenn die Krise zu Ende ist. Das erste P steht schließlich für pandemisch und nicht für permanent“, sagte er. „Das ist eine Frage der Glaubwürdigkeit.“ Auch das Kaufprogramm APP könne nicht unendlich fortgeführt werden. „Auch das werden wir einstellen, sobald es der Preisausblick hergibt“, sagte Weidmann.

QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-08/53624215-bundesbank-praesident-weidmann-warnt-finanzminister-der-euro-zone-015.htm

Hans Bentzien: Bundesbank veröffentlicht Target2-Monatsdurchschnittswerte – DJN, 6.8.2021

Die Deutsche Bundesbank veröffentlicht ab August 2021 zusätzlich zu den Monatsendwerten auch die Monatsdurchschnittswerte des deutschen Saldos des Großbetragzahlungssystems Target2 auf ihrer Website. Das ermöglicht eine genauere Einschätzung der Saldoentwicklung. Bislang werden von der Bundesbank lediglich Monatsendwerte ausgewiesen. Die Monatsendwerte und insbesondere die Quartals- und Jahresendwerte seien häufig von Stichtagseffekten beeinflusst, die mit stärkeren Ausschlägen verbunden sein könnten, teilte die Bundesbank mit.

Darin schlügen sich oft Verlagerungen von Einlagen nieder, die Anleger und Kreditinstitute mit Blick auf Bilanzstichtage aus Portfolio- und Liquiditätsüberlegungen vornehmen. Nicht selten komme es dabei kurzfristig zu größeren grenzüberschreitenden Liquiditätsströmen. Eine Darstellung des Target2-Saldos anhand von Monatsdurchschnittswerten glättet laut Bundesbank solche Stichtagseffekte, so dass der von längerfristigen Faktoren bestimmte Trend der Saldoentwicklung besser erkennbar wird.

Die Nettoforderungen bzw. -verbindlichkeiten der nationalen Zentralbanken des Eurosystems bestehen gegenüber der Europäischen Zentralbank (EZB).

QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-08/53618513-bundesbank-veroeffentlicht-target2-monatsdurchschnittswerte-015.htm

– ÖSTERREICH / OeNB

Österreichische Banken mit solidem Ergebnis beim europäischen Stresstest – Kapitalaufbau der letzten Jahre zeigte Wirkung und erhöhte die Krisenresistenz des Bankensektors – Österreichische Banken: gestresste Kapitalquoten im europäischen Mittelfeld – Härteres Stress-Szenario spiegelt Unsicherheit in der Pandemie wider – Stresstestergebnisse liefern wertvollen Input für die laufende Aufsichtstätigkeit – OeNB, 30.7.2021

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) und die Europäischen Zentralbank (EZB), in Kooperation mit der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) und der Finanzmarktaufsicht (FMA) sowie den anderen nationalen Aufsichtsbehörden, haben 89 europäische Banken einem Stresstest unterzogen. Die heute veröffentlichten Ergebnisse bescheinigen dem europäischen Bankensektor eine gute Krisenresistenz. Durch Reduktion von Problemkrediten und Kostenreduktionen konnte ein deutlich härteres Szenario als beim Stresstest 2018 bewältigt werden.

*** Österreichische Banken: gestresste Kapitalquoten im europäischen Mittelfeld ***

Auch die sechs österreichischen Banken, die am Stresstest teilgenommen haben, zeigten sich widerstandsfähig, insgesamt landeten sie im europäischen Mittelfeld. Die Performance der einzelnen Banken ist dabei durchaus heterogen, was auch an ihren unterschiedlichen Geschäftsmodellen liegt. Nicht zuletzt aufgrund der staatlichen Maßnahmen zur Unterstützung der Wirtschaft sind die Aktivitäten der Banken in einigen Ländern (u. a. auch in Österreich) weniger stark betroffen als in anderen. Zusammen mit der Ausgangskapitalisierung, mit der die Banken in den Stresstest starten, ist dies ein wesentlicher Treiber der Ergebnisse. Alle österreichischen Banken erfüllen auch nach Anwendung des harten Stress-Szenarios die gesetzlichen Kapitalanforderungen.

„Die Pandemie hat gezeigt, dass der von der Aufsicht vorgezeichnete Weg zur Verbesserung der Kapitalbasis der österreichischen Banken ein richtiger war. Somit sind sie in der Lage, der Wirtschaft auch in schwierigen Zeiten als verlässlicher Partner zur Verfügung zu stehen. Um auch für künftige Krisen gewappnet zu sein, muss dieser Weg fortgesetzt werden“, sagte FMA-Vorstandsmitglied Helmut Ettl anlässlich der Veröffentlichung der Ergebnisse.

„Das Ergebnis entspricht unseren Erwartungen, es ist aber auch kein Grund zum Feiern“, ergänzte OeNB-Vize-Gouverneur Gottfried Haber. „Die Banken müssen weiter an ihrer Kosteneffizienz arbeiten, die Profitabilität verbessern und bei Gewinnausschüttungen Zurückhaltung üben, um Kapital aufzubauen“, so Haber weiter.

*** Härteres Stress-Szenario spiegelt Unsicherheit in der Pandemie wider ***

Der Stresstest untersuchte die Auswirkungen eines hypothetischen dreijährigen Schocks auf die Bilanzen der Banken. Aufgrund der Prognoseunsicherheit durch die COVID-19-Pandemie wurde ein härteres Szenario als beim letzten europäischen Stresstest 2018 gewählt. Die Aufsicht unterstellte für den Stresstest eine länger andauernde Pandemie mit einem starken Wirtschaftseinbruch und höherer Arbeitslosigkeit. Negative Wechselkursentwicklungen, sinkende Immobilienpreise und steigende Kreditausfälle führen im Szenario zu Verlusten, die die Kapitalquoten der Banken schmelzen lässt.

*** Stresstestergebnisse liefern wertvollen Input für die laufende Aufsichtstätigkeit ***

Für die Bankenaufsicht liefert der Stresstest wichtige Ergebnisse. Es gibt jedoch keine definierte Schwelle, ab der eine Bank als „durchgefallen“ gilt. Vielmehr werden aus dem gesamten Prozess qualitative und quantitative Erkenntnisse gewonnen, die in die Beurteilung der Banken einfließen und zur Bestimmung von Kapitalsicherheitspuffern verwendet werden. Je nach Risikoprofil der einzelnen Bank können diese höher oder niedriger ausfallen.

*** Hintergrundinformation ***

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) führt gemeinsam mit dem Europäischen Rat für Systemrisiken (ESRB), der Europäischen Zentralbank (EZB) und den nationalen Behörden alle zwei Jahre einen EU-weiten Stresstest für größere Banken durch. Der letzte derartige Stresstest fand 2018 statt, der ursprünglich für 2020 geplante wurde aufgrund der Pandemiesituation auf 2021 verschoben. In den Stresstest einbezogen waren 89 Banken aus dem Euroraum, die zusammen etwa 75 % der Total Assets des Sektors ausmachen. Für 38 Banken (aus Österreich: Erste Group Bank und Raiffeisen Bank International) läuft der Stresstest unter der Führung der EBA ab. Bei den restlichen Banken (aus Österreich: Bawag, Raiffeisenlandesbank Oberösterreich, Volksbanken und Sberbank) ist die EZB im Lead. Die Ergebnisse aller Banken werden veröffentlicht. Für die erste Gruppe veröffentlicht die EZB detaillierte Ergebnisse auf ihrer Website. Für die zweite Gruppe (mit tendenziell etwas kleineren Banken) veröffentlicht die EZB wichtige Kennzahlen und beschränkt sich, was die Auswirkung auf die Kapitalquote betrifft, auf Größenordnungen.

Parallel führen auch OeNB und FMA einen Stresstest für jene österreichischen Banken durch, die nicht vom EU-weiten Stresstest erfasst sind. Aggregierte Ergebnisse werden von der OeNB Ende November im Financial Stability Report veröffentlicht.

QUELLE: https://www.oenb.at/Presse/20210730.html

USA

Defizit in der US-Handelsbilanz gestiegen – DJN/dpa-AFX, 5.8.2021

Das Defizit in der Handelsbilanz der USA ist im Juni geringer als erwartet gestiegen. Es betrug nach vorläufigen Berechnungen 75,75 Milliarden Dollar nach revidiert 70,99 (vorläufig: 71,24) Milliarden im Vormonat. Volkswirte hatten mit einem Passivsaldo von 74,20 Milliarden Dollar gerechnet. Analysten hatten im Schnitt lediglich mit einem Defizit von 74,2 Milliarden Dollar gerechnet.

Ausschlaggebend für die Entwicklung war, dass die Importe stärker stiegen als die Exporte. Die Einfuhren legten um 2,1 Prozent zum Vormonat zu, während die Ausfuhren um 0,6 Prozent stiegen.

Die Exporte stiegen zum Vormonat um 0,6 Prozent auf 207,67 Milliarden Dollar, während die Einfuhren 283,421 Milliarden Dollar erreichten, ein Plus zum Vormonat von 2,1 Prozent.

Das Handelsdefizit der USA ist chronisch. Die Importe sind anhaltend höher als die Exporte. Die Vereinigten Staaten sind ein typisches Nettoimportland. Sie finanzieren das Defizit durch Auslandskredite. Die Kapitalmärkte der USA sind attraktiv, auch weil die Vereinigten Staaten mit dem Dollar über die Weltleitwährung verfügen. Die größten ausländischen Kreditgeber der USA sind China und Japan. Sie halten die größten Bestände an US-Staatsanleihen – abgesehen von der amerikanischen Notenbank Fed

QUELLEN:

https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-08/53606493-defizit-in-der-us-handelsbilanz-gestiegen-015.htm

https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-08/53606344-usa-handelsbilanzdefizit-steigt-staerker-als-erwartet-016.htm

EIA meldet gestiegene US-Rohöllagerbestände – DJN, 4.8.2021

Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 30. Juli ausgeweitet. Sie stiegen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 3,637 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten einen Rückgang um 2,7 Millionen Barrel vorhergesagt. In der Vorwoche hatten sich die Lagerbestände um 4,089 Millionen Barrel reduziert. Bei den bereits am Vortag veröffentlichten Daten des privaten American Petroleum Institute (API) war mit 0,879 Millionen Barrel eine Abnahme registriert worden.

Die Benzinbestände nahmen nach EIA-Angaben um 5,291 Millionen Barrel ab. Analysten hatten ein Minus von 1,6 Millionen Barrel erwartet, nachdem die Vorräte in der vorangegangenen Woche um 2,253 Millionen gesunken waren. Die API-Daten hatten einen Rückgang von 5,8 Millionen Barrel angezeigt. Die Ölproduktion in den USA blieb in der Woche mit 11,2 Millionen Barrel pro Tag auf dem Niveau der Vorwoche. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum ergab sich ein Zuwachs von 0,2 Millionen Barrel.

QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-08/53595913-us-rohoellagerbestaende-gestiegen-015.htm

SIEHE DAZU: http://www.eia.gov/petroleum/supply/weekly/

API-Daten zeigen Rückgang der US-Rohöllagerbestände – DJN, 4.8.2021

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 0,9 Millionen Barrel zurückgegangen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war ein Minus von 4,7 Millionen Barrel berichtet worden. Die Benzinbestände verringerten sich um 5,8 Millionen Barrel nach minus 6,2 Millionen eine Woche zuvor. Für die offiziellen Daten der staatlichen Energy Information Administration (EIA), die am Mittwoch veröffentlicht werden, erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Abnahme von 2,7 Millionen und bei Benzin ein Minus von 1,6 Millionen Barrel.

QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-08/53588005-api-daten-zeigen-rueckgang-der-us-rohoellagerbestaende-015.htm

Ölpreise geraten unter Druck – Ausbreitung der Delta-Variante belastet – dpa-AFX, 3.8.2021

Die Ölpreise sind am Dienstag erneut unter Druck geraten. Sie knüpften so an ihre Vortagesverluste an. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 72,37 US-Dollar. Das waren 53 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 80 Cent auf 70,46 Dollar.

Bereits am Montag hatten enttäuschende Konjunkturdaten aus führenden Volkswirtschaften der Welt die Ölpreise auf Talfahrt geschickt. Es waren die stärksten Tagesverluste seit zwei Wochen. In den USA und in China waren Indikatoren für die Stimmung der Einkaufsmanager in der Industrie jeweils gesunken. Das schürte am Ölmarkt die Sorge vor einer schwächeren Nachfrage.

Vor allem aber bleibt die Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus eine Belastung. In China haben die jüngsten Ausbrüche die Hälfte der 32 Provinzen getroffen. So wurde erneut der Flugverkehr beschränkt. Einschränkungen der Mobilität dämpfen auch die Nachfrage nach Rohöl. Zuletzt hatte beispielsweise die australische Fluggesellschaft Qantas auf Corona-Maßnahmen reagiert und 2500 Mitarbeiter vorübergehend freigestellt.

QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-08/53584085-oelpreise-geraten-unter-druck-ausbreitung-der-delta-variante-belastet-016.htm

Murat Sahin u.a.: ISM-Index für US-Industrie fällt im Juli – DJN/dpa-AFX, 2.8.2021

Die Aktivität in der US-Industrie hat sich im Juli verlangsamt. Der vom Institute for Supply Management (ISM) berechnete Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes ermäßigte sich auf 59,5 (Vormonat: 60,6). Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Rückgang auf 60,8 prognostiziert.

Das Stimmungsbarometer liegt damit über der Marke von 50 Zählern, ab der es ein Wachstum der US-Dienstleistungsbranche signalisiert.

Unter den stark beachteten Unterindizes fiel der für Neuaufträge auf 64,9 (Vormonat: 66,0), jener für die Beschäftigung legte zu auf 52,9 (Vormonat: 49,9).

Der Index für die Produktion gab nach auf 58,4 (Vormonat: 60,8), während der Subindex der Preise einen Rückgang auf 85,7 (Vormonat: 92,1) auswies.

Deutlich gesunken ist der Indikator für die erhaltenen Preise, der sich allerdings immer noch auf einem hohen Niveau befindet. Gegen den Trend verbessert hat sich der Beschäftigungsindikator.

QUELLEN:

https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-08/53571964-ism-index-fuer-us-industrie-faellt-im-juli-015.htm

https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-08/53571589-usa-industriestimmung-truebt-sich-ueberraschend-ein-016.htm

USA: Industrie erhält im Juni mehr Aufträge als erwartet – dpa-AFX, 3.8.2021

Die US-Industrieunternehmen haben im Juni mehr Aufträge erhalten als erwartet. Die Bestellungen seien um 1,5 Prozent zum Vormonat gestiegen, teilte das Handelsministerium am Dienstag in Washington mit. Analysten hatten lediglich mit einem Zuwachs um 1,0 Prozent gerechnet. Im Mai waren die Aufträge um revidiert 2,3 Prozent (zunächst 1,7 Prozent) gestiegen. Ohne Transportgüter wie Flugzeuge stiegen die Aufträge im Juni um 1,4 Prozent.

Die Auftragseingänge für langlebige Güter stiegen im Juni laut einer zweiten Schätzung etwas stärker als zunächst ermittelt. Sie legten um 0,9 Prozent zum Vormonat zu. In einer ersten Schätzung war noch eine Anstieg von 0,8 Prozent ermittelt worden. Ohne Transportgüter stiegen die Aufträge für langlebige Güter um 0,5 Prozent. Hier war zunächst ein Anstieg um 0,3 Prozent ermittelt worden.

QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-08/53583182-usa-industrie-erhaelt-mehr-auftraege-als-erwartet-016.htm

USA: Bauausgaben steigen im Juni weniger als erwartet – dpa-AFX, 2.8.2021

In den USA sind die Bauausgaben im Juni weniger als erwartet gestiegen. Gegenüber dem Vormonat legten sie um 0,1 Prozent zu, wie das US-Handelsministerium am Montag in Washington mitteilte. Analysten hatten mit einem Zuwachs um 0,4 Prozent gerechnet.

Allerdings ist der Rückgang im Vormonat nicht ganz so stark wie erwartet ausgefallen. Demnach sind die Bauinvestitionen im Mai nur um 0,2 Prozent gefallen, nachdem zuvor ein Rückgang um 0,3 Prozent gemeldet worden war.

In der ersten Welle der Corona-Pandemie waren die Ausgaben kurzzeitig deutlich zurückgegangen. Der Rückgang ist aber inzwischen aufgeholt. Die Bauwirtschaft erholte sich seit Mitte des vergangenen Jahres von der Corona-Krise. Zuletzt leidet die Branche jedoch unter Materialengpässen und Preissteigerungen für Baustoffe.

QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-08/53571716-usa-bauausgaben-steigen-weniger-als-erwartet-016.htm

Hans Bentzien: ISM-Index Dienstleistungen im Juli deutlich höher als erwartet – DJN, 4.8.2021

Das Wachstum im Dienstleistungssektor der USA ist im Juli deutlich höher als erwartet gewesen, wobei auch die Beschäftigung deutlicher als zuvor zunahm. Der von Institute für Supply Management (ISM) erhobene Einkaufsmanagerindex stieg auf 64,1 (Juni: 60,1) Punkte, während Volkswirte einen Anstieg auf nur 60,5 Punkte prognostiziert hatten. Der Aktivitätsindex legte auf 67,0 (60,4) zu, der Index der Auftragseingänge auf 63,7 (62,1) und der Beschäftigungsindex auf 53,8 (49,3) Punkte. Der Preisindex kletterte auf 82,3 (79,5) Punkte.

Der von IHS Markit kurz zuvor veröffentlichte Einkaufsmanagerindex hatte dagegen eine Wachstumsverringerung angezeigt. Zudem hatte ADP hatte einen unerwartet schwachen Anstieg der Beschäftigung im privaten Sektor gemeldet.

QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-08/53595040-ism-index-dienstleistungen-im-juli-deutlich-hoeher-als-erwartet-015.htm

Markit: US-Dienstleister wachsen im Juli schwächer – DJN, 4.8.2021

Die Geschäftsaktivität in der US-Dienstleistungsbranche ist im Juli schwächer als im Vormonat gewachsen. Der von IHS Markit für den Sektor ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) sank auf 59,9 von 64,6 Punkten. Volkswirte hatten einen Stand von 59,8 vorhergesagt. Vorläufig war für Juli ein Wert von 59,8 ermittelt worden. Insgesamt hat sich auch das Wachstum der US-Wirtschaft im Juli verlangsamt. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft – Industrie und Dienstleister zusammen – fiel auf 59,9 von 63,7 Punkten im Vormonat. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter eine Schrumpfung.

„Das Tempo des US-Wirtschaftswachstums hat sich im Juli abgekühlt, es bleibt aber nach den endgültigen PMI-Daten beeindruckend stark und deutet darauf hin, dass das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im dritten Quartal wieder kräftig steigen wird“, erklärte IHS-Markit-Chefökonom Chris Williamson. Die Umfrage zeige allerdings erneut, dass die Kapazitäten durch einen Mangel an Rohstoffen und Arbeitskräften eingeschränkt werde, so dass der Inflationsdruck auch in den kommenden Monaten anhalten werde.

QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-08/53594891-markit-us-dienstleister-wachsen-im-juli-schwaecher-015.htm

SIEHE DAZU: https://www.markiteconomics.com/Public/Release/PressReleases?language=en

USA: Ein-Personen-Firmen leiden unter Corona – 81 Prozent hatten 2020 laut aktueller FED-Untersuchung wegen Pandemie finanzielle Probleme – Pressetext, 4.8.2021

Ein-Personen-Firmen in den USA haben unter den Folgen der Corona-Pandemie am stärksten gelitten. 76 Prozent beklagen einen Umsatzrückgang im vergangenen Jahr, wie eine Umfrage der regionalen Federal-Reserve-Banken (FED), Ableger der US-Notenbank http://federalreserve.gov , zeigt. Nur 13 Prozent verzeichneten ein Umsatzwachstum, so die Cleveland Fed, die die Umfrage geleitet hat. Das Ergebnis zeige, dass die kleinsten Unternehmen stärker gelitten haben als große Unternehmen.

*** Hilfsfonds sehr gefragt ***

32 Prozent der Befragten bezeichneten ihre wirtschaftliche Situation als schlecht. Sogar 81 Prozent kämpften 2020 mit finanziellen Problemen. Verglichen mit größeren Unternehmen wandten sich die Inhaber der Ein-Personen-Betriebe häufiger an Hilfsfonds, um Überbrückungsgelder zu bekommen.

Trotz steigender Inflationsraten in den USA und einem deutlichen Aufschwung der Wirtschaft belässt die FED die Anleihekäufe im Rahmen des Hilfsprogramms PEPP auf hohem Niveau, schreibt das „Handelsblatt“. Doch Notenbankchef Jerome Powell hat diese Woche signalisiert, dass die FED künftig bei den Anleihekäufen auf die Bremse treten könnte.

*** FED: Weniger Anleihekäufe ***

Die Anleihekäufe über 120 Mrd. Dollar pro Monat sollten so lange beibehalten werden, bis „erhebliche Fortschritte“ bei Preisstabilität und Arbeitslosigkeit erreicht seien. Dieses Ziel sei zwar in greifbare Nähe gerückt, betont die FED, jedoch noch nicht erreicht. In den kommenden Sitzungen würden Powell und Kollegen den Fortschritt prüfen. Der starke Anstieg der Inflation ist laut dem Notenbankchef ein vorübergehendes Phänomen.

Ökonomen zeigen sich indes wenig überrascht über die FED-Politik. „Die US-Notenbanker haben heute keine wesentlichen neuen geldpolitischen Pflöcke eingerammt, aber sie signalisieren, dass ein Zurückfahren des Anleihekaufprogramms langsam, aber sicher näher rückt“, unterstreicht Elmar Völker von der Landesbank Baden-Württemberg http://lbbw.de .

QUELLE: https://www.pressetext.com/news/20210804003

USA: Kreditvergabe an Verbraucher steigt stärker als erwartet – dpa-AFX, 6.8.2021

In den USA sind die Verbraucherkredite im Juni stärker gestiegen als erwartet. Im Vergleich zum Vormonat habe die Kreditvergabe um 37,69 Milliarden US-Dollar zugelegt, teilte die US-Notenbank Fed am Freitag in Washington mit. Volkswirte hatten im Mittel einen Anstieg um 23,00 Milliarden Dollar erwartet. Im Mai hatte die Kreditvergabe um revidierte 36,69 Milliarden Dollar (zuvor: 35,28) zugelegt.

USA: Stundenlöhne steigen stärker als erwartet – dpa-AFX, 6.8.2021

In den USA sind die Löhne im Juli erneut gestiegen. Die durchschnittlichen Stundenlöhne seien gegenüber dem Vormonat um 0,4 Prozent geklettert, teilte das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mit. Analysten hatten nur einen Lohnzuwachs um 0,3 Prozent erwartet.

Wie das Ministerium weiter mitteilte, war der Anstieg der Stundenlöhne im Juni stärker als bisher bekannt ausgefallen. Der Zuwachs wurde im Monatsvergleich von 0,3 Prozent auf 0,4 Prozent nach oben revidiert.

Gegenüber dem Vorjahresmonat erhöhten sich die Stundenlöhne weiter deutlich und legten im Juli um 4,0 Prozent zu.

QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-08/53618284-usa-stundenloehne-steigen-staerker-als-erwartet-016.htm

ADP: US-Privatsektor schafft im Juli weitaus weniger Stellen als erwartet – DJN, 4.8.2021

Die Zahl der Beschäftigten in der US-Privatwirtschaft hat im Juli weitaus weniger als erwartet zugenommen. Wie der Arbeitsmarkt-Dienstleister Automatic Data Processing Inc (ADP) berichtete, entstanden nur 330.000 zusätzliche Stellen. Analysten hatten ein Plus von 653.000 vorausgesagt. Im Juni waren nach endgültigen Zahlen 680.000 Arbeitsplätze hinzugekommen, und damit 12.000 weniger als ursprünglich gemeldet.

„Der Aufschwung auf dem Arbeitsmarkt verläuft weiterhin uneinheitlich, aber er hält an“, erklärte ADP-Chefvolkswirtin Nela Richardson. Das Beschäftigungswachstum habe sich gegenüber dem zweiten Quartal stark verlangsamt. Am schnellsten nehme die Beschäftigung weiterhin im Freizeitsektor und in der Gastronomie zu.

Der ADP-Bericht stützt sich auf rund 460.000 US-Unternehmen mit etwa 26 Millionen Beschäftigten und gilt als Indikator für den offiziellen Arbeitsmarktbericht, der am Freitag vorgelegt wird. Der ADP-Bericht umfasst nur die Beschäftigung in der Privatwirtschaft, während der offizielle Bericht auch den Staatsbereich einschließt.

Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen rechnen bisher damit, dass im Juli auf der Basis des offiziellen Jobreports 845.000 Arbeitsplätze außerhalb der Landwirtschaft dazugekommen sind. Die Arbeitslosenquote sehen sie bei 5,7 (zuvor: 5,9) Prozent.

QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-08/53593788-adp-us-privatsektor-schafft-weitaus-weniger-stellen-als-erwartet-015.htm

SIEHE DAZU: http://www.adpemploymentreport.com/

Hans Bentzien u.a.: US-Beschäftigtenzahl höher als erwartet – Arbeitslosigkeit sinkt – DJN/dpa-AFX, 6.8.2021

Die US-Wirtschaft hat im Juli mehr Arbeitsplätze geschaffen als erwartet. Die Lage am US-Arbeitsmarkt ist im Juli besser als erwartet gewesen. Die Stellenzahl stieg stärker als prognostiziert, zudem fielen der Rückgang der Arbeitslosigkeit und der Anstieg der Stundenlöhne unerwartet deutlich aus. Nach Mitteilung des Arbeitsministeriums erhöhte sich die Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft um 943.000. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen Zuwachs von 845.000 prognostiziert. Von dpa-AFX befragte Analysten hatten lediglich mit einem Zuwachs von im Schnitt 870 000 Stellen gerechnet.

Den für Juni ursprünglich gemeldeten Anstieg von 850.000 revidierten die Statistiker auf 938.000, für Mai wurde ein revidiertes Plus von 614.000 (vorläufig: 583.000) angegeben. Zusammengenommen war der Beschäftigungszuwachs damit um 19.000 höher als bisher angenommen.

Die Arbeitslosenquote sank auf 5,4 (Juni: 5,9) Prozent. Volkswirte hatten einen Rückgang auf 5,7 Prozent prognostiziert. Zugleich erhöhte sich die Erwerbsquote, der Anteil der Erwerbspersonen an der Gesamtheit der Bevölkerung im arbeitsfähigen Alter, auf 61,7 (61,6) Prozent.

Die Stundenlöhne stiegen gegenüber dem Vormonat um 0,36 Prozent bzw. 0,11 US-Dollar auf 30,54 Dollar. Ökonomen hatten ein Plus von nur 0,30 Prozent erwartet.

Zu Beginn der Corona-Krise war die Beschäftigung im Frühjahr 2020 mit Rekordtempo eingebrochen. Seitdem erholt sich der Arbeitsmarkt. Allerdings sind immer noch viele Millionen Amerikaner ohne Job.

QUELLEN:

https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-08/53618584-us-beschaeftigtenzahl-hoeher-als-erwartet-arbeitslosigkeit-sinkt-015.htm

https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-08/53618287-usa-beschaeftigung-steigt-staerker-als-erwartet-016.htm

USA: Arbeitslosenquote fällt im Juli auf tiefsten Stand seit März 2020 – dpa-AFX, 6.8.2021

In den USA ist die Arbeitslosigkeit im Juli überraschend stark gesunken und auf den tiefsten Stand seit der Anfangsphase der Corona-Krise gefallen. Die Arbeitslosenquote ging im Monatsvergleich um 0,5 Prozentpunkte auf 5,4 Prozent zurück, wie das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt nur mit einen Rückgang auf 5,7 Prozent gerechnet.

Damit erreichte die Arbeitslosenquote den tiefsten Stand seit März 2020. Damals wurden harte Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie eingeführt, und die Arbeitslosenquote war im April 2020 stark auf 14,8 Prozent angestiegen.

In der zweiten Jahreshälfte 2020 war die Quote dann wieder deutlich gesunken. Seit März stockte allerdings die Erholung am Arbeitsmarkt und die Arbeitslosenquote hielt sich in der Nähe der Marke von sechs Prozent.

QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-08/53618285-usa-arbeitslosenquote-faellt-auf-tiefsten-stand-seit-maerz-2020-016.htm

Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe wie erwartet leicht gesunken – DJN/dpa-AFX, 5.8.2021

Die Erholung des US-Arbeitsmarkts vom Corona-Einbruch hat sich mit moderatem Tempo fortgesetzt.Die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung hat in der Woche zum 31. Juli abgenommen. Im Vergleich zur Vorwoche fiel die Zahl der Anträge auf saisonbereinigter Basis um 14.000 auf 385.000, wie das US-Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Rückgang auf 385.000 vorhergesagt. Für die Vorwoche wurde der Wert leicht nach unten revidiert, auf 399.000 von ursprünglich 400.000.

Der gleitende Vierwochendurchschnitt verringerte sich gegenüber der Vorwoche um 250 auf 394.000. In der Woche zum 24. Juli erhielten 2,93 Millionen Personen Arbeitslosenunterstützung, 366.000 weniger als in der Vorwoche.

Tendenziell geht die Zahl der Erstanträge seit Beginn des Jahres zurück. Seit Anfang Juni ist die Erholung aber ins Stocken geraten, und mehrfach gab es in den vergangenen Wochen Rückschläge. Generell verbessert sich aber die Lage auf dem Arbeitsmarkt der größten Volkswirtschaft der Welt dank eines robusten Aufschwungs wegen enormer Staatshilfen und Lockerungen der Corona-Maßnahmen.

Die Hilfsanträge liegen trotz des Rückgangs über dem Niveau, das vor der Corona-Krise üblich war. In den Monaten vor der Pandemie wurden pro Woche nur gut 200 000 Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gestellt.

QUELLEN:

https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-08/53606481-erstantraege-auf-us-arbeitslosenhilfe-wie-erwartet-leicht-gesunken-015.htm

https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-08/53606345-usa-erstantraege-auf-arbeitslosenhilfe-sinken-leicht-016.htm

SIEHE DAZU: http://www.dol.gov/ui/data.pdf

CHINA

‚Caixin‘-Industriestimmung fällt auf tiefsten Stand seit Frühjahr 2020 – dpa-AFX, 2.8.2021

In China hat sich die Stimmung in kleineren und mittelgroßen Industriebetrieben erneut eingetrübt. Der vom Wirtschaftsmagazin „Caixin“ ermittelte Einkaufsmanagerindex fiel überraschend stark auf den tiefsten Stand seit Frühjahr 2020. Der „Caixin“-Index rutschte im Juli zum Vormonat um 1,0 Punkte auf 50,3 Punkte, wie das Magazin am Montag in Peking mitteilte. Von Bloomberg befragte Volkswirte hatten im Schnitt nur einen Rückgang auf 51,0 Zähler erwartet.

Der Indexwert erreichte damit den tiefsten Stand seit Mai 2020. Damals stand er bei 50,7 Zählern. Mit dem zweiten Rückgang in Folge steht der Stimmungsindikator für Juli nur noch knapp über der sogenannten „Expansionsschwelle“ von 50 Punkten. Werte über dieser Marke deuten auf eine Expansion der wirtschaftlichen Aktivitäten hin. Werte unter der Marke signalisieren eine Schrumpfung.

Bereits am Samstag hatte die Regierung in Peking ihren Stimmungsindikator für die großen und staatlich dominierten Industrieunternehmen veröffentlicht. Dieser ging um 0,5 Punkte auf 50,4 Zähler zurück. Er hielt sich damit ebenfalls nur noch knapp über der Expansionsschwelle.

Ökonomen der Commerzbank sehen in den jüngsten Stimmungsdaten einen Hinweis, dass die Konjunktur in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt an Fahrt verlieren dürfte. Sie befürchten in den kommenden Monaten weitere Abwärtsrisiken für Chinas Wirtschaft.

Nach einem starken Jahresauftakt hat das chinesische Wirtschaftswachstum im Frühjahr an Schwung verloren. In den Monaten April bis Juni wuchs die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt nur um 7,9 Prozent im Jahresvergleich, nachdem im ersten Quartal noch ein Rekordwachstum um 18,3 Prozent verzeichnet wurde. Ein starker Anstieg der Rohstoffpreise und ein Wiederaufflammen der Corona-Pandemie gelten als Ursachen für die sich abschwächende Konjunktur.

QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-08/53565707-china-caixin-industriestimmung-faellt-auf-tiefsten-stand-seit-fruehjahr-2020-016.htm

Stephanie Yang: China nimmt Händler von Auto-Chips ins Visier – Chinesische Händler von Auto-Chips als Preistreiber: Maßnahmen gegen das Horten und gegen Absprachen – DJN, 3.8.2021

Chinas oberste Marktaufsichtsbehörde will gegen Händler von Auto-Chips ermitteln. Diese würden verdächtigt, die Preise während der weltweiten Chip-Knappheit in die Höhe zu treiben, wie die staatliche Behörde für Marktregulierung mitteilte.

Die Behörde will die Marktüberwachung verstärken und gegen illegale Praktiken wie Horten, und Absprachen vorgehen. Die Regulierungsbehörde nannte keine Namen von Unternehmen, gegen die ermittelt wird.

Die Automobilhersteller gehörten zu den ersten und am stärksten von der anhaltenden Chip-Knappheit der letzten Monate betroffenen Unternehmen. Die steigende Nachfrage nach Halbleitern nach dem Ende der Sperrungen von Covid-19 in vielen Regionen fiel mit weit verbreiteten Unterbrechungen der Chip-Produktion zusammen. Unter anderem schlossen Ford, General Motors und die Volkswagen AG daraufhin einige Produktionslinien.

Der chinesische Automarkt wurde zwar weniger stark in Mitleidenschaft gezogen, aber die Verantwortlichen der chinesischen Automobilindustrie haben in letzter Zeit den Halbleitermangel für die rückläufigen Verkaufszahlen verantwortlich gemacht. Im Juni beendeten Chinas Autoverkäufe eine 11-monatige Wachstumsserie mit einem Rückgang von 5,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Halbleiter sind für die Stromversorgung verschiedener elektronischer Systeme in Autos unerlässlich.

Der weltweite Wettlauf um Chips im Automobilsektor und darüber hinaus hat zu Preissteigerungen und einem boomenden Geschäft für die Zwischenhändler geführt, die elektronische Komponenten vertreiben. Nach Ansicht verschiedener Experten, darunter Branchenverbände, Chip-Broker und Fälschungsforscher, hat dies auch ein ideales Umfeld für Betrug und bösartige Akteure geschaffen.

Die chinesischen Behörden haben versprochen, Halbleiter-Lieferketten aufzubauen, die weniger von Importen abhängig sind, und haben erklärt, dass sie mit Automobilherstellern und Chipherstellern zusammenarbeiten, um Angebot und Nachfrage aufeinander abzustimmen.

QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-08/53580497-china-nimmt-haendler-von-auto-chips-ins-visier-015.htm

GROSSBRITANNIEN

Großbritannien: Stimmung in der Industrie trübt sich wie erwartet ein – Solides Wachstum, aber Materialmangel und Mangerl an Arbeitskräften bremst – dpa-AFX, 2.8.2021

Die Industriestimmung in Großbritannien hat sich im Juli wie erwartet eingetrübt. Der Markit-Einkaufsmanagerindex fiel auf 60,4 Punkte nach 63,9 Zählern im Monat zuvor, wie das Forschungsunternehmen IHS Markit am Montag in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Damit wurde eine erste Erhebung wie von Analysten erwartet bestätigt.

Im Mai hatte der Stimmungsindikator noch ein Rekordhoch bei 65,6 Punkten erreicht. Seitdem ist er zwei Monate in Folge gesunken. Trotz des Dämpfers deutet der Indikator weiter auf Wachstum in der britischen Industrie hin. Der Indexwert liegt nach wie vor deutlich über der sogenannten Wachstumsschwelle von 50 Punkten.

IHS-Markit-Direktor Rob Dobson sieht das Ergebnis der Umfrage im Juli als Beleg für ein weiter solides Wachstum in der britischen Industrie. Allerdings werde auch deutlich, dass viele Unternehmen unter einer Materialknappheit und einem Mangel an Arbeitskräften leiden.

QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-08/53567407-grossbritannien-stimmung-in-der-industrie-truebt-sich-wie-erwartet-ein-016.htm

Großbritannien: Dienstleistungsstimmung trübt sich weniger ein als erwartet – Personalknappheit und Lieferengpässe behindern Unternehmen – dpa-AFX, 4.8.2021

Die Stimmung im Dienstleistungssektor in Großbritannien hat sich im Juli weniger stark eingetrübt als zunächst ermittelt. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex der Marktforscher von IHS Markit fiel um 2,8 Punkte auf 59,6 Punkte, wie Markit am Mittwoch in London mitteilte. In einer ersten Schätzung war noch ein Rückgang auf 57,8 Punkte ermittelt worden. Es wird weiterhin ein robustes Wirtschaftswachstum angezeigt, da der Indikator deutlich über der Expansionsschwelle von 50 Punkten liegt.

„Personalknappheit und Lieferengpässe schränkten die Kapazitäten der Unternehmen stark ein, was zu einem weiteren starken Anstieg der Arbeitsrückstände führte“, erklärte IHS Markit den Rückgang. So mussten sich viele Briten zwischenzeitlich in Quarantäne begeben, weil sie Kontrakt zu Infizierten hatten.

Angesichts der fehlenden Arbeitskräfte stieg auch der Lohndruck. Zudem habe die Erholung der Nachfrage ihren Höhepunkt überschritten, schreibt Markit. Allerdings helfe die vollständige Aufhebung der Corona-Beschränkungen dem Dienstleistungssektor.

Der Gesamtindikator für die britische Wirtschaft fiel im Juli von 62,2 Punkten auf 59,2 Punkte. Auch hier war in der ersten Schätzung ein stärkerer Rückgang auf 57,8 Punkte ermittelt worden. In der Industrie hatte sich die Stimmung im Juli wie erwartet eingetrübt.

QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-08/53591165-grossbritannien-dienstleistungsstimmung-truebt-sich-weniger-ein-als-erwartet-016.htm

EUROPÄISCHE UNION – EUROZONE

Alexander Kissler: Eine Umfrage in sechs europäischen Ländern zeigt: Die Unzufriedenheit mit der EU ist enorm – Deutsche und Polen sind sich oft fremd, nicht überall ist Klimaschutz das wichtigste Anliegen, Greta Thunberg spaltet, und das Judentum hat ein Imageproblem. Die Ergebnisse der ersten «Euroskopia»-Befragung überraschen an vielen Stellen – Deutsche sind in vielerlei Hinsicht EU-Skeptiker – In Polen findet eine nationale Migrationspolitik Zustimmung – Österreicher und Deutsche für einen stärkeren Grenzschutz – Kritische Einstellung gegenüber Islam und Judentum, Vorbehalte gegenüber dem Islam in Polen am grössten – Klimawandel und Rechtsextremismus treiben um, aber nicht allzu stark – Neue Zürcher Zeitung, 6.8.2021

Wenn die Europäische Union eine Wertegemeinschaft wäre, müssten ihre Bürger die mehr oder minder selben Werte teilen. Tun sie das? Oder ist bei den vielen Konfliktfeldern, aus denen die Europapolitik besteht, den meisten Menschen das nationale Hemd näher als der europäische Rock? Ein vorläufiges Licht in diese Frage bringt eine länderübergreifende Umfrage, zu der sich sechs Meinungsforschungsinstitute unter dem Namen «Euroskopia» zusammengeschlossen haben. Die Ergebnisse liegen der NZZ exklusiv in Deutschland vor. Besonders sticht aus den vielen Zahlen eine hervor: Nirgends ist die Überzeugung, die EU habe in der Corona-Krise beim Impfstoffmanagement versagt, so gross wie in der Bundesrepublik.