Views: 110

Die zurückliegende Woche war einmal mehr mit reichlichen Meldungen gesegnet – Lesestoff für eine ganze Woche sozusagen. Hier die geraffte Übersicht.

FÜR DEN EILIGEN LESER gibt es – wie letzte Woche ebenso – summa summarum nur zu vermerken, das es der Wirtschaft rund um den Erdball „supertoll“ geht: eine Erfolgsmeldung jagt die andere. Auch die Jagd an den Börsen geht weiter: höher, immer höher – the trend is your friend.

Dazu bekommt der brave Leser, die fleißige Leserin freihaus einen COMMENT:

Der Umwelt tut das forcierte Wirtschaftswachstum nicht gut: wir kurbeln mit Schulden den Konsum an, verschleudern dabei Ressourcen und heizen Mutter Erde ordentlich ein – auf die Dauer uns selbst.

Austerität? Welch‘ Schreckenswort! Nie und nimmer, da sei der Teufel vor. Hieß es. Heißt es. Das geht nun so seit Jahrzehnten – mit Keynes als Gewährsmann: kein Jahr ohne eine „alternativlose Staatsintervention“: der Staat als Investor muss dringend her, um dieses und jenes zu retten – und – pscht! nicht verraten! – um Wahlzuckerln zu finanzieren, wie gehofft wurde. Welch‘ trügerische Hoffnung.

BIP auf Pump hieß es letzte Woche hier in Frageform. Konsum auf Pump, Arbeitsplätze auf Pump, Klimawandel – jawohl: auch das auf Pump. Nun rächt sich – zumindest sehe ich das so – dieses Aufpumpen und Inflationieren des Konsums. So sozial war also die Idee mit dem Rezept des Vermögensverwalters und Börsenspekulanten Keynes vielleicht doch nicht.

Freundschaft? Solidarität? Humanität? Soziale Gerechtigkeit? Hehre Begriffe. Fürchterlich drohendes Ergebnis. Irgendwer schrieb da doch etwas vom Weg in die Knechtschaft, wenn auch in anderem, ähnlichem Kontext; die Zeit schritt voran. Auf dem Weg in die Knechtschaft befinden wir uns, so glaube ich, schon, der Digitalisierung sei Dank. Und das aber nicht erst seit gestern. New Monetary Theory als Hebel der Erdausbeutung und Knechtung der Massen? Wirtschaftswissenschaftler als Hybris-befangene Zauberlehrlinge der modern-wissenschaftlichen Art: wo aber bleibt der rettende Zauberer?

Und wohin gehen wir als Menschen, in welche Zukunft? Wohl bekomm’s!, möchte man sagen. Aber der Wunsch bleibt im Halse stecken: wohlbekömmlich dürfte das wissenschaftlich entworfene, von Politik-Handwerkern eifrig gezimmerte Gebäude nicht sein.

Respektvoll-behutsame Sparsamkeit in Selbstbeschränkung? Davon sind wir – schon der politisch alternativlosen Notwendigkeiten, wie es im Chor lautstark tönt – meilenweit entfernt. Die Angst vor der aufgebrachten Masse und dem Stimmenverlust bei der nächsten Wahl treiben. Wohl bekomm’s!

IN DEN VORDERGRUND schoben sich Fragen der Cybersicherheit, aufs Medienschild gehoben durch einen weltweit spürbaren Hackerangriff; in den Fokus rückten abermals Vermögensungleichheit samt Steuervorschlägen: die Staatsschulden drücken; weiters die steigenden Immobilienpreise weltweit und zunehmend notleidende Kredite; die Umwelt, wie sie weiter still, aber klimawirksam vor sich hin leidet, unverdrossen angeheizt durch politischen Interventionismus: Müll und Zwangsarbeit als Zoll; in den Fokus rückten auch die „gerechten“ Unternehmenssteuern weltweit und die abgezockten „kleinen Leute“ kongenial dazu; ebenso Frau Lagardes grüne EU-Kapitalmarktlandschaft, aber was nachhaltige Investments sind, bleibt unklar. Ach ja, dass ich nicht vergess: die Inflation. Die Türkei führt es vor, was Inflation für den kleinen Mann und die kleine Frau bedeuten.

ÜBERSICHT

- CYBERSICHERHEIT – INTERNETKRIMINALITÄT

- Wie der russische Militärgeheimdienst seit Monaten versucht, in die IT-Systeme von Behörden und Firmen einzudringen

- Rätselhafte Cyberattacke auf führenden IT-Anbieter in den USA legt weltweit IT lahm – Lösegeldforderungen: Ransomeware legt Dienstleister lahm – Womöglich tausende Dienstleister betroffen, unter anderem das schwedische Bahnunternehmen SJ, COOP Schweden, ein deutscher IT-Dienstleister => USA

- Nach Angriffen im letzten Jahr und heuer im Mai auf diverse US-Firmen: Cyberattacke auf US-IT-Firma – Russlan im Visier => USA

- Das Schweizer Stromnetz ist völlig ungenügend gegen Cyberangriffe geschützt => SCHWEIZ

- Ransomeware legt Kassen lahm: COOP-Filialen in Schweden nach Hackerangriff geschlossen – Schwedisches Bahnunternehmen SJ-AB ebenso betroffen => SCHWEDEN

- Wie lange dauert es, bis ein Hacker Ihr Passwort knackt? Fünf Tipps für ein sicheres Kennwort

UMWELT - CO2-Ausstoß von 2010 bis 2018 um elf Prozent gestiegen

- Erneuerbare Energien – Zwangsarbeit in China: Deutsche Solarbranche ist in Erklärungsnot –

Deutsche Anbieter sind auf chinesische Lieferanten angewiesen, die wegen Zwangsarbeit in Verruf geraten sind. US-Sanktionen erhöhen nun den Druck - Kunststoff Innovative Verpackungen: Es geht auch ohne Plastikmüll

Der Druck auf Konsumgüterhersteller steigt, nachhaltige Verpackungen einzuführen. Doch Alternativen wie Flaschen aus Papier haben ihre Tücken

VERMÖGENSUNGLEICHHEIT – VERMÖGENS-/ERBSCHAFTSSTEUER - Ungleiche Vermögensverteilung: Besserverdiener erben mehr – Menschen mit höherem Einkommen und mehr Vermögen erben in Deutschland deutlich mehr als Geringverdiener. Rentenlücken lassen sich durchs Erben deshalb kaum ausgleichen

- ‚Wer hat, dem wird gegeben‘ – Besserverdiener erben in Deutschland mehr

- IW: Vermögen des reichsten Prozents steckt überwiegend in Betrieben

- Studie des Verbandes der bayrischen Wirtschaft: Vorurteilen der Vermögensungleichheit auf der Spur / Brossardt: „Altersvorsorgeanwartschaften reduzieren Vermögensungleichheit um über 20 Prozent“ – Stabile Ungleichheit in Deutschland seit 2002 – Größere Ungleichheit in Ländern mit ausgedprägtem sozialem Sicherungsnetz – Vorschläge zur Förderung von privatem Vermögen – Einkommens-Ungleichheit in Deutschland seit 2005 stabil: sinkender Anteil der Mindestsicherungsbezieher*innen

- Steuerdebatte Vermögensverteilung in Deutschland: Weniger ungleich als gedacht – SPD, Grüne und Linke wollen die Vermögensteuer wieder einführen. Doch laut einer Studie ist die Vermögensungleichheit geringer als behauptet

- Wird man mit einem hohen IQ reich? Die Antwort überrascht: Der Zusammenhang ist schwach ausgeprägt – Entscheidend ist auch das Geburtsland

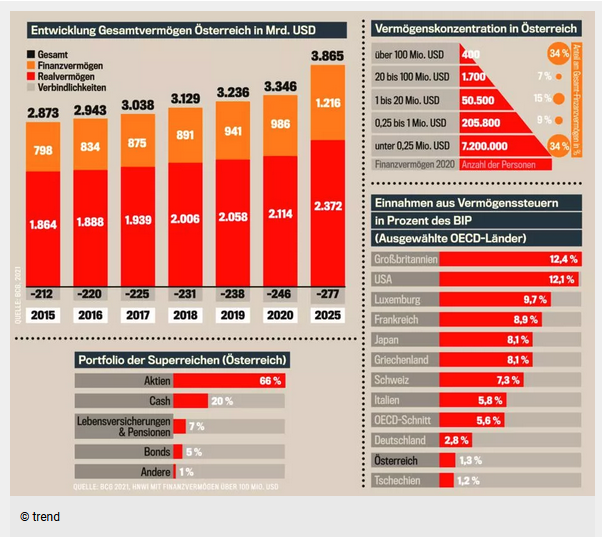

- Anderl: Eine Millionärssteuer ist eine Frage der Gerechtigkeit => ÖSTERREICH

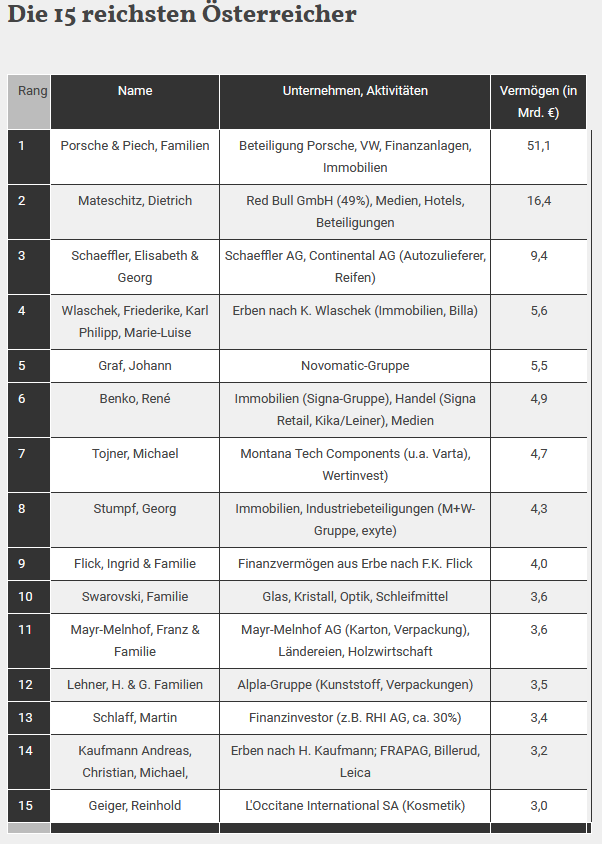

- Die reichsten Österreicher 2021: Milliardäre & Clans => ÖSTERREICH

INTERNATIONAL - Mehr Fairness: 130 Länder einigten sich auf Mindeststeuer – Anpassung an das Digitalzeitalter: Weltweit tätige Unternehmen sollen mindestens 15 Prozent Steuern zahlen

- COMMENT: Wie schön und gerecht – und alle Finanzminister dieser Welt waren sich nach dem G7-Vorschlag sofort einig: …

- Hans Bentzien: BIZ: weltweit lässt Corona Hauspreise ungewöhnlich stark steigen – Pandemie als Mitursache: veränderte Wohnpräferenzen, Niedrigzinspolitik – Anfälligkeit für größere Korrekturen am Immobilienmarkt: Langsamerer Anstieg der Mieten als jener der Hauspreise, stärkerer bei Hypothekarzinsen und Anleiherenditen – Ursache der Vermögensungleichheit laut BIZ zu simpel beurteilt: Messung von Vermögensungleichheit schwerer als die von Einkommensungleichheit, Anleihekäufe in Frankreich und Deutschland haben Vermögensungleichheit nicht deutlich vertieft

- Digitalisierung: Weltweit rechnen Manager mit dem Ende der Bankfilialen bis 2026

BÖRSEN - SENTIX-Sentiment: Da passt was bei den Anleihen nicht zusammen; Öl und China als Trigger für eine Korrektur?

- Nachhaltigkeitsstandards: Globale Aufseher wollen Anleger vor „Greenwashing“ schützen – ESG-Kriterien bei Anlegern zunehmend an Bedeutung. Doch Aufseher sind besorgt, was die Verlässlichkeit und Vergleichbarkeit der Informationen angeht

- Morgen Stanley, JP Morgan, Goldman Sachs: Milliarden für die Aktionäre: US-Banken schütten großzügig Kapital aus

- US-Börsen – Wie 13 Amateure zu Superinvestoren wurden – und was dies mit den derzeitigen Börsen-Rekordständen zu tun hat – Nur wenn der Trend gefestigt ist: Trendfolgestrategie als Mittel zum Börsenerfolg

- Wiener Börse: Aufschwung am österreichischen Aktienmarkt sorgt im 1. Halbjahr weiter für hohe Aktienumsätze * ATX Total Return erreichte Allzeit-Hoch im Juni – Aktienumsatz mit 39 Mrd. EUR im 1. HJ 2021 stabil auf Vorjahresniveau – Drei Neuzugänge im direct market plus – Rekordstand bei Anleihen-Neulistings

ZENTRALBANKEN

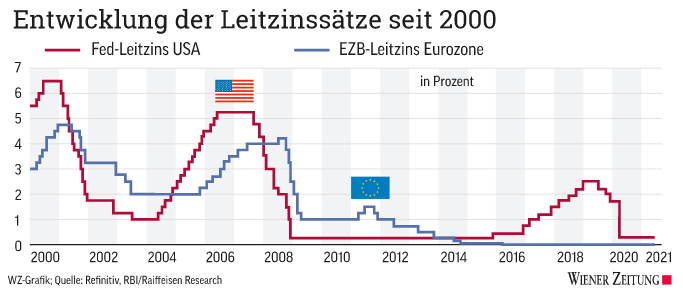

– USA / FED - IWF empfiehlt: US-Notenbank soll Mitte 2022 mit Tapering beginnen

– EUROPÄISCHE UNION / EZB - Systemrisikorat (ESRB) warnt vor mehr Unternehmensinsolvenzen und NPL – erste Anzeichen für einen Anstieg der notleidenden Kredite (Non-performing Loans – NPL)

- EZB/Enria beklagt hohe Risikoneigung von Banken bei der Kreditvergabe an hoch verschuldete Unternehmen – ColateraIized Loan Obligations mit mmer weniger Covenants: abnehmende Verhaltenseinschränkungen von Kreditnehmern und somit abnehmender Schutz der Investoren – Jagd nach Rendite verbreitert Investorenbasis, direkte Bankenexposition gesunken, indirekte hingegen gestiegen – Zunehmend im Fokus der Bankenaufsicht: Banken mit verstärktem Engagement im Leveraged-Loan-Geschäft

- EZB-Präsidentin Lagarde sieht noch keinen nachhaltigen Aufschwung – Inflationsanstieg ist nur vorübergehend

- EZB/Lagarde sieht Chance grüner Kapitalmarktunion im Euroraum

- Lagarde: Board des Systemrisikorats (ESRB) könnte Empfehlung zu Dividendenverzicht zurücknehmen – Beratung dazu am 23.9.2021

- Angeloni: EZB-Reaktion auf fiskalische Notlagen erleichtern – Kooperation mit Regierungen nötig: neue Spannungen im Euroraum, wenn Anleihekäufe auslaufen – Angeloni: Politische Unabhängigkeit bleibt trotz Zusammenarbeit mit Regierungen gewahrt – EZB-Direktor Fabio Panetta: EZB dauerhaft eine gezielte Beeinflussung der Staatsanleihezinsen einzelner Euro-Länder ermöglichen

- EZB/Enria: Output Floors auf konsolidierter Ebene anwenden – Gegenwärtiger Versuch vor allem der deutschen und französischen Bankenindustrie, in Brüssel eine möglichst schonenden Umsetzung von Basel 3 in europäisches Recht zu erreichen

– ÖSTERREICH / OeNB - Forschungsprojekt erkundet Blockchain-Technologie für Anleiheemissionen und Abwicklung in Echtzeit mit Wholesale CBDC

USA - Defizit in der US-Handelsbilanz stärker als erwartet gestiegen – Exporte stiegen zum Vormonat um 0,6 Prozent, die Einfuhren um 1,3 Prozent

- Conference Board: Stimmung der US-Verbraucher hellt sich im Juni auf – Verbrauchervertrauen auf höchstem Stand seit Corona-Pandemie-Beginn März 2020 – Aktuelle und künftige Lage werden besser eingeschätzt – Kurzfristige Inlfationserwartung gestiegen, keine Auswirkung auf künftige Kaufabsichten

- Die Supershopper werden immer optimistischer

- CBO rechnet mit 2021 mit höheren Wachstum, Inflation, Defiziten

- Auftragseingang der US-Industrie im Mai um 1,7 Prozent zum Vormonat gestiegen – Langlebige Güter: plus 2,3 Prozent

- Über der Wachstumsschwelle: Chicagoer Einkaufsmanagerindex fällt im Juni von 75,2 auf 66,1 Punkte zurück

- Weiteres Wachstum erwartbar: ISM-Index für US-Industrie fällt im Juni von 61,2 auf 60,6

- US-Industrie zeigt im Juni konstante Tendenz: IHS Markit Einkaufsmanagerindex verharrte wie im Mai bei 62,1 Punkten

- USA fallen bei E-Auto-Fertigung weiter hinter China und Europa zurück

- US-Rohöllagerbestände sinken stärker als erwartet

- USA: Bauausgaben sinken überraschend

- Weitere Beschleunigung: US-Immobilienpreise ziehen um 14,9 Prozent im Jahresvergleich weiter an – Case-Shiller-Index – So stark wie seit 30 Jahren nicht mehr: S&P sieht außergewöhnliche Hauspreisentwicklung – Boomender Häusermarkt dank Niedrigzins, geänderte Wohnpräferenzen, Wohnbedarf und sicherheitsbedingte Immobiliennachfrage – Kongeniales Zusammenwirken: Homeoffice und Wegzug aus Städten ins Grüne

- Rekordjagd setzt sich fort: US-Häuserpreise steigen immer stärker – FHFA: starke Nachfrage treibt, unterstützt von Niedrigzins und Häusermangel

- USA: Schwebende Hausverkäufe legen auf Jahres sicht auf 13,1 Prozent, auf Monatssicht auf 8,0 Prozent kräftig zu

- USA: Stundenlöhne steigen wie erwartet

- Commerzbank: US-Arbeitskostenindex zuverlässiger als Stundenlöhne

- US-Arbeitsmarkt mit überraschend starkem Wachstum

- Automatic Data Processing Inc (ADP): US-Privatsektor schafft mehr Stellen als erwartet

- Stärkere Abnahme als erwartet: Anträge auf US-Arbeitslosenhilfe sinken auf neues Pandemietief von 364.000 Arbeitslosen

- USA: Arbeitslosenquote steigt überraschend

- Rätselhafte Cyberattacke auf führenden IT-Anbieter in den USA legt weltweit IT lahm – Lösegeldforderungen: Ransomeware legt Dienstleister lahm – Womöglich tausende Dienstleister betroffen, unter anderem das schwedische Bahnunternehmen SJ, COOP Schweden, ein deutscher IT-Dienstleister

- Nach Angriffen im letzten Jahr und heuer im Mai auf diverse US-Firmen: Cyberattacke auf US-IT-Firma – Russlan im Visier

CHINA - Stärker gesunken als erwartet: ‚Caixin‘-Industriestimmung deutet trotz Rückgang auf Wachstum hin

ÄGYPTEN - Schiff frei: Einigung im Streit um Blockade des Sueskanals

TÜRKEI

Inflation in der Türkei: «Diesen Dollar müsste man irgendwo festbinden, damit er nicht weiter steigt!» – Wohlstandsverlust in breiten Schichten der Bevölkerung auf dem Vormarsch – Lebensmittelpreise steigen – Mittelklasse muss einsparen – Anhebung des Mindestlohns um mehr als 20 Prozent von der Inflation „aufgefressen“ – Ein Viertel der türkischen Bevölkerung lebt in Armut

GROSSBRITANNIEN - Großbritannien: Stimmung in der Industrie trübt sich stärker ein als erwartet, bleibt aber auf Wachstumskurs

SCHWEIZ - Das Schweizer Stromnetz ist völlig ungenügend gegen Cyberangriffe geschützt

- Credit Suisse prüft Umbau des Private Banking – Insidern zufolge plant die Grossbank einen Umbau ihres Kerngeschäfts. Es soll mit reichen Privatkunden neu aufgestellt werden

EUROPÄISCHE UNION – EUROZONE - Inflation im Euroraum sinkt im Juni auf 1,9 Prozent, Kernrate auf 0,9 Prozent

- Euroraum-Wirtschaftsstimmung auf höchstem Stand seit 21 Jahren

- Eurozone-Arbeitslosenquote sinkt im Mai von revidiert 8,1 für April auf 7,9 Prozent – Ausreißer nach oben: Griechenland (15.4 Prozent) und Spanien (15.3 Prozent) – Niedrige Arbeitslosenraten in den Niederlanden mit 3,3 und Deutschlande mit 3,7 Prozent

SCHWEDEN - Ransomeware legt Kassen lahm: COOP-Filialen in Schweden nach Hackerangriff geschlossen – Schwedisches Bahnunternehmen SJ-AB ebenso betroffen

FRANKREICH - Frankreich: Preise für Energie und für Tabakwaren treiben Inflation auf höchsten Stand seit Ende 2018: HVPI nimmt auf 1,9 Prozent auf Jahressicht zu

ITALIEN - Italien: Inflation steigt mit 1,3 Prozent auf höchsten Stand seit 2018

DEUTSCHLAND - Bundespräsident Steinmeier unterschreibt ESM-Gesetz nicht – In Schwebe beim Bundesverfassungsgericht: Hintergrund ist eine Klage von sieben FDP-Abgeordneten – Zeitung – Gesetz letztlich doch unterschrieben: EU-Aufbaufonds induzierte ähnlichen Vorgang wie jetzt im Frühjahr

- Deutschland – Preisschub bei Einfuhren beschleunigt sich: Einfuhrpreise im verteuerten sich um 11,8 Prozent – Basiseffekt und Energiepreise treiben – Ohne Energiepreise liegt Anstieg bei 6 Prozent, ohne Preise für Erdöl und Mineralölerzeugnisse bei 8 Prozent

- Deutsche HVPI-Inflation lässt im Juni nach: harmonisierter Verbraucherpreisindex (HVPI) steigt nur noch mit einer Jahresrate von 2,1 (Vormonat: 2,4) Prozen

- Deutschland – Nach höchstem Stand im Mai seit fast zehn Jahren: Juni-Preisauftrieb schwächt sich etwas ab – Inflation bei 2,3 Prozent

- Ifo: Deutsche Industrie beklagt steigende Einkaufspreise – Lieferengpässe machen zu schaffen

- Deutsche Reallöhne sinken in 2021Q1 um 2 Prozent – Verbraucherpreis-Anstieg um 1,3 Prozent – Kurzarbeit beeinflusst Lohnentwicklung

- Markit: Deutsche Industrie zeigt im Juni Stärke – Punkteanstieg im Juni von 64,4 auf 65,1

- Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA): Auftragseingang bleibt auf Wachstumskurs – Basiseffekt: real 47 Prozent Zuwachs zum Vorjahr, davon Inlandsaufträge plus 33 Prozent, Auslandsaufträge plus 55 Prozent – Deutscher Einzelhandel profitiert im Mai von Corona-Lockerungen mit Umsatzplus von 4,2 Prozent auf Monatssicht

- DIW: Konsum treibt Erholung der deutschen Konjunktur

- Kurzbericht: Lieferengpässe kosten deutsche Volkswirtschaft rund 25 Mrd. Euro – Industrie verliert derzeit rund 5 Prozent an Wertschöpfung, was rund 1 Prozent des Bruttoinlandsproduktes ausmacht – Ohne Lieferengpässe könnte deutsche Industrieproduktion mindestens 5 Prozent höher sein

- Bankenaufsicht entlastet kleinere Kreditinstitute

- Studie Deutsche Bankkunden müssen mit deutlich steigenden Gebühren rechnen –

Bankdienstleistungen kosten hierzulande derzeit deutlich weniger als im europäischen Durchschnitt. Das dürfte sich in Zukunft ändern. Es gibt aber auch eine gute Nachricht für Kunden - Auch von Bestandskunden: ING verlangt künftig ab 50.000 Euro Strafzinsen – Die Direktbank drängt Kunden zur Zustimmung: kaum Auswege davor, Widerspenstigen droht Kündigung der Bankverbindung – Nach Welle der Kostenüberwältzung: zwei Fünftel der Bankkunden stimmen Überwälrzung zu

- Wirtschaftssensibler BA-Stellenindex erreicht Vorkrisenniveau vom März 2020: Arbeitskräfte-Nachfrage weiter im Aufwind – Gestiegene Nachfrage vor allem im verarbeitenden Gewerbe, Gastgewerbe, Information und Kommunikation

- Schulden öffentlicher Haushalte Deutschlands steigen im 1Q um 1,5%

- Scholz will große Mehrheit der Steuerzahler entlasten

ÖSTERREICH

– STATISTIK AUSTRIA - Erzeugerpreise des Produzierenden Bereichs im Mai 2021 um 6,0% über Vorjahresniveau

- Inflation im Juni 2021 laut Schnellschätzung voraussichtlich bei 2,7%

- Konjunktur-Frühschätzung Mai 2021: Umsätze im Produzierenden Bereich deutlich erholt (+38,6% zu Mai 2020); Umsatzplus von 5,0% im Vergleich zum Vorkrisenniveau im Mai 2019

- Auftakt der Tourismus-Sommersaison 2021 mit kräftigem Nächtigungsplus im Vergleich zum Mai 2020, aber weit unter Vorkrisenniveau

- Rund 90% der 37.356 Unternehmensneugründungen des Jahres 2019 im Dienstleistungsbereich angesiedelt

- Öffentlicher Schuldenstand am 31. März 2021 bei 326,9 Mrd. Euro, um 11,7 Mrd. Euro höher als Ende des Jahres 2020

- 139 Verkehrstote bei Alleinunfällen im Jahr 2020; zwei Drittel aller Alleinunfälle von Lenkerinnen bzw. Lenkern einspuriger Fahrzeuge verursach

– MELDUNGEN - Institut für Höhere Studien: Lars Feld: Ein unbequemer Liberaler auf dem Weg zum IHS-Chef

- Zinshausmarkt in Österreich: Mehr Transaktionen, weniger Volumen – 2020 wurden mehr Zinshäuser verkauft als 2019, aber das Marktvolumen war geringer

- Eine Millionärssteuer ist eine Frage der Gerechtigkeit

- Die reichsten Österreicher 2021: Milliardäre & Clans

KOMMENTARE AUS FREMDER FEDER - Martin Greive: Eine Vermögensteuer ist aus ökonomischer Sicht die dümmste aller Steuerideen

- Gerhard Schwarz: Mit der Geldpolitik die Welt retten? Die Überforderung der Notenbanken wird immer weiter getrieben

- Karl Leban: Das Dilemma der Notenbanker – Mit der Konjunktur geht es wieder aufwärts, die Inflation zieht an – EZB und Fed jedoch bleiben auf Kurs

…oooOOOooo…

CYBERSICHERHEIT – INTERNETKRIMINALITÄT

Lukas Mäder: Wie der russische Militärgeheimdienst seit Monaten versucht, in die IT-Systeme von Behörden und Firmen einzudringen – Neue Zürcher Zeitung, 2.7.2021

Die amerikanischen und britischen Behörden warnen vor einer Angriffswelle, bei der russische Angreifer weltweit versuchen, schwache Passwörter auszunutzen.

Mit dem Schleppnetz sind russische Angreifer seit Monaten im Internet unterwegs, um an die Zugangsdaten von IT-Systemen interessanter Ziele heranzukommen. Sie versuchen dabei, über das Internet die Passwörter zu erraten – durch Ausprobieren. Wie der amerikanische Geheimdienst NSA zusammen mit anderen Behörden schreibt, soll die Aktion spätestens Mitte 2019 begonnen haben. Höchstwahrscheinlich sei sie noch immer im Gange.

Insgesamt sollen Hunderte von Organisationen angegriffen worden sein, hauptsächlich in den USA und in Europa. Zu den prominenten Zielen gehören Stellen der amerikanischen Regierung und insbesondere des Verteidigungsministeriums. Ganz allgemein stünden Behörden, Firmen im Energie- oder Verteidigungsbereich, akademische Einrichtungen, aber auch grosse Anwaltskanzleien oder Medienhäuser im Fokus. Ob und in welchen Fällen die Angreifer Erfolg hatten, lassen die Behörden offen.

Hinter der breit angelegten Aktion soll die Cybereinheit 26165 des russischen Militärgeheimdienstes GRU stehen, die auch unter den Bezeichnungen «Fancy Bear» oder APT 28 bekannt ist. Ihr werden etwa der Angriff auf den Deutschen Bundestag 2015, auf die Demokratische Partei in den USA 2016 oder auf die Anti-Doping-Behörde Wada (https://www.nzz.ch/international/die-jagd-nach-putins-agenten-wie-ein-spionagefall-in-lausanne-zu-einem-fiasko-des-russischen-geheimdiensts-fuehrte-ld.1429047) im selben Jahr zugeschrieben.

GRAPHIK: https://q-images.nzz.ch/2021/04/29/RussischeHackerBarencw@3x-90036251d15cd0a08f42eef656335b17.png?width=640&format=webply

Die Angreifer konzentrierten sich auf den Cloud-Dienst Office 365 von Microsoft. Mit sogenannten Brute-Force-Attacken versuchten sie, die Zugangsdaten zu erraten. Dabei werden zahlreiche Varianten von Passwörtern ausprobiert. Verwendet ein Nutzer ein Passwort, das leicht zu erraten ist, kann der Angreifer auf dessen Account zugreifen.

Im konkreten Fall verwendete APT 28 laut den Behörden auch Kombinationen von Benutzernamen und Passwort, die von anderen Plattformen stammen und auf illegalen Marktplätzen im Darknet erhältlich sind. Zudem probierten sie Variationen der geläufigsten Passwörter aus.

*** Office 365 war Ausgangspunkt für weiteres Eindringen ***

Die Angreifer haben die Zugangsdaten, die sie erraten haben, laut den Behörden verwendet, um tiefer in die IT-Systeme einzudringen. Office 365 ist dafür geeignet, weil diese Anwendung in vielen Unternehmen und Behörden eine zentrale Rolle spielt. Mit den Zugangsdaten konnten die Cyberspione zum Beispiel auf E-Mails zugreifen, Informationen über das Netzwerk sammeln, in weitere Systeme eindringen oder Abwehrmechanismen umgehen. Dabei nutzten die Angreifer auch bekannte technische Schwachstellen aus.

Diese langfristige Operation hat dem GRU vermutlich als Grundlage für die eigentlichen Cyberangriffe gedient. APT 28 hat für die Brute-Force-Attacken eine ausgeklügelte technische Lösung entwickelt. Diese konnte die Gruppierung bei verschiedenen Zielen einsetzen, um einen möglichen Einstiegspunkt für eine Spionageaktion zu finden. Nicht ausgeschlossen ist, dass APT 28 auch Zugangsdaten gesammelt hat, die gar nicht alle unmittelbar verwendet wurden.

Das Vorgehen von APT 28 zeigt, dass selbst staatliche Akteure, die über viel technisches Wissen und grosse personelle Ressourcen verfügen, nicht ausschliesslich auf komplexe Schwachstellen setzen. Sie verwenden auch rudimentäre Methoden wie das Erraten von Passwörtern. Offensichtlich haben sie mit dieser Methode Erfolg.

*** Auch Cyberkriminelle bedienen sich dieser Angriffsmethode ***

Dass Passwörter zu schwach sind, auf mehreren Plattformen wiederverwendet werden oder nicht mit einem zusätzlichen Faktor abgesichert sind, ist ein grosses Problem für die IT-Sicherheit. Wie schwerwiegend die Folgen sein können, zeigt nicht nur der jüngste Fall. Auch der Angriff von Cyberkriminellen auf die Colonial-Pipeline in den USA, der zu Treibstoffknappheit an der Ostküste führte, war laut Bloomberg darauf zurückzuführen.

Dass die amerikanischen und britischen Behörden die technischen Details der Operation nun veröffentlicht haben, hilft IT-Sicherheitsverantwortlichen, diese Angriffe zu erkennen und abzuwehren. Damit erschweren die Behörden den russischen Angreifern die Arbeit, was eine moderne Form der Spionageabwehr ist.

QUELLE (ZAHLFPFLICHT): https://www.nzz.ch/technologie/wie-der-russische-militaergeheimdienst-seit-monaten-versucht-in-die-it-systeme-von-behoerden-und-firmen-einzudringen-ld.1633583

SIEHE AUCH

=> Intratext-Link

https://www.nzz.ch/international/die-jagd-nach-putins-agenten-wie-ein-spionagefall-in-lausanne-zu-einem-fiasko-des-russischen-geheimdiensts-fuehrte-ld.1429047

FERNER:

Vor Unabhängigkeitstag am 4.7.2021: Rätselhafte Cyberattacke auf führenden IT-Anbieter in den USA legt weltweit IT lahm – Lösegeldforderungen: Ransomeware legt Dienstleister lahm – Womöglich tausende Dienstleister betroffen, unter anderem das schwedische Bahnunternehmen SJ, COOP Schweden, ein deutscher IT-Dienstleister => USA

Nach Angriffen im letzten Jahr und heuer im Mai auf diverse US-Firmen: Cyberattacke auf US-IT-Firma – Russlan im Visier => USA

Das Schweizer Stromnetz ist völlig ungenügend gegen Cyberangriffe geschützt => SCHWEIZ

Ransomeware legt Kassen lahm: COOP-Filialen in Schweden nach Hackerangriff geschlossen – Schwedisches Bahnunternehmen SJ-AB ebenso betroffen => SCHWEDEN

Lukas Mäder: Wie lange dauert es, bis ein Hacker Ihr Passwort knackt? Fünf Tipps für ein sicheres Kennwort – Neue Zürcher Zeitung, 2.7.2021

Dank immer leistungsfähigeren Rechenzentren werden Passwörter mit weniger als sechs Zeichen innerhalb von einer Sekunde erraten. Was macht ein Passwort stark? Wie soll man sich unzählige Passwörter merken? Und erkennt man, dass man gehackt wurde?

An einem ganz normalen Morgen wurde Serge Malenkovichs Kreditkarte gehackt. Er liess sie sofort sperren, bestellte eine neue Karte und dachte, damit sei das Problem behoben. Doch in den zwei folgenden Wochen erhielt er immer wieder Warn-SMS seiner Bank: Die alte Karte wurde bei mehreren Online-Händlern registriert und in Mexiko für eine Zahlung verwendet. So schildert er es auf dem Blog einer Cybersicherheitsfirma.

Der Fall zeigt: Kreditkartenbetrug wird unter Umständen von gut organisierten, internationalen Banden verwaltet. Nicht jeder Kreditkartenhack beginnt mit einem schwachen Passwort. Doch wer seine Daten im digitalen Raum weniger gut schützt als andere, ist ein einfacheres Ziel. Deshalb lohnen sich ein paar Überlegungen bei der Passwort-Wahl.

# Mindestens 10 Zeichen: Schweizer Strafverfolgungsbehörden können Passwörter mit 5 Zeichen innerhalb von 0,03 Sekunden erraten. Kurze Passwörter können mit einem Algorithmus geknackt werden, der den Login so lange mit unterschiedlichen Passwörtern ausprobiert, bis er per Zufall die richtige Zeichenfolge findet. Dieses Vorgehen basiert auf einer hohen Rechenleistung und wird als Brute-Force-Angriff bezeichnet. Mit jedem zusätzlichen Zeichen wird es schwieriger, ein Passwort mit dieser Methode zu erraten. Hat es 9 Zeichen, brauchen Schweizer Strafverfolgungsbehörden 9,1 Jahre. Um ein Kennwort mit 12 Zeichen zu erraten, bräuchten sie 7,5 Millionen Jahre.

# Eigenes Passwort für jedes Konto: Gerade weil mittlerweile überall ein Passwort nötig ist, greifen viele Leute aus Bequemlichkeit auf die gleichen Kennwörter zurück. Das ist gefährlich. Ist das Passwort einmal geknackt, sind alle Konten zugänglich. Es ist wie in der analogen Welt: Dort hat ja auch jede Tür einen eigenen Schlüssel.

# Keine Wörter aus dem Wörterbuch: Das sicherste Kennwort ist eine rein zufällige Abfolge verschiedener Zeichen. Da es schwierig ist, sich diese zu merken, gibt es einen Trick: Nehmen Sie einen Satz, den Sie sich merken können, und bilden Sie ihr Passwort aus den jeweiligen Anfangsbuchstaben und Ziffern. Aus «Mein Vater Markus hat am 3. November Geburtstag, und wird leider immer dicker!» wird somit «MVMha3.NG,uwlid!».

# Verzichten Sie auf Namen und Adressen: Die einfachste und gängigste Methode, ein Passwort zu knacken, ist, es zu erraten. Deshalb sollten Sie niemals ein real existierendes Wort benutzen. Der Name des Ehepartners, des Hundes oder der Strassenname des Wohnorts sind tabu. Auch von den häufigsten Passwörter der Schweiz «123456», «hallo», «blabla», «sommer» oder «passwort» ist abzusehen.

# Zwei-Faktor-Authentifizierung: Logins, die über zwei Konten oder zwei Geräte geschützt werden, gelten als besonders sicher. Moderne Dienste geben ihren Nutzern daher die Möglichkeit, eine Telefonnummer oder E-Mail-Adresse für die Authentifizierung zu hinterlegen.

Die perfekten Passwörter sind also lang, komplex, einzigartig – und schwierig zu merken. Man könnte sich die Passwörter notieren, wovon jedoch abgeraten wird. Wer das trotzdem macht, sollte das Dokument an einem sicheren Ort aufbewahren, aber nicht online speichern.

Eine Alternative stellen Passwort-Manager dar. Dabei handelt es sich um Programme, die Passwörter verschiedener Dienste verwalten und diese über mehrere Geräte hinweg synchronisieren. Nutzer müssen sich lediglich ein zentrales Masterkennwort merken, um Zugriff auf alle Konten zu erhalten.

Wie merke ich, dass mein Passwort gehackt wurde? Und was soll ich tun?

Viele Dienste melden es ihren Nutzern, falls von einer auffälligen Quelle auf ein Konto zugegriffen wird. Betroffene sollten dann ihre Passwörter ändern und eine zusätzliche Sicherheitsstufe einfügen, zum Beispiel eine Zwei-Faktor-Authentifizierug. Mit dem Dienst Haveibeenpwned.com kann getestet werden, ob E-Mail-Adressen gehackt wurden.

Häufige Anzeigen für Hacks sind ausserdem gefälschte Warnmeldungen von Virenscannern. Plötzlich poppt ein Banner auf, das nicht so aussieht, wie es Viren-Meldungen normalerweise tun. Klickt der Nutzer dann auf «Nein» oder «Abbrechen», lädt er damit unter Umständen eine Schadsoftware herunter — falls sie sich noch nicht schon vorher auf dem Rechner eingenistet hatte.

Cybersicherheitsexperten raten dann, den Rechner so schnell wie möglich herunterzufahren. Er kann dann im abgesicherten Modus neu gestartet werden, ohne Netzwerkverbindung. Die neu installierte Software kann dann meist deinstalliert werden. Damit sollten die gefälschten Warnhinweise des Virenscanners verschwinden. Danach empfiehlt sich ein umfassender Systemtest und ein kompletten Virenscan, um die letzten Reste der Malware zu entfernen. Dieses Vorgehen hilft auch oft, falls sich der Mausanzeiger von selbst bewegt.

Weiter erkennen Nutzerinnen und Nutzer einen Hack daran, dass im Browser plötzlich neue Schaltflächen oder neue Symbolleisten («Toolbars») auftauchen. In den meisten Browsern lassen sich alle installierten Toolbars anzeigen. Betroffene sollten dann alle Toolbars entfernen, die sie nicht unbedingt behalten möchten. Lässt sich die neue Toolbar nicht deinstallieren, oder wird sie gar nicht aufgelistet, sollte der Browser auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt werden.

Nach einem Hack kann dem infizierten Gerät nie mehr zu hundert Prozent vertraut werden. Wer nach einem Hack das Betriebssystem neu aufsetzen will, dem helfen regelmässige Backups oder automatische Funktionen zur Systemwiederherstellung.

QUELLE (ZAHLPFLICHT): https://www.nzz.ch/technologie/wie-lange-dauert-es-bis-ein-hacker-ihr-passwort-knackt-fuenf-tipps-fuer-ein-sicheres-kennwort-ld.1383109

UMWELT

CO2-Ausstoß von 2010 bis 2018 um elf Prozent gestiegen – Science-APA, 29.6.2021

Eine Bestandsaufnahme der Verursacher von Treibhausgasemissionen hat ein Forschungsteam mit Wiener Beteiligung vorgenommen: Entgegen aller politischen Beteuerungen, stieg der Studie im Fachblatt „Environmental Research Letters“ zufolge der weltweite CO2-Ausstoß von 2010 bis 2018 um elf Prozent. Die größten Treiber der bedenklichen Entwicklung sind demnach alte Bekannte wie der Fracht- und Privatverkehr, der Fleischkonsum, Entwaldung oder Strom aus Kohle.

Unter der Leitung des Berliner Klimaforschungsinstituts MCC (Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change) gingen über 30 Wissenschafter weltweit an die umfassende Bestandsaufnahme, darunter auch Shonali Pachauri vom Institut für Angewandte Systemanalyse (IIASA) in Laxenburg bei Wien und Dominik Wiedenhofer vom Institut für Soziale Ökologie der Universität für Bodenkultur (Boku) Wien. „Wir wollten Sektor für Sektor die Herausforderungen in Bezug auf den schnellen, tiefgreifenden Umbau verstehen, der jetzt offensichtlich zur Lösung der Klimakrise erforderlich ist“, so Wiedenhofer. Man habe sich dabei auf verschiedenste Datenquellen zu Klimagas-Emissionen vor allem vom Jahr 2010 bis 2018 konzentriert.

*** Positiver Ausreißer: Energiesektor in Europa ***

Insgesamt sind demnach die globalen Treibhausgas-Emissionen in dem Zeitraum um elf Prozent gestiegen, heißt es in einer Aussendung der Boku und des MCC. Ein Ausreißer in die positive Richtung ist demnach der Energiesektor in Europa, der im Vergleich zu den Zeiträumen zwischen 1990 und 2009 für weniger CO2-Ausstoß verantwortlich zeichnete. Allerdings sei vor allem in Asien die besonders klimaschädliche Kohleverstromung stark im Vormarsch befindlich. Zudem stiegen nahezu in allen Großregionen der Erde die Emissionen im Gebäudebereich, wo die Wohnflächen im Schnitt gestiegen sind, und im Verkehrssektor, wo vor allem der Frachtverkehr in den vergangenen beiden Jahrzehnten emissionstechnisch stark zulegte (plus 68 Prozent).

Am meisten ins Gewicht fällt allerdings der Industriesektor. Im Jahr 2018 war dieser für 35 Prozent des Gesamtausstoßes verantwortlich – Tendenz seit 2010 steigend. Oft vernachlässigt würde die Landnutzung, wo in den untersuchten nahezu 30 Jahren mehr als sieben Millionen Quadratkilometer ursprünglicher Wald abgeholzt wurden. Eine Fläche, die fast jener Australiens entspricht, heißt es. Auf den Land-Sektor entfällt demnach mittlerweile rund ein Viertel der klimabelastenden Ausstöße. Ein großer Treiber dieser Entwicklung ist der zunehmende Hunger auf fleischreiche Nahrung. Um diese Lebensmittel etwa für Europa oder China zu produzieren sind immer größere landwirtschaftliche Flächen notwendig. Diesen müssen oft tropische Waldflächen weichen, die davor viel Kohlenstoff gespeichert haben.

*** Kleine Ausstoß-Delle durch Pandemie ***

Auch wenn es eine kleinere Ausstoß-Delle durch die Coronamaßnahmen seit 2020 gebe, „zeigen die Sektor-Trends im Jahrzehnt vor Corona nur wenig Fortschritt in Richtung Dekarbonisierung“, so der Erstautor der Untersuchung, William Lamb, vom MCC und der University of Leeds (Großbritannien): „Weltweit wurden Emissionsminderungen infolge technischen Fortschritts meist durch das Wirtschaftswachstum überkompensiert – auch wenn sich in immer mehr Ländern zeigt, dass erfolgreiche Klimapolitik und Wettbewerbsfähigkeit oft Hand in Hand gehen. Um die Erderhitzung gemäß Weltklimaabkommen zu limitieren, müssen wir eine nachhaltige Landnutzung sicherstellen, exzessive Nachfragen begrenzen, ein hohes Maß an Energieeffizienz erreichen und schnell aus der Nutzung fossiler Brennstoffen aussteigen.“

QUELLE: https://science.apa.at/power-search/7509171612558079859

SIEHE DAZU:

=> W.F. Lamb et al.: A review of trends and drivers of greenhouse gas emissions by sector from 1990 to 2018 –

Environ. Res. Lett. 16 073005

QUELLEN:

https://doi.org/10.1088/1748-9326/abee4e

(32-Seiten-PDF): https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/abee4e/pdf

Erneuerbare Energien – Zwangsarbeit in China: Deutsche Solarbranche ist in Erklärungsnot –

Deutsche Anbieter sind auf chinesische Lieferanten angewiesen, die wegen Zwangsarbeit in Verruf geraten sind. US-Sanktionen erhöhen nun den Druck – HANDELSBLATT MORNING BRIEFING / HANDELSBLATT, 2.7.2021

Es gibt Zwickmühlen, die sind so gemein, dass sie sich nur die Realität ausdenken kann: Da wollen wir nun alle gute grüne Bürger sein und setzen Solaranlagen auf jedes halbwegs geeignete Hausdach zwischen Flensburg und Füssen. Und dann stellt sich raus: Das darin massenhaft verwendete Silizium wird offenbar häufig von chinesischen Zwangsarbeitern gefördert – und vor Ort auch noch mit Energie aus schmutzigem Kohlestrom verarbeitet.

Ausweichen auf andere Lieferländer? Schwierig bis unmöglich. Also um der Menschenrechte willen doch lieber weiter mit Öl heizen? Irgendwie auch keine Lösung – die deutsche Solarbranche steht dem Problem einigermaßen ratlos gegenüber, wie unser Tagesthema zeigt

QUELLE (ZAHLPFLICHT): https://www.handelsblatt.com/unternehmen/energie/erneuerbare-energien-zwangsarbeit-in-china-deutsche-solarbranche-ist-in-erklaerungsnot/27383854.html

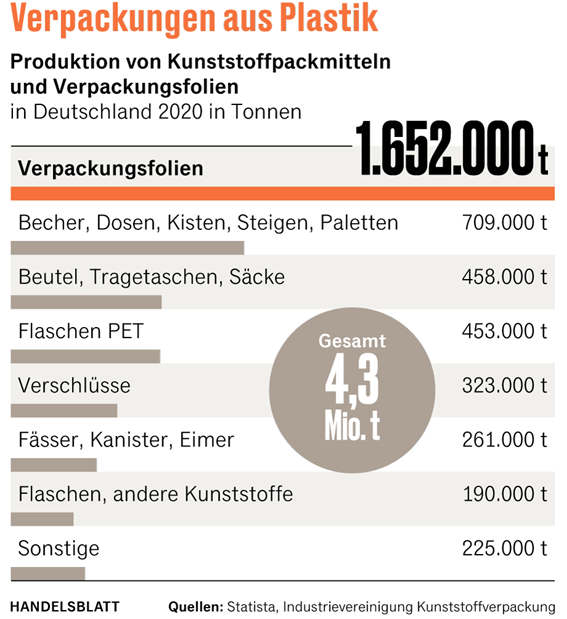

Katrin Terpitz und Kollegin: Kunststoff Innovative Verpackungen: Es geht auch ohne Plastikmüll

Der Druck auf Konsumgüterhersteller steigt, nachhaltige Verpackungen einzuführen. Doch Alternativen wie Flaschen aus Papier haben ihre Tücken. – HANDELSBLATT MORNING BRIEFING / HANDELSBLATT, 2.7.2021

Ein ganz ähnliches Dilemma [wie hinsichtlich des Einsatzes von Solarzellen] erlebt jeder, der einmal versucht, statt Hack vom Metzger Fleischersatzprodukte aus dem Bio-Regal zu verwenden. Jeder einzelne Bratling steckt in einer Art Hartschalenkoffer aus Plastik. Nach dem Veggie-Burgeressen mit der Familie quillt die gelbe Tonne über, und schon wieder erleidet das grüne Gewissen einen empfindlichen Dämpfer. Gut zu wissen, dass immer mehr Lebensmittelhersteller nun zumindest damit experimentieren, Plastikverpackungen durch solche aus Papier zu ersetzen. Der Coca-Cola-Konzern testet in Ungarn sogar eine Papierflasche

QUELLE (ZAHLPFLICHT): https://www.handelsblatt.com/unternehmen/handel-konsumgueter/kunststoff-innovative-verpackungen-es-geht-auch-ohne-plastikmuell/27381886.html

VERMÖGENSUNGLEICHHEIT

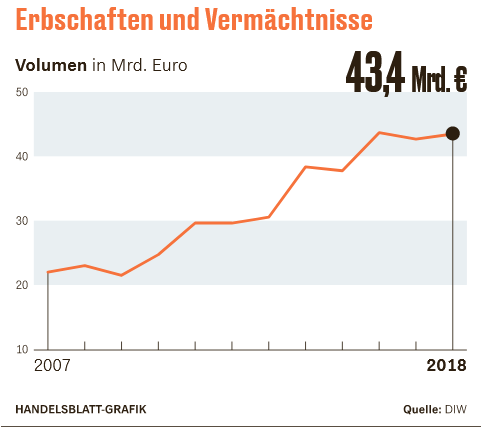

Ungleiche Vermögensverteilung: Besserverdiener erben mehr – Menschen mit höherem Einkommen und mehr Vermögen erben in Deutschland deutlich mehr als Geringverdiener. Rentenlücken lassen sich durchs Erben deshalb kaum ausgleichen – Frankfurter Allgemeine Zeitung, 30.6.2021

So haben rund 18 Prozent der Männer ab 55 Jahren mit einem Nettoeinkommen über 2500 Euro zuletzt innerhalb von 15 Jahren geerbt – aber nur 5 Prozent derjenigen mit einem Einkommen unter 1000 Euro. Das zeigt eine von der Deutschen Rentenversicherung präsentierte Studie.

Bei den Frauen ab 55 waren es rund 15 Prozent derjenigen mit mehr als 2500 und 6 Prozent mit unter 1000 Euro. Beim Erben gelte das «Matthäus-Prinzip», sagte die Sozialforscherin Claudia Vogel unter Anspielung auf einen ans Matthäusevangelium angelehnten Spruch: «Wer hat, dem wird gegeben.»

*** Wer erbt? ***

«Die Erbengeneration, die jetzt Geld und Erbschaften erhält, das sind die Babyboomer», sagte Vogel. Durch Deutschland rolle eine «Erbschaftswelle», wobei die Erblasser ihren Wohlstand oft in den 50er und 60er Jahren angehäuft hätten. Insgesamt haben innerhalb von 15 Jahren zuletzt 7,3 Prozent der Menschen geerbt, wobei der Anteil bei den Frauen leicht höher liegt. Erbschaften können dabei zur Alterssicherung beitragen – aber mögliche Rentenlücken keineswegs in der breiten Masse stopfen: Am häufigsten haben 55- bis 74-Jährige nach eigenen Angaben eine Erbschaften bekommen – allerdings auch in diesen Jahrgängen nur etwas mehr als jede und jeder Zehnte.

*** Wie viel wird geerbt? ***

Insgesamt eine ganze Menge. Nach Schätzungen des Instituts DIW Berlin werden jedes Jahr bis zu 400 Milliarden Euro in Deutschland vererbt oder verschenkt. Im Schnitt waren es binnen 15 Jahren inflationsbereinigt 85.000 Euro pro Erbschaft, so das DIW in einer bereits im Februar vorgestellten Studie. Die Hälfte der Erbinnen und Erben bekam nur Summen unter 31.000 Euro. Weniger als 5 Prozent erhielten Beträge über 400.000 Euro.

*** Einkommen der Erben ***

Je höher das Einkommen – desto besser die Erbchancen. Vor allem auf Männer trifft das zu. So befanden sich unter den Männern mit Nettoeinkommen von 1000 bis 1499 Euro rund 5 Prozent Erben, 7 Prozent waren es bei jenen mit 1500 bis 1999 Euro und 29 Prozent bei denen mit mehr als 2000 Euro. Bei den Frauen konnten sich knapp 12 Prozent derjenigen mit 1000 bis 1499 Euro über ein Erbe freuen, 13 Prozent derjenigen mit 1500 bis 1999 Euro und ebenfalls rund 29 Prozent bei denen mit über 2000 Euro. Dass mehr Frauen als Männer mit geringeren Einkommen von Erbschaften profitieren, liegt laut Studienautorin Vogel daran, dass Frauen oft weniger verdienen. Erhoben worden war die Erbquote hierbei bei den Über-55-Jährigen, die noch nicht im Ruhestand sind. Insgesamt verdienten die Menschen in Deutschland im Mittel zuletzt 1871 Euro.

*** Vermögen der Erben ***

Das Vermögen von Menschen, denen die vorangegangene Generation etwas vererbt oder schenkt, war zuletzt deutlich höher als das von Menschen ohne solche Transfers. So lag das individuelle Nettovermögen dieser Personen laut DIW um 142.000 Euro höher. Sozialforscherin Vogel sagte, «dass die Erbschaften, so wie sie in Deutschland fließen, die absolute Vermögensungleichheit vergrößern».

*** Vorschläge gegen ungleiche Verteilung ***

Vogel stellte fest, dass es in der Politik unbeliebt sei, an der Erbschaftssteuer-Schraube zu drehen. Die Familien, das von den Eltern und Großeltern erwirtschaftete Hab und Gut – bei solchen Themen seien viele sehr sensibel. Allerdings könne man sich fragen, ob die Regeln noch zu den vielfältiger gewordenen Familienverhältnisse passen. So gilt ein Freibetrag von 400.000 Euro für jedes Kind des Verstorbenen – für das Kind des Partners sind es nur 20.000 Euro. Denkbar wäre laut Vogel auch, die geltende Zehn-Jahres-Frist bei Schenkungen auszusetzen. Derzeit können alle zehn Jahre Freibeträge in Anspruch genommen werden. Doch Vogel würde einen anderen Weg favorisieren: «Ich halte Ansätze der Vermögensbesteuerung für viel sinnvoller, um etwas gegen Ungleichheit zu tun.» (© dpa-infocom, dpa:210630-99-208284/2)

‚Wer hat, dem wird gegeben‘ – Besserverdiener erben in Deutschland mehr – dpa-AFX, 30.6.2021

Menschen mit höherem Einkommen erben in Deutschland deutlich mehr als Geringverdiener. So haben rund 18 Prozent der Männer ab 55 Jahren mit einem Nettoeinkommen über 2500 Euro zuletzt innerhalb von 15 Jahren geerbt, aber nur 5 Prozent derjenigen mit einem Einkommen unter 1000 Euro. Das zeigt eine am Mittwoch von der Deutschen Rentenversicherung präsentierten Studie.

Bei den Frauen waren es rund 15 Prozent derjenigen mit mehr als 2500 Euro und 6 Prozent mit unter 1000. Beim Erben gelte das „Matthäus-Prinzip“, sagte die Studienautorin, die Neubrandenburger Sozialforscherin Claudia Vogel: „Wer hat, dem wird gegeben.“ Die in Deutschland fließenden Erbschaften vergrößerten die Vermögensungleichheit. Erhoben worden war die Erbquote bei jenen, die noch keinen Rentenbezug aufweisen.

QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-06/53289274-wer-hat-dem-wird-gegeben-besserverdiener-erben-in-deutschland-mehr-016.htm

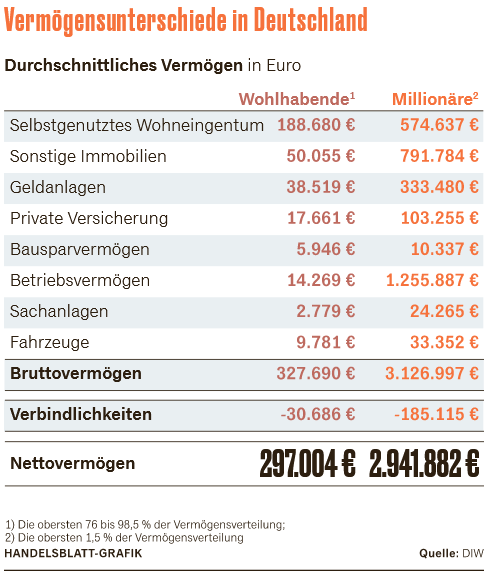

IW: Vermögen des reichsten Prozents steckt überwiegend in Betrieben – Oldenburger Zeitung, 3.7.2021

Nach Berechnungen des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) entfallen vom Vermögen des reichsten Prozents der Bevölkerung bis zu 65 Prozent auf Betriebsvermögen. Das ist das Ergebnis einer IW-Analyse im Auftrag der Stiftung Familienunternehmen, über das die „Welt am Sonntag“ vorab berichtet.

Die Deutsche Bundesbank ging bislang aufgrund einer Umfrage nur von einem Anteil von 39 Prozent für das oberste Prozent aus. Die Wirtschaftsforscher des IW gehen davon aus, dass von Privatleuten insgesamt statt 1,1 Billionen Euro bis zu 3,1 Billionen Euro Betriebsvermögen gehalten wird. Das IW warnt davor, das Betriebsvermögen durch eine Wiedereinführung der Vermögensteuer zu belasten. „Insbesondere in Krisenzeiten mit niedrigen oder ausbleibenden Gewinnen wäre dadurch ein Substanzverzehr möglich oder wahrscheinlich. Dann müssten zum Beispiel Maschinen verkauft oder Investitionen zurückgestellt werden, um Liquiditätsengpässe zu verhindern“, heißt es in der Studie.

Das von Privatleuten gehaltene Betriebsvermögen wurde laut der „Welt“ näherungsweise aus einer Stichprobe von knapp 4.500 Unternehmen ermittelt.

QUELLE: https://www.oldenburger-onlinezeitung.de/nachrichten/iw-vermoegen-des-reichsten-prozents-steckt-ueberwiegend-in-betrieben-67203.html

Studie des Verbandes der bayrischen Wirtschaft: Vorurteilen der Vermögensungleichheit auf der Spur / Brossardt: „Altersvorsorgeanwartschaften reduzieren Vermögensungleichheit um über 20 Prozent“ – Stabile Ungleichheit in Deutschland seit 2002 – Größere Ungleichheit in Ländern mit ausgedprägtem sozialem Sicherungsnetz – Vorschläge zur Förderung von privatem Vermögen – Einkommens-Ungleichheit in Deutschland seit 2005 stabil: sinkender Anteil der Mindestsicherungsbezieher*innen – Bayrische Wirtschaft, 2.7.2021

Die Vermögensungleichheit in Deutschland ist seit 2002 nicht gestiegen. Das ist eines der Ergebnisse der Studie der vbw – Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. „Gerechtes Deutschland – Die Rolle der Vermögen“. Die Studie wurde vom Institut der Deutschen Wirtschaft für die vbw erstellt und befasst sich mit dem Einfluss der sozialen Sicherungssysteme auf die Vermögensverteilung. „Bei der Verteilung der Vermögen muss man genau hinschauen. Für eine Ungleichverteilung der Vermögen gibt es verschiedene Gründe, entscheidenden Einfluss auf die Vermögensverteilung hat zum Beispiel die Ausprägung des Sozialstaats“, führte vbw Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt aus.

Auch im internationalen Vergleich zeigt sich, dass Länder mit einem größeren sozialen Sicherungsnetz generell ein höheres Maß an Ungleichverteilung aufweisen als Staaten, deren soziale Sicherung weniger stark ausgeprägt ist. „Dazu gehören auch Länder wie Dänemark, Norwegen und Schweden, die sonst als überaus gerecht wahrgenommen werden. In Ländern mit starker sozialer Sicherung besteht ein geringerer Anreiz zur privaten Vorsorge. Das schlägt sich auf die Vermögensbildung nieder und führt zu einem im internationalen Kontext niedrigeren Vermögensaufbau. Zumal entsprechend hohe Steuer- und Abgabenlasten diesen noch zusätzlich erschweren“, erklärte Brossardt.

Bezieht man beispielsweise Anwartschaften aus gesetzlichen, privaten und betrieblichen Altersvorsorgesystemen in die individuellen Vermögenspositionen mit ein, steigt das Vermögen. Die Vermögensungleichheit in Deutschland reduziert sich dadurch gleichzeitig um 22 Prozent. „Insbesondere die statistisch nicht erfasste Gesetzliche Rentenversicherung schlägt hier ins Gewicht. Wird diese berücksichtigt, dann verbessert sich in jüngeren Altersgruppen zwischen 18 und 35 Jahren, die noch wenig eigenes Vermögen bilden konnten, die Situation deutlich. Hier beträgt der Vermögensanstieg das 2,6 fache“, betonte Brossardt.

Um breiten Teilen der Bevölkerung Chancen auf Vermögensaufbau zu eröffnen, nennt Brossardt daher drei Forderungen: „Erstens müssen wir den Einzelnen wieder mehr Spielraum zum Vermögensaufbau lassen und konsequent die Steuer- und Abgabenbelastung senken. Zweitens müssen wir alles daransetzen, nach der Corona-Krise an die Arbeitsmarkterfolge der letzten Jahre anzuknüpfen und Beschäftigungsperspektiven zu schaffen. Drittens muss Wohnraum gezielt gefördert werden, denn die eigene Immobilie macht einen bedeutenden Anteil am Vermögen eines Haushalts aus.“ Eine klare Absage erteilte Brossardt den Plänen zur Einführung einer Vermögenssteuer.

„Der Rückhalt für unser Wirtschaftssystem der Sozialen Marktwirtschaft hängt maßgeblich davon ab, wie gerecht unsere Gesellschaft eingeschätzt wird. Bei der Auseinandersetzung mit Gerechtigkeitsfragen gilt es daher, die klaffende Lücke zwischen Wahrnehmung und Realität zu schließen. Der Blick auf die Daten zeigt, dass die Lage wesentlich besser ist als häufig angenommen“, erklärte Brossardt. So ist zum Beispiel die Verteilung der Nettoeinkommen in Deutschland seit 2005 stabil. Verantwortlich hierfür ist unter anderem der Beschäftigungsaufbau der letzten Jahre. „Dieser hat dazu geführt, dass immer weniger Menschen in Deutschland Leistungen der Mindestsicherung beziehen oder sich über Gebühr einschränken müssen. Die Quote sinkt seit 2013 deutlich“, so Brossardt.

QUELLE: https://www.vbw-bayern.de/vbw/PresseCenter/vbw-Studie-Vorurteilen-der-Verm%C3%B6gensungleichheit-auf-der-Spur.jsp

SIEHE DAZU:

=> Studie

QUELLE: https://www.vbw-bayern.de/gerechtes_deutschland

FERNER

=> Gerechtes Deutschland – Die Rolle der Vermögen – Institut der deutschen Wirtschaft Köln, 29.6.2021

Vermögen sind ungleicher verteilt als Einkommen. Dieser Sachverhalt ist unumstritten und gilt sowohl in Deutschland als auch in anderen Industrieländern, sodass Deutschland hierbei keine Sonderrolle einnimmt.

QUELLE: https://www.iwkoeln.de/studien/gutachten/beitrag/judith-niehues-jochen-pimpertz-maximilian-stockhausen-gerechtes-deutschland-die-rolle-der-vermoegen.html

=> Stellungnahme zum 6. Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung – Institut der deutschen Wirtschaft Köln, 21.6.2021

Mit dem 6. Armuts- und Reichtumsbericht (ARB) kommt die Bundesregierung ihrer gesetzlichen Verpflichtung nach zur Mitte einer jeden Legislaturperiode dem Deutschen Bundestag Bericht über fundamentale Kennzahlen zur Entwicklung von Armut und Reichtum in Deutschland zu erstatten.

QUELLE: https://www.iwkoeln.de/studien/iw-reports/beitrag/maximilian-stockhausen-stellungnahme-zum-6-armuts-und-reichtumsbericht-der-bundesregierung.html

=> Armut- und Reichtumsbericht: Größtenteils gute Nachrichten – Institut der deutschen Wirtschaft Köln, 12.5.2021

Judith Niehues, Maximilian Stockhausen: Rekordbeschäftigung, sinkende Langzeitarbeitslosigkeit, steigende Realeinkommen und eine recht stabile Verteilung – die positiven Entwicklungen der Jahre vor der Pandemie spiegeln sich auch im sechsten Armuts- und Reichtumsberichts (ARB) wider, der heute dem Bundeskabinett vorgelegt wurde. Eine Einordnung der wichtigsten Ergebnisse.

QUELLE: https://www.iwkoeln.de/presse/iw-nachrichten/beitrag/judith-niehues-maximilian-stockhausen-groesstenteils-gute-nachrichten.html

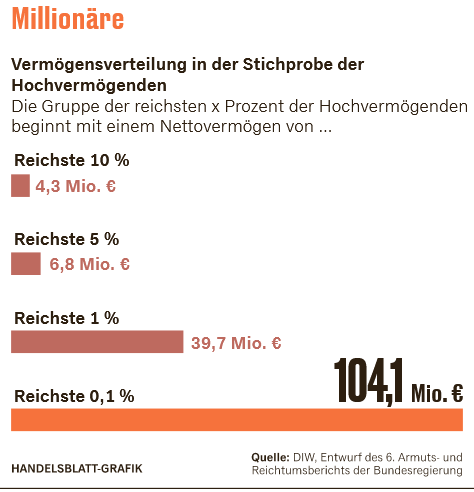

Martin Greive: Steuerdebatte Vermögensverteilung in Deutschland: Weniger ungleich als gedacht – SPD, Grüne und Linke wollen die Vermögensteuer wieder einführen. Doch laut einer Studie ist die Vermögensungleichheit geringer als behauptet – Handelsblatt, 1.7.2021

Die Initiative „taxmenow“ hat einen ungewöhnlichen Wunsch. Das Bündnis von Millionären aus Deutschland und Österreich fleht den Staat an, endlich stärker besteuert zu werden.

Seit Jahrzehnten nehme die Ungleichheit in Deutschland zu, die Machtkonzentration in Form von Kapital und Einfluss sei sogar „demokratiegefährdend“, schreiben sie in ihrem Onlineappell und fordern unter anderem die Wiedereinführung der Vermögensteuer.

Doch die These von der zunehmenden Ungleichheit ist umstritten: Ein Gutachten des IW Köln im Auftrag der Vereinigung der bayerischen Wirtschaft (vbw), die dem Handelsblatt vorliegt, kommt zu dem Schluss: Die Vermögensungleichheit in Deutschland wird überschätzt, weil zu viele Faktoren außer Acht gelassen werden.

Werden etwa Rentenansprüche berücksichtigt, sinkt allein dadurch die Vermögensungleichheit um 22 Prozent. „Durch die Hinzurechnung von Ansprüchen an Altersvorsorgesysteme nimmt das durchschnittliche Nettovermögen deutlich zu“, sagt vbw-Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt.

Zudem nehme die Vermögensungleichheit immer stärker ab, je mehr Altersgruppen ans Rentenalter heranrückten. All diese Effekte sind in der Diskussion um die Vermögensverteilung zu beachten, um auf einer sachlich fundierten Grundlage Handlungsoptionen zu prüfen“, so Brossardt.

Jahrzehntelang hatte es in Deutschland eine Vermögensteuer gegeben, bis das Bundesverfassungsgericht 1995 in einem Urteil bemängelte, Immobilien würden wegen veralteter Bewertungsmaßstäbe bei der Vermögensteuer deutlich bevorzugt.

Die damalige Bundesregierung unter Helmut Kohl (CDU) handelte nicht, ab 1997 wurde die Steuer nicht mehr erhoben und verschwand erst einmal in der Schublade. In den vergangenen Jahren erlebte die Diskussion über die Steuer mit dem Aufkommen einer neuen Ungleichheitsdebatte in Deutschland ein Comeback.

In genau dieser Diskussion gerät allerdings vieles durcheinander. So ist die Schere bei den Nettoeinkommen hierzulande vergleichsweise gering, weil der Staat über das Steuersystem sehr viel umverteilt.

*** Bei Vermögensungleichheit ist Deutschland an der Spitze ***

Die Vermögensungleichheit in Deutschland ist im internationalen Vergleich dagegen tatsächlich sehr hoch. Unter 29 Staaten ist die Schere laut Credit Suisse nur in fünf anderen Ländern größer.

Dieser Umstand allein sagt noch nicht viel aus. So sind etwa die Vermögen in Dänemark oder Schweden noch ungleicher verteilt als in Deutschland. Und ausgerechnet diese Länder gelten insbesondere im linken Lager eigentlich als Vorbild in Sachen soziale Gerechtigkeit.

Gegenstand hitziger Debatten ist auch immer wieder, was die Ursache von Vermögensungleichheit ist und wie sie gemessen wird. So glauben viele, die Vermögensungleichheit in Deutschland sei eigentlich noch höher als bekannt, weil hohe Vermögen unzureichend erfasst werden und die Vermögenskonzentration dadurch systematisch unterschätzt werde.

Ein Indiz, dass da etwas dran sein könnte, lieferte im Vorjahr eine DIW-Studie. Auf Basis neuer Daten kamen die Forscher zu dem Schluss, das reichste Prozent der Bevölkerung vereine in Deutschland nicht 22, sondern rund 35 Prozent des Nettovermögens auf sich.

Auf der anderen Seite gibt es Faktoren, die die Ungleichheit in Deutschland besonders in die Höhe treiben, allen voran die Wiedervereinigung. Viele Ostdeutsche fingen nach der Wende bei null an und bauen seitdem erst Vermögen auf.

Eine weitere Frage ist, was in die Betrachtung bei der Messung von Vermögensungleichheit einfließt. Hier setzt auch die IW-Studie im Auftrag der bayerischen Wirtschaft an. Insbesondere wenn Rentenanwartschaften einbezogen werden, ändert sich laut Studie das Bild vom „Ungleichland“.

*** Ungleichheit unter älteren Altersgruppen geringer ***

Werden Rentenansprüche berücksichtigt, verbessert sich in der Altersgruppe zwischen 18 und 35 Jahren, die noch wenig eigenes Vermögen bilden konnten, die Situation deutlich. Hier beträgt der Vermögensanstieg laut Studie das 2,6-Fache. Die Vermögensverteilung variiert zudem nach Altersgruppen. So ist die Ungleichheit der Vermögen innerhalb älterer Altersgruppen deutlich geringer.

Um zu den obersten zehn Prozent der jüngsten Altersgruppe von unter 30 Jahren zu gehören, muss ein Haushalt mindestens über das 14-Fache des mittleren Vermögens verfügen. Bei den 55- bis 59-Jährigen reicht hingegen das Fünffache.

Die linken Parteien hält das aber nicht davon ab, Vermögen steuerlich stärker belasten zu wollen. Sie verweisen neben der hohen Vermögensungleichheit auch auf die im internationalen Vergleich geringe Vermögensbesteuerung in Deutschland.

Vermögensbezogene Steuern, unter die etwa die Erbschaft- oder die Grundsteuer fallen, machen hierzulande nur einen Anteil am Bruttoinlandsprodukt von 1,1 Prozent aus. Im OECD-Durchschnitt sind es dagegen 1,9 Prozent.

Und Corona hat aus Sicht der Parteien die Ungleichheit noch verschärft. Während viele Geringverdiener Einkommenseinbußen zu verkraften hatten, etwa weil sie in Kurzarbeit waren, mehrte sich das Vermögen vieler Wohlhabender dank steigender Immobilienpreise und Aktienkurse auch in der Krise immer weiter.

*** Hohe Steuerbelastung für Unternehmen

Die SPD will deshalb Nettovermögen ab zwei Millionen Euro mit einem Prozent besteuern, Vermögen ab einer Milliarde Euro mit zwei Prozent. Zwischen 17 und 24 Milliarden Euro würde die Steuer nach DIW-Berechnungen im Jahr einspielen, bei Freibeträgen für Unternehmen etwas weniger. Die Pläne der Grünen sehen ähnlich aus, das Konzept der Linken sieht vor, Vermögen ab einer Million Euro mit ein bis fünf Prozent zu besteuern.

Auch wenn diese Steuersätze zunächst gering erscheinen, die Belastung für einzelne Unternehmen fiele hoch aus. So rechnet der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) vor, durch die Vermögensteuerpläne etwa der SPD stiege die Steuerbelastung für Unternehmen inklusive anderer Steuern auf bis zu 79 Prozent. Und: Ausgerechnet ertragsschwächere Unternehmen wären besonders betroffen.

Ein weiteres Gegenargument gegen die Wiederbelebung der Vermögensteuer ist der Bürokratieaufwand. Anders als etwa bei der Erbschaftsteuer fällt die Erfassung des Vermögens nicht alle paar Jahrzehnte, sondern jedes Jahr an. Alle Vermögensgegenstände zu erfassen, etwa den Picasso an der Wand oder die Jacht, sei extrem aufwendig und rechtlich angreifbar.

Befürworter einer Vermögensteuer sehen dagegen keine gravierenden Probleme. So könne sich Deutschland ein Beispiel an der Schweiz nehmen, wo es eine Vermögensteuer gibt. Dort werde Unternehmen in wirtschaftlicher Schieflage die Steuer gestundet.

Auch die Bewertungsprobleme ließen sich lösen, insbesondere die von Immobilien, wegen der die Vermögensteuer 1995 gekippt wurde. So werden im Zuge der Grundsteuerreform in den nächsten Jahren ohnehin der aktuelle Wert sämtlicher Immobilien in Deutschland neu erfasst.

Die IW-Autoren warnen dagegen in ihrer Studie, die Einführung einer Vermögensteuer könnte sogar ungewollt zu mehr Ungleichheit führen. So zeigten vermögensbezogene Steuern „regelmäßig eine begrenzte umverteilende Wirkung auf“, schreiben die Forscher.

Zugleich ziehe die Besteuerung von Betriebsvermögen „negative Beschäftigungseffekte nach sich“, weil Investoren ihre Standortentscheidungen hinterfragten. Dadurch drohten nicht nur Einbußen bei Einkommen, sondern auch bei Rentenansprüchen – dabei würden gerade die die Ungleichheit reduzieren.

Immobilien spielen entscheidende Rolle

Auch die diskutierte Stabilisierung des höheren Rentenniveaus sehen die Forscher unter Ungleichheits-Gesichtspunkten kritisch. Denn dafür seien höhere Rentenbeiträge notwendig, die wiederum den privaten Vermögensaufbau erschwerten.

Um breiten Teilen der Bevölkerung Chancen auf Vermögensaufbau zu eröffnen, müssten Steuern und Abgaben eher sinken, sagt vbw-Hauptgeschäftsführer Brossardt.

„Zweitens müssen wir alles daransetzen, nach der Coronakrise an die Arbeitsmarkterfolge der letzten Jahre anzuknüpfen und Beschäftigungsperspektiven zu schaffen“, so Brossardt. Und drittens müsse die Politik gezielt Wohnraum fördern.

Tatsächlich spielen gerade Immobilien bei der Vermögensverteilung in Deutschland eine wichtige Rolle. Deshalb liege „es nahe, die Einstiegshürden durch die insbesondere in einigen deutschen Bundesländern hohe Grunderwerbsteuer in den Blick zu nehmen“, schreiben etwa auch die Steuerrechtler Peter Hongler und Mattias Valta in einem neuen Fachaufsatz zur Vermögensteuer.

Mit anderen Worten: Ausgerechnet die Grunderwerbsteuer, die Vermögen besteuern soll, könnte die Vermögensungleichheit verschärfen.

QUELLE: https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/steuerdebatte-vermoegensverteilung-in-deutschland-weniger-ungleich-als-gedacht/27382576.html

Wird man mit einem hohen IQ reich? Die Antwort überrascht: Der Zusammenhang ist schwach ausgeprägt – Entscheidend ist auch das Geburtsland – Cash-online, 2.7.2021

Der US-amerikanische Unternehmer Robert T. Kiyosaki sagte einmal: „Intelligenz löst Probleme und bringt Geld“. Aber wie stark ist tatsächlich die Verbindung zwischen Gehirnleistung und der Größe des Bankkontos?

Nicht sehr stark, wie Moneytransfers.com herausfand. Die Plattform verglich die durchschnittlichen IQ-Werte von verschiedenen europäischen Ländern mit dem durchschnittlichen Vermögen ihrer Einwohner und untersuchte die Ergebnisse.

Die Deutschen lagen beim IQ einen Punkt hinter Spanien, aber das Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Kopf war in Deutschland um 16.903 USD höher.

Einige Länder zeigten einen starken Zusammenhang zwischen dem durchschnittlichen IQ und dem Pro-Kopf-Einkommen, aber äußere Einflüsse, die weiter unten erklärt werden, scheinen dabei einen größeren Effekt zu haben. Nach den Untersuchungen von Moneytransfers.com führt ein höherer IQ nicht unbedingt dazu, dass man mehr Geld verdient. Wie frühere wissenschaftliche Studien schon gezeigt haben, kann das jeweilige Geburtsland einen weitaus größeren Einfluss darauf haben. …

QUELLE: https://www.cash-online.de/investmentfonds/2021/wird-man-mit-einem-hohen-iq-reich-die-antwort-wird-sie-ueberraschen/569404

SIEHE UNTER ÖSTERREICH

1) Anderl: Eine Millionärssteuer ist eine Frage der Gerechtigkeit – Arbeiterkammer, 25.6.2021

QUELLEN

https://www.arbeiterkammer.at/millionaerssteuer

(verdeckt verlinkt): https://www.arbeiterkammer.at/millionaerssteuer#heading_Trend_Ranking_zeigt_wie_die_Super_Reichen_in_einem_Jahr__das_von_Rekordarbeitslosigkeit_gepraegt_war__noch_reicher_wurden

SIEHE DAZU: https://soreichistoesterreich.ak.at/

2) Die reichsten Österreicher 2021: Milliardäre & Clans – Trend, 25.6.2021

QUELLE: https://www.trend.at/wirtschaft/oesterreicher-milliardaere-clans-12143947

INTERNATIONAL

Mehr Fairness: 130 Länder einigten sich auf Mindeststeuer – Anpassung an das Digitalzeitalter: Weltweit tätige Unternehmen sollen mindestens 15 Prozent Steuern zahlen – Wiener Zeitung, 1.7.2021

Mehr als 130 Länder der Welt haben sich auf eine umfassende Steuerreform geeinigt. Dazu gehöre eine globale Mindeststeuer von 15 Prozent, hieß es am Donnerstag in einer gemeinsamen Erklärung der Staaten. Sie hatten unter dem Dach der Industriestaaten-Organisation OECD seit Jahren darüber verhandelt. Einige noch offene Details sollen bis Oktober geklärt werden.

Der deutsche Finanzminister Olaf Scholz sprach bei einem Besuch in Washington von einem kolossalen Fortschritt. „Die Sache ist jetzt auf dem Gleis.“ Es sei auf internationaler Bühne der größte Durchbruch in den vergangenen 20 Jahren. Für Deutschland werde die Vereinbarung am Ende mehr Steuereinnahmen bedeuten.

Auch der heimische Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) zeigte sich erfreut. „Eine globale Lösung sorgt dafür, dass mehr Fairness in der Besteuerung und zwischen den Ländern erreicht wird. Österreich wird von der globalen Steuerreform in einem erheblichen Maße profitieren und hat immer eine Vorreiterrolle eingenommen“, hieß es in einem Statement.

Die sieben führenden Industriestaaten (G7) hatten sich zuletzt bereits auf ein Grundgerüst geeinigt – mit einer Mindeststeuer für weltweit tätige Unternehmen von 15 Prozent und einer neuen Verteilung der Steuereinnahmen der 100 größten und profitabelsten Konzerne zugunsten von Ländern, in denen diese Unternehmen besonders viel Geschäft machen. Davon dürften vor allem große Schwellenländer profitieren.

Mit der geplanten Jahrhundert-Reform der OECD sollen die Steuerregeln an das Digitalzeitalter angepasst werden. Denn global agierende Konzerne verlegen seit Jahrzehnten Gewinne geschickt in Länder, die sie mit immer niedrigeren Steuersätzen anlocken – und zahlen am Ende vergleichsweise wenig Steuern, meist deutlich weniger als etwa Mittelständler. Vor allem Technologiekonzerne verlagern besonders häufig Gewinne aus Patenten, Software oder Lizenzeinnahmen, die auf geistigem Eigentum basieren. (apa/reuters)

QUELLE: https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2110933-130-Laender-einigten-sich-auf-Mindeststeuer.html

SIEHE DAZU:

=> 130 countries and jurisdictions join bold new framework for international tax reform – OECD, 1.7.2021

QUELLE: https://www.oecd.org/tax/beps/130-countries-and-jurisdictions-join-bold-new-framework-for-international-tax-reform.htm

=> Statement

QUELLE (5-Seiten-PDF): https://www.oecd.org/tax/beps/statement-on-a-two-pillar-solution-to-address-the-tax-challenges-arising-from-the-digitalisation-of-the-economy-july-2021.pdf

COMMENT: Wie schön und gerecht – und alle Finanzminister dieser Welt waren sich nach dem G7-Vorschlag sofort einig: jetzt endlich geht es den pösen, pösen IT-Unternehmen und anderen an den Kragen, die sollen mal endlich ordentlich da Steuer blechen, wo sie ihre Unternehmenseinkommen generieren. Prima, das ist würdig und recht, gell?

Doch halt, wer profitiert? Die Fiskalbehörden der händeaufhaltenden, finanzklammen Staaten.

Und die betroffenen Unternehmen leiden nun und darben? Aber geh: die sehen Steuern als Kosten.

Wer bezahlt die Kosten?

Richtig: die Kosumentinnen und Konsumenten rund um die Welt.

Mithin: die Kosument*innen zahlen brav die Steuern in die Kassen der geldhungrigen Staaten über neue, höhere Dienstleistungs- und Warenpreise.

Aus den Steuereinnahmen werden dann die Subventionen an die p.t. Staatsbürgerschar ausbezahlt.

Die staatlichen Wohltaten zahlt also wer?

Richtig: die Wohltatenempfänger*innen selbst.

Welch‘ wahrhafte Gerechtigkeit!

Und dazu noch ein kleiner, nicht unbedeutender Nebeneffekt: steigende Preise, steigende Inflation.

Schuldschrumpfungseffekt für die hoch verschuldeten Staaten, Entreicherung für die braven Staatsbürger*innen.

Na, aber hallo! Wenn das nicht gerecht ist, wahrhaft würdig und recht?

Aber Unternehmensmonopole zerschlagen, Oligopole von Beginn an verhindern? Aber nein, das bringt doch Steuereinnahmen und nationalen Einfluss weltweit via transnationaler Unternehmen – auch wenn man sich als Staat später dann genau an diese verkauft – und bereits verkauft hat. Ein ungeheures Staatsversagen, Resultat fehlgeleiteten politischen Handelns in der Vergangenheit.

Wer zahlt es?

Menschen.

Welches ist die Münze?

Dieser Menschen Freiheit.

Hans Bentzien: BIZ: weltweit lässt Corona Hauspreise ungewöhnlich stark steigen – Pandemie als Mitursache: veränderte Wohnpräferenzen, Niedrigzinspolitik – Anfälligkeit für größere Korrekturen am Immobilienmarkt: Langsamerer Anstieg der Mieten als jener der Hauspreise, stärkerer bei Hypothekarzinsen und Aneliherenditen – Ursache der Vermögensungleichheit laut BIZ zu simpel beurteilt: Messung von Vermögensungleichheit schwerer als die von Einkommensungleichheit, Anleihekäufe in Frankreich und Deutschland haben Vermögensungleichheit nicht deutlich vertieft – DJN, 29.6.2021

Die Corona-Pandemie hat zu einem weltweit Anstieg der Hauspreise geführt, der nach Einschätzung der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) in vielen Fällen stärker als fundamental gerechtfertigt ausfiel – auch in Deutschland. Dies berge das Risiko späterer großer Preiskorrekturen und könnte das mittelfristige Wirtschaftswachstum mindern, mahnte die BIZ.

„Ein Anstieg der Hauspreise während einer Rezession ist nichts Ungewöhnliches, unter anderem, weil die akkommodierende Geldpolitik zur Ankurbelung der Wirtschaft auch die Preise von Vermögenswerten stützt, aber die jüngsten Anstiege waren ungewöhnlich hoch“, schreibt die BIZ in ihrem Jahresbericht. Im Durchschnitt der Industrieländer erhöhten sich die Hauspreise demnach um 8,0 Prozent.

Dahinter steckte laut BIZ zum einen die Pandemie selbst. Die Zahl der Hausverkäufe stieg nach einem starken Rückgang Anfang 2020 zum Jahresende und Anfang 2021 deutlich, worin auch veränderte Wohnpräferenzen zum Ausdruck kamen. Viele Haushalte bewerteten aufgrund von Lockdowns und vermehrter Heimarbeit die Kosten eines Pendelns zwischen Wohn- und Arbeitsort neu.

Zum anderen machten es niedrigere Zinsen nicht nur billiger, einen Hauskredit zu bedienen, sie erhöhen auch den Barwert zukünftiger Wohndienstleistungen, was den Wert von Wohneigentum gegenüber der Miete erhöht. Allerdings fiel der Anstieg der Hauspreise in den meisten Ländern deutlich stärker aus, als fundamentale Faktoren wie Zinsen oder Mieten das nahelegten.

So stiegen die Mieten während der Pandemie in den meisten Ländern langsamer, während zugleich Hypothekenzinsen und Anleiherenditen bis Anfang 2021 sanken. „Diese offensichtliche Divergenz zwischen den Hauspreisen und ihren fundamentalen Bestimmungsgrößen könnte die Preise anfälliger für größere Korrekturen in der Zukunft machen, insbesondere wenn die finanziellen Bedingungen weniger günstig werden“, warnt die BIZ.

Zu den Ländern mit ungewöhnlich starken Preissteigerungen zählt die BIZ Deutschland. Aus einer Grafik des Jahresberichts geht hervor, dass der Anstieg der deutschen Hauspreise um knapp 7 Prozentpunkte stärker ausfiel als auf Basis historischer Erfahrungen zu erwarten gewesen wäre. In Frankreich betrug diese Differenz rund 6 Punkte, in Italien 1,5 und in Spanien 2 Punkte.

Dass Zentralbanken über den steigenden Wert von Wohnimmobilien die Vermögensungleichheit in der Bevölkerung verstärkten, diesen Vorwurf schließt sich die BIZ nicht vorbehaltlos an. „Vermögensungleichheit ist schwerer zu messen als Einkommensungleichheit“, gibt sie zu bedenken. Zumindest in Deutschland und Frankreich hätten die groß angelegten Anleihekäufe in der Finanzkrise die Ungleichheit nicht deutlich gesteigert.

QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-06/53278125-biz-corona-laesst-hauspreise-ungewoehnlich-stark-steigen-015.htm

Digitalisierung: Weltweit rechnen Manager mit dem Ende der Bankfilialen bis 2026 – HANDELSBLATT FINANCE BRIEFING / HANDELSBLATT, 29./30.6.2021

Die Mehrheit der Banker rechnet laut einer aktuellen Umfrage in den nächsten fünf Jahren mit einem Aussterben filialbasierter Geschäftsmodelle.

In der Coronakrise haben etliche Menschen die Erfahrung gemacht, dass sich die allermeisten Bankgeschäfte ohne den Besuch einer Filiale erledigen lassen. Auch bei vielen Finanzmanagern hat deshalb ein Umdenken stattgefunden.

In einer Umfrage unter 305 Bankmanagern weltweit gaben 65 Prozent an, dass sie es für wahrscheinlich oder sehr wahrscheinlich halten, dass filialbasierte Geschäftsmodelle in den kommenden fünf Jahren aussterben. Vor vier Jahren lag die Zustimmung zu dieser Aussage lediglich bei 35 Prozent.

Die Umfrage wird jährlich von der Research-Abteilung des britischen Economist durchgeführt und vom Softwarekonzern Temenos bezahlt. Bei der Umfrage gaben vor allem Spitzenmanager aus Nordamerika (70 Prozent), Europa (69 Prozent) und Afrika (68) an, dass sie den Tod klassischer Filialbanken in den nächsten fünf Jahren für wahrscheinlich halten. In Lateinamerika (58 Prozent) und der Region Asien-Pazifik (55 Prozent) fiel die Zustimmung geringer aus.

QUELLE: (ZAHLPFLICHT): https://www.handelsblatt.com/finanzen/banken-versicherungen/banken/digitalisierung-manager-rechnen-mit-dem-ende-der-bankfilialen-bis-2026-/27364972.html

BÖRSEN

SENTIX-Sentiment: Da passt was bei den Anleihen nicht zusammen; Öl und China als Trigger für eine Korrektur? – SENTIX, 4.7.2021

Die Rentenkurse scheinen stabil. Im Hintergrund ist jedoch das strategische Grundvertrauen abgesackt, die Positionierung ist umgekehrt viel zu hoch. Diese Entwicklungen passen nicht zusammen, zumal die jüngsten Konjunkturzahlen Öl ins Feuer gießen. Die neuesten Juli-Daten vom „first mover“ weisen den Weg. Apropos Öl: Beim schwarzen Gold steigen die Risikofaktoren erneut an. Deutlich entspannter sieht es bei den Edelmetallen aus.

Weitere Ergebnisse: * Aktien: Störfaktor China * Rohöl: Risikoradar mit negativem Signal

QUELLE: https://www.sentix.de/

Nachhaltigkeitsstandards: Globale Aufseher wollen Anleger vor „Greenwashing“ schützen – ESG-Kriterien bei Anlegern zunehmend an Bedeutung. Doch Aufseher sind besorgt, was die Verlässlichkeit und Vergleichbarkeit der Informationen angeht – HANDELSBLATT FINANCE BRIEFING / HANDELSBLATT, 30.6.2021

Nachhaltige Investments boomen. Doch wie nachhaltig ist das Geld wirklich angelegt? Die Beantwortung dieser Frage gestaltet sich überraschend schwierig. Denn bei den Nachhaltigkeitsbewertungen von Unternehmen geht es bunt durcheinander, je nachdem, welche der darauf spezialisierten Agenturen ihr Urteil abgibt.

# Ein wichtiger Grund für die abweichenden Urteile sind unterschiedliche Schwerpunkte bei den drei Nachhaltigkeitsthemen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. „Manche schauen mehr auf Ökologie, andere stärker auf Soziales, wieder andere auf Unternehmensführung“, erklärt Henrik Pontzen, Leiter Nachhaltigkeit bei Union Investment.

# Eine weitere Rolle spielen unterschiedliche Messweisen für einzelne Kriterien. Das Thema Fortbildung, ein Unterpunkt für die soziale Bewertung, bewertet Sustainalytics anhand der Anzahl von Fortbildungsteilnehmern, S&P wiederum mit den pro Teilnehmer eingesetzten Stunden.

# Ein gutes Beispiel für unterschiedliche Einschätzungen durch unterschiedliche Sichtweisen ist Tesla. Manche Häuser benoten den E-Autobauer schlecht, etwa wegen Treibhausgasemissionen bei der Lithiumförderung zur Batterieproduktion und den Recyclingprobleme bei den Batterien. Andere Bewerter stufen Tesla genau wegen dieses Geschäftsmodells gut ein, während die Autobranche insgesamt noch von Verbrennern abhängt.

Wichtig ist: Alle Beurteilungen sind nur Momentaufnahmen. Wenn es um die Beurteilung von Unternehmen geht, rät Louis Larere, Fondsmanager bei Zadig Asset Management, öffentlich vorliegende Informationen wie Bilanzen und Nachhaltigkeitsberichte zu durchforsten. Mindestens einen Nachteil habe dieser Ansatz aber: „Das ist zeitaufwendig“. QUELLE (ZAHLPFLICHT): https://www.handelsblatt.com/finanzen/anlagestrategie/trends/nachhaltigkeitsstandards-globale-aufseher-wollen-anleger-vor-greenwashing-schuetzen/27379768.html

Astrid Dörner und Kollegen: Morgen Stanley, JP Morgan, Goldman Sachs: Milliarden für die Aktionäre: US-Banken schütten großzügig Kapital aus – HANDELSBALTT FINANCE BRIEFING / HANDELSBLATT, 28./30.6.2021

Die großen Wall-Street-Häuser starten nach der Freigabe durch die US-Notenbank mit umfangreichen Kapitalausschüttungen. Auch in Europa zeichnen sich Lockerungen ab. Experten warnen.

Amerikas Banken sind als große Gewinner aus der Coronakrise hervorgegangen und haben großzügige Dividenden für ihre Aktionäre verkündet. Insgesamt stockten die Banken laut Berechnungen von Experten die Ausschüttungen um rund zwei Milliarden Dollar auf:

# Morgan Stanley will die Dividende im dritten Quartal auf 0,70 Dollar pro Aktie verdoppeln. Analysten hatten im Durchschnitt mit einer Erhöhung auf etwa 50 US-Cent pro Aktie von derzeit 35 US-Cent gerechnet. Die Bank kündigte außerdem an, die Ausgaben für Aktienrückkäufe um 20 Prozent auf zwölf Milliarden Dollar zu erhöhen.

# Auch der Rivale JP Morgan zahlt seinen Anteilseignern mehr aus: Die größte Bank der USA kündigte an, die Ausschüttung im dritten Quartal von 90 US-Cent auf 1,00 Dollar pro Aktie anzuheben.

# Goldman Sachs teilte mit, statt 1,25 Dollar pro Aktie nun 2,00 Dollar auszuschütten. Die Bank of America wird ab dem dritten Quartal den Investoren 17 Prozent mehr pro Anteilschein zahlen: Die Dividende steige auf 21 US-Cent pro Aktie.

QUELLE: (ZAHLPFLICHT): https://www.handelsblatt.com/finanzen/banken-versicherungen/banken/morgen-stanley-jp-morgan-goldman-sachs-milliarden-fuer-die-aktionaere-us-banken-schuetten-grosszuegig-kapital-aus/27372848.html

Patrick Herger: US-Börsen – Wie 13 Amateure zu Superinvestoren wurden – und was dies mit den derzeitigen Börsen-Rekordständen zu tun hat – Nur wenn der Trend gefestigt ist: Trendfolgestrategie als Mittel zum Börsenerfolg – Neue Zürcher Zeitung, 2.7.2021

Die Wette eines Börsen-Tycoons mit einem befreundeten Händler war der Startpunkt für eine der bedeutsamsten Wall-Street-Legenden. Was sie mit Trendfolge-Strategien und den momentanen Rekordständen von Börsenindizes zu tun hat.

Zwei Dinge begründeten den Ruf von Richard Dennis als Börsen-Superstar: sein Erfolg und sein Reichtum in jungen Jahren. Zu Beginn der achtziger Jahre soll der damals 31-jährige Commodity-Trader ein Vermögen von 400 Mio. $ besessen haben, erwirtschaftet innerhalb eines Jahrzehnts mit einem Startkapital von weniger als 2000 $. Ein befreundeter Investor, William Eckhardt, war deshalb der Meinung, dass Dennis von der Natur mit einem aussergewöhnlichen Investment-Talent ausgestattet worden sei.

Dennis selbst sah die Sache anders. Er glaubte, dass Begabung nur wenig mit Börsen-Erfolg zu tun habe. Erfolgreiche Händler liessen sich, meinte Dennis, so schnell und effizient produzieren wie Schildkröten auf Schildkrötenfarmen; er könne praktisch jeden in einen erfolgreichen Trader verwandeln. Diese Ansicht war der Ausgangspunkt für die Wall-Street-Legende über die sogenannten «Turtle Traders».

Dennis und Eckhardt schlossen nämlich eine Wette ab, ob Talent für Börsenerfolg notwendig sei oder Handwerk ausreiche. Um die Wette zu entscheiden, schalteten sie im «Wall Street Journal» und in der «New York Times» Anzeigen, dass Dennis einige wenige Interessierte zu Tradern ausbilden wolle. Der jugendliche Rohstoff-Händler wählte schliesslich 13 Personen aus, die ursprünglichen Turtle-Trader, die in einem 14-tägigen Lehrgang ein einfaches System von Handelsregeln lernten (später kamen noch zehn weitere Personen dazu, einer der Gründe, warum verschiedene Angaben über die Zahl der Trader existieren).

*** Wie erfolgreich waren die Turtle-Trader? ***

Die 13 Amateure erzielten laut Aussage von Curtis Faith, einem der ursprünglichen Turtle-Trader, in den knapp fünf Jahren des Experiments einen Gewinn von durchschnittlich 80% im Jahr. Wie haben sie das angestellt, welche Regeln verhalfen ihnen zu diesen Superrenditen? Mittlerweile finden sich im Internet mehrere Quellen, in denen die Strategie beschrieben ist, welcher die Turtle-Trader folgten.

Im Prinzip handelte es sich um ein einfaches Trendfolge-System, wobei die Trader sich auf Futures-Märkte konzentrierten. Sie wetteten sowohl auf steigende als auch auf fallende Kurse, wenn durch die Preise ein Signal entstand, das die Etablierung eines entsprechenden Trends anzeigte. Allerdings sehen manche Investoren in dieser Legende eher eine Mahnung als eine Erfolgsgeschichte.

Denn die Strategie der Turtle-Trader funktionierte nur gerade bis zum Ende des Experiments gut. Danach waren die Renditen deutlich kleiner oder, wie bei S&P Futures zwischen 2000 und 2019, sogar negativ. Dennis selbst erlitt im Jahr 1987 hohe Verluste. Sein Ansatz war besonders anfällig für die Art Crash, die sich 1987 abspielte. Bis im August 1987 hatte der Dow Jones einen Rekord nach dem anderen verbucht. Im Oktober kam der Crash; der US-Index verlor am «schwarzen Montag» innerhalb eines Tages 23% an Wert.

*** Auf hohe Preise folgen im Normalfall noch höhere Preise ***

Manche Investoren sehen Parallelen zwischen der Börsensituation von 1987 und heute, weshalb sie einen starken Rückgang für möglich halten. Tatsächlich verzeichnen die Leitindizes der USA, der Dow Jones und der S&P 500, im bisherigen Jahresverlauf Rekord um Rekord. Ist es daher überdurchschnittlich riskant und angesichts der hohen Kurse unvorsichtig, jetzt auf Trendfolge-Strategien zu setzen?

Um diese Frage zu beantworten, gilt es zu bedenken, dass viele Trendfolge-Systeme weniger Crash-anfällig sind als dasjenige von Richard Dennis. Ausserdem ziehen hohe Preise oft noch höhere Preise nach sich. Dieser Grundsatz gilt auch, wenn die Börsen Rekordstände erreichen. Der S&P 500 etwa hatte seit 1950 in rund der Hälfte der Zeit ein Niveau, das weniger als 5% von einem Rekordhoch entfernt war. Nun könnte es allerdings sein, dass sich die Renditen je nach Indexniveau unterscheiden.