Views: 114

Die zurückliegende Woche ging neuerlich mit einer großen Menge an Meldungen einher – Lesestoff für eine ganze Woche – in der Tat: es geht um die Rezeption, die Behirnung, das inhaltliche Verstehen des Berichteten. Schon das Lesen der Schlagzeilen in der ÜBERSICHT hält auf dem Laufenden und die kleinen, grauen Hirnzellen in Schwung.

Mit Hilfe der Suchfunktion lassen sich einzelne Artikel rasch auffinden; dazu dient z.B. auf der MICROSOFT-Arbeitsoberfläche „WINDOWS“ die simultane Tastenkombination CTRL bzw. STRG (Control, Steuerung) und F (Find, Finde) zur Suche.

FÜR DEN EILIGEN LESER wiederholt sich – es ist schon fast langweilig! Wo ist der News-Wert? – das wöchentliche Mantra, denn summa summarum gibt es weiterhin nur zu vermerken, das es der Wirtschaft rund um den Erdball noch – noch! – immer “supertoll” geht.

Ganz so „supertoll“ geht es freilich nicht mehr zu, aber noch „toll“ genug. Doch die steckengebliebenen Containerfrachtschiffe, die fehlenden Lastkraftwagenfahrer, die mangelnden Chips für die Elektronikteile, die die Autoindustrie – und nicht nur diese – so dringend benötigt, fehlen. Meldungen dazu gab es in der zurückliegenden Woche in vielfacher Form. Genug Sand im Getriebe, um Preise steigen zu lassen und gleichzeitig die Wirtschaftsaktivitäten einzubremsen. Stagflationäre Warnleuchten glimmen auf.

Tatsächlich fordern Gewerkschaften kräftige Lohnerhöhungen – zumindest jene in Deutschland. Ein Startschuss für die von Zentralbanken gefürchteten und eine Geldentwertung befestigenden Zweitrundeneffekte?

Geöffnete Geldschleusen tun ein Übriges, wie die Empfehlung des Internationalen Währungsfonds (IWF) sie nahelegt. Doch Zentralbanker und Wirtschaftsforscher sind sich einig: die Inflation bleibt kein Dauergast, 2022 wird sie schon Geschichte sein. Auch der neue WIFO-Chef Felbermayr äußert sich mit Blick auf Österreich im gleichen Sinn. Nur wenige Experten sehen dies anders.

Reihum fielen die Wirtschaftsprognosen gedämpfter aus, vom IWF und der OECD über den New Yorker Konjunkturindex, von den stockenden Autoverkäufen in China und in der Eurozone zu den pessimistischer eingestellten Wirtschaftsprognostikern in Deutschland und Österreich gibt es eines zu hören: leichtes Jammern auf hohem Niveau. Auf Mittelfrist wird wohl der Rebound-getriebene Wirtschaftsboom enden und zu schwachen Wachstumsraten der Vorjahre zurückkehren, so Felbermayr vom österreichischen Wirtschaftsforschungsinstitut. Damit dürfte er nicht nur allein die österreichische Wirtschaftssituation der Jahre nach 2022, 2023 skizziert haben, sondern auch die von Europa. Doch zuvor werden die derzeit fragmentierten Wirtschaftsdynamiken der einzelnen Branchen wieder gekittet sein: Jubel in der produzierenden Industrie, banges Warten auf Umsätze bei den Dienstleistern, allen voran dem Tourismus- und Beherbergungsgewerbe. Tu felix Austria aber bewirte Deine ausländischen Gäste zahlreich – so könnte es, kommt nichts seitens der Pandemie dazwischen, Ende dieses Jahres heißen.

Einer Gratwanderung gleich scheinen die Bemühungen um die Eindämmung des CO2-Ausstoßes, welche wirtschaftlich sowohl dämpfend als auch antreibend, unterm Strich vermutlich positiv wirken. Grundproblem bleibt hier: wie lassen sich Konsumwünsche der seit langem in der westlichen Welt verwöhnten Nachfrager in Einklang mit einer wirkungsvollen Klimapolitik bringen? Kritische Stimmen meinen, dass dies nahezu unmöglich sei: die vorherrschenden sozial treibenden Kräfte stünden dem entgegen. Für die jüngeren und jüngsten Generationen ist das kein gutes Omen.

Wie gerne schaut man da Richtung Innovation: die Weiterentwicklung des Menschen zum technoiden Mensch, die digitale Anthropologie als Hoffnungsgebiet. Aber nicht nur: Digitalisierung und Kriminalität haben schon längst Hochzeit gehalten. Und soziale Medien sowie Digitalisierung erweisen sich nicht nur als segensreich, sondern für viele heimlich, still und leise als digitale Stasi, als digitalisiertes stählernes Gehäuse der Bürokratie und Quelle für Überlastung, als Ursache für Negativstress und Burnout; nicht zuletzt als gesellschaftsspaltender Keil: immer schneller, immer schneller, wer – atemlos geworden – nicht mithalten kann oder will, was dann?

…oooOOOooo…

ÜBERSICHT

- UMWELT – KLIMAWANDEL

- COP26 – Soziale Treiber machen 1,5-Grad-Ziel unplausibel – Dekarbonisierung vs. Konsum – Forscher zeichnen düsteres Bild mit Lichtblicken – Positive Aspekte vorhanden – Medieninteresse künftig garantiert

- COP26 – Vier Jahrzehnte der Auseinandersetzung mit der Erderwärmung – Schaubilder

- Globale Beweiskarte zu Signalen des menschengemachten Klimawandels – Beweislücke aufgedeckt

- WHO: Ohne Klimaschutz droht medizinische Katastrophe

- Staudämme gefährden Süßwasser-Megafauna – Große Süßwassertiere vom Aussterben bedroht

- Corona – „Grüner“ Neustart würde CO2-Emissionen zumindest einbremsen – Neustart günstigstes Szenario

DIGITALE ANTHROPOLOGIE – KÜNSTLICHE INTELLIGENZ - Forscher lassen neuronale Netze beim Deep Learning effizient arbeiten – Komplexität reduzieren – Pionierarbeit – Mensch nicht komplett ersetzbar

- Künstliche Intelligenz vollendete Beethovens 10. Sinfonie – Kollaboration zwischen Mensch und Maschine

- Künstliche Intelligenz sorgt für Behaglichkeit im Büro – Gleichzeitig auch Klima und Geldbörse schonen – Virtueller Sensor berechnet Behaglichkeit – Kombination aus KI- und Simulationsmodellen

- Exoskelett lässt Amputierte mühelos gehen – Neuentwicklung von Forschern der University of Utah gibt Betroffenen fehlende Kraft zurück – Halbes Dutzend testet – 2,5 Kilogramm schwer

CYBERCRIME – DATENÜBERGRIFFE - Umfrage: Viele Unternehmen ohne Notfallmanagement bei Cyberangriffen

- Deutschlands neuer Rekord: 6,2 Mrd. Euro für IT-Sicherheit – Allzeithoch liegt laut neuer IDC-Erhebung 2021 nochmals 9,7 Prozent über dem Wert des Vorjahres – „Existenzielle Bedrohung“ – Löwenanteil Dienstleistungen

- Android: Heimliches Datensammeln belegt – Samsung, Xiaomi, Huawei und Realme untersucht – Nutzer können nicht widersprechen – Datengier größer als erwartet – Gesetzgeber oftmals machtlos

MEDIEN - Auch Online-Medien informieren gut über Politik, Social Media weniger – Traditionelle Medien spielen weiterhin eine große Rolle – ORF beeinflusst Qualität der Konkurrenz

- Microsoft stellt Social-Media-Dienst LinkedIn in China ein – Ersatz durch einen Job-Board-Dienst ohne Social-Media-Funktionen – Sperrungen: Google seit 2010, Signal und Clubhouse ab 2021 – Nutzbar, aber weitgehend unbekannt sind für chinesische Nutzer*innen Umgehungen mittels VPN zu westlichen Diensten

- Facebook: Geheime Blacklist veröffentlicht – US-News-Seite „The Intercept“ zeigt Dokument zu gefährlichen Personen und Organisationen – „Unberechenbares System“ – 4.000 Personen und Gruppen

- Irische Datenschützer fordern von Facebook klarere Nutzungsbedingungen – Beschwerde gegen Verstecken der Datenpraktiken in Geschäftsbedingungen – Facebook will mehr Zeit, um Bedingungen zu ändern

SOZIOLOGIE - Ältere Menschen spenden mehr, aber an inländische Empfänger – Frauen und Ältere prosozialer – Spenden für Zwecke im eigenen Land – Warum das prosoziale Verhalten im Alter zunimmt

INTERNATIONAL - SCHULDENBREMSE (Pressepiegel / DJN, 14.10.2021) – Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat einen flexiblen Umgang mit den Schuldenregeln in Deutschland und Europa angemahnt. Eine verfrühte Sparpolitik würde „die wirtschaftliche Erholung beschädigen“ …

- IWF weist auf Warnsignale für Finanzstabilität hin

- IWF sieht weltweites Stabilitätsrisiko durch Evergrande

- Kraftwerke stellen wegen Gasknappheit auf Öl um – Nachfrage steigt

- Opec: Partner aus Opec+ werden 2021 weniger Öl als angenommen liefern

- Banger Blick Richtung Weihnachten: Lieferkettenchaos als doppelte Gefahr – Vor Containerumschlagplätzen bilden sich derzeit enorme Staus. Auch die Überlandlogistik ist teils in Turbulenzen

- Lieferengpässe bremsen PC-Absatz im 3. Quartal

- Getreidepreis steigt so stark wie zuletzt 2013

- IWF passt Wachstumsprognosen an und warnt vor US-Inflation – Weltwirtschaft dürfte 2021 und 2022 um 5,9 und 4,9 Prozent wachsen – IWF sieht Weltwirtschaftswachstum mittelfristig bei 3,3 Prozent – Wachsende pandemiebedingte Unterschiede zwischen Industrie- und Schwellenländern – Wachstumsprognose Deutschland jetzt 3,1 (3,6) bzw 4,6 (4,1) Prozent – Haltung der Fed gegenüber erhöhter Inflation unklar – IWF sieht Gefahr einer Entankerung der US-Inflationserwartungen

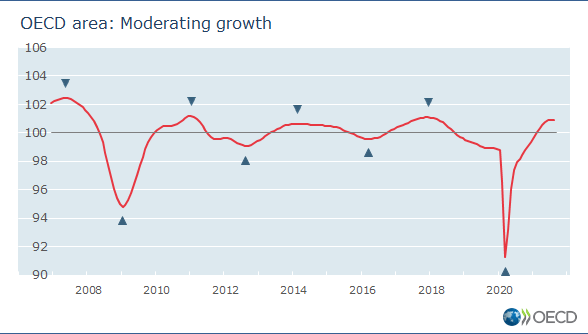

- OECD-Frühindikator September deutet auf schwächeren Aufschwung

- CLIs continue to point to a moderating pace of expansion in economic activity – Schaubild

- IEA: Regierungszusagen reichen nicht für Erreichen der Pariser Klimaziele

- With clock ticking, sustainable transport key to Global Goals

- Wirtschaftsnobelpreis geht an drei Arbeitsmarktökonomen – Haben „empirische Forschung revolutioniert“ – Forschung hat „großen praktischen Nutzen“ – Erst ein österreichischer Preisträger – Die diesjährigen Wirtschaftsnobelpreisträger

- IWF hält an Kristalina Georgiewa fest – Der Vorstand des Internationalen Währungsfonds spricht der geschäftsführenden Direktorin trotz Vorwürfen der Datenmanipulation sein Vertrauen aus

BÖRSE - SENTIX-Sentimente: Ergebnisse des sentix Global Investor Survey 42-2021 – Sentimentimpuls

- Frank Heiniger: Small Caps versus Large Caps – Die Kleinen schwächeln – Chart des Tages

- Emission für Wiederaufbau: EU legt größte grüne Anleihe auf – Günstigere Finanzierungskonditionen – Deutscher Staat setzte bereits auf grüne Anleihen: 3-Milliarden-Aufstockung der 10-jährigen Anleihe noch im Oktober – Unterschiedliche Minusrenditen für unterschiedliche Laufzeiten

ZENTRALBANKEN und UMFELD

– INTERNATIONAL / FSB, BASEL IV - BASEL IV – Es braucht einen zweiten Backstop in Form des Output Floors. Nur so würde Basel IV die Kreditvergabe nicht übermäßig belasten, …

- FSB macht Vorschläge für Regulierung von Geldmarktfonds

– USA / FED - Fed-Protokoll: Anleihekäufe könnten bis Mitte 2022 enden

- FED: Clarida: Anleihekäufe könnten Mitte 2022 enden – FED Atlanta: Bostic warnt vor längerem Andauern der Inflation

- Larry Summers: Fed hinkt bei Inflationsrisiken-Bekämpfung hinterher

– CHINA / PBoC - Immobilienfirma vor dem Kollaps: Zentralbank: Evergrande-Gefahr „beherrschbar“

– SÜDKOREA - Bank of Korea bestätigt Zinsniveau

– SINGAPUR - Singapurs Zentralbank strafft unerwartet Geldpolitik

– TÜRKEI - Türkische Lira erreicht nach Entlassung von Notenbankern neues Rekordtief

– EUROPÄISCHE UNION / EZB - EZB: Deutlich höhere PEPP-Nettokäufe in der Vorwoche – Tabelle

- Deutsche Wirtschaftsinstitute erwarten bis 2023 keine EZB-Zinserhöhung – Nach Abklingen der Basiseffekte Einpendeln der Inflation um 2 Prozent – Volumen des entfallenden PEPP-Programms wird durch Aufstockung des APP-Programms aufgefangen werden – Neubelebung der TLTRO-Geschäfte – Geldpolitisch wird weder eine Expansion noch eine Restriktion erwartet – Skepsis bezüglich Inflationseinschätzung

- Villeroy de Galhau: Inflation sinkt bis Ende 2022 unter 2%

- Lane: EZB handelt bei „dauerhaft weit über 2% Inflation“

- EZB/Lane: Einmalige Lohnsteigerungen noch keine Spirale

- EZB-Ratsmitglied warnt vor Inflationsrisiken

- EZB/Enria sieht Anzeichen für schlechtere Asset-Qualität bei Banken

- EZB-Ratsmitglied Kazimir wehrt sich gegen Bestechungsvorwürfe

– DEUTSCHLAND / DBB, BdB, BAFIN - Abwicklung gefallener Banken: Bundesbank/Vizepräsidentin Buch verteidigt Ring-fencing bei Bankenregulierung – Finanzstabilitätsrisiko: Ohne Ring-fencing Filialisierung schwacher Banken im Gastgeberland leichter möglich – BAFIN-Buch kontra EZB: Ressourcen-Risiko-Balance halten, Abwicklungsregime stärken und glaubwürdiger gestalten

- BdB/Sewing: EZB sollte wegen Inflationsdruck Geldpolitik überdenken – Negativfolgen der Minuszinsen mildern – Günstiges Ausstiegsszenario aus NIRP-Politik: höhere Inflation wird länger bestehen bleiben

- Bafin-Chef Branson: Ungewollte Nebenwirkungen von Basel 3 verhindern

- BdB/Sewing: EU-Kommission hat bei gesetzlicher Umsetzung des Basel-Abkommens klare Haltung zu Output Floors – „Parallel Stack Approach“ lehnt EU-Kommission ab: Eigenkapitalanforderung und „Kleinrechnungs-Option“ für Banken in Diskussion

- BdB/Sewing will Investitionsoffensive und fairen Wettbewerb für Banken – Stärkere Abhängigkeit von globalen Banken wäre falsch – Globale Abhängigkeiten reduzieren

USA - USA droht Zahlungsunfähigkeit an Weihnachten – Chart des Tages

- Biden unterzeichnet Gesetz zur Anhebung der Schuldenobergrenze

- US-Repräsentantenhaus stimmt für Anhebung von Schuldenobergrenze

- USA drohen Iran in Atomstreit Konsequenzen an

- Hafen von Los Angeles soll wegen Lieferengpässen 24 Stunden am Tag laufen

- EIA: US-Rohöllagerbestände stärker als erwartet gestiegen

- API-Daten zeigen Anstieg der US-Rohöllagerbestände

- US-Importpreise ziehen spürbar an

- US-Erzeugerpreise steigen im September gegenüber dem Vormonat etwas weniger als erwartet, aber mit stärkstem Zuwachs seit 2010 auf Jahressicht

- US-Inflation steigt unerwartet auf 5,4 Prozent

- New Yorker Konjunkturindex fällt deutlicher als erwartet

- US-Konsumentenpreise steigen schneller – Vor allem stark gestiegene Energiepreise treiben – FED-Chef: inflationsbefeuernde Lieferketten-Engpässe nicht absehbar

- US-Realeinkommen steigen im September um 0,8 Prozent

- USA: Einzelhandel überrascht im September mit Umsatzanstieg

- Michigan-Stimmung der US-Verbraucher im Oktober eingetrübt

- Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe sinken stärker als erwartet

CHINA - Chinas Präsident pocht nach jüngsten Spannungen auf Wiedervereinigung mit Taiwan

- Erzeugerpreise in China mit stärkstem Anstieg seit über 20 Jahren

- Chinas Exporte ziehen im September stärker als erwartet an

- Chinas Autoverkäufe mit kräftigem Rückgang im September

- Immobilienfirma vor dem Kollaps: Zentralbank: Evergrande-Gefahr „beherrschbar“

JAPAN - JAPAN – Japans neuer Premierminister hat versprochen, das Land vom neoliberalen Fundamentalismus wegzubringen, während er das Versagen seiner eigenen Partei anprangerte, im Rahmen des Abenomics-Programms, das die Wirtschaft fast ein Jahrzehnt lang geprägt hat, ein breit angelegtes Wachstum zu erzielen.

IRAN - Iran will Gespräche mit EU über Atomverhandlungen in Brüssel fortsetzen

RUSSLAND - Putin: Russland bereit zu höheren Gasexporten

- Russland strebt CO2-Neutralität bis zum Jahr 2060 an

- Putin: Kämpfer aus Syrien und dem Irak kommen nach Afghanistan

- Putin nennt Diskussionen über seine Nachfolge „destabilisierend“

TÜRKEI - Türkei erstmals seit zwei Jahren mit Leistungsbilanzüberschuss

GROSSBRITANNIEN - Britisches BIP steigt im August weniger stark als erwartet

- London zeigt sich in Nordirland-Streit mit Brüssel unnachgiebig: britische Vorlage kommt Abschaffung bisheriger Regelungen gleich

SCHWEIZ - Hypozinsen steigen auf höchsten Stand seit Anfang 2019

EUROPÄISCHE UNION - Übertragungsnetzbetreiber: EEG-Umlage sinkt 2022 auf 3,723 Cent

- EEG-UMLAGE – Vor Bekanntgabe der geplanten EEG-Umlage für 2022 erwarten Experten wegen der Gegenfinanzierung mit CO2-Preiseinnahmen eine deutliche Absenkung.

- Euroraum-Industrieproduktion sinkt im August um 1,6 Prozent

- Autoabsatz in Europa bricht im September ein

- EU schlägt in Streit um Nordirland-Protokoll gelockerte Warenkontrollen vor

- EU-Kommission legt Vorschläge gegen hohe Energiepreise vor

- EU-Kommission fordert Mitgliedsstaaten wegen hohen Energiepreisen zu Steuersenkungen auf

- Europaparlament: Ja zu EuGH-Klage gegen Kommission

POLEN - POLEN – Der frühere polnische Außenminister Witold Waszczykowski warnt vor einer weiteren Eskalation im Streit seines Landes mit der Europäischen Union. Falls die EU-Kommission Gelder aus dem neu geschaffenen Wiederaufbaufonds zurückhalte, könnte die polnische Regierung ihrerseits Zahlungen an die EU einstellen.

- Polens Regierungschef will nach umstrittenem Urteil vor EU-Parlament sprechen

ITALIEN - Italien: Inflation zieht weiter an

- Italiens Industrieproduktion sinkt im August

FRANKREICH - Frankreich: Inflation zieht weiter an

- Frankreichs Wirtschafts- und Finanzminister fordert Ausbau der Atomkraft in Europa

- Paris droht im Fischereistreit mit London mit „Vergeltungsmaßnahmen“

DEUTSCHLAND - KREDITKOSTEN – Verbraucher können nach Angaben des Vergleichsportals Verivox derzeit Kredite deutlich unter der Inflationsrate aufnehmen. „Dass eine Mehrheit ihren Ratenkredit zu Zinsen unterhalb der laufenden Teuerung abschließen kann, ist eine historische Ausnahmeerscheinung“, …

- Deutsche HVPI-Teuerung steigt im September wie erwartet auf 4,1%

- Deutschland: Energiepreise steigen stark – Inflationsrate über 4 Prozent

- HWWI: Starke Preisanstiege bei Rohöl, Kohle und Erdgas – Preise für Rohöl schießen in die Höhe – Industrierohstoffe billiger

- Bundesregierung sieht keine Engpässe bei Gasversorgung

- Mieterbund und Verbraucherschützer warnen vor „Nebenkostenexplosion“

- Deutsche Großhandelspreise mit stärkstem Anstieg seit 1974

- INFLATION – Angesichts immer höherer Energiepreise rechnet Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer mit einem weiteren Anstieg der allgemeinen Inflation in den nächsten Monaten.

- ROHSTOFFKOSTEN – Preissteigerungen bei wichtigen Rohmaterialien und Vorprodukten werden sich bis weit in das Jahr 2022 hinein fortsetzen. Darauf stellen sich zumindest zahlreiche deutsche Industrieunternehmen ein.

- AUTOZULIEFERER – Die Chipkrise in der Autoindustrie zieht die ganze Zuliefererindustrie in Mitleidenschaft.

- BAUSTOFFE – Hausbauer müssen sich noch länger auf eine angespannte Lage bei der Verfügbarkeit von Baustoffen einstellen. „Baumaterialien wie Isolation sind in Europa und Nordamerika ausverkauft“, …

- Ifo: Einzelhandel klagt über Lieferprobleme

- MAKRO TALK/VP Bank: Deutsche Industrie hat bessere Zeiten vor sich

- Institute erwarten für 2021 geringeres und für 2022 höheres Wachstum – Straffung der Geldpolitik könnte notwendig werden – Gebremste Erholung im Winterhalbjahr – Haushaltsdefizit verringert sich bis 2023 spürbar – Weltproduktion wächst langsamer, lebhafter Warenhandel – Arbeitslosenquote sinkt schrittweise und kontinuierlich

- Institute senken deutsche Wachstumsprognose für 2021

- ZEW-Konjunkturerwartungen sinken bereits zum fünften Mal – deutlich schlechtere Lagebeurteilung

- Autoproduktion: 40 Regionen laut IW besonders vom Aus für Verbrenner betroffen – Politik soll Standortfaktoren verbessern und Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen fördern – 53% der in der Automobilwirtschaft Beschäftigten betroffen – Ökonomen sind zuversichtlich: Wandel in Richtung Nachhaltigkeit ist möglich – Unternehmen investieren bereits jetzt viel in Weiterbildung – Unternehmenskooperation angemahnt

- Bundesländer mit Opel-Standorten fordern Zukunftsperspektive

- Deutsche Reifenproduktion erreicht Tiefststand – Rückgang um 40,6 Prozent gegenüber 2015 – Corona-Pandemie und Chip-Lieferprobleme schuld – Trend setzt sich fort – Rohstoffpreise ziehen an

- Bitkom: Markt für IT-Sicherheit stellt neue Umsatzrekorde auf

- EINZELHANDEL – Trotz der gedämpften Konjunkturerwartungen für die Wirtschaft insgesamt hält der Einzelhandelsverband (HDE) an seiner Prognose fest, wonach der deutsche Einzelhandel in diesem Jahr insgesamt ein Umsatzwachstum von 1,5 Prozent verzeichnen wird.

- Bitkom: Deutscher Handel wegen Corona-Effekt so digital wie nie

- Umfrage: 50 Prozent mehr Leerstand in deutschen Innenstädten erwartet

- Große Unterschiede bei Unternehmensplänen zur Zukunft des Homeoffice

- Zahl der Regelinsolvenzen in Deutschland steigt um 6 Prozent

- IW: Privater Konsum bleibt weiter auf Erholungskurs – Ungemach droht von der Inflation

- Studie: Deutschland bei Rückgang der erwerbsfähigen Bevölkerung deutlich über EU-Schnitt

- MINIJOBS – Nach dem Urteil des Bundesarbeitsgerichts, wonach Arbeitgeber geringfügig Beschäftigte nicht entschädigen müssen, wenn sie ihr Unternehmen aufgrund einer Corona-Verordnung zur Eindämmung der Pandemie schließen müssen, dringt der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) auf eine Minijob-Reform.

- LOHNFORDERUNGEN – Der Vorsitzende der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, Frank Werneke, hat angesichts der hohen Inflationsrate „deutlich spürbare Reallohnsteigerungen“ gefordert.

- IG BAU: Einigung im Tarifstreit im deutschen Baugewerbe erzielt – Kompromiss: gestaffelte Inflationsabgeltung bis April 2023

- IG BAU erhöht vor zweiter Schlichtungsrunde im Tarifstreit Druck auf Arbeitgeber

- Verdi sagt Tarifrunde mit privaten Banken ab

- Tarifverhandlungen für Ärzte in kommunalen Kliniken begonnen – Marburger Bund fordert 5,5 Prozent mehr Gehalt

- SCHULDENBREMSE – Die Präsidenten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) und des Münchner Ifo-Instituts, Marcel Fratzscher und Clemens Fuest, haben eine einmalige hohe Kreditaufnahme im Jahr 2022 gefordert, aus der eine Rücklage für Zukunftsinvestitionen gebildet werden soll.

- EINKOMMENSTEUER – Der Bund der Steuerzahler fordert wegen der hohen Inflationsrate eine zusätzliche Anpassung des Einkommensteuertarifs 2022 um mindestens drei Prozent.

- Kommunen erwarten für 2021 Defizit von 7 Milliarden Euro

- Merkel wirbt bei Wirtschaft um EU-China Abkommen – Boom bei Handelsabkommen

- LITHIUM – Das deutsch-kanadische Unternehmen Rock Tech will schon im nächsten Jahr mit dem Bau der bislang größten Lithium-Fabrik Europas beginnen.

- Flughafen Frankfurt mit deutlichem Passagierplus auch im September

ÖSTERREICH

– STATISTIK - Baukosten im September 2021 weiter gestiegen

- Transportaufkommen auf Österreichs Straßen 2020 um 7,7% gesunken

- Ein Fünftel weniger Pkw-Neuzulassungen im September 2021

- Erheblich weniger Abschüsse und Wildverluste in der Jagdsaison 2020/2021

– PARLAMENTSKORRESPONDENZ - Die Parlamentswoche vom 17. bis 22. Oktober 2021 – Bundesrat, Ausschüsse, internationale Termine, Politik am Ring, Bundesrats-Enquete, Pressekonferenz zum neuen BesucherInnen-Zentrum

……………… - Bundeskanzler Schallenberg ruft zum gemeinsamen Arbeiten auf – Sondersitzung des Nationalrats: Opposition hält ÖVP-Obmann Kurz schwere Vergehen vor – Schallenberg: Politisches Taktieren muss enden – Kogler: Österreich braucht Stabilität – SPÖ: Regierungsumbildung ist eine Farce – ÖVP: Vorwürfe gegen Kurz werden sich als falsch erweisen – FPÖ spricht gesamter Regierung Misstrauen aus – Regierungskrise für Grüne überwunden – NEOS für Abgrenzung und Neustart – 12.10.2021

- Blümel: Budget 2022 bringt Aufschwung, Stabilität und Nachhaltigkeit – Finanzminister Blümel hält Budgetrede im Parlament – Corona-Krise: Budgetäre Verantwortung für nächste Generationen tragen – 2022 – 2025: Schuldenquote Richtung 70% senken – Steuerreform als Beitrag zum Schuldenabbau – Mehr Geld für Bundesheer und Außenministerium – Schuljahr 2023/24: Elektronische Geräte für Unterstufe – Generalsanierung der Festspielhäuser Salzburg und Bregenz budgetiert – 13.10.2021

u.v.a.m.

– MELDUNGEN - Schallenberg als neuer österreichischer Bundeskanzler vereidigt

- Schallenberg tritt Nachfolge von Kurz als Regierungschef in Wien an

- Nationalbank veröffentlicht aktuelle Inflationsprognose für 2021 und 2022: Steigende Rohstoffpreise sorgen für höhere Inflation – OeNB erwartet schrittweise Entspannung bereits im Jahr 2022 – Rohstoffpreisbedingter Inflationsanstieg setzte sich weiter fort – OeNB hebt Inflationsprognose für 2021 auf 2,4 % und für 2022 auf 2,2 % an – Teilweise beträchtliche Preisunterschiede bei identischen Produkten im grenznahen Raum – OeNB, 6.10.2021

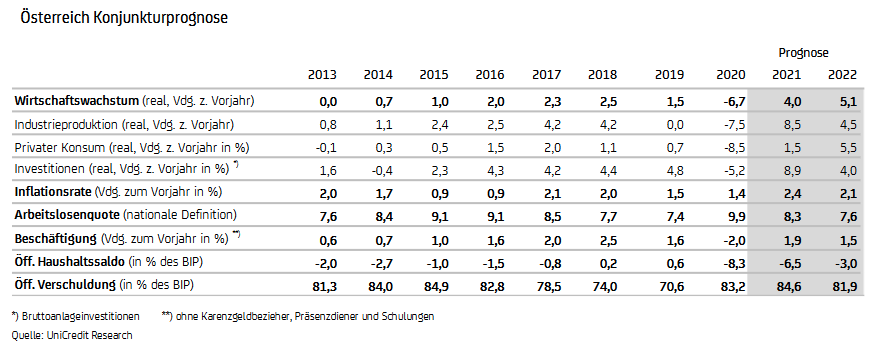

- Vierte COVID-19-Welle bremst kräftigen Aufschwung – Sektorale Unterschiede – Winterhalbjahr: Unsicherheit durch Pandemie – 2022e-BIP-Wachstum plus 4,8 Prozent – Deutschland (Autoindustrie) leidet stärker unter Lieferkettenproblemen als Österreich (Tourismus, Beherbung) – Arbeitsmakrt im Wandel: aus Arbeitskräfteüberschuss wird Nachfragenot

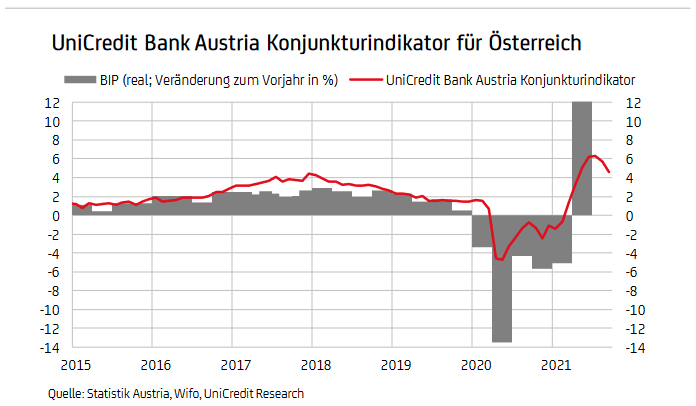

- Die österreichische Wirtschaft schaltet bei hohem Erholungstempo einen Gang zurück – Unterschiedliche Sektortrends halten an – BIP-Anstieg verlangsamt sich zum Jahresende 2021 hin – UniCredit Bank Austria Konjunkturindikator sinkt im September auf 4,6 Punkte, liegt jedoch weiter klar über langjährigem Durchschnitt – Unterschiedliche Sektortrends halten an – BIP-Anstieg verlangsamt sich zum Jahresende 2021 hin – Konsum wird 2022 die treibende Kraft – Geldpolitik bleibt locker trotz höherer Inflation – Verbesserung am Arbeitsmarkt wird zäher mit Risiken über den Winter im Dienstleistungssektor – Schaubilder

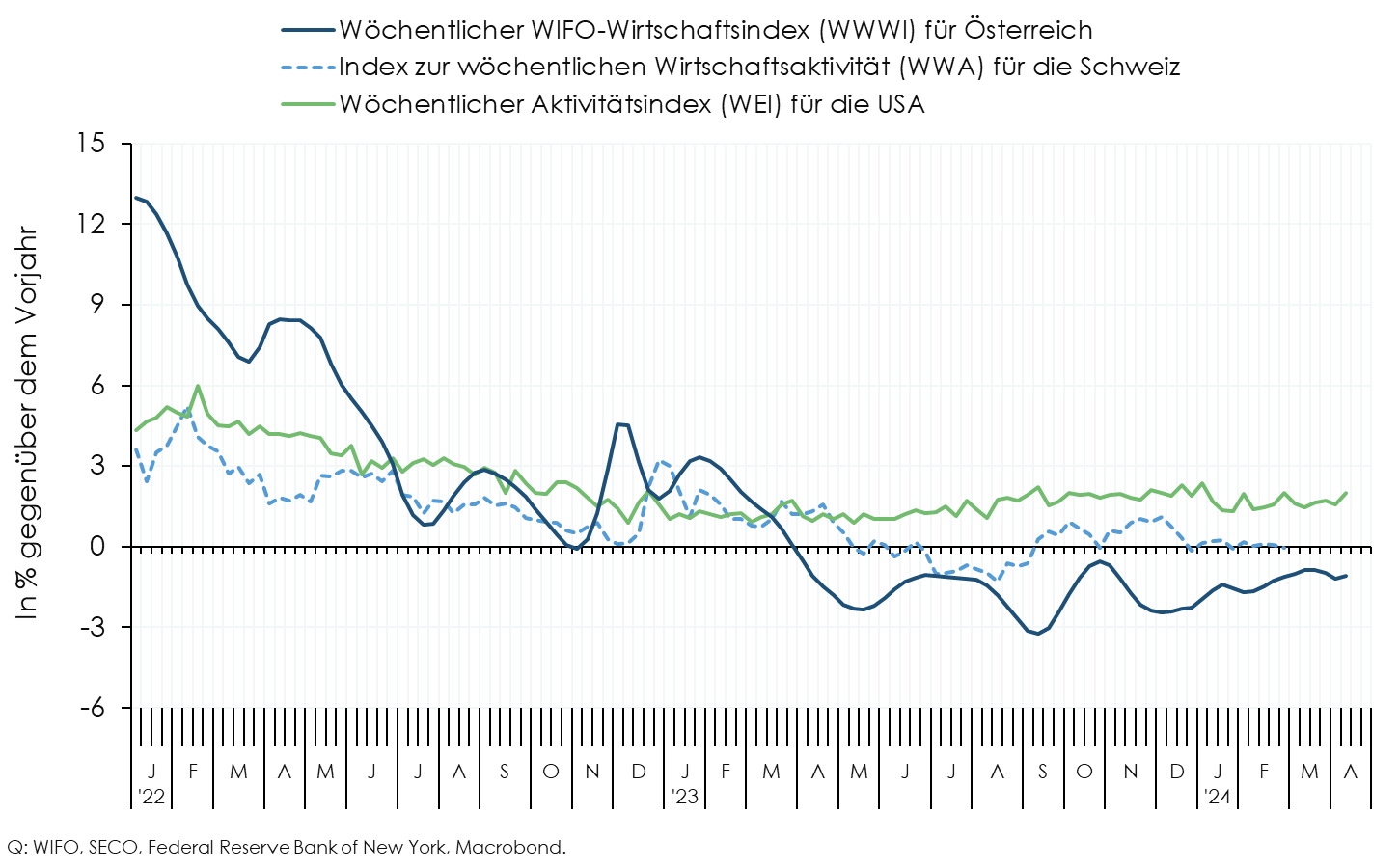

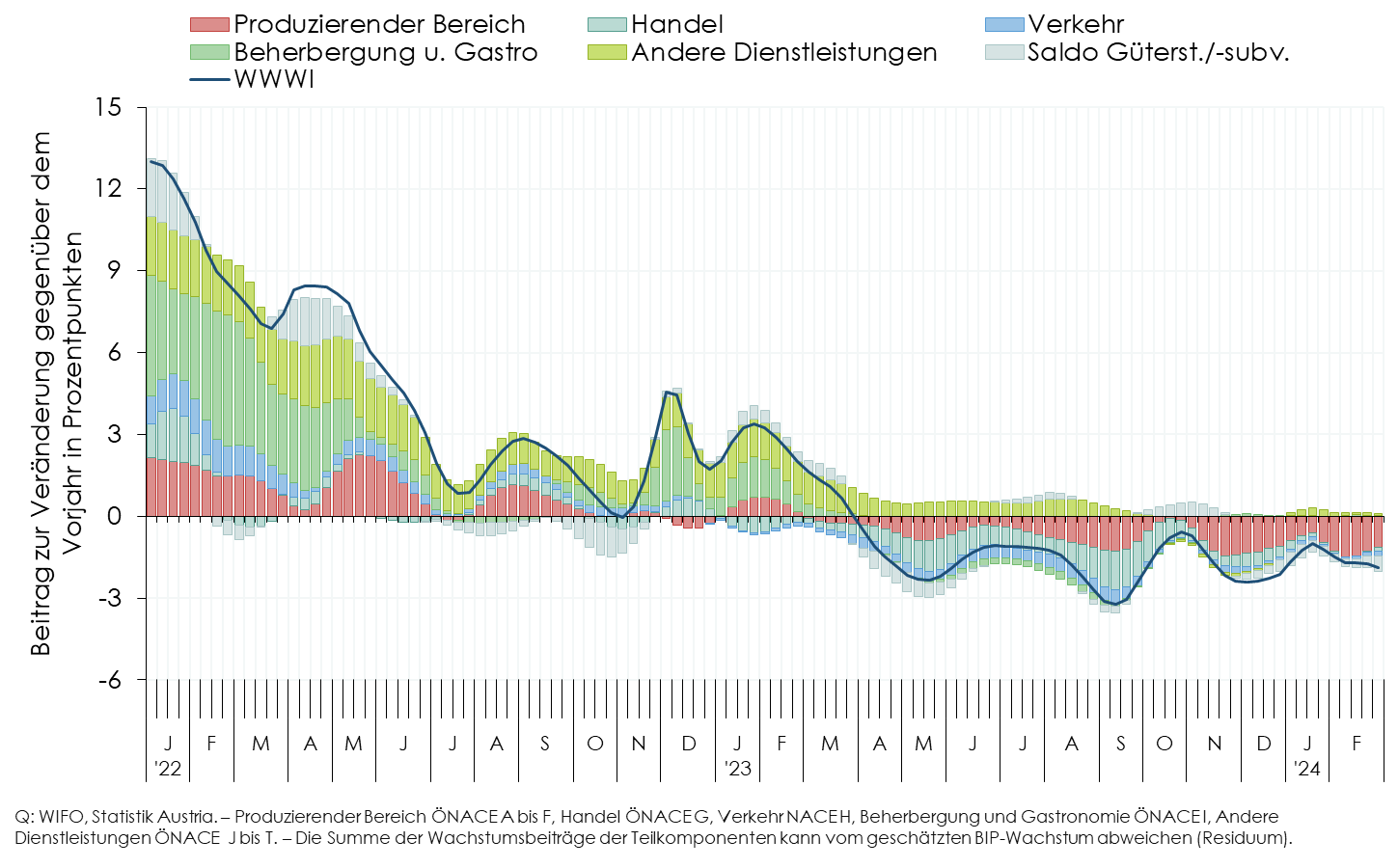

- Wöchentlicher WIFO-Wirtschaftsindex – WWWI: 38. und 39. Kalenderwoche 2021 – Schaubilder

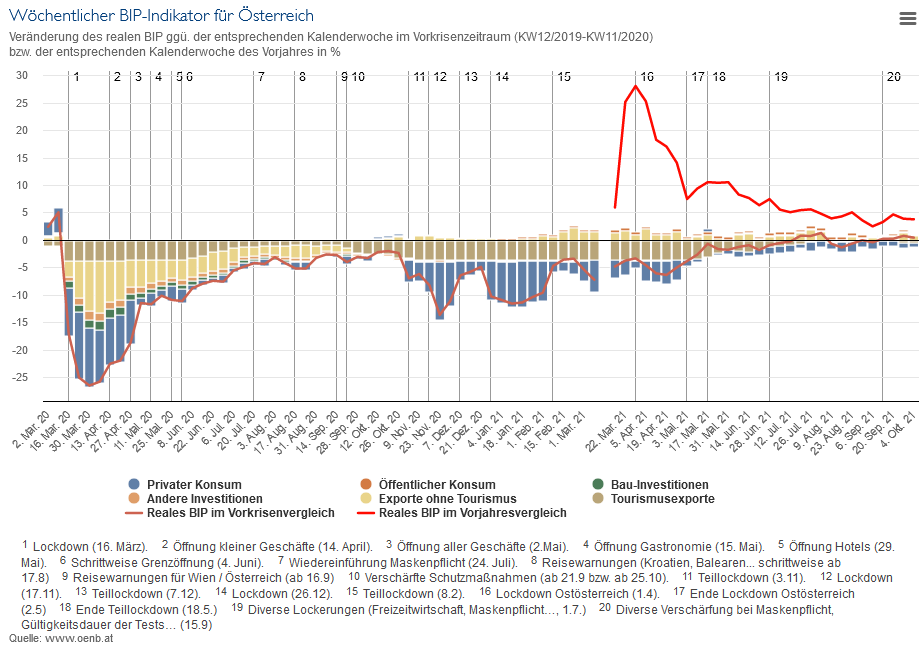

- Wöchentlicher BIP-Indikator der OeNB KW 36 bis 40 – Wirtschaftsleistung im September knapp über Vorkrisenniveau – Schaubild

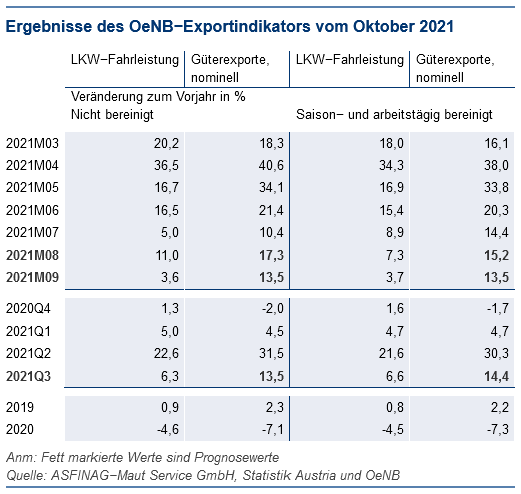

- OeNB-Exportindikator: Exporte im August und September weiterhin deutlich über Vorkrisenniveau

Ergebnisse des OeNB-Exportindikators vom Oktober 2021 - Steuerreform für 2022 bis 2024 – Ersteinschätzung des WIFO

- Bargeld bleibt weiterhin beliebtestes Zahlungsmittel im Handel – Kontaktlose Kartenzahlungen in der Pandemie signifikant gestiegen – Trend bei Kartenzahlungen beschleunigt – Kleinbeträge werden in bar bezahlt – Allgemeines zur Zahlungsmittelumfrage 2020

- Bargeld immer noch gefragt, kontaktlose Kartenzahlungen auf dem Vormarsch – OeNB-Studie liefert neue Erkenntnisse über Zahlungsverhalten während COVID-19-Pandemie

- Forschungsdaten: Neues „Mikrodatenzentrum“ im Ministerrat beschlossen – Statistik Austria stellt Daten zur Verfügung – Forschungseinrichtungen dürfen Daten nicht speichern

KOMMENTARE AUS FREMDEN FEDERN - Paola Subacchi: Finanzkrise «Made in China» – Kann China die Evergrande-Krise eindämmen und verhindern, dass ihre Folgen die globalen Finanzmärkte belasten? – Wie das Fed 2008 – Regierung interveniert regelmässig – Schaden für den Renminbi – Wird das Rettungsnetz halten?

DOSSIER – ÖSTERREICHISCHE REGIERUNGKRISE UND KANZLERROCHADE, TEIL 2

Inhaltsverzeichnis siehe dort

…oooOOOooo…

UMWELT – KLIMAWANDEL

COP26 – Soziale Treiber machen 1,5-Grad-Ziel unplausibel – Dekarbonisierung vs. Konsum – Forscher zeichnen düsteres Bild mit Lichtblicken – Positive Aspekte vorhanden – Medieninteresse künftig garantiert – Science-APA, 15.10.2021

Ab 31. Oktober soll bei der UN-Klimakonferenz in Glasgow all das realisiert werden, worauf sich die Staatengemeinschaft vor zwei Jahren in Madrid bei der COP25 nicht einigen konnte. Es herrscht Aufholbedarf, denn in Spanien gelang Einiges nicht: Weder der Wunsch der Entwicklungsländer und Inselstaaten auf einen internationalen Fonds zur Bewältigung realisierter Klimaschäden erfüllte sich, wie auch die Ausgestaltung von Artikel 6 des Pariser Klimavertrags erneut scheiterte.

Selbst wenn das Ziel der Vereinten Nationen, die Erderhitzung bei 1,5 Grad Celsius zu begrenzen, technisch und ökonomisch noch möglich erscheint, so ist das Ziel dennoch gesellschaftlich unplausibel. Zu diesem Ergebnis ist heuer im Juni eine Studie des Forschungsclusters Climate, Climatic Change and Society (CLICCS) der Universität Hamburg gekommen. Die Forscherinnen und Forscher haben untersucht, ob die sozialen Treiber ausreichen, bis 2050 die Dekarbonisierung zu schaffen.

*** Dekarbonisierung vs. Konsum ***

Einige der Triebkräfte – nämlich etwa die Klimapolitik der Vereinten Nationen oder transnationale Initiativen – würden die Dekarbonisierung zwar unterstützen, „aber ohne ausreichende Dynamik, um eine tiefe Dekarbonisierung bis 2050 voranzutreiben“. Darüber hinaus stünden zwei weitere Triebkräfte – Konsummuster und Unternehmensreaktionen – der Dekarbonisierung derzeit noch entgegen.

„Daher stellen wir fest, dass eine weltweite tiefe Dekarbonisierung bis 2050 nicht plausibel ist, wenn die Rahmenbedingungen diese Treiber in den kommenden Jahren nicht radikal ankurbeln“, heißt es in der Zusammenfassung der Studie. „Das Ergebnis impliziert, dass, selbst wenn technisch-ökonomische Optionen für die Dekarbonisierung theoretisch verfügbar sind, das Erreichen einer tiefen Dekarbonisierung bis 2050 eine gesellschaftliche Herausforderung darstellt, die möglicherweise viel größer ist als von vielen angenommen.“ Mit tiefer Dekarbonisierung meinen die Wissenschafter eine Netto-Null-Bilanz der Kohlendioxidemissionen, bei der sich die Mengen an emittiertem und absorbiertem Kohlendioxid aufheben.

*** Forscher zeichnen düsteres Bild mit Lichtblicken ***

Da das Klima zudem stärker auf die Treibhausgase reagiert als bisher angenommen und es Stand heute unwahrscheinlich ist, dass die Menschheit den CO2-Ausstoß in diesem Jahrhundert auf niedrigem Niveau hält, kommen die Autoren in ihrem Ausblick zu folgendem Schluss: „In Kombination mit dem kürzlich identifizierten, engeren Bereich der Klimasensitivität deutet dies darauf hin, dass eine Begrenzung der globalen Oberflächenerwärmung unter etwa 1,7 Grad bis 2100 derzeit nicht plausibel ist.“ Andererseits sei es auch unplausibel, dass sich die Erde bis Ende Jahrhunderts um mehr als 4,9 Grad erwärmt.

*** Positive Aspekte vorhanden ***

Die Forscher zeichnen jedoch nicht nur ein düsteres Bild. Denn sechs der insgesamt zehn bewerteten sozialen Treiber würden zumindest in die richtige Richtung zeigen und hätten damit Potenzial, die gesellschaftlichen Normen zu verändern. Zumindest eine teilweise Dekarbonisierung bis Mitte der Jahrhunderts sei deshalb plausibel.

Als einen der zehn sozialen Treiber identifizierte das Forscherteam um den Ozeanografen und Klimawissenschafter Detlef Stammer übrigens auch den professionellen Journalismus. Soziale Medien wurden bewusst beiseitegelassen, da Zeitungen, Radio, Fernsehen und deren Online-Auftritte für viele Menschen nach wie vor die Hauptquelle für Informationen über den Klimawandel seien. Zwar sei der Effekt einzelner Artikel begrenzt, die kumulative Wirkung von Nachrichten über längere Zeit habe aber großes Potenzial bei der Dekarbonisierung. Der Klimawandel habe zwischen 2006 und 2009 viel mediale Aufmerksamkeit erhalten, diese sei dann jedoch wieder gesunken – bis es 2018 und 2019 zu extrem heißen und trockenen Sommern kam und weltweit junge Menschen angeführt von der schwedischen Aktivistin Greta Thunberg auf die Straße gingen.

*** Medieninteresse künftig garantiert ***

Da das zukünftige Auftreten von Dürren und anderer klimabedingter Katastrophen fast sicher sei, sei auch eine anhaltende Medienaufmerksamkeit für den Klimawandel garantiert. Abseits der von Klimaschäden, Protesten oder Klimakonferenzen getriebenen Berichterstattung sei das Level der Medienberichterstattung bei nur einem Prozent aller publizierten Artikel über die Jahre unverändert geblieben. Außerdem habe die Ausgewogenheitsnorm im Journalismus lange Zeit als Eintrittspforte für die Leugnung des Klimawandeln gedient.

QUELLE: https://science.apa.at/power-search/16968138310063570103

COP26 – Vier Jahrzehnte der Auseinandersetzung mit der Erderwärmung – Science-APA, 15.10.2021

Erste wissenschaftliche Erkenntnissen zum Klimawandel gab bereits im Jahr 1896, als der schwedische Chemiker Svante Arrhenius einen Zusammenhang zwischen der Verbrennung fossiler Brennstoffe und Kohlendioxid registrierte. Eine Art Vorgänger zum Klimagipfel fand dann 1979 unter der UNO in Genf statt, bereits damals wurde der Klimawandel als ein vordringlich zu lösendes Problem gesehen.

GRAPHIK: https://secure-psas.apa.at/apascience/?RZqtB97RbD7vYHzIr2cghLRl_gLa7_OF8S31I5MZyMfnrG5U984atK4R0pjBHvPkUXggN8LvH6J9rm8nTzvZFUoQArQ7cATzhUAJMYxX7dbIrXBMp9mb-Si8

1979 – Ein Bericht der Nationalen Akademie der Wissenschaften in den USA beschreibt den Zusammenhang zwischen Treibhauseffekt und Erderwärmung und warnt vor einer „Politik des Abwartens“.

1988 – Die UNO gründet den Klimabeirat IPCC. Er soll wissenschaftliche Fakten zum Klimawandel sammeln.

1990 – Der erste IPCC-Expertenbericht stellt eine vom Menschen verursachte Zunahme von Treibhausgasen in der Atmosphäre fest und sagt eine Erderwärmung voraus.

1992 – Auf dem UN-Gipfel in Rio de Janeiro gründen die Vereinten Nationen ihr Klimarahmensekretariat (UNFCCC) und rufen zu einer freiwilligen Drosselung der Treibhausgas-Emissionen auf.

1997 – Bei einem Klimagipfel in Japan wird das Kyoto-Protokoll ausgehandelt. Die Teilnehmerländer verpflichten sich, den Ausstoß an Treibhausgasen bis 2012 unter den Stand von 1990 zu drosseln.

2000 – Wissenschafter halten fest, die 1990er-Jahre seien das heißeste Jahrzehnt seit Beginn der Aufzeichnungen.

2001 – Der dritte IPCC-Bericht bezeichnet es als wissenschaftlich unbestreitbar, dass die Erderwärmung vom Menschen verursacht wird.

2005 – Das Kyoto-Protokoll tritt am 16. Februar in Kraft, nachdem es von Russland als 55. Staat ratifiziert wurde. Die USA waren 2001 ausgestiegen.

2007 – Der IPCC kommt in seinem vierten Bericht zu alarmierenden Befunden: Gletscherschmelze, steigende Meeresspiegel und Naturkatastrophen sind Folge des Klimawandels. Die Temperatur werde bis 2100 um 1,8 bis 4,0 Grad steigen.

2009 – Die Klimakonferenz von Kopenhagen scheitert mit dem Versuch, eine weltweite Fortschreibung des Kyoto-Protokolls für die Jahre ab 2012 zu vereinbaren. Beschlossen werden jährliche Transferleistungen für den Klimaschutz in den Entwicklungsländern in einer Größenordnung von 100 Milliarden Dollar pro Jahr.

2014 – Der IPCC warnt vor einer Erderwärmung zwischen 3,7 und 4,8 Grad bis zum Ende des Jahrhunderts.

2015 – Die UN-Klimakonferenz in Le Bourget bei Paris beschließt das erste Klimaschutzabkommen, in dem alle Staaten eigene Beiträge im Kampf gegen die Erderwärmung zusagen. Diese soll auf „deutlich unter zwei Grad“ begrenzt werden, möglichst auf 1,5 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter.

2018 – Die UN-Klimakonferenz in Katowice (Kattowitz) zur Umsetzung des Pariser Klimaabkommens einigt sich auf das „Rulebook“, also auf die Umsetzung des Pariser Klimaabkommens. In Polen entsteht eine Kompromisslösung mit Lücken, vor allem der Artikel 6 bleibt ungelöst.

2019 – Die UN-Klimakonferenz in Madrid droht fast zu scheitern, ungelöst bleibt erneut der Artikel 6 des Pariser Abkommens zum Emissionshandel. Dieser Artikel sieht vor, dass die Länder auch Marktmechanismen zur Steigerung und Umsetzung ihrer nationalen Klimaschutzbeiträge, der sogenannten NDCs, nutzen können. Erneut wird die Entscheidung darüber vertagt.

2020 – Die Corona-Pandemie führt zur Verschiebung der UN-Klimakonferenz von Glasgow in Schottland.

2021 – Anfang August legt die IPCC den ersten Teil ihres aktuellen Sachstandsberichts vor: Selbst bei unmittelbarer Umsetzung rigider Maßnahmen zum Klimaschutz werde der Temperaturanstieg vorerst weitergehen: Sogar im günstigsten Szenario rechnen die Forscher bis Ende des Jahrhunderts mit einer mittleren Temperatur von 1,0 bis 1,8 Grad Celsius über dem vorindustriellem Niveau.

GRAPHIK: https://secure-psas.apa.at/apascience/?_XPtcb4deOzoQtDg6Q_tTi133aUnAOwwZ3o8JD05PT8Qo4ttk9egPXbM-l2gOe21AUbuupf2dAb0Gms6uaaIkCFFpQ2drmcMd7Yqf3zJerowHAmmQGyBJ7UfRVJabw==

QUELLE: https://science.apa.at/power-search/16895184211235409892

Globale Beweiskarte zu Signalen des menschengemachten Klimawandels – Beweislücke aufgedeckt – Science-APA, 11.10.2021

85 Prozent der Weltbevölkerung lebt in Gebieten, wo die Auswirkungen des menschengemachten Klimawandels bereits spürbar sind. Das betrifft achtzig Prozent der globalen Landfläche, ausschließlich der Antarktis, wie aus einer groß angelegten Literaturrecherche hervorgeht.

Es gibt immer mehr Hinweise darauf, dass die Auswirkungen des Klimawandels bereits auf der ganzen Welt zu beobachten sind. Seit dem ersten Sachstandbericht des Weltklimarats (IPCC) im Jahr 1990 stieg die Zahl der veröffentlichten Studien, die sich mit damit befassen, um mehr als zwei Größenordnungen jährlich.

Um diesem Wust an Fachartikeln beizukommen und die Evidenz herauszukristallisieren, führte das Team um Max Callaghan vom Berliner Klimaforschungsinstituts MCC (Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change) mit Beteiligung der ETH Zürich eine systematische Literaturrecherche mithilfe des maschinellen Lernens durch. So werteten die Forschenden 102.160 Studien aus, die die Auswirkungen des Klimawandels weltweit dokumentieren. Von den Ergebnissen und der erstellten Beweiskarte berichten sie im Fachmagazin „Nature Climate Change“.

*** Beweislücke aufgedeckt ***

Die Autorinnen und Autoren deckten auch eine Beweislücke auf. Demnach gebe es in Ländern mit hohem Einkommen fast doppelt so viele belastbare Beweise für die vom Menschen verursachten Auswirkungen des Klimawandels wie in Ländern mit niedrigem Einkommen. Dies sei nicht darauf zurückzuführen, dass in diesen Gebieten der anthropogenen Klimawandel keine Spuren hinterlasse, sondern darauf, dass diese Orte weniger intensiv untersucht würden, schreiben die Forschenden.

Der neu gewählte, auf maschinellem Lernen beruhende Ansatz ersetze zwar keine sorgfältige Überprüfung der wissenschaftlichen Literatur durch Expertinnen und Experten, wie sie etwa der Weltklimarat (IPCC) durchführe. Im Zeitalter der „Big Literature“ stelle er jedoch eine unschätzbare Ergänzung dar, schließen die Autoren in ihrer Studie.

QUELLE: https://science.apa.at/power-search/11333581096288530642

SIEHE DAZU:

=> Studie

QUELLE: https://www.nature.com/articles/s41558-021-01168-6

WHO: Ohne Klimaschutz droht medizinische Katastrophe – Deutsches Ärzteblatt, 11.10.2021

Im Vorfeld der UN-Klimakonferenz COP26 in Glasgow hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) vor einer medizinischen Katastrophe gewarnt. Der Klimawandel stelle die größte Gesundheitsbedrohung der Menschheit dar, heißt es in einem heute in Genf veröffentlichten Sonderbericht.

Die Folgen bekämen vor allem die am meisten verletzlichen und benachteiligten Menschen zu spüren. Flankierend forderten in einem Schreiben 300 Organisationen, die 45 Millionen Ärzte und medizinische Fachkräfte repräsentieren, Regierungen und die Delegationen der Klimakonferenz zu entschlossenerem Handeln auf.

Dieselben nicht nachhaltigen Entscheidungen, die den Planeten töteten, töteten auch Menschen, sagte WHO-Generaldirektor Tedros Ghebreyesus. Eine Begrenzung der globalen Erwärmung auf 1,5 Grad sei „in unserem eigenen Interesse“.

Die WHO betonte, immer häufigere Extremwetterereignisse wie Hitzewellen, Stürme und Überschwemmungen beträfen Millionen von Menschen direkt, gefährdeten Gesundheitssysteme, bedrohten die Ernährungssicherheit und gäben zahlreichen Krankheiten Auftrieb; zudem wirke sich der Klimawandel auch auf die psychische Gesundheit aus.

Nachdrücklich verlangte die WHO eine Abkehr von fossilen Brennstoffen. Über die Emission von Treibhausgasen hinaus sei die damit zusammenhängende Luftverschmutzung statistisch für den Tod von 13 Menschen pro Minute verantwortlich. Eine Absenkung der Luftschadstoffe auf WHO-Grenzwerte könne die Zahl dieser Todesfälle um 80 Prozent mindern.

Konkret rief die Weltgesundheitsorganisation in zehn Punkten zu einem Klimaschutz auf, der Gesundheit und soziale Gerechtigkeit in den Mittelpunkt stellen müsse. Dies betrifft laut WHO auch die Stadt- und Verkehrsplanung, den Schutz von Naturräumen sowie gesunde und nachhaltige Ernährungssysteme. © kna/dpa/aerzteblatt.de

QUELLE: https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/128073/WHO-Ohne-Klimaschutz-droht-medizinische-Katastrophe

Staudämme gefährden Süßwasser-Megafauna – Große Süßwassertiere vom Aussterben bedroht – Science-APA, 14.10.2021

Der Bau von Dämmen, Straßen und Häusern entlang von Fließgewässern führt zum Verlust von frei fließenden Flüssen und den damit verbundenen aquatischen Lebensräumen. Dadurch sind große Wassertiere mit 30 Kilo und mehr, die sogenannte Süßwasser-Megafauna, gefährdet, warnen Wissenschafter, darunter der österreichische Gewässerökologe und Generaldirektor der deutschen Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung, Klement Tockner, im Fachjournal „Biological Conservation“.

Süßwasser-Ökosysteme bedecken weniger als ein Prozent der Erdoberfläche, beherbergen aber mehr als zehn Prozent aller Arten und ein Drittel aller Wirbeltierarten. Doch die biologische Vielfalt in diesen Lebensräumen ist massiv bedroht, ihr Rückgang sei doppelt so stark in den Gewässern wie am Land oder im Meer, warnten Wissenschafter im Vorjahr bei der Vorlage eines Notfallplans zum Schutz und zur Wiederherstellung der biologischen Vielfalt in den Gewässern.

Nun verweist ein Forscherteam unter Leitung des Leibniz-Instituts für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB) in Berlin auf die andauernde Fragmentierung von Flüssen: Mehr als 3.400 große Wasserkraftwerke mit über einem Megawatt Leistung sind entweder geplant oder im Bau. Sollten sie alle realisiert werden, würden sie über 600 heute noch frei fließende Flüsse, die länger als 100 Kilometer sind, zerschneiden.

*** Große Süßwassertiere vom Aussterben bedroht ***

Besonders betroffen wären frei fließende Flüsse mit über 500 Kilometern Länge, die große Süßwassertiere beherbergen: 19 Prozent würden ihren frei fließenden Status verlieren. Über 260 neue Staudämme würden dann 75 große Flüsse wie den Amazonas, Kongo, Salween und Irrawaddy zerschneiden. Dadurch würden Wanderrouten der Süßwasser-Megafauna blockiert, was zu einer verminderten Fortpflanzung und genetischer Isolation führt.

„Megafauna-Arten, in deren Verbreitungsgebiet die frei fließenden Flüsse nur eine geringe Länge haben, sind mit größerer Wahrscheinlichkeit vom Aussterben bedroht“, erklärte der Erstautor der Studie, Fengzhi He, vom IGB. Er verweist auf die komplexen Anforderungen, die große Süßwassertiere an ihren Lebensraum haben. „Sie sind an das natürliche Fließverhalten angepasst, und viele müssen zwischen verschiedenen Lebensräumen wandern, um ihren Lebenszyklus zu vollenden“, so der Wissenschafter.

Als Beispiel nennt er die Laich-Wanderung der meisten Störarten vom Meer in die Flüsse. Die Verbindung zwischen Meer- und Süßwasser sei für ihr Überleben unerlässlich. Auch andere große Fischarten wie der Mekong-Riesenwels und der Platin-Spatelwels würden über weite Strecken wandern, um sich fortzupflanzen. „Daher sind sie besonders anfällig für eine verminderte Durchgängigkeit“, so Fengzhi He.

Neben den wandernden Fischen seien auch andere große Tierarten wie Flussdelfine, Krokodile, Schildkröten und Riesensalamander gefährdet. So haben Staudämme beispielsweise zu einer starken Fragmentierung und Verschlechterung des Lebensraums des Gangesgavials geführt. Und durch Straßen, Gebäude und andere Infrastrukturen unterbrochene Verbindungen zwischen Flüssen und Ufergebieten führen zum Verlust von Lebensraum und erhöhter Sterblichkeit bei Krokodilen und Schildkröten.

Die Wissenschafter plädieren daher dafür, bei der Planung von Staudämmen zwischen der Integrität der Ökosysteme und der wirtschaftlichen Entwicklung der Regionen abzuwägen. Potenzielle Auswirkungen auf die biologische Vielfalt, insbesondere auf bedrohte und empfindliche Arten, müssten dabei berücksichtigt werden.

QUELLE: https://science.apa.at/power-search/6324812470628652057

SIEHE DAZU:

=> Studie

QUELLE: https://doi.org/10.1016/j.biocon.2021.109335

Corona – „Grüner“ Neustart würde CO2-Emissionen zumindest einbremsen – Neustart günstigstes Szenario – Science-APA, 11.10.2021

Was vom coronabedingten zeitweisen Minus beim Energieverbrauch und des CO2-Ausstoßes übrig bleiben könnte, haben Forscher analysiert. Würde man positive Effekte, wie weniger Treibhausgasemissionen durch reduziertes Verkehrsaufkommen, längerfristig mitnehmen, könnte man die steigenden Emissionen zumindest bremsen. Vom Weg in Richtung der Begrenzung des Temperaturanstiegs auf rund 1,5 Grad Celsius wäre man aber trotzdem weit entfernt, heißt es im Fachblatt „Nature Energy“.

Klar ist, dass der Einbruch der Treibhausgasemissionen vor allem während der pandemiebedingten Lockdowns im Jahr 2020 der bisher stärkste in einem Jahr war. Ob diese Entwicklung auf dem Weg aus der Krise aufrechterhalten werden kann, sei unklar, heißt es in einer Aussendung des Internationalen Instituts für angewandte Systemanalyse (IIASA) in Laxenburg bei Wien. Allzu viel Hoffnung auf einen Beitrag zum Umschwung gibt es momentan jedoch nicht: Für Österreich rechneten Forscher kürzlich mit einer Rückkehr auf das hohe CO2-Ausstoßniveau von 2019 bereits für heuer.

Wenn die Gesellschaft einfach zu ihren alten Gewohnheiten zurückkehrt, werde der Treibhausgas-Knick durch die Krise „nahezu keinen Effekt“ auf das Klima haben, so Studienleiter Jarmo Kikstra vom IIASA: „Allerdings hat es einen Einfluss auf die Herausforderungen, die das Begrenzen des Klimawandels mit sich bringt, wenn manche günstige Energienutzungsmuster weiter bestehen blieben.“ Gelingt es der Weltgemeinschaft umgekehrt nicht, ein paar für die Klimaentwicklung positive Kriseneffekte längerfristig mitzunehmen, wird es der Analyse nach nochmals schwerer, die Klimaziele zu erreichen.

*** Neustart günstigstes Szenario ***

Die Wissenschafter haben vier Szenarien zum Post-Corona-Neustart durchgerechnet. Diese reichten von einem Business-as-usual-Szenario, mit weiter hoher Nutzung von Privatautos, hohem Flugverkehrsaufkommen, keinen Veränderungen in der Industrieproduktion und der Lieferketten und keinen Auswirkungen auf unser Alltags- und Berufsleben, bis zu einem „grünen“ Neustart. Bei letzterem würde der Energiebedarf – vulgo CO2-Ausstoß – am meisten absinken, wenn etwa durch vermehrte Telearbeit das Verkehrsaufkommen reduziert, Menschen beispielsweise mehr Online-Konferenzen abhalten und deshalb weniger fliegen, der öffentliche Verkehr deutlich zunimmt oder die Industrieproduktion effizienter sowie Lieferketten kürzer werden.

Tritt jedoch ersteres Szenario ein, bräuchte es bis 2030 Investitionen in den Energiesektor die rund 1,8 Billionen Dollar (1,5 Billionen Euro) höher sind, als beim „grünen“ Neustart, wenn es in Richtung 1,5 Grad-Ziel gehen soll. Mit dem Geld müsste etwa der Verkehrssektor mit deutlich größerem Aufwand elektrifiziert und Stromproduktion aus Solar- und Windkraft drastisch erhöht werden.

Insgesamt weist aber auch die „grünste“ Post-Covid-Projektion der Wissenschafter nicht in die Richtung, die es zum deutlichen Eindämmen der Erderwärmung bräuchte. Denn selbst in dieser Rechenvariante steigen die CO2-Emissionen nach dem Knick bis 2035 wieder an.

QUELLE: https://science.apa.at/power-search/8384487246779669005

SIEHE DAZU:

=> Studie

QUELLE: https://doi.org/10.1038/s41560-021-00904-8

DIGITALE ANTHROPOLOGIE – KÜNSTLICHE INTELLIGENZ

Forscher lassen neuronale Netze beim Deep Learning effizient arbeiten – Komplexität reduzieren – Pionierarbeit – Mensch nicht komplett ersetzbar – Science-APA, 11.10.2021

Wenn es darum geht, dem Computer komplexes Denken beizubringen, spielen künstliche neuronale Netze eine wichtige Rolle. Sie sind besonders gut in der Lage, große Mengen unstrukturierter Daten wie Bilder, Videos oder Töne auszuwerten und Muster in ihnen zu finden. Doch der Prozess ist rechenaufwendig. Eine Grazer Gruppe von KI-Experten hat erfolgreich nach Wegen gesucht, die Komplexität der Rechnungen zu reduzieren.

Künstliche neuronale Netzwerke sind eine mathematische Nachbildung der biologischen Reizverarbeitung und -weiterleitung im Nervensystem zum Zweck des maschinellen Lernens. Sie lösen heute bereits eine Vielzahl komplexer Aufgaben, in dem sie primär durch die Analyse großer Datenmengen lernen: Etwa neuartige Vorhersagemodelle für komplizierte physikalische, biologische und chemische Zusammenhänge oder bei der Bilderkennung und Textanalyse. Der Einsatz von entsprechender KI-Hardware wie etwa Chips für Fahrassistenzsysteme oder auch auf Smartphones und anderen batteriebetriebenen mobilen Devices klingt verlockend. In diesen Bereichen ist der Rechenaufwand bisher jedoch ein Hindernis, wie der Wissenschaftsfonds FWF am Montag in einer Mitteilung darlegte.

*** Komplexität reduzieren ***

Das Team rund um Franz Pernkopf am Institut für Signalverarbeitung und Sprachkommunikation der TU Graz suchte daher in dem vom FWF finanzierten Projekt „Effiziente tiefe neuronale Netze für eingebettete Systeme“ vier Jahre lang nach Möglichkeiten, die Komplexität von künstlichen neuronalen Netzwerken zu reduzieren, ohne die Erkennungsraten zu beeinträchtigen. „Wir versuchten, automatische Methoden zu entwickeln, um das effizienteste Netz zu finden“, so der Elektrotechnikingenieur und Experte für maschinelles Lernen und Mustererkennung.

Ein Ansatzpunkt war die Ebene der Computerhardware. Gängige PC nutzen für Additionen und Multiplikationen 32 oder 64 Bit. Mit 32 Bit lassen sich immerhin über vier Milliarden Zahlen darstellen. Das Problem: Der Computer behandelt jede Zahl, als wäre sie in der Größenordnung von vier Milliarden. So große Zahlen sind für viele Anwendungen allerdings überhaupt nicht nötig. „Wir haben herausgefunden, dass wir diese Bitbreiten reduzieren können, ohne an Performance zu verlieren“, berichtete der bereits vielfach ausgezeichnete Grazer Wissenschafter rückblickend. „Wer mit acht Bit statt mit 32 Bit rechnet, hat sofort nur noch ein Viertel der Rechenoperationen.“ Man sei sogar so weit gegangen, statt mit acht Bit nur noch mit einem Bit zu rechnen, mit wie es hieß „verblüffend guter Performance“ in gewissen Bereichen.

*** Pionierarbeit ***

In der Regel verwenden neuronale Netze wesentlich mehr Parameter, als tatsächlich benötigt werden. Ein weiterer Erfolg gelang Pernkopfs Team, indem es die Parameter als Wahrscheinlichkeitsverteilung statt als exakte Zahlen darstellte. „Wir waren die Ersten, die das gemacht haben“, hob Pernkopf hervor. Er strich zugleich die Eleganz des neuen Ansatzes heraus, der die Suche nach den richtigen Parametern erleichtert.

Das Projekt habe Pionierarbeit geleistet. „Als wir den Förderantrag eingereicht haben, hat man in der Literatur dazu wenig gefunden“, erzählte Pernkopf. Unmittelbar darauf seien nach und nach Publikationen zu dem Thema aufgetaucht. Man kooperierte dafür mit der Universität Heidelberg, deren Fokus stärker auf der Computerhardware lag, während man sich in Graz auf die Aspekte des Machine Learning konzentrierte.

*** Mensch nicht komplett ersetzbar ***

Pernkopf zeigte sich überzeugt, dass neuronale Netze – nicht zuletzt ressourceneffiziente Systeme in batteriebetriebenen Geräten – den Alltag noch stärker durchdringen werden. In Folgeprojekten mit Unterstützung der FFG und der Deutschen Forschungsgemeinschaft DFG will man nun die erarbeiteten theoretischen Ergebnisse in die Anwendung bringen.

Eine Anwendbarkeit wurde bereits im Grundlagenprojekt untersucht. Dabei ging es um die Erkennung von Schlüsselwörtern, um Spracherkennungssysteme aus dem Standby zu holen. „Wenn ich auf einem Smartphone eine Spracherkennungssoftware permanent laufen lasse, dann ist spätestens nach einer Stunde der Akku leer, weil das so rechenintensiv ist“, schilderte Pernkopf die Herausforderung. Die Forscher suchten nach einem ressourceneffizienteren System, das nur ein paar Reizwörter erkennen muss – wie ein schlafender Mensch, der bei gewissen Geräuschen oder Worten dann aber doch aufwacht. So lasse sich viel Energie sparen. An eine starke künstliche Intelligenz glaubt er hingegen nicht: „Der Mensch wird sich nicht komplett ersetzen lassen.“

QUELLE: https://science.apa.at/power-search/6727667065149242303

Künstliche Intelligenz vollendete Beethovens 10. Sinfonie – Kollaboration zwischen Mensch und Maschine – Science-APA, 11.10.2021

Fast 195 Jahre nach dem Tod von Ludwig van Beethoven ist eine Version seiner nicht mehr vollendeten 10. Sinfonie uraufgeführt worden – komponiert von Künstlicher Intelligenz. Das renommierte Beethoven Orchester spielte das Stück am Samstagabend unter der Leitung ihres Chefdirigenten Dirk Kaftan im Telekom Forum in Bonn. Das Telekommunikationsunternehmen hatte das Projekt initiiert.

Beethoven hatte die 10. Sinfonie vor seinem Tod nicht mehr vollenden können und nur einige Skizzen und Notizen hinterlassen. Auf deren Grundlage versuchte ein Experten-Team, zu dem Musikwissenschafter und Programmierer gehörten, eine Künstliche Intelligenz zu entwickeln, um die Leerstellen zu füllen. Der Computer wurde dafür unter anderem mit vielen weiteren Beethoven-Stücken gefüttert, aber auch mit Musik seiner Zeitgenossen. Das Ziel: Die Maschine zu befähigen, wie Beethoven zu komponieren.

*** Kollaboration zwischen Mensch und Maschine ***

Am Ende machte die KI Vorschläge, wie bestimmte Stellen weitergeführt werden könnten. Die Experten schauten sich die Varianten an, wählten aus und spielten die Entscheidung zurück ins System.

Die Beteiligten betonten, dass es sich um ein Experiment handle und es nicht darum gehe, Beethovens Einzigartigkeit anzuzweifeln. Man wolle vielmehr aufzeigen, wie kreative Zusammenarbeit von menschlicher und Künstlicher Intelligenz funktionieren könne.

„Das Projekt ist eine Kollaboration zwischen Mensch und Maschine“, sagte Matthias Röder, Direktor des Karajan Instituts (Salzburg), der das KI-Team geleitet hatte, vor der Uraufführung. Das Potenzial der Technologie sei für Komponisten faszinierend. „Man könnte auch eine Beatles-KI mit der melodischen KI von Mozart kombinieren – und die Harmonien dann selbst schreiben. Das Spektrum von Möglichkeiten ist exponentiell erweiterbar.“

QUELLE: https://science.apa.at/power-search/7740903171467111414

SIEHE DAZU:

=> Videos und Live-Stream zur Uraufführung

QUELLE: https://www.magenta-musik-360.de/

Künstliche Intelligenz sorgt für Behaglichkeit im Büro – Gleichzeitig auch Klima und Geldbörse schonen – Virtueller Sensor berechnet Behaglichkeit – Kombination aus KI- und Simulationsmodellen – 14.10.2021

Zu heiß, zu kühl, zu zugig: Die Behaglichkeit in Räumen ist wichtig für die Menschen, die sich darin befinden. Wegen des individuellen Empfindens lässt sich Behaglichkeit bisher jedoch weder einfach messen, noch für alle optimal herstellen. Ein österreichisches Expertenteam unter der Leitung des Grazer Know-Center arbeitet daran, die thermische Behaglichkeit in Bürogebäuden für möglichst viele zu optimieren und zugleich die Energieeffizienz zu steigern.

Ob ein Raum als behaglich empfunden wird, hängt von vielen Faktoren ab. Wer mit dem Verhältnis von Temperatur, der Feuchte und Luftbewegung im Raum zufrieden ist, fühlt sich zumindest thermisch behaglich. In Bürogebäuden haben Angestellte jedoch ganz subjektive Vorstellungen von thermischer Behaglichkeit. Und was für Büroräume gilt, kann in den Konferenz- oder öffentlichen Bereichen schon wieder ganz anders empfunden werden. Hier wird deutlich, wie anspruchsvoll die Aufgabe ist, ein Verhältnis von Raumlufttemperatur und relativer Raumluftfeuchte herzustellen, in dem sich die große Mehrheit der Raumnutzer zu jeder Tages- und Jahreszeit wohlfühlt.

*** Gleichzeitig auch Klima und Geldbörse schonen ***

Zugleich gibt es den Wunsch, das Klima und die Geldbörse zu schonen. Laut dem in Graz ansässigen österreichischen Kompetenz-Zentrum für Big Data Analytics, Data-driven Business und KI bringt eine neuartige Kombination von KI und Simulationsmodellen das durchaus unter einen Hut. Damit eröffnen sich neue Perspektiven hinsichtlich der Betreuung, Beurteilung und Optimierung von Gebäuden, wie Projektleiter Heimo Gursch vom Know-Center gegenüber der APA sagte.

Im Gebäudemanagement wird bisher traditionell das Schwergewicht auf Energieeffizienz gelegt – was manchmal zu nicht befriedigenden Raumkomfortbedingungen für Benutzer führt. Direkte Nutzerbefragungen seien wiederum zeitaufwendig und scheitern oft am geringen Feedback, erklärte Gursch. Andererseits werden selbst die Raum- und Betriebsbedingungen nicht ausreichend erfasst, da die Anzahl der verwendeten Sensoren und dadurch die messbaren physikalischen Größen begrenzt sind.

*** Virtueller Sensor berechnet Behaglichkeit ***

Hier könnten sogenannte virtuelle Sensoren für wesentliche Verbesserungen sorgen, sind die Datenwissenschafter am Grazer Know-Center überzeugt. In dem von der Forschungsförderungsgesellschaft FFG geförderten Projekt „COMFORT – Comfort Orientated and Management Focused Operation of Room Conditions“ hat ein Expertenteam aus Gebäudetechnikern, Bauingenieuren, Simulationsexperten und Datenwissenschaftlern u. a. einen virtuellen Sensor entwickelt, der Behaglichkeit mithilfe von datengetriebenen KI-Modellen und Simulationsmodellen berechnet.

Die Experten lösten das Problem mit einer geschickten Kombination aus Hard- und Software: Einflussgrößen, wie Temperatur oder Massenströme, werden aus der bestehenden Gebäudeleittechnik bezogen und gezielt mit zusätzlichen Messwerten eines neu entwickelten, drahtlosen Sensornetzwerkes kombiniert. Dieses besteht aus rund 40 Knoten mit jeweils mehreren Sensoren und misst ähnliche Größen, aber statt einem Messpunkt pro Raum gibt es nunmehr zehn oder noch mehr. Zusätzlich werden noch Wetterdaten in die Datenbasis aufgenommen.

Im Bereich der Simulationen werden der gesamte Energieverbrauch eines Gebäudes, der durch Heizung bzw. Kühlung entsteht, nachgebildet. Ebenso werden die Temperatur und die Luftströmung an jedem beliebigen Punkt im Gebäude simuliert. Bei der Vereinigung der vielen unterschiedlichen Datenquellen zu einer homogenen Datenbasis kommt das Big Data-Prinzip zur Anwendung.

*** Kombination aus KI- und Simulationsmodellen ***

Die Besonderheit liege laut Gursch in der Kombination von datengetriebenen KI-Modellen und Simulationsmodellen: „Im Projekt haben wir beispielsweise KI-Modelle genutzt, um die Sonneneinstrahlung in Simulationen genauer bestimmen zu können. Die Ergebnisse der Simulationen wurden wiederum dazu verwendet, die Eignung von KI-Modellen zur Vorhersage von Luftströmungen zu bestimmen.“

Die Ergebnisse der KI-Methoden und Simulation speisen nunmehr den sogenannten virtuellen Sensor. Er kann messen, was eigentlich nicht direkt messbar ist: den Behaglichkeitswert. Der virtuelle Sensor wurde bereits in Test-Boxen der TU Graz und im Bürocampus einer Deutschlandsberger Firma auf seine Praxistauglichkeit überprüft. Es zeigte sich, dass die genauere Bestimmung des Behaglichkeitsniveaus auch dabei hilft, die energetische Effizienz zu steigern: So ergab etwa eine Energiefluss-Analyse einen zu hohen Luftwechsel in einem der Testräume. Durch geringeren Luftwechsel wurde in diesem Fall der Energieverbrauch der Belüftung reduziert, ohne die Behaglichkeit zu vermindern.

QUELLE: https://science.apa.at/power-search/8493708213238310017

Wolfgang Kempkens: Exoskelett lässt Amputierte mühelos gehen – Neuentwicklung von Forschern der University of Utah gibt Betroffenen fehlende Kraft zurück – Halbes Dutzend testet – 2,5 Kilogramm schwer – Pressetext, 13.10.2021

Forscher um Tommaso Lenzi vom Bionic Engineering Lab http://belab.mech.utah.edu der University of Utah http://utah.edu haben ein neues experimentelles Exoskelett für Amputierte entwickelt. Es wird an der Taille und am Beinstumpf befestigt und ist mit Motoren ausgestattet, die von einer Batterie angetrieben werden. Ein Mikroprozessor koordiniert die Bewegungen, sodass der Behinderte keine Mühe hat, wie ein Gesunder zu gehen.

*** Halbes Dutzend testet ***

Eine Standard-Beinprothese für Amputierte kann die biomechanischen Funktionen eines menschlichen Beines nicht vollständig übernehmen. Deshalb strengt das Gehen Amputierte stark an, weil sie die verbliebenen Muskeln überanstrengen müssen, um voranzukommen. Lenzis Exoskelett gleicht den Mangel an Kraft vollständig aus. Ein halbes Dutzend Behinderte testet das Gerät derzeit.

Das Gerät verfügt über einen leichten, effizienten elektromechanischen Aktuator. Ein Gurt um die Taille enthält benutzerdefinierte elektronische Systeme, Mikrocontroller und Sensoren, die fortschrittliche Steuerungsalgorithmen ausführen. „Die Künstliche Intelligenz des Exoskeletts kann nachvollziehen, wie sich eine Person bewegt und unterstützt sie dabei“, sagt Lenzis Doktorand Dante A. Archangeli.

*** 2,5 Kilogramm schwer ***

Im Gegensatz zu anderen Exoskeletten, die ein relativ hohes Gewicht haben und daher viel Energie verbrauchen, ist Lenzis Modell mit etwa 2,5 Kilogramm sehr leicht. Es beschränkte sich darauf, gerade so viel Kraft zur Verfügung zu stellen, wie der Behinderte tatsächlich benötigt. Er vergleicht es mit einem E-Fahrrad, dessen Motor den Fahrer beim Treten unterstützt, nicht jedoch die ganze Arbeit übernimmt.

Eine Amputation oberhalb des Knies reduziert die Mobilität und Lebensqualität von Millionen von Menschen, weil ein Großteil der Beinmuskeln während der OP entfernt wird. „Die Folge davon ist, dass das Gehen schwerfällt, obwohl sich der Betroffene in den Hüften noch bewegen kann“, erklärt Lenzi. Es fehle vor allem an Kraft.

QUELLE: https://www.pressetext.com/news/20211013003

CYBERCRIME – DATENÜBERGRIFFE

Umfrage: Viele Unternehmen ohne Notfallmanagement bei Cyberangriffen – Überblick am Mittag / DJN, 14.10.2021

Diebstahl, Spionage und Sabotage: Die Gefahr durch Cyberangriffe für Unternehmen in Deutschland nimmt beständig zu. Lediglich 51 Prozent der Unternehmen verfügen jedoch über ein entsprechendes Notfallmanagement, wie der Digitalverband Bitkom am Donnerstag mit Bezug auf eine aktuelle Umfrage mitteilte. In 44 Prozent der Unternehmen gibt es hingegen keine Konzepte zum Umgang mit Cyberattacken. Insgesamt steigt jedoch das Risikobewusstsein deutscher Unternehmen.

QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-10/54201343-ueberblick-am-mittag-konjunktur-zentralbanken-politik-015.htm

Florian Fügemann: Deutschlands neuer Rekord: 6,2 Mrd. Euro für IT-Sicherheit – Allzeithoch liegt laut neuer IDC-Erhebung 2021 nochmals 9,7 Prozent über dem Wert des Vorjahres – „Existenzielle Bedrohung“ – Löwenanteil Dienstleistungen – Pressetext, 12.10.2021

In Deutschland werden bis Jahresende voraussichtlich 6,2 Mrd. Euro für Hardware, Software und Services im Bereich IT-Sicherheit ausgegeben. Dieses neue Allzeithoch liegt nochmals 9,7 Prozent über dem bisherigen Rekordjahr 2020 mit 5,6 Mrd. Euro Umsatz, wie neue Berechnungen des Marktforschungsunternehmens IDC http://idc.com für den Digitalverband BITKOM http://bitkom.org zeigen.

*** „Existenzielle Bedrohung“ ***

„Cyber-Angriffe sind für die Wirtschaft zu einer existenziellen Bedrohung geworden. Für Unternehmen und Verwaltungen ist eine hohe IT-Sicherheit überlebensnotwendig und muss fester Bestandteil guten Managements sein. Die Corona-Krise hat gezeigt, wie verwundbar viele Firmen sind. Die Ausgaben für IT-Sicherheit werden künftig weiter steigen“, erwartet Susanne Dehmel, Mitglied der BITKOM-Geschäftsleitung.

Auch künftig wird der Markt weiterhin rasant anwachsen: Für das Jahr 2022 ist ein neuerliches Umsatzplus von 9,9 Prozent auf 6,8 Mrd. Euro prognostiziert. Mit einem durchschnittlichen Wachstum von 9,5 Prozent pro Jahr sollen im Jahr 2025 rund 8,9 Mrd. Euro Umsatz mit Lösungen für ein Mehr an IT-Sicherheit erzielt werden, geht aus den Berechnungen hervor.

*** Löwenanteil Dienstleistungen ***

Mit 50 Prozent machen Dienstleistungen den mit Abstand größten Anteil aus. Die Ausgaben belaufen sich im Jahr 2021 auf voraussichtlich 3,1 Mrd. Euro – ein Plus von 9,8 Prozent. Für IT-Sicherheits-Software werden im laufenden Jahr 2,3 Mrd. Euro ausgegeben; 11,4 Prozent mehr als im Vorjahr. Weitere 815 Mio. Euro entfallen auf spezielle Geräte und Hardware (plus 4,9 Prozent).

QUELLE: https://www.pressetext.com/news/20211012028

Wolfgang Kempkens: Android: Heimliches Datensammeln belegt – Samsung, Xiaomi, Huawei und Realme untersucht – Nutzer können nicht widersprechen – Datengier größer als erwartet – Gesetzgeber oftmals machtlos – Pressetext, 15.10.2021

Googles mobiles Betriebssystem Android sammelt eifrig Daten seiner Besitzer und teilt diese sogar mit anderen Unternehmen wie Microsoft, LinkedIn und Facebook – insbesondere bei den europäischen Geräten von Samsung, Xiaomi, Huawei und Realme ist dies der Fall. Zu dem Fazit kommen Forscher des Trinity College Dublin http://tcd.ie und der University of Edinburgh http://www.ed.ac.uk.

*** Datengier größer als erwartet ***

Haoyu Liu, Paul Patras und Douglas J. Leith hatten durchaus damit gerechnet, dass die Betriebssysteme hin und wieder Daten an deren Server schicken. Jedoch ging die Menge an Daten, die den Besitzer wechselten, weit über das hinaus, was die Forscher erwartet hatten. Auch brachte es keine Abhilfe, die Betriebssysteme datensparsam zu konfigurieren. Eine Möglichkeit, der Datenweitergabe zu widersprechen, gibt es nicht.

Die Datensammelleidenschaft von Apps auf Smartphones wurde schon oft untersucht. Dabei geht es um Identifizierbarkeit, Bewegungsverfolgung, Verhaltensprofile und Verknüpfen verschiedener Daten durch App-Entwickler und andere Anbieter. Erst kürzlich wurde das Google-Apple Exposure Notification System untersucht, die Grundlage für COVID-19-Apps. Auch die Massenüberwachung von Journalisten, Politikern und Menschenrechtsaktivisten durch Spyware wie Pegasus ist bekannt. Die Sammelleidenschaft der darunter liegenden Betriebssysteme beachteten die meisten Forscher jedoch nicht.

*** Gesetzgeber oftmals machtlos ***

„Die massive und fortlaufende Datensammlung unserer Smartphones, der man nicht widerspreche kann, ist komplett an uns vorübergegangen“, sagt Doug Leith vom Lehrstuhl für Informatik und Statistik am Trinity College. „Wir haben uns zu sehr auf Cookies und bösartige Apps konzentriert. Ich hoffe, dass unsere Erkenntnisse ein Weckruf für die Öffentlichkeit, Politiker und Behörden ist.“

Paul Patras von der University of Edinburgh: „Auch wenn in den letzten Jahren in verschiedenen Ländern wie den EU-Mitgliedsstaaten, Kanada und Südkorea viele Gesetze zum Schutz personenbezogener Daten in Kraft traten, sind die gängigen Datensammelpraktiken immer noch weitverbreitet. Fast alle Android-Betriebssysteme erstellen Listen aller installierten Apps. Problematisch daran ist, dass so auf spezifische User-Eigenschaften zu schließen ist, etwa auf deren geistige Gesundheit, die Religionszugehörigkeit oder die sexuelle Orientierung.

QUELLE: https://www.pressetext.com/news/20211015031

SIEHE DAZU:

=> „Android Mobile OS Snooping By Samsung, Xiaomi, Huawei and Realme Handsets“

QUELLE: http://bit.ly/2YQ4X7f

MEDIEN

Auch Online-Medien informieren gut über Politik, Social Media weniger – Traditionelle Medien spielen weiterhin eine große Rolle – ORF beeinflusst Qualität der Konkurrenz – Science-APA, 15.10.2021

Wer traditionelle Medien nutzt oder online gezielt nach Nachrichten Ausschau hält, wird meist auch gut über Politik informiert – das stellten Forscher in einer Studie über Mediennutzung fest. Anders sieht dies im Social-Media-Bereich aus, wo es um die Informiertheit deutlich schlechter bestellt ist. Wählen die Österreicher auch heute noch relativ oft traditionelle Medien, bewegt sich der Trend laut Mitautor Jörg Matthes aber weiter in Richtung soziale Netzwerke.

In Österreich und 16 anderen europäischen Ländern ermittelten die Forscher um Laia Castro von der Uni Zürich und der Universitat Internacional de Catalunya in Barcelona (Spanien) fünf Typen von Mediennutzern und deren politische Informiertheit. Minimalisten, die selten Nachrichten lesen, sehen oder hören, machen in Österreich 20 Prozent der Nutzer aus; Traditionalisten, die auf Zeitungen, Radio und Fernsehen zurückgreifen, 27 Prozent. Beide Gruppen sind im Europavergleich eher häufig vertreten.

*** Traditionelle Medien spielen weiterhin eine große Rolle ***

„Dass viele Menschen in Österreich traditionelle Medien nutzen, ist nicht überraschend“, kommentierte Matthes, Vorstand des Instituts für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien, gegenüber der APA mit Verweis auf die Dominanz des ORF. Aber auch in anderen deutschsprachigen Ländern spielen traditionelle Medien eine große Rolle.

Ebenso stark sind allerdings Medien-Minimalisten vertreten. Letztere finden sich vermehrt in globalisierten, heterogenen Gesellschaften, aber: „Es ist schwer zu sagen, was der eine Grund dafür ist, dass es einen großen Anteil an Minimalisten in Österreich gibt.“

*** ORF beeinflusst Qualität der Konkurrenz ***

Traditionelle Massenmedien haben laut der im Fachblatt „The International Journal of Press/Politics“ veröffentlichten Studie immer noch eine große Funktion, wenn es um das Politik-Wissen der Menschen geht – ihre Nutzer waren in der Studie am besten informiert. Außer ihnen konnten sich nur die Online-Nachrichtensucher, die in Österreich 27 Prozent ausmachen, durch ihren Medienkonsum gut über Politik informieren – so ist es beispielsweise in Österreich und der Schweiz, aber nicht in ganz Europa. Auch hier zeige sich der Einfluss des ORF: „Gibt es ein starkes öffentlich-rechtliches Mediensystem, das gefördert wird, müssen sich die Konkurrenzmedien an dessen Qualität orientieren“, erklärte Matthes. Auch Online-Medien müssten deshalb versuchen, mit der Qualität des ORF und anderer traditioneller Medien mitzuhalten, das Informationsbedürfnis der Menschen würde dadurch gut gedeckt.

Sogenannte „Hyperkonsumenten“ machen sechs Prozent der Österreicher aus. „Das überraschendste Ergebnis der Studie war, dass Hyperkonsumenten, die ein sehr breites Newsrepertoire haben, nicht unbedingt mehr über Politik wissen“, so Matthes. Die Forscher erklären sich das unter anderem mit einer Überlastung an Informationen.

Auch Menschen, die sich primär über Social Media informieren – in Österreich 19 Prozent -, haben dadurch keinen Wissensvorsprung in Sachen Politik. Laut Matthes erhalten sie einerseits verkürzte Nachrichten und andererseits Nachrichten, die individuell zugeschnitten sind: „Die objektive Informiertheit über verschiedene Themen ist deutlich schlechter.“ Vor allem Jüngere verlassen sich allerdings auf die sozialen Netzwerke. „Jüngere Menschen nutzen traditionelle Medien nicht mehr“, zeigte sich Matthes überzeugt. Damit, wie man junges Publikum für Fernsehen und Qualitätsinhalte begeistern könne, würden sich Medienhäuser in Zukunft stark beschäftigen müssen.

QUELLE: https://science.apa.at/power-search/4870769197005288436

SIEHE DAZU:

Studie

QUELLE: https://doi.org/10.1177/19401612211012572

Stu Woo, Liza Lin: Microsoft stellt Social-Media-Dienst LinkedIn in China ein – Ersatz durch einen Job-Board-Dienst ohne Social-Media-Funktionen – Sperrungen: Google seit 2010, Signal und Clubhouse ab 2021 – Nutzbar, aber weitgehend unbekannt sind für chinesische Nutzer*innen Umgehungen mittels VPN zu westlichen Diensten – DJN, 14.10.2021

Microsoft wird die in China betriebene Version ihrer Professional-Networking-Website LinkedIn schließen. Dieser Schritt markiert das Ende des letzten großen US-amerikanischen Social-Media-Netzwerks, das in dem Land offen operiert. In einer Erklärung vom Donnerstag teilte LinkedIn mit, dass es diese Entscheidung getroffen hat, nachdem es mit einem deutlich schwierigeren Betriebsumfeld und höheren Compliance-Anforderungen in China konfrontiert worden sei.

Im März hatte die chinesische Internet-Regulierungsbehörde LinkedIn aufgefordert, ihre Inhalte besser zu regulieren, und dem Unternehmen eine Frist von 30 Tagen gesetzt, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichteten. LinkedIn ist seit sieben Jahren in China aktiv.

In den vergangenen Monaten hatte LinkedIn mehrere chinesische Menschenrechtsaktivisten, Akademiker und Journalisten benachrichtigt, dass ihre Profile in China gesperrt wurden, weil sie angeblich verbotene Inhalte enthielten. LinkedIn erklärte, dass es ihren chinesischen Dienst, der einige Inhalte einschränkt, um den Anforderungen der lokalen Regierung zu entsprechen, durch einen Job-Board-Dienst ohne Social-Media-Funktionen wie die Möglichkeit, Meinungen und Nachrichten zu teilen, ersetzen würde.

Die Plattformen von Twitter und Facebook sind in China seit 2009 blockiert. Google kehrte dem Land 2010 den Rücken, nachdem die Alphabet-Tochter sich geweigert hatte, die Ergebnisse ihrer Suchmaschine zu zensieren. Die Chat-Messenger-App Signal und die Audio-Diskussions-App Clubhouse wurden dieses Jahr ebenfalls gesperrt. Versierte Internetnutzer in China können zwar immer noch auf diese westlichen Dienste zugreifen, indem sie Umgehungslösungen wie virtuelle private Netzwerke (VPN) nutzen, aber viele Menschen verwenden sie nicht.

QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-10/54204505-microsoft-stellt-social-media-dienst-linkedin-in-china-ein-015.htm

Markus Steiner: Facebook: Geheime Blacklist veröffentlicht – US-News-Seite „The Intercept“ zeigt Dokument zu gefährlichen Personen und Organisationen – „Unberechenbares System“ – 4.000 Personen und Gruppen – Pressetext, 13.10.2021

Facebook hat 968 Gruppen identifiziert, die sich als „militante soziale Bewegungen“ klassifizieren lassen. Sie sind Teil einer größeren schwarzen Liste des Konzerns, auf der gefährliche Individuen und Organisationen stehen. Wer genau darauf zu finden ist, war bislang streng geheim. Doch die US-Non-Profit-Nachrichtenseite „The Intercept“ http://theintercept.com hat nun die komplette interne Liste veröffentlicht und fordert vom Social-Media-Primus mehr Transparenz ein.

*** „Unberechenbares System“ ***

„Facebook hat seinen Usern viele Jahre lang verboten, sich frei zu Menschen und Gruppen zu äußern, die Gewalt verherrlichen, um den Vorwurf zu entkräften, dass man Terroristen dabei hilft, ihre Propaganda zu verbreiten“, heißt es „The Intercept“-Bericht. Die Einschränkungen würden bereits auf das Jahr 2012 zurückreichen, als im US-Kongress und bei den Vereinten Nationen eine breitere Diskussion über die Online-Rekrutierungspraktiken von Terrororganisationen entfacht wurde.

Seit damals hätten sich die Kontrollen, die Facebook einsetzt, um ungeeignete Inhalte von seinen Seiten fernzuhalten, zu einem „unberechenbaren System“ entwickelt, dessen genaue Funktionsweise der Außenwelt bewusst nicht mitgeteilt wird. Diese Intransparenz berge die große Gefahr, dass bestimmte Gruppen und Communitys zensiert, bestraft und persönliche Freiheitsrechte eingeschränkt werden. „Viele Rechtsexperten haben deshalb schon früher gefordert, dass der Konzern seine interne Blacklist veröffentlicht“, so der Bericht.

*** 4.000 Personen und Gruppen ***

Bei Facebook hat man entsprechende Aufforderungen bislang stets vehement abgelehnt. Als Grund hierfür gibt das Unternehmen an, sich Sorgen um das Wohlergehen der eigenen Mitarbeiter zu machen, falls alle Namen auf der Liste an die Öffentlichkeit gelangen würden. „Genauere Informationen über mögliche Bedrohungsszenarien wollte man uns aber nicht geben“, betonen die Autoren bei „The Intercept“.

In dem von der US-News-Seite veröffentlichten internen Dokument werden mehr als 4.000 Einzelpersonen und Gruppen gelistet. Darunter finden sich die Namen vieler Politiker und bekannter Persönlichkeiten wie von Schriftstellern oder Musikern, aber auch karitative Organisationen, Krankenhäuser und historische Figuren, die schon lange nicht mehr am Leben sind.

QUELLE: https://www.pressetext.com/news/20211013025

SIEHE DAZU:

=> „Facebook Dangerous Individuals and Organisations List“

QUELLE: http://bit.ly/3AE3U6S

Catherine Stupp: Irische Datenschützer fordern von Facebook klarere Nutzungsbedingungen – Beschwerde gegen Verstecken der Datenpraktiken in Geschäftsbedingungen – Facebook will mehr Zeit, um Bedingungen zu ändern – DJN, 15.10.2021

Ein Entwurf der irischen Datenschutzbehörde sieht vor, dass Facebook Inc. ändern muss, wie es die Nutzer über seine Datenverarbeitung informiert. Der Entwurf ignoriert aber Beschwerden, dass der Social-Media-Gigant eine direkte Zustimmung der Nutzer für seine Aktivitäten einholen müsste. Sollte die Entscheidung rechtskräftig werden, müsste Facebook wegen mangelnder Transparenz gegenüber den Nutzern eine Geldstrafe zwischen 28 und 36 Millionen Euro zahlen.

Der Fall geht auf eine 2018 eingereichte Beschwerde des österreichischen Datenschutzanwalts Max Schrems zurück, dessen gemeinnützige Organisation NOYB den Entscheidungsentwurf am Mittwoch veröffentlichte. Die irische Datenschutzkommission hat die Entscheidung nicht veröffentlicht.

Ein Sprecher der irischen Aufsichtsbehörde lehnte eine Stellungnahme ab, da die Untersuchung noch nicht abgeschlossen ist. Er sagte, die Behörde habe das Dokument vergangene Woche an die Aufsichtsbehörden der 26 anderen EU-Länder weitergeleitet. Diese Aufsichtsbehörden haben einen Monat Zeit, um zu reagieren und könnten Einwände erheben. Die irische Datenschutzkommission wird dann eine endgültige Entscheidung treffen, und andere europäische Aufsichtsbehörden können in diesem Stadium immer noch Einwände erheben.

Ein Facebook-Sprecher reagierte nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.

*** Beschwerde gegen Verstecken der Datenpraktiken in Geschäftsbedingungen ***

In der Beschwerde aus dem Jahr 2018, die im Rahmen der Datenschutz-Grundverordnung der Europäischen Union (GDPR) eingereicht wurde, wird argumentiert, dass Facebook die Zustimmung der Nutzer zu seinen Datenpraktiken nicht einholt, zum Beispiel zur Verwendung personenbezogener Daten für die Schaltung gezielter Werbung, und sie stattdessen auffordert, die Geschäftsbedingungen der Plattform als Vertrag zu akzeptieren. Datenschützer argumentieren, dass es Unternehmen nicht möglich sein sollte, wichtige Informationen über ihren Umgang mit Daten in diesen Dokumenten zu verstecken, die viele Verbraucher nicht sorgfältig lesen.

Nach der EU-Datenschutz-Grundverordnung müssen Unternehmen nachweisen, dass sie rechtlich befugt sind, Daten zu verarbeiten, indem sie entweder die Zustimmung von Einzelpersonen einholen oder andere Kriterien erfüllen, wie zum Beispiel die Daten verwenden, weil sie zur Erfüllung eines Vertrags erforderlich sind. Der Europäische Datenschutzausschuss (EDPB), der Dachverband der EU-Datenschutzbehörden, erklärte 2019, dass sich Unternehmen generell nicht auf Verträge stützen können, um personenbezogene Daten für gezielte Werbung zu verarbeiten.

„Die Frage ist, wie weit man das ausreizen kann, wie weit man mehr Dinge in einen Vertrag aufnehmen kann, von denen der durchschnittliche Nutzer nicht denkt, dass sie Teil des sozialen Netzwerks sind“, sagte Schrems in einem Interview.