Views: 109

UPDATE 6.9.2021: in der Rubrik „INTERNATIONALES“ wurde die von SENTIX nachgereichte Meldung zum verdüsterten Konjunkturausblick eingefügt und im Abschnitt „FÜR DEN EILIGEN LESER“ eingeflochten.

Die zurückliegende Woche war einmal mehr mit reichlichen Meldungen gesegnet – Lesestoff für eine ganze Woche sozusagen. Hier die geraffte Übersicht.

FÜR DEN EILIGEN LESER gibt es – ganz ähnlich wie in den letzten Wochen hier bald mehr als nur oft festgehalten: – summa summarum nur zu vermerken, das es der Wirtschaft rund um den Erdball noch immer “supertoll” geht – Dieses Noch gewinnt mit Blick auf die Meldungslage der vergangenen Woche weiter an Schärfe: in die optimistischen Töne staatsnaher Beobachter gibt es noch stärkere Zeichen der Eintrübung als in der vorvergangenen Woche vor allem in den USA, der jüngste Inflationsanstieg wird zum wiederholten Male von offiziellen Stellen als vorübergehend aufgefasst. Doch treten Stimmen hinzu, die die Gefahr einer kommenden Stagflation an die Wand malen (=> COMMENT und KOMMENTARE AUS FREMDER FEDER). Der Konjunkturausblick hat sich zudem bereits zum vierten Mal verdüstert, so der SENTIX Konjunkturindex. Auch die Corona-Pandemie spielt weiterhin eine Rolle. Die Gefahr in Form des Delta-Virus ist weiterhin bedeutungsvoll (=> COVID-19 Dashboard der Johns Hopkins University). Wie aufgeregte Debatten um Maßnahmen und Impfmanagement zeigen, herrscht eine irrlichternde Besorgnis weiterhin bei Gesundheitsexperten und in der Politik.

Aus den Sonderthemen ragen die Frage um die afghanischen Flüchtlinge und der Dauerbrenner Vermögens- und Erbschaftssteuern hervor. Afghanistans benachbarte Turkstaaten fürchten den Import islamistischer Vorstellungen in ihre Länder und schotten sich ab. Auch Österreichs Bundesregierung sagt Nein zur Aufnahme dieser Flüchtlinge und möchte gemeinsam mit der Europäischen Union die Turkstaaten zur Flüchtlingsaufnahme bewegen; indessen ruft EU-Kommissar Asselborn zur Front gegen Österreichs ablehnender Haltung und den derzeitigen EU-Vorsitz von Slowenien auf, das ebenfalls gegen die Flüchtlingsaufnahme votiert. Interessante Hintergrundinformationen zum Problem stellen die Beiträge “Afghanistan: Ein zerklüftetes Land” (Mit offenen Karten Reupload, ARTE, 2017) und “Die geographische Verbreitung des Islam und Islamismus” (Mit offenen Karten, ARTE, 2020) dar. Zur Vermögens- und Erbschaftssteuern melden sich wirtschaftsnahe Stimmen ablehnend, umverteilungsaffine Stimmen dagegen zustimmend zu Wort. Eine neue Studie, päsentiert zur Tagung der Zentralbanken in Jackson Hole, sieht als Ursache der „savings glut“, dem Überhang an Sparguthaben, die Bündelung von „Geld“ bei Reichen. Daraus, so schlussfolgern die Studienautoren, erhellt sich, dass die Reichen Verursacher des Niedrigzins seien. Für weitere kontroverse Diskussionen ist Stoff gegeben.

FAZIT: Neben optimistischen Ausblicken auf weiteres Wirtschaftswachstum gibt es zunehmend Zeichen einer harzenden Wirtschaft; noch handelt es ich um eine Art Jammern auf hohem Niveau; möglicherweise entwickelt sich aus der Inflation eine länger währende Stagflation (=> COMMENT und KOMMENTAR AUS FREMDEN FEDERN). Bremsend wirkt sich abermals die Pandemie mit steigenden Neuinfektionszahlen und ansteigenden Hospitalisierungen COVID-19-Erkrankter aus. Doch die Hoffnung stirbt bekanntnlich zuletzt: der Chef der deutschen Kassenärzte wähnt die Pandemie im Frühjahr 2022 beendet. Zündstoff für weitere Diskussionen liefern das Problem um afghanische Flüchtlinge und der Dauerbrenner Vermögens- und Erbschaftssteuern, denen sich die These um Reiche als angebliche Verursacher des Niedrigzins hinzugesellt.

…oooOOOooo…

ÜBERSICHT

- UMWELT

- INTERNATIONAL: Bericht: Schifffahrt hinterlässt großen ökologischen Fußabdruck

- INTERNATIONAL: Artenvielfalt: Bedrohungskarte zeigt besonders gefährdete Regionen

- INTERNATIONAL: Rund ein Drittel aller Baumarten weltweit vom Aussterben bedroht

- BRASILIEN verzeichnet im August 28.000 Brände im Amazonas-Regenwald

- ÖSTERREICH: Prioritäten-Liste zur Restauration zerstörter Ökosysteme Österreichs

GESELLSCHAFT - China verbietet Reality-Talentshows: Regierung gegen „abnormale Ästhetik“ und „verweichlichte Männer“

BILDUNG - GROSSBRITANNIEN: Brexit-Schlag für britische Unis: Nur noch halb so viel EU-Studenten

- DEUTSCHLAND: Weniger Hochschulabschlüsse im Corona-Jahr 2020 laut Statistische Bundesamt (Destatis) – Unterschiedliche Rückgänge je nach Studienabschluss und Studienfach

CYBERKRIMINALITÄT - 83 von 100 Firmen rechnen mit Cyber-Attacke – 3.600 Unternehmen befragt: „Cyber Risk Index“ von Trend Micro attestiert hohe Gefährdungslage

- Umfrage: IT-Sicherheit im Homeoffice kommt bei vielen Firmen zu kurz

- Risiken beim Online-Banking: Kriminelle buchen hohe Summe ab

MIGRATION und SICHERHEIT - TURKSTAATEN: Usbekistan, Turkmenistan, Tadschikistan: Angst vor „islamistischem Virus“: Warum Afghanistans Nachbarn keine Flüchtlinge wollen – Russland ebenfalls mit verschlossenen Türen

- USBEKISTAN – DEUTSCHLAND: Usbekistan sichert Maas Hilfe bei Evakuierungen Deutschen, Ortskräften und Schutzbedürftigen zu – Zurückweisung afghanischer Flüchtlinge an den Grenzen

- PAKISTAN – Nach der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan hat Pakistans Botschafter in Deutschland der Aufnahme weiterer Flüchtlinge aus dem Nachbarland eine Absage erteilt

- EUROPÄISCHE UNION will mit Hilfen für afghanische Nachbarländer große Migrationsbewegung abwenden

- EUROPÄISCHE UNION: Vor dem Sondertreffen der EU-Innenminister zu Afghanistan hat Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn zum Widerstand gegen den EU-Vorsitz Sloweniens und gegen Österreich aufgerufen

- UNGARN – FLÜCHTLINGE: Ungarn stellt sich klar gegen die Aufnahme weiterer Flüchtlinge aus Afghanistan und sieht sich in seiner Haltung der Abgrenzung von 2015 bestätigt

- ÖSTERREICH für starkes EU-Engagement in Nachbarstaaten Afghanistans – EU stärkt humanitäre Hilfe und die Stabilisierungsarbeit in der Nachbarschaft

- ÖSTERREICH lehnt jede weitere Aufnahme von Afghanen ab

UNGLEICHHEIT und NIEDRIGZINS – VERMÖGENSSTEUER – ERBSCHAFTSSTEUER - Sind die Reichen schuld an den niedrigen Zinsen? Die These sorgt derzeit für viel Zündstoff – Das Zinsniveau sinkt seit Jahrzehnten. Erklärt wird der Trend oft mit der Alterung der Bevölkerung in Industriestaaten. Drei Ökonomen erheben Einspruch. Sie rücken die Ungleichheit der Einkommen ins Zentrum. Stimmt ihre These, hätte dies weitreichende Folgen – Zu viele Spargelder – Babyboomer taugen nicht zur Erklärung – Ein sich selbst verstärkender Prozess

- Studie: Vermögenssteuer bringt wenig und bremst die Konjunktur

- BDI: Höhere Erbschaftsteuer würde Familienunternehmen die Luft nehmen

- DIW-Studie: Superreiche jetzt noch reicher

- Würde eine Reichensteuer wirklich die Ungleichheit abbauen? – Der Hintergrund- Die politische Debatte rund um die Vermögensteuer – Und was sagen die Ökonomen? – Weiterführende Informationen zum Thema

- Österreich: Sozialstaat und Umverteilung gewinnen an Bedeutung

INTERNATIONAL - SENTIX Konjunkturindex: Vierter Rückgang in Folge!

- TECH-LOBBYISMUS – Die zehn größten Technologiekonzerne haben laut einer neuen Studie zuletzt 32,75 * Millionen Euro im Jahr für Lobbyarbeit ausgegeben und damit mehr als jede andere Branche

Studie: Globale Autoindustrie mit Rekordgewinnen im ersten Halbjahr - Zahl der Demenzkranken steigt laut WHO rasant – Je älter man wird, desto höher das Risiko auf Demenz – Länder nicht vorbereitet

BÖRSE - SENTIX-Sentimente: Das Grundvertrauen verbessert sich

- USA Top, Hongkong Flop – China hält Finanzmärkte in Atem

- China plant neue Börse in Peking

- US-Börsenaufsicht erwägt Verbot von Payment for Order Flow-Wertpapierhandel

- ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen im DAX

ZENTRALBANKEN

– EUROPÄISCHE UNION / EZB - Nachfrage von Banken nach EZB-Liquidität auf Rekordtief

- Morgan Stanley: EZB bestätigt monatliches PEPP-Volumen

- EZB-Vizepräsident De Guindos deutet planmäßiges Ende von PEPP an

- Holzmann: EZB kann über Reduzierung von Pandemieprogrammen diskutieren

- Lagarde: Euroraum-BIP Ende 2021 auf Vor-Corona-Niveau – DJN, 1.9.2021

- Wirtschaft entwickelt sich besser als erwartet – dpa-AFX, 1.9.2021

– DEUTSCHLAND / Deutsche Bundesbank - Hans Bentzien: EZB/Weidmann: Risiko zu hoher Inflation nicht ausblenden

USA - Defizit in der US-Handelsbilanz etwas stärker als erwartet gesunken

- EIA: US-Rohöllagerbestände stärker gesunken als erwartet

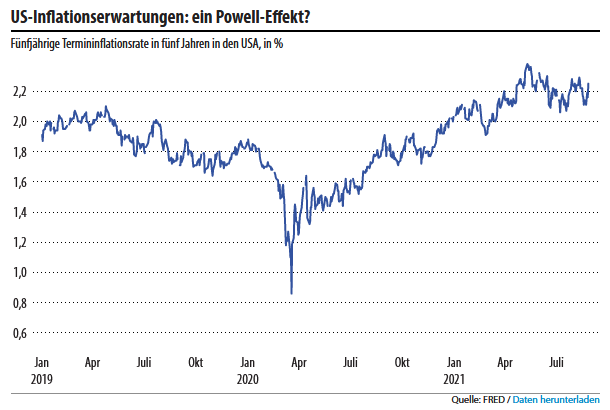

- US-Inflationserwartungen fallen nicht

- Chicagoer Einkaufsmanagerindex im August kräftig und stärker als erwartet gesunken

- ISM-Index für US-Industrie steigt überraschend im August

- Markit: US-Industrie zeigt im August nachlassende Tendenz

- Auftragseingang der US-Industrie im Juli gestiegen

- USA: Bauausgaben steigen im Juli stärker als erwartet

- USA: Schwebende Hausverkäufe fallen überraschend

- Hauspreise steigen immer stärker – Case-Shiller-Index steigt im Juni um 19,1 Prozent auf Jahressicht

- USA: Häuserpreise steigen im Juni im Vergleich zum Vormonat schwächer als erwartet

- Stimmung der US-Verbraucher trübt sich stärker als erwartet ein

- ADP: US-Privatsektor schafft weitaus weniger Stellen als erwartet

- US-Produktivität steigt im zweiten Quartal um 2,1 Prozent

- Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe kräftig gesunken

- Bostic: Anstieg der Zwangsräumungen könnte Aufschwung belasten

- Kreise: US-Justizministerium bereitet weitere Wettbewerbsklage gegen Google vor

BRASILIEN - Brasiliens BIP schrumpft im ersten Quartal leicht

CHINA - China: ‚Caixin‘-Stimmungsindikator für die Industrie enttäuscht ebenfalls

- Delta-Variante belastet überraschend Stimmung in Chinas Unternehmen – Hoffnung auf Wirtschaftserholung im vierten Quartal

- Autoverkäufe in China gehen kräftig zurück

- ELEKTROMOBILITÄT – Die Zeiten, in denen die Exporthoffnungen chinesischer Autohersteller wie Landwind und Brilliance krachend im Crashtest zerschellten, sind vorbei. Stattdessen sichern sich die neuen Elektroauto-Produzenten aus der Volksrepublik Bestnoten wie zuletzt das E-Modell Polestar 2.

JAPAN - Japans Industrieproduktion im Juli gesunken – Aber Aussichten positiv – Arbeitslosenrate sinkt leicht im Juli – Pandemiefolgen: Erholung der Wirtschaft wird noch Jahre dauern

INDIEN - Indiens Wirtschaft wächst im zweiten Quartal mit Rekordrate infolge des Basiseffekts

TÜRKEI - Türkische Wirtschaft im zweiten Quartal stark erholt

GROSSBRITANNIEN - Großbritannien: Unternehmensstimmung trübt sich weniger stark ein als erwartet

SCHWEIZ - Kof-Konjunkturbarometer sinkt markant – Wirtschaftsleistung noch immer überdurchschnittlich

- SCHWEIZER BANKEN – Die Konsolidierungswelle im Lager der Schweizer Privatbanken beschleunigt sich laut einer Studie der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft KPMG und der Hochschule St. Gallen.

EUROPÄISCHE UNION – EUROZONE - Euroraum-Inflation steigt im August auf 3,0 Prozent – Kerninflation steigt deutlich von 0,7 auf 1,6 Prozent

- European Labour Market Barometer erhält zweiten Dämpfer in Folge

- Wirtschaftsstimmung im Euroraum sinkt im August nach Rekordhoch

- Markit: Dynamik der Eurozone-Industrie lässt im August nach

- Eurozone-Arbeitslosenquote sinkt im Juli auf 7,6 Prozent

ITALIEN - Italien: Jahresteuerung zieht im August kräftig auf 2,6 Prozent an

- Italiens Wirtschaft gewinnt im Frühjahr wie erwartet an Fahrt

SPANIEN - Spanien kündigt Erhöhung des Mindestlohns zum dritten Mal binnen zwei Jahren an

FRANKREICH - Französische Inflation steigt im August mit 2,4 Prozent auf höchsten Stand seit fast drei Jahren

- Frankreichs BIP-Wachstum für 2021Q2 von 0,9 auf 1,1 Prozent gegenüber Vorquartal revidiert

DEUTSCHLAND - Kassenärzte-Chef rechnet mit Ende der Pandemie im Frühjahr

- Die deutsche Inflation ist nur halb so dramatisch

- COMMENT: Inflation des Geldes bedeutet Geldwert-Entwertung, damit Kaufkraftverlust. Problem jeder Inflation ist, dass sich die Effekte eines Kaufkraftverlustes das Geld sozusagen merkt.

- Deutsche HVPI-Inflation steigt im August auf 3,4 Prozent

- Bundesländer melden für August weiter steigende Preise – Anstiege der Jahresteuerung zwischen 3,6 und 4,2 Prozent

- IW: Bei weiter steigender Inflation Umverteilungskämpfe

- Deutsche-Bank-Chef Sewing kritisiert Negativzins und „Basel 4“

- DIW: BIP dürfte im dritten Quartal um gut 1 Prozent steigen

- HWWI erwartet verhaltene Erholung der deutschen Wirtschaft

- Markit: Lieferengpässe bremsen deutsche Industrie im August

- Ifo-Institut: Lage der Autoindustrie empfindlich verschlechtert – Lieferenpässe magerln Autohersteller

- VDMA: Gute Weltkonjunktur sorgt für volle Auftragsbücher

- Deutsche Flughäfen erreichen 40 Prozent des Vorkrisenniveaus – Vor allem kurze Inladsfülge und lange Interkontinentalflüge betroffen

- Kräftiges Umsatzminus für deutschen Einzelhandel im Juli

- Ifo-Institut: Materialengpass auf dem Bau geht weiter zurück

- Handwerksbetriebe kämpfen mit zunehmend umfangreicher gestörten Lieferketten und steigenden Materialengpässen – Impfrate sollte steigen – Unbekannter Impfstatus der Mitarbeiter behindert Auftragsannahmen – Arbeitsmarktprobleme: ausgeschriebene Lehrlingsstellen bleiben zu gut zwei Fünftel unbesetzt

- Allianz: Corona-Hilfen überkompensieren Probleme europäischer KMU – Insolvenzgefährdung gesunken

- Deutsche Tarifverdienste steigen im zweiten Quartal schneller

- TARIFKONFLIKTE – Die Auseinandersetzungen zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern haben 2021 deutlich zugenommen.

- MINDESTRENTE (Pressespiegel / DJN, 31.8.2021) – Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) fordert die Einführung einer Mindestrente, um eine weiter steigende Altersarmut in Deutschland zu verhindern.

- Nach gescheiterter einstweiliger Verfügung der Bahn: Lokführerstreiks dauern an – Weiter keine Kompromiss-Signale

- Bahn macht GDL neues Angebot

- Vor dem dritten GDL-Streik: Unternehmen und Fahrgäste planen um – Folgen für Unternehmen: hoher Personalaufwand und hohe Kosten – DBB: Stau von 200 bis 200 Zügen in Spitzenzeiten – Flexible Umweglösungen gesucht – 43 Prozent des Gütertransports werden durch die Bahn abgewickelt – Gefahrgüter müssen per Bahn transportiert werden, darunter viele der Chemieindustrie – „Strek gegen das Klima“: Umschichtung auf Schiff- und LKW-Transporte

- BA: Nachfrage nach Arbeitskräften wächst weiter

- Zahl der Arbeitslosen in Deutschland sinkt im August trotz Sommerpause – Lage am deutschen Arbeitsmarkt besser als erwartet – Kurzarbeiterzahlen sinken – Erwerbstätigkeit und sozialversicherungspflichtige Beschäftigungen nahmen zu

- Deutschland: Zahl der Arbeitslosen sinkt im August auf 2,58 Millionen

- Heftige Kritik an Einführung von Online-Hinweisportal für Steuerbetrug

- Umfrage: Acht von zehn Bürgern halten Schuldenbremse für richtig

ÖSTERREICH

– STATISTIK

Umsatzplus von 20,3% bei den Dienstleistungsunternehmen im 2. Quartal 2021; dennoch deutlich unter dem Vorkrisenniveau

Austrian Recovery Barometer – Wirtschaft gelingt Turnaround im 2. Quartal 2021

Produktion tierischer Erzeugnisse 2020 weiterhin hoch; Verbrauch von Fleisch und Eiern rückläufig

Rinderbestand bleibt 2021 im Jahresvergleich stabil, leichtes Plus an Schweinen

– MELDUNGEN - „Times“-Uni-Ranking: Erstmals zwei Austro-Unis unter Top 200

- Inflation im August 2021 laut Schnellschätzung voraussichtlich bei 3,1%

- Sozialstaat und Umverteilung gewinnen an Bedeutung

– UNTERNEHMEN

Ölkonzern OMV sieht sich vor großem Wandel

KOMMENTARE AUS FREMDER FEDER - Eric Schmidt: Die KI-Revolution und der Wettbewerb mit China – Die Gefahr des techno-autoritären Modells – Die richtigen Standards setzen – Koalition entwickelter Demokratien – Den Wandel gestalten

- Nouriel Roubini: The Stagflation Threat Is Real – There is a growing consensus that the US economy’s inflationary pressures and growth challenges are attributable largely to temporary supply bottlenecks that will be alleviated in due course. But there are plenty of reasons to think the optimists will be disappointed

…oooOOOooo…

UMWELT

INTERNATIONAL: Bericht: Schifffahrt hinterlässt großen ökologischen Fußabdruck – ROUNDUP 2 / dpa-AFX, 1.9.2021

Nicht nur der Verkehr auf den Straßen ist eine große Belastung für die Umwelt, auch der Schiffsverkehr verursacht Treibhausgase, die die Erderwärmung vorantreiben. Wie groß die Umweltauswirkungen des Seeverkehrs in Europa tatsächlich sind, wurde nun erstmals in einem Bericht zusammengefasst, den die Europäische Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs (EMSA) und die Europäische Umweltagentur (EEA) am Mittwoch in Lissabon vorstellen.

Die untersuchten Faktoren waren Luftemissionen, Luftverschmutzungen, Ölleckagen, das Ablassen von Abwasser, Plastik, Unterwasserlärm und der Transport lebender Organismen in andere Gewässer.

Dem Bericht zufolge waren Schiffe im Jahr 2018 für 13,5 Prozent aller Treibhausgasemissionen, die der Verkehr in der EU verursacht, verantwortlich. Der Straßenverkehr war mit 71 Prozent der größte Verursacher, der Luftverkehr stand für 14,4 Prozent der Emissionen. Alle Verkehrsträger müssten nachhaltiger, intelligenter und widerstandsfähiger werden, sagte Adina Valean, EU-Kommissarin für Verkehr, laut einer Mitteilung. Das schließe auch die Schifffahrt mit ein.

Schiffe spielen als Transportmittel zwischen den EU-Ländern eine große Rolle, sowohl für den Personen- als auch für den Güterverkehr. 77 Prozent des europäischen Außenhandels und 35 Prozent des gesamten Handels am Wert gemessen zwischen EU-Mitgliedstaaten verlaufen auf dem Seeweg. Und das wird in den kommenden Jahrzehnten noch mehr werden, schätzen die Experten. „Der Seeverkehr der EU steht vor einem entscheidenden Jahrzehnt für den Übergang zu einem wirtschaftlich, sozial und ökologisch nachhaltigeren Sektor“, heißt es in dem Bericht.

Der Verband Deutscher Reeder (VDR) unterstrich, die Schifffahrt habe „in den vergangenen Jahrzehnten bereits viel getan, um noch umweltfreundlicher zu werden – und wird in Zukunft noch mehr tun, insbesondere auch beim Klimaschutz“, wie ein Sprecher am Mittwoch in Hamburg mitteilte. „Dafür, dass Schiffe 90 Prozent aller Waren weltweit und drei Viertel des europäischen Außenhandels transportieren, ist ihr Umwelt-Fußabdruck, wie der Bericht zeigt, im Vergleich klein.“

Die Schifffahrtindustrie wird schnellstmöglich auf fossile Brennstoffe wie Kerosin, Schiffsdiesel und Flüssiggas verzichten zu müssen, um die absehbar noch verschärften Klimaziele der EU zu erreichen. Das Problem dabei: Containerschiffe können – anders als Autos – keine langen Strecken mit Batteriekraft bewältigen. Sie brauchen klimaneutrale Flüssigtreibstoffe, die derzeit allerdings weder im großen Maßstab marktreif, noch in riesigen Mengen verfügbar sind.

Eine Herausforderung sind die Emissionen: Insgesamt verursachten Schiffe, die im Jahr 2018 in Häfen der EU und des Europäischen Wirtschaftsraums anlegten, rund 140 Millionen Tonnen CO2-Emissionen. Das waren etwa 18 Prozent aller CO2-Emissionen, die in diesem Jahr weltweit durch den Seeverkehr verursacht wurden. Der Ausstoß an Schwefeldioxid betrug 16 Prozent der weltweiten SO2-Emissionen der internationalen Schifffahrt.

„Obwohl der Seeverkehr in den letzten Jahren seine Umweltbilanz verbessert hat, steht er bei der Dekarbonisierung und Reduzierung der Umweltverschmutzung immer noch vor großen Herausforderungen“, so die EU-Kommissarin. Eine mögliche Lösung sieht man in der Umstellung auf umweltfreundlichere Antriebsarten und Energieträger wie Biokraftstoffe, Batterien, Wasserstoff oder Ammoniak. Die Landstromversorgung, bei der Schiffe ihre Motoren abschalten und an eine Stromquelle anschließen, könne auch in See- und Binnenschifffahrtshäfen eine saubere Energiequelle darstellen, so der Bericht.

Eine andere Herausforderung sei der Unterwasserlärm, den die Schiffe erzeugen und der Meereslebewesen auf unterschiedliche Weise beeinträchtigen kann. Es wird geschätzt, dass der Seeverkehr dazu beigetragen hat, dass sich der Unterwasserlärmpegel in den EU-Gewässern zwischen 2014 und 2019 mehr als verdoppelt hat. Außerdem führt die internationale Schifffahrt dazu, dass Arten in Gewässer transportiert werden, in denen sie nicht heimisch sind, und die dortigen Ökosysteme beeinträchtigen können.

„Der Bericht zeigt deutlich, dass der Seeverkehr in Europa und die gesamte internationale Schifffahrtsgemeinschaft die dringende Verantwortung haben, ihre Bemühungen zur Verringerung des ökologischen Fußabdrucks dieses Sektors zu verstärken“, sagte EEA-Chef Hans Bruyninckx

QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-09/53829818-roundup-2-bericht-schifffahrt-hinterlaesst-grossen-oekologischen-fussabdruck-016.htm

INTERNATIONAL: Artenvielfalt: Bedrohungskarte zeigt besonders gefährdete Regionen – Science-APA, 31.8.2021

Eine globale Bedrohungskarte der biologischen Vielfalt an Land hat ein internationales Wissenschafterteam erstellt. Als wichtigste Gefahren für Amphibien, Vögel und Säugetiere identifizierten sie die Landwirtschaft, Jagd und Fallenstellerei, Abholzung, Umweltverschmutzung, invasive Arten und den Klimawandel. Die Forscher wollen mit der im Fachjournal „Nature Ecology and Evolution“ veröffentlichten Arbeit Entscheidungen für den Schutz der Artenvielfalt unterstützen.

Das Forscherteam um Mike Harfoot vom UN World Conservation Monitoring Centre (UNEP-WCMC), dem auch Forscher des Internationalen Instituts für Angewandte Systemanalyse (IIASA) in Laxenburg bei Wien angehörten, stützte sich bei seiner Arbeit u.a. auf die Roten Listen der bedrohten Arten der Weltnaturschutzunion (IUCN). So identifizierten sie große Landgebiete, wo die Wahrscheinlichkeit, dass eine bestimmte Amphibien-, Säugetier- oder Vogelart durch eine der Hauptgefahren bedroht ist, mehr als 50 Prozent beträgt.

Besonders ausgeprägt ist die Bedrohung in Südostasien, vor allem auf den Inseln Sumatra und Borneo sowie auf Madagaskar. Bei den Amphibien sticht Europa als Region mit hoher Gefährdung hervor – verursacht durch die Kombination von Landwirtschaft, invasive Arten und Umweltverschmutzung. Die Auswirkungen des Klimawandels sind in den Polarregionen, an der Ostküste Australiens und in Südafrika am wahrscheinlichsten, speziell für Vögel.

*** Bedrohung durch Landwirtschaft ***

Für alle drei Wirbeltier-Klassen zusammen stellt den Forschern zufolge die Landwirtschaft die häufigste Bedrohung dar. Bei Vögeln und Säugetieren ist die Jagd und der Fallenfang die größte Gefahr, und zwar auf 50 Prozent der globalen Landfläche für Vögel und 73 Prozent der Fläche für Säugetiere. Bei den Amphibien ist die Bedrohung durch die Landwirtschaft am größten, sie gefährdet auf 44 Prozent der weltweiten Landfläche diese Arten.

„Die nächsten zehn Jahre sind entscheidend, um Maßnahmen gegen den Verlust der biologischen Vielfalt zu ergreifen“, erklärte Harfoot in einer Aussendung des IIASA. Die Informationen aus der Studie sollen Entscheidungsträgern dabei helfen herauszufinden, wo Maßnahmen zur Verringerung dieser Bedrohungen die besten Ergebnisse erzielen könnten.

*** Wo Schutzmaßnahmen Priorität haben ***

Dafür erstellten die Wissenschafter auch Risikokarten, die Gebiete mit hoher Priorität für Schutzmaßnahmen ausweisen. Dazu gehören der Himalaya, Südostasien, die Ostküste Australiens, der Trockenwald von Madagaskar, Teile des Ostafrikanischen Grabens, die Guineischen Wälder Westafrikas, der Atlantische Regenwald in Südamerika, das Amazonasbecken und die nördlichen Anden bis nach Panama und Costa Rica in Süd- und Mittelamerika.

Den Forscher zufolge wurde der Gesamtdruck auf die biologische Vielfalt bisher unterschätzt. So seien speziell in jenen Regionen, die die größte Bedeutung für die biologische Vielfalt haben, Bedrohungen wie die Jagd und der Klimawandel nicht berücksichtigt worden.

QUELLE: https://science.apa.at/power-search/6412022353962879121

SIEHE DAZU: https://doi.org/10.1038/s41559-021-01542-9

INTERNATIONAL: Rund ein Drittel aller Baumarten weltweit vom Aussterben bedroht – Science-APA, 2.9.2021

Rund ein Drittel aller Baumarten weltweit sind vom Aussterben bedroht. Ein Bericht warnt, dass vor allem die Rodung von Waldflächen für die Landwirtschaft sowie die Holzgewinnung den Fortbestand vieler Baumarten bedrohen. Auch der Klimawandel hat demnach „deutlich messbare Auswirkungen“. Zu den am stärksten bedrohten Arten gehören demnach Magnolien. Auch Eichen und Ahornbäume werden als gefährdet eingestuft.

Der Bericht wurde von einem internationalen Zusammenschluss botanischer Gärten (Botanic Gardens Conservation International) und Fachleuten der Weltnaturschutzunion (IUCN) vorgelegt. Die IUCN berät ab Freitag bei einer Konferenz im südfranzösischen Marseille über den Schutz von Tier- und Pflanzenarten.

*** 30 Prozent der Baumarten vom Aussterben bedroht ***

Die Studie untersuchte die Bedrohungslage für 58.497 Baumarten weltweit und stellte fest, dass 30 Prozent vom Aussterben bedroht sind. Weitere sieben Prozent werden als „möglicherweise bedroht“ eingestuft. Für 21 Prozent der Arten lagen nicht genügend Daten für eine Bewertung vor. Etwas mehr als 40 Prozent wurden als „nicht gefährdet“ eingestuft. Etwa 142 Baumarten wurden von den Experten als bereits ausgestorben eingestuft, und von mehr als 440 Baumarten gibt es weniger als 50 Exemplare in der freien Natur.

Brasilien, das einen Großteil des Amazonas-Regenwaldes beherbergt, hat dem Bericht zufolge die meisten Baumarten (8.847) – aber auch die meisten bedrohten Arten (1.788), was auf die intensive Landwirtschaft dort zurückzuführen ist. Der höchste Anteil an bedrohten Arten findet sich jedoch in den tropischen Regionen Afrikas, insbesondere auf den Inseln Madagaskar und Mauritius, wo 59 Prozent beziehungsweise 57 Prozent aller Baumarten gefährdet sind.

Jean-Christophe Vie, Generaldirektor der auf Naturschutz spezialisierten Schweizer Stiftung Franklinia, bezeichnete es in einem Vorwort zum Bericht als „schockierend“, dass die Abholzung großer Waldgebiete weitergeht, obwohl Bäume eine wichtige Rolle in der Natur spielen, da sie Lebensraum für viele Tier- und Pflanzenarten bieten, CO2 absorbieren und Inhaltsstoffe für Medikamente liefern.

QUELLE: https://science.apa.at/power-search/1058157816358979637

BRASILIEN verzeichnet im August 28.000 Brände im Amazonas-Regenwald – Überblick am Morgen / DJN, 2.9.2021

Im brasilianischen Amazonas-Regenwald sind im August 28.060 Brände verzeichnet worden. Trotz eines Rückgangs von 4,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat liegt die Zahl der Brände damit weiter auf einem hohen Niveau, wie das brasilianische Institut für Weltraumforschung (Inpe) unter Berufung auf Satellitenbilder mitteilte.

QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-09/53838841-ueberblick-am-morgen-konjunktur-zentralbanken-politik-015.htm

ÖSTERREICH: Prioritäten-Liste zur Restauration zerstörter Ökosysteme Österreichs – Science-APA, 31.8.2021

Die EU schreibt den Mitgliedsstaaten vor, 15 Prozent ihrer ramponierten Lebensräume auf Vordermann zu bringen. Welche Wälder, Felder, Grasländer, Weinbaugebiete, Moore und Auen in Österreich am sinnvollsten restauriert werden, identifizierten Experten der Universität Wien, des Umweltbundesamtes und des Bundesforschungszentrums für Wald (BFW) in einer Studie. Die Instandsetzungsmaßnahmen würden 10,7 Milliarden Euro kosten und sollten bis 2050 abgeschlossen sein.

Beim Wald, der etwa die Hälfte der Fläche Österreichs bedeckt, fanden die Forscher das beste Restaurierungspotenzial in Teilen des Wald- und Weinviertels in Niederösterreich, des Mühlviertels in Oberösterreich und in der östlichen Steiermark. Dort sollte man den Anteil an Totholz und alten, mächtigen Bäumen (Veteranenbäumen) erhöhen, gebietsfremde Arten entfernen, sowie eine vielfältige, standorttypische Baumartenzusammensetzung pflanzen, erklärte Florian Danzinger vom Department für Botanik und Biodiversitätsforschung der Uni Wien im Gespräch mit der APA: „Also sich auf teils weniger schnellwüchsige, aber für die heimische Artenwelt wertvolle Bäume besinnen, und manche davon stehen lassen, auch wenn sie schon lange hiebreif sind.“ Dafür müssten die Waldbewirtschafter freilich finanziell belohnt werden.

„Für die grünlandgeprägten Kulturlandschaftstypen wurden vor allem das Waldviertel (NÖ), das Inn- und Hausruckviertel (OÖ) und der Flachgau (Salzburg) als Schwerpunktregionen identifiziert“, so die Forscher in einer Aussendung der Uni Wien. Beim Ackerbau priorisierten sie das westliche Wein- und das östliche Waldviertel, die Thermenlinie und das Marchfeld in Niederösterreich, sowie im Burgenland die Regionen Parndorfer Platte und Neusiedlersee-Seewinkel. Beim Weinbau sollten sich die Anstrengungen auf Teile des Weinviertels und die Region Neusiedlersee-Seewinkel konzentrieren.

*** Mehr Zwischenstrukturen wie Hecken und Blühstreifen schaffen ***

In den landwirtschaftlich genutzten Grünflächen, Feldern, Weingärten und Obstplantagen sollten mehr Zwischenstrukturen geschaffen werden, so Danzinger. Die teils riesigen Flächen würden enorm von Hecken, Baumzeilen und Blühstreifen profitieren. „Das ist auch wichtig für die Klimawandelfitness, weil sie die Winderosion und Abspülung durch Starkregen vermindern und im Winter den Schneefang gewährleisten“, sagte er. Dieser Nutzen würde aber nicht die Zusatzkosten und den Verlust an Ernteflächen aufwiegen. Deshalb bräuchte es zusätzliche Förderungen. Bei den Obstplantagen sollte durch finanzielle Anreize erreicht werden, dass manche weniger intensiv genutzt werden und die Betreiber auf Hagelnetze und Ähnliches verzichten, meint der Forscher. Durch Strukturmaßnahmen und extensive Bewirtschaftung würde in all diesen Gebieten auch der „landschaftsästhetischen Wert“ steigen.

Bei den Auen und Mooren sehen die Studienautoren Restaurierungsbedarf im Osten Österreichs, zum Beispiel beim Schilfgürtel des Neusiedlersees, dessen Verlandungsmoor mit einer Fläche von 9.600 Hektar zu den größten europäischen Schilfgebieten zählt, aber auch in den Alpen. Die alpinen Moore sollte man von vorhandenen Drainagen befreien und alle paar Meter „Spundwände“ aus Holz einziehen, die den Wasserabfluss verlangsamen. Dadurch bilden sich kleine, wassergefüllte Staustufen, wo Torfmoos und andere Sumpfpflanzen gedeihen. „Bei den Auen ist es vor allem wichtig, wieder eine Fließwasserdynamik zu ermöglichen“, so Danzinger. Altarme sollten wieder an die Hauptgewässer angeschlossen und mit einer ausreichenden Wassermenge dotiert werden.

*** Vier „Degradationsstufen“ ***

Die Forscher sortierten in der Studie die verschiedenen österreichischen Ökosysteme und Landschaften nach allen möglichen vorhandenen Daten in vier „Degradationsstufen“. „Es war eine große methodische Herausforderung, das Ganze einheitlich darzustellen, weil je nach den Ökosystemen ganz unterschiedliche Daten zur Verfügung gestanden sind“, sagte David Paternoster vom Umweltbundesamt. Dennoch konnten sie eine datenbasierte Einschätzung abliefern. „In anderen europäischen Ländern musste man stärker auf eine auf Experteneinschätzung basierte Darstellung setzen, das wollten und konnten wir in Österreich vermeiden“, erklärte er.

Nachdem sie den Zustand der jeweiligen Ökosysteme eingeschätzt hatten, suchten die Forscher mögliche Zusatznutzen bei einer Restauration. „Zum Beispiel, dass sie innerhalb von Schutzgebieten liegen oder ein Netzwerk von Lebensraumkorridoren erweitern“, sagte Danzinger. Manche der als sehr schlecht eingestuften Landschaften sind deshalb nicht in der Priorisierungsliste, weil es schwer wäre, sie instand zu setzen, und es keinen Mitnahmeeffekt gäbe. Dafür sind andere Gebiete in den 15 Prozent der für den jeweiligen Ökosystemtyp priorisierten Gebiete, weil ihre Instandsetzung zusätzliche Vorteile für den Natur- und Klimaschutz bringt.

Der vom Umweltministerium in Auftrag gegebene Priorisierungs-Bericht wird aktuell beim Erstellen der österreichischen Biodiversitätsstrategie berücksichtigt, so Paternoster. Von der EU würde außerdem bis Ende 2021 ein Aktionsplan (Nature Restoration Action Plan) ausgearbeitet, der für die Mitgliedsländer rechtlich bindende Ziele zur Ökosystemrestauration hat. Die 15-Prozent-Ziele sollen bis 2050 erreicht werden.

QUELLE: https://science.apa.at/power-search/1497808363208022953

SIEHE DAZU:

=> Endbericht der Studie „Strategischer Rahmen für eine Priorisierung zur Wiederherstellung von Ökosystemen auf nationalem und subnationalem Niveau“

QUELLE: https://www.umweltbundesamt.at/studien-reports/publikationsdetail?pub_id=2370&cHash=4babebf3d5c56f46ecdeac55d9ea4bc6

GESELLSCHAFT

China verbietet Reality-Talentshows: Regierung gegen „abnormale Ästhetik“ und „verweichlichte Männer“ – Überblick am Abend / DJN, 2.9.2021

China hat Reality-Talentshows verboten und Medien dazu angehalten, eine maskulinere Repräsentation von Männern zu fördern. „Sendeanstalten dürfen keine Formate mit der Schaffung mutmaßlicher Heldenfiguren sowie keine Varieté- und Reality-Shows zeigen“, erklärte die staatliche Regulierungsbehörde. Sie wies die Sender an, sich gegen „abnormale Ästhetik“ wie „verweichlichte“ Männer sowie gegen „vulgäre Influencer“, aufgeblasene Gagen und „verkommene Moral“ von Künstlern zu wehren.

QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-09/53845965-ueberblick-am-abend-konjunktur-zentralbanken-politik-015.htm

BILDUNG

GROSSBRITANNIEN: Brexit-Schlag für britische Unis: Nur noch halb so viel EU-Studenten – dpa-AFX, 4.9.2021

Der Brexit ist an den britischen Universitäten angekommen. Zum Start des akademischen Jahres in diesem Herbst beginnen nur 800 Deutsche ihr Studium im Vereinigten Königreich, wie aus Zahlen der zentralen Vergabestelle UCAS (Universities & Colleges Admissions Service) hervorgeht. Das sind nur noch halb so viel wie im Vorjahr, als 1600 Deutsche gezählt wurden. Damals galt noch eine Brexit-Übergangsphase mit weitgehend gleichen Regeln wie zuvor. Noch stärker ist die Gesamtzahl der Studentinnen und Studenten aus der EU gesunken: von 27 750 auf 11 700.

Während es vor Großbritanniens EU-Austritt sehr unkompliziert war, im britischen Ausland zu studieren und zu forschen, ist nun durch neue Visa-Bestimmungen mehr Aufwand notwendig. Auch kurzfristige Studienaufenthalte sind komplizierter geworden. Mit dem Brexit ist das Vereinigte Königreich auch aus dem EU-eigenen Austauschprogramm Erasmus ausgestiegen, über das Tausende junge Menschen aus der EU jahrelang ihre Auslandssemester auf der Insel verbrachten.

Auch die Corona-Pandemie hat zum Rückgang der Studienanfänger beigetragen. Maßgeblich sind aber vor allem deutlich gestiegene Studienkosten und mehr Bürokratie seit dem Brexit. „Als Großbritannien noch Teil der Europäischen Union war, gab es den Gleichheitsgrundsatz. Da mussten alle dieselben Studiengebühren zahlen“, sagte Ulrich Hoppe, Chef der Deutsch-Britischen Industrie- und Handelskammer (AHK) in London. „Das hat sich jetzt geändert.“

Zahlten EU-Bürger in England bisher wie britische und irische Studenten maximal 9250 Pfund (10 800 Euro) Studiengebühren pro Jahr, können die Universitäten vom neuen akademischen Jahr an von Anfängern aus der EU – aber auch etwa aus der Schweiz – deutlich mehr verlangen. Hinzu kommt: Wer neu ins Land kommt, kann keine staatliche Unterstützung beantragen. Außerdem brauchen nun alle, die erst 2021 nach Großbritannien gezogen sind, ein Visum. Auch hier sind hohe Kosten und großer bürokratischer Aufwand die Folge.

Das britische Bildungsministerium kommentierte die Zahlen nicht. Aus der Regierung hieß es lediglich, Studentinnen und Studenten aus der EU seien ein wichtiger und geschätzter Teil des Hochschulsystems. Peter Mason vom Hochschulverbund Universities UK International räumte ein: „Nach dem Brexit gab es eine Anpassungsphase, da EU-Studenten wie andere internationale Bewerber behandelt werden, im Gegensatz zu Studenten mit Wohnsitz im Vereinigten Königreich.“ Er betonte aber, EU-Studenten seien weiterhin willkommen, Lehrende aus der Staatengemeinschaft spielten eine wichtige Rolle.

Doch die Skepsis ist groß. Vor allem der britische Ausstieg aus dem EU-Studentenaustauschprogramm Erasmus lasse die Hochschulen unattraktiver erscheinen, sagte der Politologe Simon Usherwood von der Open University, der größten staatlichen Hochschule des Landes, der Deutschen Presse-Agentur.

Als Ersatz hat die Regierung ein Programm namens Turing Scheme ins Leben gerufen. Damit werden in diesem akademischen Jahr 363 Projekte gefördert, die mehr als 40 000 Schüler und Studenten die Möglichkeit zum Auslandseinsatz auch in Deutschland bieten. Wie viele davon die Chance wirklich nutzen, ist aber nicht bekannt. Usherwood sagte, es sei viel Zeit nötig, um ansatzweise ähnliche Kontakte wie bei Erasmus aufzubauen.

Betroffen seien bisher vor allem Geistes- und Kunstwissenschaften, sagte Usherwood. Er warnte, dass der Brexit auch für die Lehrkräfte Konsequenzen habe. „Je länger das Vereinigte Königreich keine stabilen Beziehungen zur EU unterhält, desto schwieriger wird es, die hochqualifizierten Personen anzuziehen, die zum Erfolg der Branche beigetragen haben.“

AHK-Chef Hoppe teilt die Befürchtungen. „Der Studienstandort ist nicht mehr so attraktiv“, sagte er der dpa. Hoppe warnte, die Entwicklung könne zur weiteren Entfremdung zwischen Großbritannien und der EU beitragen. „Da geht was verloren.“

QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-09/53858554-brexit-schlag-fuer-britische-unis-nur-noch-halb-so-viel-eu-studenten-016.htm

DEUTSCHLAND: Weniger Hochschulabschlüsse im Corona-Jahr 2020 laut Statistische Bundesamt (Destatis) – Unterschiedliche Rückgänge je Studienabschluss und Studienfach – dts, 3.9.2021

Die Zahl der Hochschulabsolventen in Deutschland ist 2020 im Vergleich zum Vorjahr um sechs Prozent zurückgegangen. Im Wintersemester 2019/2020 und Sommersemester 2020 erwarben rund 477.000 Absolventen einen Hochschulabschluss, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Freitag mit.

Mit Ausnahme der Jahre 2018 war die Zahl der Absolventen seit 2001 kontinuierlich gestiegen. Als Grund für den Rückgang nennen die Statistiker die Corona-Pandemie. Die Absolventenzahlen sanken in allen Bundesländern: Den stärksten Rückgang gab es in Berlin mit -12 Prozent, gefolgt von Brandenburg (-11 Prozent), Bremen (-10 Prozent) und Thüringen (-9 Prozent). In den Bundesländern mit vergleichsweise hohen Absolventenzahlen betrug der Rückgang für Bayern -8 Prozent, für Baden-Württemberg -7 Prozent und für Hessen -6 Prozent.

In Nordrhein-Westfalen, an dessen Hochschulen 22,5 Prozent aller Abschlüsse erworben wurden, machten drei Prozent weniger Studierende und Promovierende als im Vorjahr einen Abschluss. Die Hälfte (50 Prozent) aller Hochschulabschlüsse waren Bachelorabschlüsse, gut ein Viertel (28 Prozent) Masterabschlüsse. Die Zahl der abgeschlossenen Bachelortitel sank dabei um 6 Prozent gegenüber dem Vorjahr, die Zahl der Masterabschlüsse um 7 Prozent. Bei Lehramtsprüfungen (9 Prozent aller Hochschulabschlüsse) ging die Zahl gegenüber dem Vorjahr um 6 Prozent zurück und bei den Promotionen (5 Prozent aller Abschlüsse) um 7 Prozent.

Der Bachelortitel wurde besonders in der Fächergruppe Geisteswissenschaften (-16 Prozent) weniger abgeschlossen, gefolgt von Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften (-14 Prozent) und Mathematik, Naturwissenschaften (-13 Prozent). Bei den Masterabschlüssen war der Rückgang in den Fächergruppen Geisteswissenschaften und Kunst, Kunstwissenschaft (jeweils -14 Prozent) am deutlichsten.

QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-09/53849535-weniger-hochschulabschluesse-im-corona-jahr-2020-003.htm

CYBERKRIMINALITÄT

Florian Fügemann: 83 von 100 Firmen rechnen mit Cyber-Attacke – 3.600 Unternehmen befragt: „Cyber Risk Index“ von Trend Micro attestiert hohe Gefährdungslage – Pressetext, 31.8.2021

Die Gefährdungslage für deutsche Unternehmen durch Cybercrime bleibt hoch. Auch für die nächsten zwölf Monate rechnen 83 Prozent der Firmen mit Datendiebstahl. Ein Großteil der Befragten beurteilt Angriffe als „etwas“ bis „sehr“ wahrscheinlich, wie der aktuelle „Cyber Risk Index“ (CRI) des IT-Security-Dienstleistern Trend Micro http://trendmicro.com zeigt.

*** „Ein erhöhtes Risiko“ ***

Für den aktuellen CRI sind in der ersten Jahreshälfte 2021 über 3.600 Unternehmen jeder Größenordnung und Branche in Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik und Lateinamerika befragt worden. Der CRI basiert auf einer Skala von -10 bis plus 10, wobei -10 den höchsten Risikograd darstellt. Der aktuelle globale Index liegt bei -0,42. Gegenüber dem vergangenen Jahr verzeichnete sich ein leichter Anstieg, was ein „erhöhtes“ Risiko bedeutet. Der CRI für Europa beträgt -0,22 – dies entspricht einem „erhöhten“ Risiko. Im Vergleich zur letzten Erhebung vor einem halben Jahr (-0,13) ist der CRI leicht angestiegen.

Im europäischen Vergleich liegt Deutschland mit 0,38 (im Vergleich zu 1,02 vor einem halben Jahr) bei einem im Schnitt niedrigeren Bedrohungsniveau. Das höchste Risiko im weltweiten Vergleich hat die Region Nordamerika mit -1,27. Französische und britische Unternehmen fühlen sich mit 78 und 75 Prozent etwas besser geschützt als ihre deutschen Nachbarn. Neben den Kundendaten wird außerdem erwartet, dass weitere Datenbestände und sogenanntes „geistiges Eigentum“ im Rahmen einer Cyber-Attacke abfließen können.

*** IT-Security Chefsache ***

„Um das Cyber-Risiko zu senken, müssen sich Unternehmen besser vorbereiten, indem sie sich zunächst auf die Grundlagen konzentrieren: Die am meisten gefährdeten kritischen Daten identifizieren, sich auf die für ihr Unternehmen wichtigsten Bedrohungen konzentrieren und einen mehrschichtigen Schutz durch umfassend vernetzte Plattformen bereitstellen“, so Richard Werner, Business Consultant bei Trend Micro. „Wichtig ist zu verstehen, dass es sich bei der Verschärfung des Bedrohungsniveaus nicht um eine vorübergehende Welle handelt. Aufgrund äußerer Faktoren verändert sich die IT-Sicherheitslandschaft aktuell stark. Entscheidend ist jedoch der Spielraum, den Unternehmen für ihre Verteidigung gewähren. IT-Security muss als geschäftskritisch wahrgenommen werden.“

QUELLE: https://www.pressetext.com/news/20210831023

Umfrage: IT-Sicherheit im Homeoffice kommt bei vielen Firmen zu kurz – dpa-AFX, 31.8.2021

Viele Beschäftigte arbeiten in der Corona-Krise von zu Hause aus – doch aus Sicht der Versicherungswirtschaft haben die Unternehmen dabei zu wenig die IT-Sicherheit im Blick. Bei einer Umfrage im Auftrag des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) unter 300 mittelständischen Unternehmen gab rund ein Viertel von ihnen an, dass sich die Zahl der Cyberattacken in der Pandemie erhöht habe. Der GDV präsentierte die Ergebnisse am Dienstag in Berlin.

Gleichzeitig haben aber nur sieben Prozent der befragten Firmen eigenen Angaben zufolge in zusätzliche IT-Sicherheit investiert. Mit acht Prozent liegt der Anteil derjenigen, die ihre Regeln für Datenschutz und IT-Sicherheit mit Blick auf die Arbeit im Homeoffice überarbeitet haben, nur wenig höher.

„Dass zu Beginn der Pandemie viele Sicherheitsroutinen gestört waren, ist noch verständlich“, teilte GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen mit. „Aber wer seine Prozesse jetzt noch nicht an die neue Situation angepasst hat, handelt fahrlässig und lädt Cyberkriminelle und Betrüger geradezu ein.“

QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-08/53816068-umfrage-it-sicherheit-im-homeoffice-kommt-bei-vielen-firmen-zu-kurz-016.htm

Risiken beim Online-Banking: Kriminelle buchen hohe Summe ab – NDR, 30.8.2021

Viele Bankgeschäfte werden inzwischen online abgewickelt. Allerdings haben auch Verbrecher den digitalen Weg entdeckt.

QUELLE (8-min-Video): https://www.youtube.com/watch?v=8Knp8Q5MYa4

HINWEIS: Interessanter, aber wohl nicht mehr ganz aktueller Beitrag.

MIGRATION und SICHERHEIT

TURKSTAATEN: Usbekistan, Turkmenistan, Tadschikistan: Angst vor „islamistischem Virus“: warum Afghanistans Nachbarn keine Flüchtlinge wollen – Russland ebenfalls mit verschlossenen Türen – FOKUS, 5.9.2021

Seit der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan wollen Tausende Menschen das Land verlassen. Allein aus geographischer Nähe würden sich Afghanistans Nachbarstaaten Usbekistan, Tadschikistan und Turkmenistan als Zufluchtsländer anbieten. Doch diese erteilen der Aufnahme von Flüchtenden eine Absage. Es herrscht Angst vor dem Islamismus.

Es ist eine Frage, die wie ein Damoklesschwert über der EU schwebt: Wer nimmt die aus Afghanistan flüchtenden Menschen auf? Deutschland für seinen Teil hat auf diese Frage bisher verhaltener als im Herbst 2015 reagiert. So erklärte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), dass bevor die EU Flüchtende aufnehme, zunächst sichere Möglichkeiten in der Nachbarschaft Afghanistans eruiert werden müssten.

Doch wenn es nach den drei Anrainerstaaten Usbekistan, Tadschikistan und Turkmenistan geht, sollte die EU bei der Aufnahme von Flüchtlingen die Rechnung lieber ohne sie machen.

*** Angst vor Islamismus: Usbekistan, Tadschikistan und Turkmenistan wollen keine Flüchtlinge aus Afghanistan aufnehmen ***

„Die drei Länder sind derzeit nicht geneigt, große Menschenmengen aufzunehmen“, sagt Zentralasien-Experte Urs Unkauf im Gespräch mit FOCUS Online. Dafür gebe es auf der einen Seite individuelle Motive: So hätte Turkmenistan ohnehin eine sehr restriktive Einreisepolitik, die seit der Pandemie die Einreise von Ausländern gänzlich verbiete. Auch davor hätte das Land nur wenige Tausend Visa verteilt.

Tadschikistan hingegen gilt als das ärmste Land innerhalb der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS) – einer Organisation, der sich die meisten Nachfolgestaaten der Sowjetunion anschlossen – und verfügt kaum über die Ressourcen, um Flüchtende aufzunehmen.

Auch auf Grund geographischer Gegebenheiten sei es für die drei Anrainerstaaten schwierig, Strukturen für Fluchthilfe zu schaffen. Immerhin ist die Grenze zwischen Afghanistan und Turkmenistan eine Wüste; die Chance, eine Flucht zu Fuß zu überleben, ist gering. Auf der Fluchtroute von Afghanistan nach Tadschikistan verhält es sich ähnlich – denn hier trennt ein Bergmassiv die beiden Länder.

*** Zentralasiatische Staaten fürchten Import von islamistischem Gedankengut ***

Ein zentraler politischer Grund eint jedoch alle drei zentralasiatischen Länder: „Sie befürchten, dass die Flüchtlinge islamistisches Gedankengut mit sich bringen und somit zur politischen Radikalisierung innerhalb der säkularen Aufnahmegesellschaften beitragen“, erklärt Unkauf. Die Zentralasien-Expertin Beate Eschment nannte die Problematik im „Deutschlandfunk“ die Angst vor dem „islamistischen Virus“.

Die Furcht davor, verdeckte Taliban zu importieren, die radikalislamistische Bewegungen innerhalb Usbekistans, Tadschikistans und Turkmenistans bestärken könnten, sei laut Unkauf groß. Bereits in den 1990er Jahren hatten säkulare und islamistische Kräfte in Tadschikistan einander bekämpft. Um derartige Unruhen zu vermeiden, würden die Präsidenten der drei Länder eine Zuwanderung aus Staaten mit radikalislamistischen Bewegungen konsequent ablehnen.

„Alles, was ein Wiedererstarken solcher Bewegungen bewirken könnte, soll kategorisch ausgeschlossen werden“, sagt der Regionalexperte. „Man versucht, mit allen politischen Mitteln, potentiellen extremen Bewegungen im nationalen wie regionalen Kontext den Nährboden zu entziehen.“

*** Auch Russland wird sich nicht für afghanische Flüchtlinge öffnen ***

In diesem Punkt ziehen die zentralasiatischen Staaten auch mit Russland an einem Strang. Moskau setzt ebenfalls daran, eine potenzielle Islamisierung der Region zu unterbinden. Das zeige nicht zuletzt das konsequente Vorgehen gegen das islamisch geprägte und nach dem Ende der Sowjetunion nach Unabhängigkeit strebende Tschetschenien, mit dem sich Russland in den 90er Jahren blutige Kämpfe lieferte.

„Das ist ein Zeichen dafür, dass Russland sichere Grenzen als prioritär ansieht und sich aktuell nicht weiter für die Aufnahme afghanischer Flüchtlinge öffnen wird“, so Unkauf, der ebenfalls als diplomatischer Berater des Bundesverbandes für Wirtschaftsförderung und Außenwirtschaft tätig ist.

*** „Die Länder beschäftigen sich aktuell vorrangig mit ihren inneren Angelegenheiten und nicht mit äußeren Problemen“ ***

Neben der Angst vor importiertem Islamismus sind es jedoch auch geschichtliche Erfahrungen, auf Grund derer Usbekistan, Tadschikistan und Turkmenistan gegenwärtig Flüchtenden aus Afghanistan ausschließen. „Diese Länder feiern 30 Jahre Unabhängigkeit dieses Jahr. 30 Jahre sind in der Geschichte eine kurze Zeit“, sagt der Zentralasien-Experte. In diesem Zeitraum müssten sich die Strukturen, auch diejenigen der Gesellschaften, teilweise noch herausbilden. „Die Länder beschäftigen sich aktuell vorrangig mit ihren inneren Angelegenheiten und nicht mit den äußeren Problemen“, erklärt Unkauf.

Und diese würden eine massenhafte Aufnahme von Flüchtlingen unweigerlich mit sich bringen, da die afghanische Bevölkerung sehr heterogen sei und sich aus mehreren ethnischen Gruppen wie den Paschtunen, den Hazara sowie den Minderheiten der Turkmenen, Usbeken und Tadschiken und vielen weiteren zusammensetze. „Für die innere Stabilität der Nachbarländer wäre es eine ernsthafte Belastungsprobe, wenn derart vielfältige Personengruppen aufgenommen würden“, sagt Unkauf.

*** Ein Flüchtlingsdeal mit der EU wird nicht zustandekommen ***

Eine Art Flüchtlingsdeal zwischen der EU und Usbekistan, Tadschikistan und Turkmenistan werde es nach Einschätzungen des Experten daher nicht geben. „Auch wenn man denkt, dass das die näherliegende Lösung sei – etwa, weil Afghanistan im Hinblick auf Religion und Kultur größere Schnittmengen mit den drei zentralasiatischen Ländern als mit den Ländern der EU habe. Das wird dort allerdings nicht so wahrgenommen“, so Unkauf.

Auf der anderen Seite verstehen sich die Länder jedoch auch nicht als Teil des Westens – geschweige denn von dessen bisherigem Agieren in der Region. „Das Problem ist, dass die Sicherheitsarchitektur, die der Westen über 20 Jahre implementieren wollte, gescheitert ist. Die westliche Sicherheitspolitik hat zu wenig mit den regionalen Akteuren kooperiert“, analysiert der Zentralasien-Experte.

Nicht nur China, Russland, die Türkei und der Iran würden dabei eine Rolle spielen, sondern auch Nachbarstaaten wie Tadschikistan, Turkmenistan und Usbekistan. „Hätte man das Gespräch gesucht, gebe es vielleicht eine andere Haltung gegenüber der Flüchtlingspolitik. Denn jetzt sagen die Länder: ‚Man redet mit uns, jetzt wo das Kind schon in den Brunnen gefallen ist‘“, so Unkauf.

*** Afghanistan-Krise: „Deutschland muss die Akteure vor Ort einbinden“ ***

Allein deswegen müsse Deutschland unbedingt den Kontakt zu und die Zusammenarbeit mit den zentralasiatischen Staaten ausbauen – etwa im Rahmen eines Dialogs mit der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit, einer politisch regionalen Organisation, die die politische Ordnung in Eurasien erhalten soll und auf das Zusammenwirken der Mitgliederstaaten, zum Beispiel Usbekistan und Tadschikistan, abzielt.

„Die Herausforderungen der deutschen Politik im Hinblick auf Zentralasien ist, dass das Sicherheits-Dilemma nur gelöst werden kann, wenn man die Akteure vor Ort einbindet“, sagt der diplomatische Berater. Gegenwärtig komme vor allem Usbekistan Deutschland sehr entgegen, indem es der Bundeswehr den Taschkenter Flughafen sowie logistische und technische Hilfen für die Evakuierungen zur Verfügung stelle.

Nun müsse die deutsche Seite nachziehen und eine langfristige Kommunikationsstrategie definieren. „Was jetzt in Afghanistan passiert, muss die Konsequenz für den strategischen Dialog mit den regionalen Akteuren und globalen Gestaltungsmächten in der Region sein“, sagt Unkauf. Diese könnte durch Gesprächsangebote stabilisiert werden. In dem Zuge müsse die Politik muss auch mehr Zentralasien-Kompetenz aufbauen und die historischen, kulturellen und sozio-ökonomischen Spezifika der jeweiligen Staaten stärker in den Blick nehmen . „Da hat das westliche Bündnis noch viel Arbeit vor sich“, so der Zentralasien-Experte.

QUELLE: https://www.focus.de/politik/ausland/usbekistan-turkmenistan-tadschikistan-angst-vor-dem-islamistischen-virus-warum-afghanistans-nachbarn-keine-fluechtlinge-wollen_id_20902906.html

SIEHE DAZU:

=> Afghanistan: Nachbarländer in großer Unruhe – Iran, Turkmenistan, Usbekistan, Tadschikistan, Pakistan, aber auch China, Russland und die Türkei: Die Machtübernahme der Taliban in Afghanistan hat die Länder in der Nachbarschaft in große Unruhe versetzt. Vor allem die steigende Zahl der Geflüchteten bereitet den Regierungen Sorge. Neben verstärktem Grenzschutz will man aber auch auf Dialog setzen – nicht zuletzt mit den Taliban selbst – ORF, 16.8.2021

QUELLE: https://orf.at/stories/3225071/

=> Steffen Richter: Afghanistans Nachbarländer: Die Angst der Anrainer – Die Zeit, 17.8.2021

QUELLE: https://www.zeit.de/politik/ausland/2021-08/afghanistan-nachbarlaender-taliban-pakistan-iran-usbekistan-fluechtlinge-uebersicht

USBEKISTAN – DEUTSCHLAND: Usbekistan sichert Maas Hilfe bei Evakuierungen Deutschen, Ortskräften und Schutzbedürftigen zu – Zurückweisung afghanischer Flüchtlinge an den Grenzen – FAZ, 30.8.2021

Während am Flughafen Kabul auch die Rettungsmission der Amerikaner vor dem Ende steht, reist Außenminister Maas durch die Nachbarstaaten, um Wege für die zurückgelassenen Ortskräfte zu suchen und eine gemeinsame Linie abzustimmen.

Usbekistan will die Ausreise von Deutschen, Ortskräften und Schutzbedürftigen aus Afghanistan unterstützen. Usbekistan sei bereit, bei dieser Personengruppe zu helfen, sagte Außenminister Heiko Maas (SPD) am Montag in der usbekischen Hauptstadt Taschkent. Es gehe der Bundesregierung um den Transit der Menschen, die nach Deutschland geflogen werden sollen. „Darüber hinaus haben wir keine Anfrage gestellt“, sagte mit Blick auf die Debatte über die Aufnahme aller afghanischen Flüchtlinge in den Nachbarstaaten. Derzeit weist Usbekistan viele Flüchtlinge aus Afghanistan an der Grenze zurück.

Maas bezeichnete es als sehr schwierige Aufgabe, in der zweiten Evakuierungsphase nach Ende der Militärflüge Menschen über den Landweg aus Afghanistan zu holen. Zum einen brauche man Garantien der Taliban. Zum anderen müsse man vermeiden, wie in Kabul öffentliche Sammelpunkte zu benennen. Es warteten dann dort auch Zehntausende, die nicht zu der Gruppe gehörten, die Deutschland evakuieren wolle.

Maas: Alle Nachbarstaaten an einen Tisch

Die Nachbarstaaten Afghanistans wollen sich nach seinen Angaben ihre Afghanistan-Politik absprechen. „Es gibt Bemühungen, alle Nachbarstaaten an einen Tisch zu bekommen“, sagte Maas vor dem Weiterflug nach Tadschikistan. Alle wichtigen Akteure, auch Russland und China, sollten dabei sein. Er verwies in diesem Zusammenhang auf die laufenden Gespräche über eine Resolution des UN-Sicherheitsrats zu Afghanistan. Dort werde sich zeigen, ob in Moskau und Peking die Bereitschaft zur Kooperation bestehe.

China und Russland gehören neben den Vereinigten Staaten, Frankreich und Großbritannien zu den fünf ständigen Mitgliedern des Sicherheitsrats, der das wichtigste Gremium der Vereinten Nationen ist.

Anders als die westlichen Staaten sind die beiden Länder auch nach der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan noch mit Botschaften in Kabul vertreten. Laut Maas ist auch eine Afghanistan-Konferenz der Nachbarländer geplant. Dazu zählen neben Usbekistan auch Tadschikistan, Pakistan, Turkmenistan, Iran und China.

QUELLE: https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/afghanistan-usbekistan-sichert-maas-hilfe-bei-evakuierungen-zu-17508198.html

PAKISTAN (Pressespiegel / DJN, 31.8.2021) – Nach der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan hat Pakistans Botschafter in Deutschland der Aufnahme weiterer Flüchtlinge aus dem Nachbarland eine Absage erteilt. „Pakistan nimmt keine weiteren Flüchtlinge aus Afghanistan auf“, sagte Mohammad Faisal. Sein Land unterstütze allerdings mit allen Kräften die Ausreise von Afghanen in andere Länder. Die Grenzen würden erst einmal geöffnet bleiben. (Tagesspiegel)

QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-08/53813122-pressespiegel-zinsen-konjunktur-kapitalmaerkte-branchen-015.htm

EUROPÄISCHE UNION will mit Hilfen für afghanische Nachbarländer große Migrationsbewegung abwenden – DJN, Überblick am Abend / DJN, 30.8.2021

Mit mehr finanziellen Hilfen für die Nachbarstaaten Afghanistans sowie potenzielle Transitländer will die EU eine große Fluchtbewegung aus dem Land in Richtung Europa abwenden. Die EU sei entschlossen, eine neuerliche „unkontrollierte und großangelegte illegale“ Einwanderung nach Europa zu verhindern, heißt es in einem Entwurf für das EU-Innenministertreffen am Dienstag, den die Nachrichtenagentur AFP einsehen konnte. Vorgesehen sind auch Sicherheitsüberprüfungen von evakuierten Afghanen.

QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-08/53809987-ueberblick-am-abend-konjunktur-zentralbanken-politik-015.htm

EUROPÄISCHE UNION: Vor dem Sondertreffen der EU-Innenminister zu Afghanistan hat Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn zum Widerstand gegen den EU-Vorsitz Sloweniens und gegen Österreich aufgerufen. „Ich hoffe, dass es Widerstand gibt gegen Herrn Kurz aus Österreich und Herrn Jansa aus Slowenien, die sich beide klar und definitiv im Einklang mit Orban, Salvini und Le Pen befinden“, sagte Asselborn, der auch Minister für Immigration und Asyl ist. Österreich und Slowenien hatten erklärte, keine Kontingente für besonders gefährdete Flüchtlinge im Rahmen von Resettlement-Programmen des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen (UNHCR) zur Verfügung zu stellen. Slowenien wäre lediglich bereit, einige Ortskräfte zu übernehmen, die zuvor für Nato und EU gearbeitet haben. (Welt)

QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-08/53813122-pressespiegel-zinsen-konjunktur-kapitalmaerkte-branchen-015.htm

UNGARN – FLÜCHTLINGE (Pressespiegel / DJN, 1.9.2021) – Ungarn stellt sich klar gegen die Aufnahme weiterer Flüchtlinge aus Afghanistan und sieht sich in seiner Haltung der Abgrenzung von 2015 bestätigt. „Wir müssen vor Ort helfen. Die EU sollte ihre Hilfe exportieren, und nicht auf europäischen Boden unlösbare Probleme importieren“, sagte Ungarns Botschafter Peter Györkös dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. (RND)

QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-09/53825487-pressespiegel-zinsen-konjunktur-kapitalmaerkte-branchen-015.htm

ÖSTERREICH für starkes EU-Engagement in Nachbarstaaten Afghanistans – EU stärkt humanitäre Hilfe und die Stabilisierungsarbeit in der Nachbarschaft – dts, 2.9.2021

Kurz vor dem EU-Außenministertreffen in Slowenien hat sich der österreichische Außenminister Alexander Schallenberg für europäische Hilfe in den Nachbarstaaten Afghanistans ausgesprochen. Man werde sich engagieren, sagte er am Donnerstag im RBB-Inforadio.

Die Europäische Union werde die humanitäre Hilfe und die Stabilisierungsarbeit in der Nachbarschaft verstärken. „Ich glaube: Das ist unser wesentliches Ziel, dass wir das Problem in Afghanistan möglichst ‚containen‘.“ Schallenberg sprach sich auch für Gespräche mit den Taliban aus – unter bestimmten Bedingungen: „Respekt der Grund- und Freiheitsrechte für alle afghanischen Staatsbürger, Respekt auch der Minderheitenrechte, Inklusivität und auch Respekt der internationalen Verpflichtungen, die Afghanistan eingegangen ist. Dass es natürlich auf technischer Ebene Kontakte geben muss, und auch gegeben hat, ist selbstverständlich.“

Aber es sei nicht so, dass man die neuen Machthaber in Kabul als legitime Vertretung Afghanistans anerkenne. Europa sei gut beraten, keinen Blankoscheck auszustellen, so der Außenminister. „Auch wenn die Taliban jetzt durchaus vernünftige Signale auszuschicken scheinen, sind berechtigte Zweifel angesagt.“

QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-09/53839517-oesterreich-fuer-starkes-eu-engagement-in-nachbarstaaten-afghanistans-003.htm

ÖSTERREICH lehnt jede weitere Aufnahme von Afghanen ab – dtx, 1.9.2021

Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz warnt angesichts der Lage in Afghanistan vor einer neuen Massenflucht. Aktuelle Bilder von der Grenze Afghanistans zum Iran seien „alarmierend“, sagte Kurz dem TV-Sender „Bild“.

Er warnt vor „ungesteuerter Migration“ nach Europa. Denn: „Der Blick in die Zukunft Afghanistans ist ein düsterer.“ Aber noch gebe es „viele Möglichkeiten, ein neues 2015 zu verhindern“. Auch nach der Machtübernahme der Taliban bleibt Österreich nach den Worten von Kurz bei der bisherigen harten Linie gegenüber afghanischen Flüchtlingen: „Wir werden nicht zusätzlich Menschen aus Afghanistan aufnehmen.“

Außerdem sollen weiterhin Afghanen aus Österreich abgeschoben werden, aber nicht nach Kabul, sondern in ihre ursprünglichen Ankunftsländer in Europa wie zum Beispiel Rumänien.

QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-09/53831343-oesterreich-lehnt-jede-weitere-aufnahme-von-afghanen-ab-003.htm

UNGLEICHHEIT und NIEDRIGZINS – VERMÖGENSSTEUER – ERBSCHAFTSSTEUER

Thomas Fuster: Sind die Reichen schuld an den niedrigen Zinsen? Die These sorgt derzeit für viel Zündstoff – Das Zinsniveau sinkt seit Jahrzehnten. Erklärt wird der Trend oft mit der Alterung der Bevölkerung in Industriestaaten. Drei Ökonomen erheben Einspruch. Sie rücken die Ungleichheit der Einkommen ins Zentrum. Stimmt ihre These, hätte dies weitreichende Folgen – Zu viele Spargelder – Babyboomer taugen nicht zur Erklärung – Ein sich selbst verstärkender Prozess – Neue Zürcher Zeitung, 5.9.2021

Ist die wachsende Ungleichheit verantwortlich für die extrem niedrigen Zinsen? Die These sorgt derzeit in der Ökonomenzunft für eine kontroverse Debatte. Der Auslöser der Diskussion ist eine Forschungsarbeit, die vor einer Woche am weltweit wichtigsten Zentralbankentreffen, nämlich jenem im amerikanischen Jackson Hole, präsentiert worden ist. Die Arbeit geht der Frage nach, weshalb die Zinsen seit Jahrzehnten sinken und die Vermögenspreise steigen.

*** Zu viele Spargelder ***

Einig sind sich die meisten Ökonominnen und Ökonomen, dass der weltweite Überhang an Ersparnissen eine wichtige Ursache für das Niedrigzinsumfeld ist. Diese Ersparnisschwemme («savings glut») wird dabei meist mit demografischen Trends erklärt. Die Argumentation lautet, dass die Alterung der Bevölkerung in den Industrieländern – im Fokus stehen die Babyboomer – dazu führt, dass mehr gespart wird. Entsprechend gebe es mehr investierbares Kapital, das Anlagen suche und auf die Zinsen drücke.

Auch Atif Mian (Princeton), Ludwig Straub (Harvard) und Amir Sufi (Chicago) stellen nicht in Abrede, dass hinter den niedrigen Zinsen wohl ein erhöhtes Angebot an Spargeldern steckt. Die drei Ökonomen erklären die wachsenden Sparvolumen aber nicht primär mit der demografischen Alterung. Als weit wichtiger erscheint ihnen der seit den 1980er Jahren vor allem in den USA tiefer werdende Graben zwischen Arm und Reich.

Fasst man ihr Argument zusammen, lautet es: Reiche Leute sparen einen deutlich höheren Anteil ihres Einkommens, als dies für Leute mit mittlerem oder niedrigem Einkommen möglich ist. Und wenn Reiche für einen immer höheren Anteil am Nationaleinkommen verantwortlich sind, dann führt dies zu überproportional höheren Ersparnissen. Diese Spargelder wiederum suchen nach Erträgen, was die Zinsen sinken und die Vermögenspreise steigen lässt.

*** Babyboomer taugen nicht zur Erklärung ***

Das tönt zunächst wenig überraschend. So muss man kein Ökonom sein, um zu wissen, dass wohlsituierte Menschen einen grösseren Teil ihres Einkommens beiseitelegen können. Klar ist auch, dass weniger betuchte Personen oft ihre gesamten Einkünfte für den Kauf lebensnotwendiger Konsumgüter ausgeben müssen, sie können also nichts oder nur sehr wenig sparen. Der Zusammenhang zwischen Einkommenshöhe und Sparquote ist somit unumstritten.

Kontroverser ist ein anderer Punkt. Die Autoren wollen zeigen, dass die Ungleichheit eine bessere Erklärung liefert für niedrige Zinsen, als dies der Verweis auf die steigende Zahl älterer Menschen tut. Das ist auch deshalb bedeutsam, weil die demografisch bedingte Zunahme an Spargeldern zurückgehen dürfte, wenn die Babyboomer alle in Rente sind und weniger sparen. Bei der Ungleichheit zeichnet sich hingegen keine Trendwende ab; dieser Faktor, so die Autoren, dürfte länger anhalten.

Untermauert wird das Argument am Beispiel der USA, und zwar für die Zeit zwischen 1950 und 2019. Dabei zeigt sich, dass die Unterschiede der Sparquoten innerhalb derselben Altersgruppen (etwa der Babyboomer) deutlich grösser sind als jene zwischen den Altersgruppen. Babyboomer sind keine uniforme Masse; einige sparen viel, andere weniger. Die Folge: Wenn die Ersparnisse steigen, dann nicht deshalb, weil die Babyboomer älter, wohlhabender und sparfreudiger werden, sondern die Reichen reicher.

Tatsächlich steigt seit den 1980er Jahren das relative Gewicht jener Einkommen stark an, die zu den 10% der Haushalte mit den besten Gehältern fliessen. Ein Beispiel: Als jene Leute, die zwischen 1925 und 1934 auf die Welt gekommen waren, zwischen 45 und 54 Jahre alt waren, machten die Top-10%-Verdiener dieser Kohorte rund 33% der Einkommen dieser Altersgruppe aus. Als die zwischen 1965 und 1974 geborenen Personen in dieses Alter kamen, lag der Anteil bereits bei 47%.

*** Ein sich selbst verstärkender Prozess ***

Der Trend zeigt sich auch in den Ersparnissen. So schreiben die Autoren: «Insgesamt schätzen wir, dass die obersten 10% von 1995 bis 2019 zwischen 3 und 3,5 Prozentpunkte mehr vom Volkseinkommen gespart haben als im Zeitraum vor den 1980er Jahren. Dies entspricht 30 bis 40% der gesamten privaten Ersparnisse in der US-Wirtschaft von 1995 bis 2019.» Dieser Anstieg der Ersparnisse durch Haushalte mit hohem Einkommen habe wohl einen starken Druck auf die Zinsen ausgeübt.

Stimmt die Kausalität, hätte dies einige Sprengkraft. Konstatiert würde nämlich, dass sich die Ungleichheit wie von selbst verstärkt: So führen die hohen Ersparnisse der Topverdiener zu niedrigeren Zinsen. Und die niedrigen Zinsen befeuern die Preise von Vermögenswerten wie etwa Aktien oder Immobilien, wodurch die Reichen noch mehr sparen, was erneut die Zinsen unter Druck setzt – und so weiter.

Gar so mechanisch dürfte der Prozess aber kaum ablaufen. Zudem gelten die Ergebnisse nur für die USA, wo das Problem der Ungleichheit weit grösser ist als in den europäischen Wohlfahrtsstaaten mit ihren umfassenden Umverteilungen. Die prominente Bühne, die man der Arbeit von Mian, Straub und Sufi in Jackson Hole geboten hat, macht aber deutlich, dass Verteilungsfragen auch in Notenbankkreisen an Bedeutung gewinnen.

QUELLE (ZAHLPFLICHT): https://www.nzz.ch/wirtschaft/ungleichheit-sind-die-reichen-schuld-an-den-niedrigen-zinsen-ld.1643767

Studie: Vermögenssteuer bringt wenig und bremst die Konjunktur – Überblick am Morgen / DJN, 30.8.2021

Eine Vermögenssteuer zur Finanzierung der Coronavirus-Krise und zur Umverteilung zwischen Krisengewinnern und -verlierern ist laut einer neuen Studie kein kluges und gerechtes Instrument. Mit einer solchen Steuer zusätzlich zu den bestehenden würde Deutschland nicht nur einen Sonderweg gehen, sondern auch noch Unternehmen mit krisen- oder branchenbedingt geringeren Renditen über Gebühr belasten, so das Ergebnis der Studie, die der Präsident des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung, Clemens Fuest, für die Stiftung Familienunternehmen verfasst hat.

QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-08/53803508-ueberblick-am-morgen-konjunktur-zentralbanken-politik-015.htm

BDI: Höhere Erbschaftsteuer würde Familienunternehmen die Luft nehmen – dpa.AFX, 1.9.2021

Eine höhere Erbschaftsteuer würde Familienunternehmen in Deutschland aus Sicht des Industrie-Branchenverbands BDI ungewollt an den Kapitalmarkt treiben. „Ich kenne mehrere Familienunternehmer, denen klar ist, dass weder die Firma noch die Eigentümer beim nächsten Generationswechsel die fällige Erbschaftsteuer bestreiten können“, sagte Verbandspräsident Siegfried Russwurm der Deutschen Presse-Agentur. „Denen bleibt gar nichts anderes übrig, als Anteile an der Firma zu verkaufen, um daraus die Erbschaftsteuer zu zahlen.“ Das treffe besonders langfristig orientierte, standorttreue Familienunternehmen hart – genau solche Unternehmen, die die Politik sonst immer hervorhebe und lobe.

Mehrere Parteien versprechen in ihren Programmen für die Bundestagswahl am 26. September Reformen der Erbschaftsteuer. Mit dem bisherigen Steuermodell machen Erbschaften Studien zufolge die Vermögenden noch reicher, unter anderem, weil für Betriebsvermögen großzügige Sonderregelungen gelten. SPD, Grüne und Linke haben sich deshalb Reformen vorgenommen und wollen hohe Erbschaften stärker besteuern. Union und FDP dagegen lehnen eine schärfere Erbschaftsteuer ab, weil sie dadurch Unternehmen und Arbeitsplätze gefährdet sehen.

Diese Einschätzung teilt der BDI. Das Geld für Erbschaft- oder Vermögensteuern fehle den Unternehmen dann für Innovationen und Investitionen, warnte Russwurm. „Dann blutet Substanz aus.“ Er sehe „eine echte Gefahr“ für Unternehmen, die diese Steuer nicht zahlen und deshalb weniger investieren könnten.

Russwurm kritisierte auch die bestehenden Sonderregelungen für das Erben von Betrieben. Steuernachlässe würden Unternehmen nur gewährt, wenn sie sieben Jahre lang ihre unternehmerischen Entscheidungen daran ausrichten, wie viel Löhne und Gehälter sie zahlten. „Dann droht die Erbschaftsteuer notwendigem unternehmerischen Handeln im Weg zu stehen“, warnte Russwurm.

Wie viel in Deutschland jedes Jahr vererbt wurde, ist nicht bekannt: Die meisten Erbschaften und Schenkungen liegen nach Angaben des Statistischen Bundesamts unterhalb der hohen Freibeträge. So können Ehepartner bis zu 500 000 Euro, die eigenen Kinder bis zu 400 000 Euro erben, ohne dafür Steuern zu zahlen. Erben oberhalb der Freibeträge zahlten im vergangenen Jahr auf Erbschaften und Schenkungen in Höhe von 84,4 Milliarden Euro insgesamt 8,5 Milliarden Euro Steuern – deutlich mehr als im Vorjahr.

QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-09/53824934-bdi-hoehere-erbschaftsteuer-wuerde-familienunternehmen-die-luft-nehmen-016.htm

DIW-Studie: Superreiche jetzt noch reicher – dts, 31.8.2021

Die Vermögen des reichsten Prozents der Haushalte in Deutschland sind zwischen 2013 und 2018 um fast die Hälfte gewachsen – auf durchschnittlich elf Millionen Euro pro Haushalt. Das berichtet die „Zeit“ unter Berufung auf eine Berechnungen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW).

„Wir sehen beim Vermögen am oberen Rand der Gesellschaft extreme Zuwächse“, sagte die DIW-Forscherin Charlotte Bartels. Durch die Berechnungen des DIW lässt sich der Vermögenszuwachs des reichsten ein Prozents der Haushalte in absoluten Zahlen ablesen. Demnach haben sich die Vermögen dieser Haushalte in den vergangenen vier Jahrzehnten fast verdreifacht. Währenddessen konnte die ärmere Hälfte der Bevölkerung quasi kein Vermögen aufbauen.

Ein wesentlicher Grund für die großen Vermögenszuwächse am oberen Rand seien vor allem gestiegene Immobilienpreise und Unternehmensbewertungen, heißt es in der Studie.

QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-08/53820228-diw-studie-superreiche-jetzt-noch-reicher-003.htm

HINWEIS: vergleiche dazu meinen COMMENT: Bemerkenswert bei den Diskussionen zu Vermögensentwicklungen ist die Ausblendung des Geldwertschwundes zum gleichen Thema im Montagsblick KW 34/35

Würde eine Reichensteuer wirklich die Ungleichheit abbauen? – Der Hintergrund- Die politische Debatte rund um die Vermögensteuer – Und was sagen die Ökonomen? – Weiterführende Informationen zum Thema – Forum for a New Economy, 20.8.2021

Im Kampf gegen wachsende Ungleichheit will die SPD die Vermögenssteuer wieder einführen – und zwar mit einem einheitlichen Steuersatz von einem Prozent für die Reichsten. Wie wirksam dieses Instrument ist, haben wir mit NoWaBo und Markus Grabka in unserer Short Cut-Serie zur Bundestagswahl diskutiert.

Die Corona Pandemie hat die Diskussionen rund um die wachsende soziale Ungleichheit in Deutschland zuletzt wieder angefacht. Dass die Ungleichheit in Deutschland nicht erst seit der Pandemie wächst, belegt eine vom Forum in Auftrag gegebene Studie von drei deutschen Ökonominnen und Ökonomen um den Bonner Professor Moritz Schularick, die als erste auf Basis von Steuerdaten, Umfragen und Reichenlisten die langfristige Entwicklung der Vermögensungleichheit in Deutschland umfangreich erfasst haben.

Die SPD schlägt vor, die Vermögensteuer zurückzubringen – mit einem einheitlichen Steuersatz von einem Prozent für hohe Vermögen. Doch wie sinnvoll ist die Vermögenssteuer aus ökonomischer Sicht? Wie würde sich das auf den Gini-Index auswirken? Und ist eine Vermögensteuer ein wirksames Einzelinstrument, oder bedarf es ergänzender Maßnahmen, um eine gewisse Wirkung auf die Ungleichheit zu erzielen? Darüber haben wir am 24. August mit Norbert Walter-Borjans, Parteivorsitzender der SPD, und Markus M. Grabka vom DIW gesprochen. Der Beitrag ist Teil unserer New Economy Short Cut Reihe zur Bundestagswahl, bei der wir prominente Kandidaten und Kandidatinnen zur Wahl in den Bundestag einladen, die Versprechen ihrer Partei im Hinblick auf die großen ökonomischen Fragen unserer Zeit mit uns zu diskutieren. Weitere Diskutanten sind Christian Dürr (FDP), Anja Hajduk (Bündnis 90/ Die Grünen) und Caren Lay (DIE LINKE). Das Programm im Überblick

*** Die wichtigsten Takeaways ***

Konsens herrschte zwischen Norbert Walter-Borjans (SPD) und Markus M. Grabka (DIW) bei der generellen „Bestandsaufnahme“ des Problems. Beide betonten, dass die Vermögensungleichheit in Deutschland im internationalen Vergleich sehr hoch sei, was sich negativ auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt auswirke und auch potenziell negative Implikationen für das Wirtschaftswachstum habe. Um die auseinanderklaffende Schere zwischen Arm und Reich zu schließen, sei es laut Markus Grabka nötig, die unteren und mittleren Einkommensgruppen zu entlasten. Die steuerliche Entlastung der reichsten 10% in Deutschland habe zu wachsender Ungleichheit geführt, was auch eine aktuelle DIW-Studie zeige.

Die Frage danach, wie eine Vermögenssteuer ausgestaltet sein müsste, um der steigenden Vermögensungleichheit in Deutschland etwas entgegenzusetzen, stellte sich hingegen als komplexes Themenfeld dar, was zu einer sehr spannenden Diskussion führte.

Zu Anfang des Gesprächs ordnete NoWaBo die Vermögenssteuer in die breitere fiskalpolitische Debatte und in die Agenda seiner Partei ein. Durch die Steuerpläne der SPD sollten über 80% der Bevölkerung entlastet werden. Bei der SPD-Forderung nach einer Vermögenssteuer ginge es nicht darum, die „Reichen ärmer“ zu machen, sondern lediglich, dass der Zuwachs an Reichtum besteuert werde. Dadurch sollten die Reichen mehr beteiligt werden, was angesichts des enormen Investitionsbedarfs in Deutschland unabdingbar sei. Der „trickle-down“-Ansatz, durch Steuersenkungen für Vermögende die Nachfrage zu steigern, sei in der Vergangenheit gescheitert. Im Gegenteil, laut NoWaBo könne die Vermögenssteuer sogar einen Anreiz für mehr Konsum darstellen und sich dadurch positiv auf das Wirtschaftswachstum auswirken.

Markus M. Grabka (DIW) wandte in diesem Punkt ein, dass eine Vermögenssteuer möglicherweise Arbeitsplätze gefährden könne, vor allem, wenn dadurch die Steuerlast für den aktuell stark von der Pandemie betroffenen Privatsektor steige. Grundsätzliche gelte es aus ökonomischer Sicht „den Vermögenskuchen nicht nur zu teilen, sondern zu vergrößern“. Nicht zuletzt haben Studien (z.B. Schularick et al. 2020) gezeigt, dass eine Vermögenssteuer indirekt sogar zu mehr Ungleichheit führen könnte. Nach seiner Ansicht ist die Vermögenssteuer „nur ein Instrument in einem größeren Instrumentenkasten“. Entscheidend für die Abmilderung der Ungleichheit sei die Erbschafts- und Schenkungssteuer. In diesem Zusammenhang seien die Freibeträge bei der Erbschaftssteuer eine wichtige Stellschraube, bei der die Politik ansetzen könnte.

Auf die zentrale Frage hin, ob die Vermögenssteuer in der Art, wie sie von der SPD vorgeschlagen wird, ausreichen könne, um die Vermögensverteilung tatsächlich zu beeinflussen, verwies Herr Grabka auf eine vom Forum New Economy beauftragte Studie. Ersten Berechnungen im Rahmen dieser Studie zufolge müsste eine Vermögenssteuer bei etwa 5% – 7% ansetzen, damit nicht nur der Zusatzertrag, sondern auch die Substanz besteuert würde. Hierbei betonte NoWaBo, dass bereits bei einem Steuersatz von 1% mit rund 10 Mrd. an Steuereinnahmen zu rechnen sei. Daher sei die von seiner Partei entworfene Steuer keine reine Symbolpolitik.

*** Was war sonst noch wichtig? ***

NoWaBo brachte in das Gespräch ein, dass die Unterbindung von Steuervermeidung und Steuerhinterziehung eine tragende Rolle spiele. An den gesellschaftlichen Kosten sollten sich auch diejenigen beteiligen, die „sich bisher davor gedrückt“ hätten. Daher gelte es, Steuerschlupflöcher zu schließen und den G20-Beschluss zur Mindestbesteuerung von Unternehmen konsequent umzusetzen.

Sowohl NoWaBo als auch Herr Grabka gingen auf Möglichkeiten ein, die Vermögensbildung und Altersvorsorge für Geringverdiener zu erleichtern. Die Riester-Rente müsse attraktiver gestaltet werden, möglicherweise könnten hier skandinavische Staaten wie etwa Schweden und das Modell eines Staatsfonds mit opt-out-Option als Vorbilder dienen.

*** Der Hintergrund- Die politische Debatte rund um die Vermögensteuer ***

Die Corona-Pandemie hat bestehende Ungleichheiten in Deutschland und anderswo in der Welt aufgedeckt und sogar noch verschärft. Die Titel großer internationaler Zeitungen, die darüber berichteten, wie die durch die Pandemie verursachten Marktturbulenzen den Superreichen zugute kamen und so die Kluft zwischen Arm und Reich vergrößerten, waren für viele ein Aufruf zum politischen Handeln. Ein Aufruf, der von den Parteien im Vorfeld der Bundestagswahl sicherlich nicht ignoriert wurde, von einigen mehr als von anderen.