Views: 98

Die zurückliegende Woche war einmal mehr mit reichlichen Meldungen gesegnet – Lesestoff für eine ganze Woche sozusagen. Hier die geraffte Übersicht.

FÜR DEN EILIGEN LESER gibt es – wie in den letzten Wochen hier praktisch wortgleich festgehalten: so auch dieses Mal – summa summarum nur zu vermerken, das es der Wirtschaft rund um den Erdball “supertoll” geht – noch: neben kurzfristigen – oder vielleicht: mittelfristigen – Inflationsgefahren dämmert seit wenigen Wochen immer zudringlicher eine andere, in ihrem Ausmaß nicht ganz klar zu umreißende Gefahr namens Delta-Virus herauf: wachsende Unruhe herrscht deshalb nicht nur bei Gesundheitsexperten, sondern sie nimmt auch bei Finanzanlegern, Unternehmen und in der Politik zu.

SENTIX verweist auf eine ungewöhnlich stabile positive Einschätzung der Anlegerschaft trotz technisch angeschlagener Marktverfassung an den Börsen: das bedeute nichts Positives. Vor gut einem Jahr schrieb ich an anderer Stelle, die Pandemiefolgen kröchen langsam in das Getriebe der Wirtschaft, sorgten für Kursverluste spätestens im Herbst. Welch‘ eklatanter Irrtum! Nichts dergleichen passierte, offene Geldschleusen und aufmunternde Worte aus Politikermund, Friedhofszahlen der Wirtschaftsforscher, extrapoliert in die Zunkunft, hebelten den Optimismus an den Börsen höher und höher. Nach einem halben Jahrhundert Finanzmarktbeobachtung passierte mir eine mehr als bemerkenswerte Fehleinschätzung. Dass ich früher oft wenige Monate mit meinen Einschätzungen im Voraus recht hatte, ist eines, aber hier sind es nicht wenige, sondern viele Monate grober Fehleinschätzung. Kommt noch das dicke Ende wie erwartet? Gerade hat die EZB an ihrem Inflationsziel „geschraubt“: nach oben. Das bedeutet: weiter lockere Geldpolitik ohne Ende. Und die Folgen? Weiter „gut“ gehende Börsen? Alte Börsenweisheiten adé?

Wie so oft in letzter Zeit gibt es zahlreiche Meldungen zur Geldpolitik der Europäischen Zentralbank. Wie an anderer Stelle bemerkt lese ich dies als Hinweis auf verstärkte Unruhe in den höheren Gremien dieser Institution; und siehe da: Kreise glauben, einen Dissens über die angekündigten geldpolitischen Maßnahmen erkennen zu können. Am 22. Juli wissen wir dazu mehr.

Weiter sehr gute Nachrichten von der Wirtschaftsfront weltweit, blickt man auf die Industrieländer. Zugemischt sind Meldungen von steigender Inflation, Lieferketten-Störungen und konsekutivem Missverhältnis zwischen drängender Nachfrage und knappem Angebot.

Das Kapital allerdings ist nicht knapp, es ist überreichlich vorhanden, auch und gerade in privater Hand: wohin damit? Eine Möglichkeit nach den neueren Theorien: weitere Verschuldung der öffentlichen Hand (!) und neuer natürlicher Zins im Negativbereich. Ja, da hat Carl Christian von Weizäcker schon recht: aus der Modellperspektive ist das alles rechtens. Aber ist das die einzig wahre Sicht? Und wie ist das mit der Saldenmechanik und dem wachsenden Schuldenberg? Und überhaupt: ist solch‘ lockere Geldpolitik, die bis ins Kleinste in das Leben aller hineinwirkt, alternativlos?

Und wie hängt die seit Jahren hochgetriebene Schuldenspirale mit der Klimakrise zusammen? Keine Frage, sie hängt damit zusammen, sie ist sogar damit engstens verzahnt. Politik des billigen Geldes als Rettung vor Arbeitslosigkeit sowie vor politischen und sozialen Unruhen? Rettung oder doch eher eine Verschiebung des Problems in die Zukunft hinein? Welches Problem? Dass man nicht bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag über seine Verhältnisse leben kann: als Privater, als Unternehmen, als Staat, als Menschheit? Eine vernünftige Sicht oder die eines konservativen analen Zwangscharakters: Sparsamkeit als Selbstzweck oder nach Sigmund Freud als gefährliche, schärfer: gemeingefährliche neurotische Fehlhaltung, vor allem anzutreffen bei den „Stützen der Gesellschaft“?

IN DEN VORDERGRUND rücken diese Woche scheinbar wirtschaftsferne Themen:

Unwetterkatastrophen und Katastrophentourismus; man lese dazu das erhellende Interview mit Tourismusforscher Albrecht Steinecke. Alles halb so wild? Covidioten als Synonym für Irrationalismus, Ellbogen-Mentalität, Gier und Unverstand als Massenphänomen: vorübergehende Erscheinungen oder „nichts Neues unter der Sonne“? Wozu Gesellschaftswissenschaften und ethischer Unterricht in der Schule? Moral und Ethik als Schönwetterphänomen dank erzieherischer Übertünchung eines untilgbaren Urreflexes, ausgelöst in tatsächlicher oder vermeintlicher Not: Lefzen hoch, Zähne blecken und kräftig knurren, wenn es ums Eingemachte geht? Mir san mir- und i bin i-Haltung als Kernsubstanz des Menschseins? Das Zu- und Totbeißen als letzte Konsequenz wäre da nicht fern.

Cybercrime, Social Media und Mobbing: wohin führen diese Entwicklungen, nicht nur gesellschaftlich, auch wirtschaftlich, nicht nur wirtschaftlich, auch gesellschaftlich? Inwieweit hängt das mit den Angriffen auf die Pressefreiheit zusammen? Auf den Flügeln des Pegasus zum Olymp oder in die Verließe von Geheimdiensten totalitärer Staaten?

Umwälzungen in der Arbeitswelt und das Eindringen der künstlichen Intelligenz in den Arbeitsalltag: kommen wir so Marx’sche Visionen näher, wenn auch nicht über Stufen einer revolutionären Entwicklung?

…oooOOOooo…

ÜBERSICHT

- UMWELT

- Folge des Klimawandels? Warum das Wetter immer extremer wird

INNOVATION – GESELLSCHAFT - Start-up Der Siegeszug der Softwareroboter: Uipath will die Büroarbeit revolutionieren – Börsenneuling Uipath ist Vorreiter bei der Automatisierung von Geschäftsprozessen. CEO Daniel Dines verspricht ein Ende der manuellen Büroarbei

CYBERCRIME / SOCIAL MEDIA - Phänomen Racheporno – Bloßgestellt und abgezockt

- Erpressung: Hackerattacke auf Wolfenbütteler Klinikum, Spezialisten ermitteln – Bundesweit vereinzelte Fälle von Krankenhauserpressungen in den vergangenen Jahren – Aktuell wachsende Anzahl von schweren Cybercrime-Attacken in Deutschland

TOURISMUS - Katastrophenhochwasser in Nordrhein-Westfalen: Städte appellieren: Bitte keinen Sensationstourismus! – Absperrungen missachtet, Anweisungen ignoriert: massive Behinderung der Aufräumarbeiten

MEDIEN - Revealed: leak uncovers global abuse of cyber-surveillance weapon – Spyware sold to authoritarian regimes used to target activists, politicians and journalists, data suggests

- Pressefreiheit: Die gefährlichsten Länder für Journalist:innen

INTERNATIONAL - Wohnungsverkäufe binnen Minuten: Sorgen vor weltweiter Immobilienblase nehmen zu – Am Freitag spricht Fed-Chef Powell mit US-Finanzministerin Janet Yellen über die Risiken der steigenden Preise. Wie heiß ist der Markt weltweit gelaufen?

- Composite leading indicators (CLIs) continue to expand steadily

- OECD-Frühindikator weist auf stetiges Wachstum

BÖRSE - SENTIX-Sentimente: Ungewöhnlich stabile Stimmung trotz Verschlechterung der technischen Marktverfassung signalisiert nichts Gutes

- LONDON – Frank Heiniger: Rekordverdächtiger Abschlag auf den MSCI UK

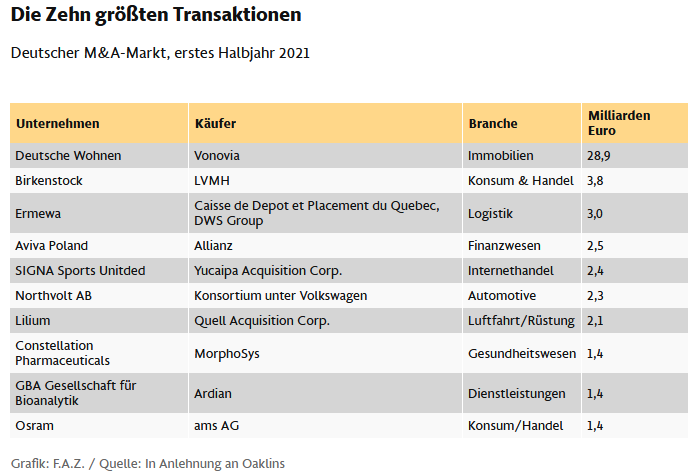

- DEUTSCHLAND – Mark Fehr: M&A-Markt im Aufwind: Investoren und Strategen kaufen wie wild Unternehmen – Beteiligungen an begehrten Geschäftsmodellen wechseln weit häufiger den Besitzer als vor der Krise. Auch die Preise steigen. Hier ein Blick auf die zehn größten Deals – Florierende Übernahmen als Zeichen für gute Laune in der Wirtschaft

- DEUTSCHLAND – COMDIREKT: IT-Panne macht Comdirect-Kunden zu schaffen – Der Zugriff auf die Konto- und Depotübersicht waren am Montag zeitweise nicht möglich, bestätigte die Onlinebank. Überweisungen und Wertpapieraufträge hingegen aber schon

- FRANKFURT/MAIN – Ab 3. September 40 Aktiengesellschaften im DAX – Die Dax-40-Kandidaten im Check – Für sieben Firmen ist der Aufstieg in den Dax 40 so gut wie sicher. Um die drei weiteren Plätze kämpfen sechs Unternehmen. Was Anleger über die Aktien wissen müssen

- FRANKFURT / MAIN – Kritischer Blick auf die 33 Jahre währende DAX-Karriere: „Dividenden-Kosmetik“ vernebelt eigentliche Wertentwicklung seit 2000 von mageren plus 11 Prozent

- FRANKFURT/MAIN – DAX-Ausblick: Privatanleger spekulieren dennoch auf ein neues Rekordhoch

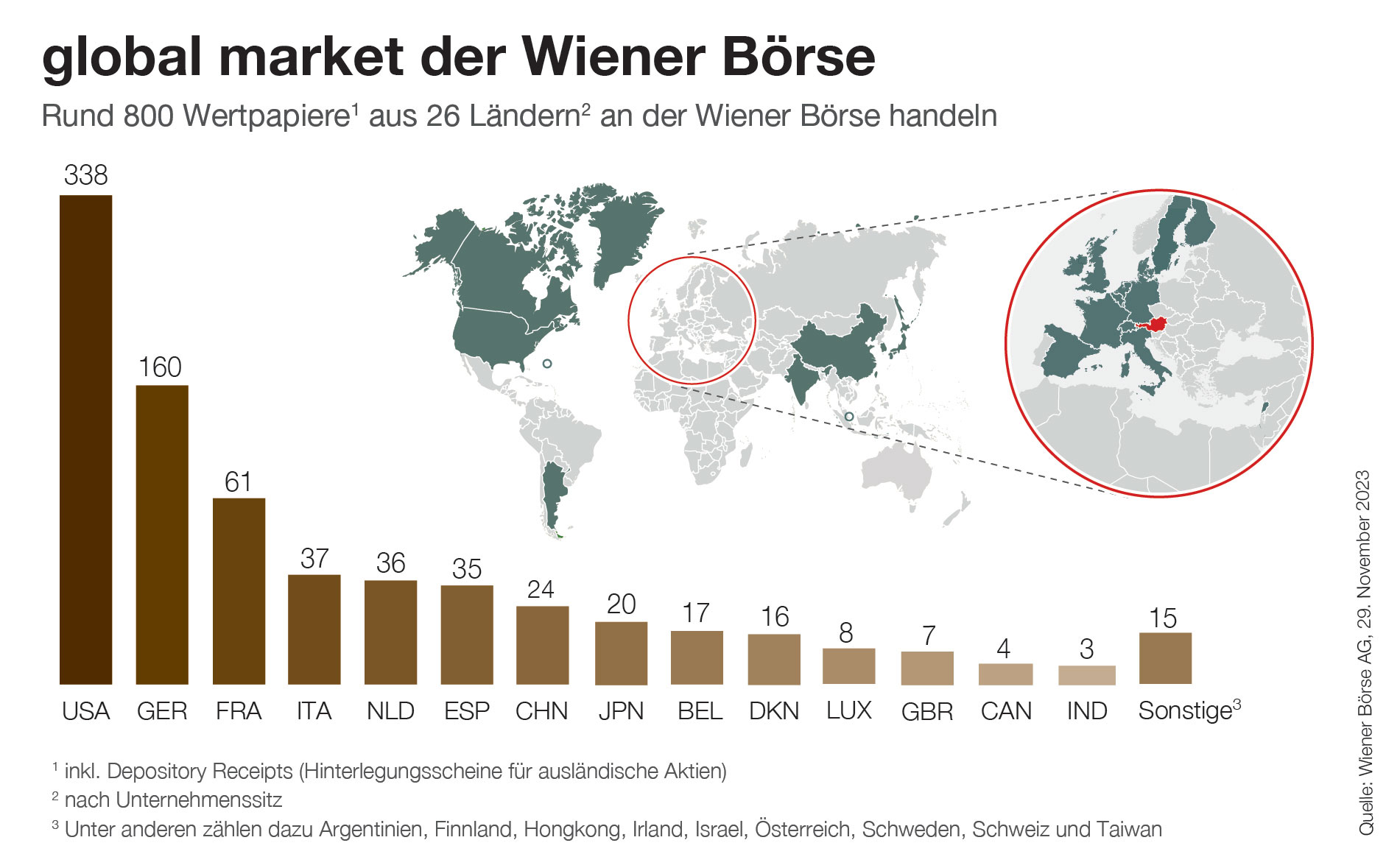

- WIEN – Über 50 neue US-Titel im Segment „global market“

ZENTRALBANKEN

– JAPAN - Japan: Zentralbank legt Klimaprogramm auf

– EUROPÄISCHE UNION / EZB - EZB startet Projekt für digitalen Euro: Untersuchungsphase dauert zwei Jahre – Bargeld soll auf jeden Fall erhalten bleiben – EZB will Auswirkungen digitalen Euros für Nutzer und Banken prüfen

- EZB läutet zweijährige Untersuchungsphase für digitalen Euro ein

- EZB macht Weg frei für weitere Arbeiten am digitalen Euro: zweijährige Untersuchungsphase am Anfang – Digital-Euro noch keine beschlossene Sache – Digital-Euro als Ergänzung: Bargeld soll jedenfalls erhalten bleiben – Reaktionen aus Poltik und Wirtschaft

- EZB treibt digitalen Euro voran – Die Währungshüter der EZB fassen einen wichtigen Beschluss, sie wollen die Entwicklung einer digitalen Version des Euros vorantreiben

- Panetta: Noch keine Entscheidung für digitalen Euro gefallen

- Deutsche Kreditwirtschaft fordert tokenisierten digitalen Euro

- Augen auf die Inflationserwartungen: langfristige Inflationserwartungen liegen deutlich unter neuem Inflationziel der EZB

- EZB/Lagarde – Präzisierung: Im aktuellen Umfeld ist Hartnäckigkeit gefragt

- Lagarde zum neuen Inflationsziel: Neue Strategie macht EZB flexibler – „Hartnäckige“ Geldpolitik: Verfrühte geldpolitische Straffung ausgeschlossen

- EZB wird Forward Guidance ändern – Notwendige Hartnäckigkeit bei Umsetzung der EZB-Verpflichtungen an Zinsuntergrenze: Zins für Überschusseinlagen von Banken auf minus 0,5 Prozent gesenkt – Inflationsziel auf glatt zwei Prozent mit der Option des Überschießens: PEPP mindestens bis März 2022 – Künftige Wirtschaftsentwicklung: Lagarde wegen Delta-Variante vorsichtig – TV

- EZB-Präsidentin Lagarde deutet Änderungen an – Geldpolitische Anpassungen unter Berücksichtigung von Klimaaspekten und Kosten für selbstgenutzten Wohnungseigentums – PEPP nach Auslaufen in allgemeine Wertpapierkäufe eingliedern

- De Guindos: Entscheiden bald über Übergang von PEPP auf andere Programme – PEPP-Überführung in ein neues Format: weitreichende geldpolitische Beschlüsse bereits am 22. Juli?

- Streit im EZB-Rat über Entwurf für die nächste Sitzung am 22. Juli

- EZB/Kazimir: Lassen zu niedrige Inflation nicht mehr zu – 2 Prozent als klares und einfaches Inflationsziel

- Schnabel: EZB kann langsamer auf besseren Inflationsausblick reagieren

- EZB-Aufseherin will bei Banken-Dividenden weiter Vorsicht sehen – Auslaufen des Dividenden-Stopps bereits im September möglich – Bei außergewöhnlichen Umständen sind höhere Kapitalpuffer der Banken einzufordern

- Ökonomen schlagen fünf Kategorien für Zentralbankaktivitäten vor

– ÖSTERREICH / OeNB - OeNB revidiert Inflationsprognose für 2021 um + 0,2 Prozentpunkte auf 2,2 % – Analyse stellt geringe Übertragungseffekte der Material- und Baukostenanstiege auf Endverbraucherpreise sowie Miet- und Immobilienpreise fest

USA - König Dollar schlägt alle: Abwertungsreigen der Währungen im Juni gegenüber dem US-Dollar

- US-Rohöllagerbestände sinken stärker als erwartet

- API-Daten zeigen achten Rückgang der US-Rohöllagerbestände in Folge

- Inflationserwartungen laut Beige Book nach oben gerichtet

- Preisauftrieb von Importgütern schwächt sich im Juni von 11,6 auf 11,2 Prozent ab – Mai-Rate war höchste seit zehn Jahren – Starker Preisanstieg für Exportgüter

- US-Erzeugerpreise steigen im Juni stärker als erwartet

- US-Preise steigen mit höchster Jahresrate von 5.4 Prozent seit 13 Jahren

- US-Realeinkommen sinken im Juni um rund 1 Prozent

- Philly-Fed-Index gibt im Juli stärker als erwartet nach

- New Yorker Konjunkturindex steigt im Juli überraschend stark auf Rekordhoch

- US-Industrie steigert Produktion im Juni moderat

- Stimmung der US-Verbraucher im Juli deutlich eingetrübt

- Umsätze der US-Einzelhändler steigen im Juni leicht

- Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe sinken – tiefster Wert seit März 2020

GROSSBRITANNIEN - Großbritannien: Inflation steigt weiter über zwei Prozent

- Großbritannien: Arbeitslosigkeit steigt leicht

SCHWEIZ - Luxushäuser boomen

EUROPÄISCHE UNION – EUROZONE - EU-Behörde sieht raschen, starken Anstieg der Infektionsfälle – Auch starker Anstieg für Österreich erwartet

- Inflation im Euroraum sinkt im Juni auf 1,9 Prozent

- Industrie in der Eurozone drosselt Produktion im Mai

- EU verschiebt wegen starken Drucks der USA Digitalsteuer bis Oktober – Janet Yellen lobbiert in Brüssel

- EU stellt Pläne für CO2-Grenzsteuer vor – Die EU-Kommission stellt die weltweit ersten Pläne für eine Art CO2-Steuerabgabe bei energie-intensiven Importgütern vor

- Klimaschutz gibt’s nicht umsonst: EU hat neuen Plan für CO2-Ziel – Gemischte Reaktionen aus Politik und Wirtschaft – EU-Pläne für klimaverbessernde Verkehrs-Infrastruktur – Deutsche Bundesumweltministerin (SPD) fordert rasche Umsetzung einer „neuen industrielle Revolution, angeführt von der Europäischen Union“, Bundesverkehrsminister (CSU) reagiert deutlich verhaltener

- Wirtschaft und Umweltschützer: EU-Kommisison muss mehr für Klima tun

- Inflation legt wie erwartet leicht zu

FRANKREICH - Frankreich: Inflation zieht leicht an

DEUTSCHLAND - Destatis: Deutsche Inflation im zweiten Halbjahr mit kräftigem Schub

- IfW-Präsident: Engpässe und höhere Preise bei Weihnachtsgeschenken

- Stärkster Anstieg der Großhandelspreise seit 1981

- Deutscher harmonisierter Verbraucherpreisindex (HVPI) lässt im Juni auf 2,1 Prozent Jahresrate nach – Nationaler Verbraucherpreisindex schwächt sich leicht auf 2,3 Prozent Jahresrate ab

- IWF hebt deutsche BIP-Prognose 2022 auf +4,1% (bisher: +3,4%) an

- IMK: Konjunkturelle Erholung setzt sich fort

- Commerzbank: Lockerungen und schwächerer Euro lässt Frühindikator Early Bird steigen

- HDE: Einzelhandelsumsatz wächst dieses Jahr um 1,5 Prozent

- Deutscher Einzelhandelsumsatz für Mai nach oben revidiert

- Einzelhandel: Niedrige Margen, hoher Wettbewerbsdruck – Händler in der Onlinefalle –

Nicht zuletzt der Onlineboom in Corona-Zeiten zeigt: Investition ins Digitale ist ein Muss - Zahl der Baugenehmigungen in Deutschand steigt im Mai

- VDMA: EU-Kommission darf Weg zu eFuels mit Wasserstoff-Motoren nicht verbauen

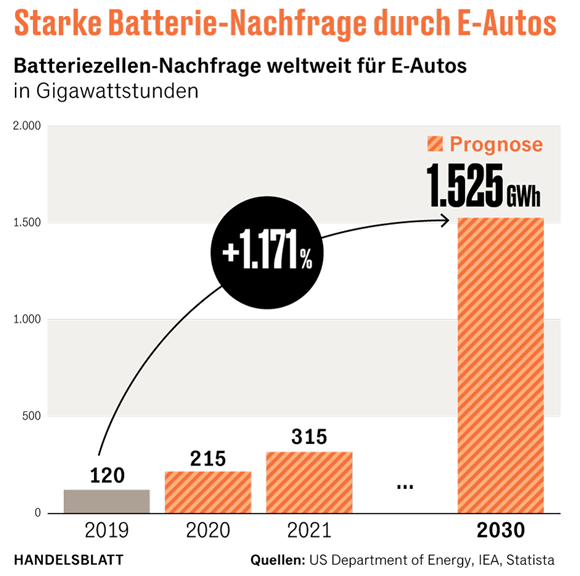

- Elektromobilität Die Batterie-Lücke: Der Boom der Elektromobilität überfordert die Hersteller – Der Hochlauf der Stromauto-Produktion trifft auf Engpässe bei den Rohstoffen. Ab 2023 fehlen so Millionen Batteriezellen. Die Konzerne reagieren

- Deutschland: Noch kein Anstieg der Unternehmensinsolvenzen erkennbar

- Ausgesetzte Insolvenzanstragspflicht: Insolvenzen in Deutschland weiter unter Vorjahresniveau

- Ifo-Institut nennt Anpassung des Klimaschutzgesetzes „überhastet“

- BDI: EU sollte Pläne für Digitalsteuer dauerhaft beerdigen

- Scholz dringt auf schnelle Verständigung zu Details einer Mindeststeuer – Verschiebung des EK-Vorschlags zur Digital-Abgabe begünstigt Einführung einer globalen Mindeststeuer – Rasche Boosterung der Wirtschaft wahrscheinlich: viele Aufbaupläne von EU-Staaten bereits von der Kommission akzeptiert

- Rekordwert : Geldvermögen der Deutschen steigt erstmals über Sieben-Billionen-Schwelle – Fondsbeteiligungen „so viel wie nie zuvor“: Börsenengagement nimmt 2021Q1 weiter zu – Privatverschuldung wächst weniger stark als der Vermögenszuwachs

ÖSTERREICH

– STATISTIK

Regionaler Außenhandel 2020: starke Rückgänge für fast alle Bundesländer

Baukosten im Juni 2021 weiter gestiegen

Inflation bleibt im Juni 2021 bei 2,8%

(*) Das Preisniveau des Mikrowarenkorbs, der überwiegend Nahrungsmittel, aber auch Tageszeitungen oder den Kaffee im Kaffeehaus enthält und den täglichen Einkauf widerspiegelt, stieg im Jahresvergleich um 1,5% (Mai: +2,8%).

(*) Das Preisniveau des Miniwarenkorbs, der einen wöchentlichen Einkauf abbildet und neben Nahrungsmitteln und Dienstleistungen auch Treibstoffe enthält, stieg im Jahresabstand um 5,8% (Mai: +6,6%).

Rekordwert bei Baubewilligungen im 1. Quartal 2021; hohe Wohnbautätigkeit im Jahr 2020

Pkw-Gebrauchtzulassungen im 1. Halbjahr 2021 um ein Sechstel gestiegen

Anzahl der unter Dreijährigen in Kindertagesheimen stieg binnen zehn Jahre um 77,0%

– MELDUNGEN - Anti-Geldwäschepläne der EU-Kommission: Österreich gegen EU-Obergrenze für Bargeldzahlungen – Der ÖVP-Politiker bewertet EU-Pläne zur Geldwäschebekämpfung skeptisch. Mit Frankfurt als Sitz der neuen Geldwäschebehörde fremdelt er

- Öffnung der Hotellerie führt zu raschem Anstieg der Nächtigungen von Inländern im Juni 2021 – Inländische Gäste überwiegen – Im Vergleich zu 2019 Nächtigungseinbußen: Inländer minus 3, Ausländer minus 61, alle minus 41 Prozent – Zahlungskartendienstleister: internationaler Tourismus leidet weiter stark, ausgenommen Deutschland und Schweiz, größeres Minus bei kontinentaleuropäischen Touristen und Überseetouristen (USA!) – Totalausfall der Touristen aus China

MEINUNGEN UND KOMMENTARE AUS FREMDER FEDER - Soziologe Wolfgang Streeck: EU will Regimewechsel in Polen und Ungarn – Aufreizende Aussage: Nationalstaat als einzige Institution, die Komplexität der Weltgesellschaft zerlegen und demokratisch regierbar macht – Plädoyer für einen genossenschaftlich-kooperativen statt imperial-hierarchischen europäischen Staatenverbund

- Interview mit Tourismusforscher Steinecke: Dark Tourism an Schauplätzen des Schreckens: Gänsehaut inklusive – Schauplätze des Schreckens wie KZ-Gedenkstätten ziehen viele Menschen an. Ist das verwerflich? Tourismusforscher Albrecht Steinecke über die dunkle Seite des Reisens

- András Szigetvari: Nach der Pandemie: Kanzler Kurz jubelt über wirtschaftliche Erholung. Zu Recht?

…oooOOOooo…

UMWELT

Folge des Klimawandels? Warum das Wetter immer extremer wird – n-tv, 15.7.2021

Die Erde erwärmt sich, die Folgen sind gravierend: Immer häufiger wird Deutschland von Starkregen oder Hitzewellen heimgesucht. Wie es zu solchen extremen Wetterphänomen kommt und welche Rolle der Klimawandel spielt, erklärt ntv.de.

Nach den sommerlichen Dürren der vergangenen Jahre scheint das Wetter in diesem Jahr in die andere Richtung umzuschlagen: Überflutungen, Dauerregen, Hagel, Sturmböen, Gewitter. Tief „Bernd“ hinterlässt im Westen Deutschlands eine Spur der Verwüstung. Solche Wetter-Extreme sind hierzulande immer häufiger zu beobachten und können laut Experten nicht allein auf den kurzfristigen Zustand des Wetters zurückgeführt werden. Wenn es um die Intensität und Häufigkeit von Starkregen sowie Hitzewellen geht, spielt auch der Klimawandel eine Rolle.

„Bei den extremen Niederschlägen, die wir in den letzten Tagen in Europa erleben, handelt es sich um Extremwetter, das durch den Klimawandel verstärkt wird“, sagt Klimaforscherin Friederike Otto von der Oxford-Universität. Auch Greenpeace macht die Klimakrise für die „aktuellen Extremwetter“, zu denen Starkregenfälle mit Hochwasser und Überschwemmungen gehören, verantwortlich: „Mit der globalen Erhitzung steigen weltweit die Temperaturen auf immer neue Rekordwerte“, sagt Klimaexperte Karsten Smid. Die Atmosphäre heize sich auf und entlade sich in Form von Unwettern.

Zwar sträuben sich Meteorologen und Wissenschaftler, einzelne Wetter-Phänomene auf die Klimakrise zurückzuführen. Denn tatsächlich ist ein kausaler Zusammenhang nur schwer nachzuweisen. Aber die Häufung der Extremwetter-Ereignisse hat weltweit die gleiche Ursache: Die Erde erwärmt sich immer mehr – und mit ihr die Luft. Das führt zu Veränderungen der wettersteuernden Luftströme, die auch als Jetstreams bezeichnet werden.

*** Erderwärmung führt zu Hitzerekorden ***

Diese Luftströme, die sich über die gesamte Erde ziehen, werden größtenteils durch die Temperaturunterschiede zwischen dem Äquator und den Polen angetrieben, erklärt ntv-Meteorologe Björn Alexander. Weil die Polregionen sich allerdings rascher erwärmen als die Bereiche in Äquatornähe, wird der sogenannte Westwinddrift schwächer und die Wetterlagen können somit grundsätzlich länger andauern.

Das bedeutet, dass beispielsweise Tiefdruckgebiete wochenlang über Deutschland verweilen, ohne zwischendurch von einem sonnigen Hochdruckgebiet verdrängt zu werden. Das aktuelle Tief „Bernd“ wäre ungefährlich, wenn es sich in zwölf Stunden über Deutschland hinwegbewegt hätte. Seine langsame Zuggeschwindigkeit macht es jedoch zum folgenreichen Problem. Das gleiche Phänomen konnte man bereits im vergangenen Jahr beobachten, nur mit umgekehrten Vorzeichen. Im Sommer 2020 hatten sich Hochdruckgebiete wochenlang nicht von der Stelle bewegt, und somit jeglichen Niederschlag verhindert. Dies führte vielerorts zu heftigen Hitzewellen und Dürreperioden.

„Das Wettergeschehen ist heute immer ein Zusammenspiel aus dem üblichen Wetterzufall und den veränderten Randbedingungen durch die stark erhöhte Treibhausgasmenge in unserer Atmosphäre“, sagt Stefan Rahmstorf, Leiter des Forschungsbereiches Erdsystemanalyse am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Manche Hitzerekorde seien derart extrem, dass sie ohne Erderwärmung praktisch unmöglich wären, wie jüngst im Westen Nordamerikas.

„Bei Niederschlagsextremen ist die Zunahme noch nicht so groß, weil die natürlichen Schwankungen im Vergleich zum Effekt der Erderwärmung stärker sind“, erklärt Rahmsdorf. Laut Nationalem Klimareport unterliegt der Niederschlag starken Schwankungen von Jahr zu Jahr. Die deutschlandweit jährliche durchschnittliche Niederschlagsmenge nahm seit 1881 um 66 Millimeter zu – beziehungsweise um acht Prozent im Vergleich zur Referenzperiode 1961 bis 1990. Auffällig sei vielmehr, dass die extremen Niederschläge häufiger werden, während Tage mit schwachem Regen seltener werden, so Rahmsdorf weiter.

„Das ist eine Folge der Physik: Pro Grad Erwärmung kann die Luft sieben Prozent mehr Wasserdampf aufnehmen und dann auch abregnen“, sagt der Wissenschaftler. Weil mehr Wasser an starken Regentagen falle, bliebe weniger für den Rest der Zeit. „Denn der Wasserdampfnachschub durch Verdunstung nimmt nur um zwei bis drei Prozent pro Grad Erwärmung zu und kann daher die Zunahme um sieben Prozent pro Grad nicht ausgleichen.“

Mit Blick auf die nächsten Jahre bedeutet das, dass die Extremwetterlagen in Deutschland zunehmen werden. Daten des Deutschen Wetterdienstes zeigen: Das letzte Jahrzehnt war rund 1,9 Grad Celsius wärmer als die ersten Jahrzehnte (1881 bis 1910) der Aufzeichnungen. Zudem hat das Tempo des Temperaturanstiegs in Deutschland in den vergangenen 50 Jahren deutlich zugenommen. Den Prognosen zufolge wird sich die Erhitzung fortsetzen. Dabei wirken immer natürliche Schwankungen mit, aber der Trend ist klar: aufwärts.

QUELLE (inkl. 11:22-min-Audio): https://www.n-tv.de/wissen/Warum-das-Wetter-immer-extremer-wird-article22684873.html

SIEHE DAZU:

=> Kurzvideo 0:36-min – Hochwasserschäden im Überwemmungsgebiet

=> Häuser brechen zusammen: Unwetter: Wassermassen fordern Menschenleben – n-tv, 15.7.2021

QUELLE: https://www.n-tv.de/mediathek/bilderserien/panorama/Unwetter-Wassermassen-fordern-Menschenleben-article22683597.html

=> Unwetterkatastrophe im Westen: Bundeswehr hilft mit Panzern bei Rettung – n-tv, 15.7.2021

QUELLE: https://www.n-tv.de/panorama/Bundeswehr-hilft-mit-Panzern-bei-Rettung-article22684051.html

=> Vier Grad mehr durch Klimawandel: Städte werden deutlich trockener und heißer – n-tv, 6.1.2021

QUELLE: https://www.n-tv.de/wissen/Staedte-werden-deutlich-trockener-und-heisser-article22273147.html

=> „Es gibt Grenzen der Anpassung“: Deutschland von Extremwetter bedroht – n-tv, Juni 2021

QUELLE: https://www.n-tv.de/wissen/Deutschland-von-Extremwetter-bedroht-article22619193.html

=> Dramatische Hochwasserzahlen: Wer sich nicht schützt, geht unter – n-tv, 2018

QUELLE: https://www.n-tv.de/wissen/Wer-sich-nicht-schuetzt-geht-unter-article20225002.html

=> Massenflucht und Krankheiten: Weltklimarat zeichnet düsteres Zukunftsbild – n-tv, 23.6.2021

QUELLE: https://www.n-tv.de/wissen/Weltklimarat-zeichnet-duesteres-Zukunftsbild-article22637742.html

INNOVATION – GESELLSCHAFT

Start-up Der Siegeszug der Softwareroboter: Uipath will die Büroarbeit revolutionieren – Börsenneuling Uipath ist Vorreiter bei der Automatisierung von Geschäftsprozessen. CEO Daniel Dines verspricht ein Ende der manuellen Büroarbeit – CORONA SPEZIAL / HANDELSBLATT, 11./12.7.2021

Wer zurück im Büro ist, schätzt den Austausch mit Kollegen. Zug um Zug holen die Unternehmen ihre Mitarbeiter aus dem Homeoffice. Doch so manche Bürotätigkeit wird vielleicht schon bald gar nicht mehr gebraucht. Unternehmen wie Uipath entwickeln eine Software, die Routinetätigkeit von Angestellten erkennt und ersetzt. Das könnte manchen Bürojob überflüssig machen – oder dafür sorgen, dass sich die Menschen wieder mehr mit kreativen Tätigkeiten beschäftigen können.

QUELLE (ZAHLPFLICHT): https://www.handelsblatt.com/technik/it-internet/start-up-der-siegeszug-der-softwareroboter-uipath-will-die-bueroarbeit-revolutionieren/27398236.html

CYBERCRIME / SOCIAL MEDIA

Phänomen Racheporno – Bloßgestellt und abgezockt – TV-Programm/n-tv 14.7.2021

Nacktaufnahmen können schnell zum Albtraum werden. Einmal hochgeladen, verbreiten sie sich auf Pornoseiten unkontrollierbar schnell. Sogenannte Rachepornos sind heutzutage ein weltweites Massenphänomen, meist ausgelöst durch rachsüchtige Ex-Partner, die ihre Verflossenen mit der Veröffentlichung demütigen wollen. Die Dokumentation zeigt, welche Gefahren drohen, wenn intime Fotos und Videos in die falschen Hände geraten.

QUELLE: https://www.n-tv.de/mediathek/tvprogramm/

CYBERCRIME

Erpressung: Hackerattacke auf Wolfenbütteler Klinikum, Spezialisten ermitteln – Bundesweit vereinzelte Fälle von Krankenhauserpressungen in den vergangenen Jahren – Aktuell wachsende Anzahl von schweren Cybercrime-Attacken in Deutschland – Deutsches Ärzteblatt, 16.7.2021

Hacker wollen Geld vom Klinikum in Wolfenbüttel erpressen. Die Ermittlungen zu dem digitalen Angriff hat die für Cybercrime in der Region zuständige Staatsanwaltschaft Göttingen übernommen.

Derzeit würden noch alle Ermittlungsmaßnahmen geprüft und nach dem möglichen Einfallstor gesucht, sagte der Behördensprecher für Internetkriminalität Mohamed Bou Sleiman gestern. Die strafrechtliche Auswertung habe gerade erst begonnen, der Angriff sei aber schnell erkannt worden.

Vorgestern hatte die Stadt Wolfenbüttel mitgeteilt, dass nach einer Hackerattacke auf das IT-System des Klinikums die Computersysteme vorsorglich heruntergefahren worden seien.

In der Mitteilung betonte der stellvertretende ärztliche Direktor Thomas Hockertz, dass „die medizinische Versorgung sichergestellt ist“. Nach bisherigen Erkenntnissen seien keine Daten gestohlen worden, hieß es. „Dem Hacker geht es um Geld – das Klinikum wird erpresst“, teilte die Stadt mit.

Die IT-Abteilung des Krankenhauses arbeite mit Hilfe von externen Experten daran, die Systeme wieder verfügbar zu machen, sagte Klinik-Geschäftsführer Axel Burghardt. Aufgrund der Komplexität und der Datenmenge sei der Abschluss dieses Prozesses nicht abzuschätzen.

Es müsse jetzt geprüft werden, wie die Schadsoftware auf die Klinikserver gelangen konnte. Die Netzwerke seien getrennt und die automatische Dokumentation vorerst auf Papier und Hand umgestellt, sagte Stadtsprecher Thorsten Raedlein gestern.

Zuständig für die Ermittlungen sind die Göttinger Experten, weil bei der Staatsanwaltschaft die Zentralstelle Internet- und Computerkriminalität (Cybercrime) für die Region angegliedert ist.

In einer ersten Einschätzung von dort attestierte Sprecher Bou Sleiman dem Klinikum eine gute Vorbereitung auf einen solchen Angriff. Nicht nur wegen des frühen Alarms, sondern auch für ein aktuelles Back-up von wichtigen Daten. Für eine weitere Analyse sei es aber noch zu früh, sagte der Staatsanwalt gestern Nachmittag.

Vergleichbare Vorfälle im Land sind bei der Niedersächsischen Krankenhausgesellschaft (NKG) nicht bekannt. Bundesweit habe es in den vergangenen Jahren aber vereinzelte Fälle geben, in denen Krankenhäuser Opfer von erpresserischen Attacken gewesen seien, um Geldforderungen durchzusetzen, sagte ein NKG-Sprecher. Schlagzeilen machte ein Angriff im September 2020, bei dem Hacker rund 30 Server der Düsseldorfer Uniklinik verschlüsselten, um sie zu erpressen.

Der Präsident des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), Arne Schönbohm, twitterte gestern, dass die Bonner Behörde eine wachsende Zahl von schweren Cybervorfällen sehe. Zusammen mit Innenminister Boris Pistorius (SPD) und der Landesregierung habe er deshalb über den Ausbau der Zusammenarbeit gesprochen. Eine BSI-Sprecherin betonte, dass diese Kooperationsgespräche noch keinen Bezug zum aktuellen Angriff in Wolfenbüttel hatten.

QUELLE: https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/125630/Hackerattacke-auf-Wolfenbuetteler-Klinikum-Spezialisten-ermitteln

MEDIEN

Revealed: leak uncovers global abuse of cyber-surveillance weapon – Spyware sold to authoritarian regimes used to target activists, politicians and journalists, data suggests – The Guardian, 18.7.2021

Human rights activists, journalists and lawyers across the world have been targeted by authoritarian governments using hacking software sold by the Israeli surveillance company NSO Group, according to an investigation into a massive data leak.

The investigation by the Guardian and 16 other media organisations suggests widespread and continuing abuse of NSO’s hacking spyware, Pegasus, which the company insists is only intended for use against criminals and terrorists.

Pegasus is a malware that infects iPhones and Android devices to enable operators of the tool to extract messages, photos and emails, record calls and secretly activate microphones.

The leak contains a list of more than 50,000 phone numbers that, it is believed, have been identified as those of people of interest by clients of NSO since 2016.

Forbidden Stories, a Paris-based nonprofit media organisation, and Amnesty International initially had access to the leaked list and shared access with media partners as part of the Pegasus project, a reporting consortium.

The presence of a phone number in the data does not reveal whether a device was infected with Pegasus or subject to an attempted hack. However, the consortium believes the data is indicative of the potential targets NSO’s government clients identified in advance of possible surveillance attempts.

Forensics analysis of a small number of phones whose numbers appeared on the leaked list also showed more than half had traces of the Pegasus spyware.

The Guardian and its media partners will be revealing the identities of people whose number appeared on the list in the coming days. They include hundreds of business executives, religious figures, academics, NGO employees, union officials and government officials, including cabinet ministers, presidents and prime ministers.

The list also contains the numbers of close family members of one country’s ruler, suggesting the ruler may have instructed their intelligence agencies to explore the possibility of monitoring their own relatives.

The disclosures begin on Sunday, with the revelation that the numbers of more than 180 journalists are listed in the data, including reporters, editors and executives at the Financial Times, CNN, the New York Times, France 24, the Economist, Associated Press and Reuters.

The phone number of a freelance Mexican reporter, Cecilio Pineda Birto, was found in the list, apparently of interest to a Mexican client in the weeks leading up to his murder, when his killers were able to locate him at a carwash. His phone has never been found so no forensic analysis has been possible to establish whether it was infected.

NSO said that even if Pineda’s phone had been targeted, it did not mean data collected from his phone contributed in any way to his death, stressing governments could have discovered his location by other means. He was among at least 25 Mexican journalists apparently selected as candidates for surveillance over a two-year period.

Without forensic examination of mobile devices, it is impossible to say whether phones were subjected to an attempted or successful hack using Pegasus.

NSO has always maintained it “does not operate the systems that it sells to vetted government customers, and does not have access to the data of its customers’ targets”.

In statements issued through its lawyers, NSO denied “false claims” made about the activities of its clients, but said it would “continue to investigate all credible claims of misuse and take appropriate action”. It said the list could not be a list of numbers “targeted by governments using Pegasus”, and described the 50,000 figure as “exaggerated”.

The company sells only to military, law enforcement and intelligence agencies in 40 unnamed countries, and says it rigorously vets its customers’ human rights records before allowing them to use its spy tools.

The analysis also uncovered some sequential correlations between the time and date a number was entered into the list and the onset of Pegasus activity on the device, which in some cases occurred just a few seconds later.

Amnesty shared its forensic work on four iPhones with Citizen Lab, a research group at the University of Toronto that specialises in studying Pegasus, which confirmed they showed signs of Pegasus infection. Citizen Lab also conducted a peer-review of Amnesty’s forensic methods, and found them to be sound.

The consortium’s analysis of the leaked data identified at least 10 governments believed to be NSO customers who were entering numbers into a system: Azerbaijan, Bahrain, Kazakhstan, Mexico, Morocco, Rwanda, Saudi Arabia, Hungary, India and the United Arab Emirates (UAE).

Analysis of the data suggests the NSO client country that selected the most numbers – more than 15,000 – was Mexico, where multiple different government agencies are known to have bought Pegasus. Both Morocco and the UAE selected more than 10,000 numbers, the analysis suggested.

The phone numbers that were selected, possibly ahead of a surveillance attack, spanned more than 45 countries across four continents. There were more than 1,000 numbers in European countries that, the analysis indicated, were selected by NSO clients.

The presence of a number in the data does not mean there was an attempt to infect the phone. NSO says there were other possible purposes for numbers being recorded on the list.

Rwanda, Morocco, India and Hungary denied having used Pegasus to hack the phones of the individuals named in the list. The governments of Azerbaijan, Bahrain, Kazakhstan, Saudi Arabia, Mexico, the UAE and Dubai did not respond to invitations to comment.

The Pegasus project is likely to spur debates over government surveillance in several countries suspected of using the technology. The investigation suggests the Hungarian government of Viktor Orbán appears to have deployed NSO’s technology as part of his so-called war on the media, targeting investigative journalists in the country as well as the close circle of one of Hungary’s few independent media executives.

The leaked data and forensic analyses also suggest NSO’s spy tool was used by Saudi Arabia and its close ally, the UAE, to target the phones of close associates of the murdered Washington Post journalist Jamal Khashoggi in the months after his death. The Turkish prosecutor investigating his death was also a candidate for targeting, the data leak suggests.

Claudio Guarnieri, who runs Amnesty International’s Security Lab, said once a phone was infected with Pegasus, a client of NSO could in effect take control of a phone, enabling them to extract a person’s messages, calls, photos and emails, secretly activate cameras or microphones, and read the contents of encrypted messaging apps such as WhatsApp, Telegram and Signal.

By accessing GPS and hardware sensors in the phone, he added, NSO’s clients could also secure a log of a person’s past movements and track their location in real time with pinpoint accuracy, for example by establishing the direction and speed a car was travelling in.

The latest advances in NSO’s technology enable it to penetrate phones with “zero-click” attacks, meaning a user does not even need to click on a malicious link for their phone to be infected.

Guarnieri has identified evidence NSO has been exploiting vulnerabilities associated with iMessage, which comes installed on all iPhones, and has been able to penetrate even the most up-to-date iPhone running the latest version of iOS. His team’s forensic analysis discovered successful and attempted Pegasus infections of phones as recently as this month.

Apple said: “Security researchers agree iPhone is the safest, most secure consumer mobile device on the market.”

NSO declined to give specific details about its customers and the people they target.

However, a source familiar with the matter said the average number of annual targets per customer was 112. The source said the company had 45 customers for its Pegasus spyware.

QUELLE (mit Intratext- und anderen sachbezogenen Links sowie Schaubildern): https://www.theguardian.com/world/2021/jul/18/revealed-leak-uncovers-global-abuse-of-cyber-surveillance-weapon-nso-group-pegasus

SIEHE AUCH:

=> The Pegasus Project – The Guardian

QUELLE: https://www.theguardian.com/news/series/pegasus-project

=> Stefan Krempl: „Digitale Gewalt: Wie die NSO Group Staatsterror ermöglicht“ – Die Organisation Forensic Architecture dokumentiert auf einer interaktiven Plattform über 60 Fälle, in denen mit einer NSO-Spyware Aktivisten ausgespäht wurden – Heise, 4.7.2021

QUELLE: https://www.heise.de/news/Digitale-Gewalt-Wie-die-NSO-Group-Staatsterror-ermoeglicht-6128257.html

René Bocksch: Pressefreiheit: Die gefährlichsten Länder für Journalist:innen – Statista, 8.7.2021

GRAPHIK: https://cdn.statcdn.com/Infographic/images/normal/6533.jpeg

Der Mordanschlag auf Kriminaljournalist Peter R. De Vries schockt die Niederlande. Der 64-Jährige wurde am Dienstagabend auf offener Straße niedergeschossen und kämpft seitdem um sein Leben.

Derartige Angriffe auf Journalist:innen sind in Europa eher unüblich, aber weltweit keine Seltenheit. Die Statista-Grafik zeigt die Anzahl der Medienschaffenden, die seit 2010 während und oder gerade wegen der Ausübung ihrer Arbeit getötet wurden. Den Daten des Committee to Protect Journalists zufolge ist die Berichterstattung in Syrien innerhalb der vergangenen zehn Jahre am gefährlichsten – rund 141 Medienschaffende haben hier ihr Leben verloren. Vor allem Kriegsgebiete sind die größte Gefahrenzone für Journalist:innen. Neben Syrien sind im Irak, Somalia und Afghanistan die meisten Personen getötet worden. Doch auch in Ländern wie Indien und den Philippinen werden häufig Anschläge auf die Presse verübt. In den meisten Fällen handelte es sich hier um politisch oder ideologisch motivierte Angriffe.

QUELLE: https://de.statista.com/infografik/6533/gefaehrlichste-laender-fuer-journalisten/

TOURISMUS

Katastrophenhochwasser in Nordrhein-Westfalen: Städte appellieren: Bitte keinen Sensationstourismus! – Absperrungen missachtet, Anweisungen ignoriert: massive Behinderung der Aufräumarbeiten – RTL/dpa, 18.7.2021

Mehrere Städte im Hochwassergebiet von Nordrhein-Westfalen haben an die Menschen appelliert, die betroffenen Einsatzorte zu umfahren und die Helfer nicht zu behindern. „Bitte keinen Sensationstourismus!“, hieß es am Sonntag auf der Homepage von Erftstadt. Das Stadtgebiet solle nicht zum Ausflugziel gemacht werden – ob mit dem Auto, Fahrrad oder zu Fuß – um die Aufräumarbeiten nicht zu behindern oder sich selbst zu gefährden.

„Gaffer und Katastrophentouristen“ behindern massiv die Aufräumarbeiten, hieß es aus der Städteregion Aachen. Es gebe eine überwältigende Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung, ein großes Problem seien aber diejenigen, die aus anderen Orten, Regionen und Ländern kämen, um sich die Lage anzuschauen, möglichst spektakuläre Fotos aufzunehmen und Videos zu drehen. „Wir bekommen etliche Rückmeldungen aus der Bevölkerung und von professionellen Hilfskräften, dass die sogenannten Gaffer massiv die Aufräum- und Rettungsarbeiten stören“, hieß es weiter.

Sie blockierten Straßendurchfahren für schwere Fahrzeuge von Feuerwehren, DRK, THW und Müllentsorgern, die dabei sind, die Keller abzupumpen und Sperrgut abzuholen. Schaulustige missachteten zudem Absperrungen und Anweisungen von Ordnungskräften, um Katastrophenopfer beim Ausräumen der Häuser zu filmen. „Das macht mich fassungslos“, sagt Städteregionsrat Tim Grüttemeier. Polizei und Ordnungskräfte würden noch einmal deutlich verstärkt.

Auch die Stadt Leverkusen fordert Schaulustige auf, sich von den Einsatzorten fernzuhalten. Zudem gab es den dringenden Aufruf, keinen Sperrmüll oder Unrat auf die Straßen oder die Wege zu Häusern zu stellen, um mögliche Rettungseinsätze nicht zu behindern. Auch Mülltonnen sollten vom Gewicht nicht überladen werden. (© dpa-infocom, dpa:210718-99-427392/2)

QUELLE: https://www.rtl.de/cms/staedte-appellieren-bitte-keinen-sensationstourismus-4798444.html

INTERNATIONAL

Dana Heide und Kolleg*innen: Wohnungsverkäufe binnen Minuten: Sorgen vor weltweiter Immobilienblase nehmen zu – Am Freitag spricht Fed-Chef Powell mit US-Finanzministerin Janet Yellen über die Risiken der steigenden Preise. Wie heiß ist der Markt weltweit gelaufen? – HANDELSBLATT FINANCE BRIEFING / HANDELSBLATT, 15./16.7.2021

Die Immobilienpreise steigen – und nicht nur in Deutschland. Laut Berechnungen des Großmaklers Knight Frank steigen die Bewertungen weltweit so schnell wie seit 2006 nicht mehr. Das weckt neue Sorgen vor einer Immobilienblase.

Die Gründe für den Kaufrausch sind laut einer Deloitte-Studie dabei weltweit bemerkenswert einheitlich: billige Hypotheken, der Wunsch nach mehr Platz nach der Pandemie, Anlagenotstand, Bevölkerungszuwachs in den Metropolen – und die Furcht vieler Käufer, dass sie jetzt zuschlagen müssen, weil sie sich den Hauskauf in einigen Jahren möglicherweise nicht mehr leisten können.

Heute spricht Fed-Chef Jerome Powell mit US-Finanzministerin Janet Yellen über die Risiken der steigenden Immobilienpreise. Die Frage, die alle dabei umtreibt, lautet: Wie heiß ist der Markt weltweit gelaufen?

() In den USA liegt der mediane Hauspreis derzeit bei 350.000 Dollar. Das ist fast doppelt so viel wie vor zehn Jahren.

() In China greifen die Behörden in den Städten mit neuen Restriktionen bei der Ausgabe von Krediten zum Kauf von Immobilien in den Markt ein. So betrug die durchschnittliche Wartezeit auf eine Genehmigung für eine Hypothek im Juni in 72 Großstädten im Durchschnitt 50 Tage – ein Drittel länger als vor einem Jahr.

() In Großbritannien kostet eine Wohnung nun im nationalen Durchschnitt 246.000 Pfund, umgerechnet rund 287.000 Euro. In London liegt der Durchschnittspreis bei 510.000 Pfund. Hier stiegen die Preise im Jahresvergleich nur um 7,3 Prozent.

„Wir beobachten zum Teil ein Umsatzwachstum in einem noch nie da gewesenen Ausmaß.“ Sven Odia, Vorstandchef von Engel & Völkers

(*) In Deutschland sahen die Preissteigerungen im zweiten Quartal 2021 Rekordzuwächse mit einem Plus von 16,4 Prozent bei Eigentumswohnungen und 16,3 Prozent bei Einfamilienhäusern, so Daten des Immobilienspezialisten Value AG.

(*) Vor allem in den Metropolen fällt das Plus schmerzhaft aus: In Frankfurt verdoppelten sich die Preise für Eigentumswohnungen zwischen 2011 und 2020. Noch höhere Steigerungen verzeichnete Berlin: Eigentumswohnungen verteuerten sich um 148 Prozent, Einfamilienhäuser um 122 Prozent. Die teuerste Stadt in Deutschland bleibt jedoch München. Quadratmeterpreise von mehr als 10.000 Euro sind dort laut den Wirtschaftsforschern vom HWWI jetzt schon normal.

QUELLE (ZAHLPFLICHT): https://www.handelsblatt.com/finanzen/immobilien/marktueberblick-wohnungsverkaeufe-binnen-minuten-sorgen-vor-weltweiter-immobilienblase-nehmen-zu/27420094.html

Composite leading indicators (CLIs) continue to expand steadily – OECD, 12.7.2021

GRAPHIK: https://www.oecd.org/media/oecdorg/directorates/statisticsdirectorate/2021/CLI500-07-21.png

The OECD Composite leading indicators (CLIs), designed to anticipate turning points in economic activity relative to trend, continue to expand steadily in the OECD area as a whole and in some large emerging-market economies.

Among major OECD economies, the CLIs remain above trend and continue to expand at a steady pace in the United States, Japan and Canada as well as in the euro area as a whole, including Germany and Italy. The CLI for the United Kingdom is still expanding and has now reached above trend levels. In France, the CLI continues to grow steadily but remains below trend.

Among major emerging-market economies, the CLIs for Russia and China (industrial sector) point to steady increase. In India, the CLI now indicates stable growth whereas it continues to signal slowing growth in Brazil.

Despite the gradual lifting of COVID-19 containment measures in some countries and the progress of vaccination campaigns, persisting uncertainties might result in higher than usual fluctuations in the CLI and its components. As such, the CLIs should be interpreted with care and their magnitude should be regarded as an indication of the strength of the signal rather than as a measure of the degree of growth in economic activity.

QUELLE: https://www.oecd.org/sdd/leading-indicators/composite-leading-indicators-cli-oecd-july-2021.htm

OECD-Frühindikator weist auf stetiges Wachstum – DJN, 12.7.2021

Der Frühindikator der OECD liegt für die meisten großen Volkswirtschaften weiter über dem Trend und deutet auf ein stetiges Wachstum. Wie die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) mitteilte, stieg der Indikator im Juni um 0,25 Prozent auf 100,8 Punkte. Im Mai hatte der Index um 0,23 Prozent und im April um 0,27 Prozent zugelegt.

Der Frühindikator der OECD dient dazu, sehr früh Anzeichen für konjunkturelle Wenden festzustellen. Die OECD spricht davon, dass Wendepunkte relativ zum Trend sechs bis neun Monate vor der Änderung antizipiert werden sollen.

Der Frühindikator des Euroraums stieg im Juni um 0,32 Prozent auf 100,6 Punkte, Deutschlands Indikator erhöhte sich um 0,29 Prozent auf 101,6 Punkte und der US-Indikator um 0,24 Prozent auf 100,7 Punkte. Japans Indikator legte um 0,15 Prozent auf 100,8 Punkte zu und Chinas um 0,19 Prozent auf 102,3 Punkte.

QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53383982-oecd-fruehindikator-weist-auf-stetiges-wachstum-015.htm

SIEHE DAZU: https://www.oecd.org/sdd/leading-indicators/composite-leading-indicators-cli-oecd-july-2021.htm

BÖRSE

SENTIX-Sentimente: Ungewöhnlich stabile Stimmung trotz Verschlechterung der technischen Marktverfassung signalisiert nichts Gutes – SENTIX, 18.7.2021

Am Aktienmarkt messen wir weiter ungewöhnliche Stimmungsentwicklungen. Obwohl sich die technische Verfassung der Aktienmärkte im Wochenverlauf verschlechtert hat, eindrucksvoll belegt zum Beispiel durch den Rückgang der Aktien über der 250 Tage-Linie im Russell 2000 Index und daraus folgend einer negativen Divergenz im Indikator, hat sich so gut wie nichts bei Sentiment und Bias getan. Dies ist u.E. kein positives Vorzeichen.

Weitere Ergebnisse: Bonds: * Private entwickeln strategisches Vertrauen * Rohöl: Strategischer Bias fällt erneut

QUELLE: https://www.sentix.de/index.php/sentix-Weekly/ergebnisse-des-sentix-global-investor-survey-kw-29-2021.html

LONDON – Frank Heiniger: Rekordverdächtiger Abschlag auf den MSCI UK – Der Chart des Tages/Finanz & Wirtschaft, 13.7.2021

GRAPHIK: https://www.fuw.ch/wp-content/uploads/2021/07/screenshot-2021-07-12-135525-640×448.jpg

Der britische Aktienmarkt hat den Anlegern über die vergangenen Jahre wenig Freude bereitet. Während beispielsweise US-Valoren gemessen am Leitindex S&P 500 auf Höchstständen notieren, hat sich das britische Pendant FTSE 100 seit Ende 2016 kaum bewegt. Langfristigen Investoren aus dem Ausland dürfte zudem die Pfundabwertung die Nettorendite verhagelt haben.

Einer der Gründe, weshalb der britische Aktienmarkt anderen Börsenplätzen hinterherhinkt, ist in der Sektorzusammensetzung zu finden: Energie- und Rohstoffunternehmen, die vergleichsweise prominent vertreten sind, kamen über die letzten Jahre kaum in die Gänge. Zudem sorgte die unklare Ausgestaltung des EU-Austritts lange für Unsicherheit.

QUELLE: https://www.fuw.ch/article/der-chart-des-tages-2095/

DEUTSCHLAND – Mark Fehr: M&A-Markt im Aufwind: Investoren und Strategen kaufen wie wild Unternehmen – Beteiligungen an begehrten Geschäftsmodellen wechseln weit häufiger den Besitzer als vor der Krise. Auch die Preise steigen. Hier ein Blick auf die zehn größten Deals – Florierende Übernahmen als Zeichen für gute Laune in der Wirtschaft – Drankfurter Allgemeine Zeitung, 17.7.2021

Das Geschäft mit Unternehmenskäufen hat trotz der andauernden Verunsicherung durch die Pandemie rasant an Fahrt aufgenommen. Das zeigt eine breite Auswertung von mehreren Transaktionsdatenbanken durch die M&A-Beratung Oaklins. Demnach wurden in der ersten Hälfte des Jahres gut 63 Prozent mehr Deals mit Beteiligung deutscher Unternehmen abgeschlossen als im Vorjahreszeitraum, der durch den Corona-Ausbruch stark belastet war. Besonders bemerkenswert jedoch ist, dass die aktuelle Erholung so stark verläuft, dass auch das Vorkrisenniveau weit übertroffen wird. Denn im Vergleich zum ersten Halbjahr 2019 beträgt der Anstieg 19 Prozent.

Florian von Alten, Vorstand von Oaklins, erwartet daher ein außergewöhnlich gutes Jahr für die deutsche M&A-Branche. „Der Markt ist nach der Corona-Schockstarre sehr schnell zurückgekommen“, sagt von Alten. Er glaubt, dass in diesem Jahr 2200 Transaktionen stattfinden können. Betrachtet werden hier Transaktionen, bei denen entweder der Käufer oder das gekaufte Unternehmen in Deutschland sitzt.

Die Entwicklung des M&A-Marktes ist nicht nur interessant für Unternehmensberater und Juristen, die an den Deals viel Geld verdienen. Florierende Übernahmen sind auch ein Zeichen für gute Laune in der Wirtschaft insgesamt. Wenn wieder kräftig in Unternehmensbeteiligungen investiert wird, macht das Hoffnung für die Zukunft. Oder brummt das M&A-Geschäft nur, weil von der Krise zermürbte Unternehmen zu Schnäppchenpreisen an opportunistische Firmenjäger verscherbelt werden? Diese Sorge ist offenbar unbegründet: „Wir hatten kaum mit Sanierungsfällen zu tun“, sagt Transaktionsfachmann von Alten. Zudem zeigten die Auswertung von Datenbanken und die Erfahrung mit eigenen Projekten, dass nicht nur die Zahl der Transaktionen stark gewachsen sei, sondern auch die gezahlten Preise.

In vielen Branchen liegen die Bewertungen der Unternehmensanteile laut Oaklins schon wieder auf dem Niveau vor der Krise, teils sogar darüber. Das gelte insbesondere für die aus Sicht von Käufern begehrten Geschäftsbereiche Digitalisierung, Maschinen- und Anlagenbau sowie Gesundheitswesen. Für gute Unternehmen herrsche ein Verkäufermarkt. Eigentümer können also hohe Preise verlangen. „Angesichts der starken wirtschaftlichen Erholung schwindet bei vielen Käufern mittlerweile sogar die Hoffnung, angeschlagene Unternehmen übernehmen zu können“, sagt von Alten. Allerdings bleibe die Lage von Unternehmen aus den stark von Corona betroffenen Branchen wie Gastronomie, Messen oder Veranstaltungen immer noch prekär.

Finanzinvestoren machen Rekorde

Übernahmen werden nicht nur durch Strategen getätigt, also Unternehmen, die Konkurrenten übernehmen oder ihr Geschäft auf andere Branchen ausdehnen. Auch Finanzinvestoren kaufen in großem Stil Firmen, um ihre Beteiligungen nach einigen Jahren mit Gewinn verkaufen oder an die Börse bringen zu können. So steigert die Beteiligungsbranche die Rendite ihrer Kapitalgeber, etwa Pensionsfonds oder Versicherungen. Finanzinvestoren haben ihren Anteil an den deutschen M&A-Transaktionen im ersten Halbjahr auf 37 Prozent gesteigert. Das ist laut den Oaklins-Fachleuten ein Rekord. Sie erklären die Entwicklung damit, dass die Finanzinvestoren auf außergewöhnlich viel Kapital sitzen und zu niedrigen Zinsen Kredite aufnehmen können, um ihre Unternehmenskäufe zu finanzieren.

So schaffte es der Finanzinvestor Ardian, hervorgegangen aus der französischen Versicherungsgruppe Axa und mittlerweile eigenständig, mit einer Übernahme unter die zehn größten Transaktionen des ersten Halbjahrs. Ardian kaufte für knapp 1,4 Milliarden Euro die GBA Gesellschaft für Bioanalytik, ein deutscher Dienstleister, zu dessen Kunden etwa die Labore der Lebensmittel-, Umwelt- und Pharmabranche zählen. Die mit weitem Abstand größte Transaktion stellte jedoch ein strategischer Käufer auf die Beine. Es handelt sich um die Übernahme des Immobilienunternehmens Deutsche Wohnen durch den Großvermieter Vonovia für 28,9 Milliarden Euro. Beide Unternehmen sind börsennotiert und gehören dem Leitindex Dax an.

Strategisch deutlich überraschender war der zweitgrößte Deal: Die einst als leicht spießig geltende Schuhmarke Birkenstock war ausgerechnet in den Augen des französischen Luxuskonzerns LVMH so viel wert, dass er fast 3,8 Milliarden Euro für das deutsche Unternehmen zahlte. Für Aufsehen sorgte auch die Übernahme des Internethandelsunternehmens SIGNA Sports United durch das amerikanische Akquisitionsvehikel Yucaipa. Die Transaktion dient dazu, das Unternehmen in New York an die Börse zu bringen.

Investoren hatten große Teile des Kapitals schon bereitgestellt, bevor überhaupt feststand, in welche Beteiligung die Mittel investiert würden. Solche sogenannten SPAC-Transaktionen haben in den Vereinigten Staaten einen Boom erlebt. Am deutschen Transaktionsmarkt dagegen dürfte diese Spielart nach Ansicht von Oaklins-Vorstand Florian von Alten eher kein Massenphänomen werden.

QUELLE: https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/investoren-und-strategen-kaufen-wie-wild-unternehmen-17441459.html

DEUTSCHLAND – COMDIREKT: IT-Panne macht Comdirect-Kunden zu schaffen – Der Zugriff auf die Konto- und Depotübersicht waren am Montag zeitweise nicht möglich, bestätigte die Onlinebank. Überweisungen und Wertpapieraufträge hingegen aber schon – HANDELSBLATT FINANCE BRIEFING / HANDELSBLATT/dpa, 12./13.7.2021

Eine IT-Panne hat Kunden der Comdirect gestern zu schaffen gemacht. Der Zugriff auf die Konto- und Depotübersicht war zeitweise nicht möglich. Nicht zum ersten Mal. So konnten sich Kunden der Onlinebank auch an einem Dienstagvormittag im Februar dieses Jahres nicht einloggen.

Problematisch war dies vor allem deshalb, weil der Dax nach einem stabilen Handelsstart just zu dieser Zeit deutlich ins Minus rutschte. Viele Comdirect-Kunden wollten deshalb aktiv werden – konnten es wegen der Panne aber nicht. „Was nützt ein Onlinebroker, wenn er nicht funktioniert, wenn was los ist?“, hatte damals ein Kunde auf dem Kurznachrichtendienst Twitter kritisiert. Comdirect hatte sich „für die Unannehmlichkeiten“ entschuldigt.

QUELLE: https://www.handelsblatt.com/finanzen/banken-versicherungen/banken/finanzsektor-it-panne-macht-comdirect-kunden-zu-schaffen/27413302.html

FRANKFURT/MAIN – Andrea Cünnen: Ab 3. September 40 Aktiengesellschaften im DAX – Die Dax-40-Kandidaten im Check – Für sieben Firmen ist der Aufstieg in den Dax 40 so gut wie sicher. Um die drei weiteren Plätze kämpfen sechs Unternehmen. Was Anleger über die Aktien wissen müssen – HANDELSBLATT FINANCE BRIEFING / HANDELSBLATT, 16.7.2021

Am 3. September gibt die Deutsche Börse die im vergangenen November beschlossene größte Veränderung in der 33-jährigen Geschichte des Dax bekannt: Deutschlands wichtigster Börsenindex wird von 30 auf 40 Unternehmen erweitert. Bei der Auswahl wird nur noch die Marktkapitalisierung der frei gehandelten Aktien der letzten 20 Handelstage entscheidend sein. Der Rang im Börsenumsatz am deutschen Handelsplatz Xetra spielt keine Rolle mehr. Künftig reicht ein Mindestumsatz.

Luca Thorißen, Indexexperte bei der Stifel Europe Bank, hat sich für das Handelsblatt angesehen, welche Unternehmen neu in den Dax 40 einziehen könnten. Alle Unternehmen kommen aus dem MDax der bislang 60 größten deutschen Unternehmen, der im September auf 50 Werte verkleinert wird.

Auf Rang 18 der Marktkapitalisierung steht laut Thorißen der Onlinemodehändler Zalando, es folgen der Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers (26), der Duft- und Aromenhersteller Symrise (27), der Kochboxenversender Hellofresh (29), die Porsche Automobilholding (30) und der Chemikalienhändler Brenntag (33). „Für diese Unternehmen ist der Dax-Einzug so gut wie sicher“, sagt Thorißen.

Danach wird es aber schon enger. Aktuell kämen auch der Labortechnikkonzern Sartorius (Rang 36), Puma (39) und Beiersdorf (40) in den Dax 40. Doch auch der Diagnostikkonzern Qiagen, LEG Immobilien und Hannover Rück auf den Rängen 41 bis 43 haben noch Chancen auf den Aufstieg. Thorißen spricht von einem „Sechskampf“.

QUELLE (ZAHLPFLICHT): https://www.handelsblatt.com/finanzen/maerkte/aktien/index-erweiterung-die-dax-40-kandidaten-im-check/27420082.html

FRANKFURT / MAIN – Kritischer Blick auf die 33 Jahre währende DAX-Karriere: „Dividenden-Kosmetik“ vernebelt eigentliche Wertentwicklung seit 2000 von mageren plus 11 Prozent – HANDELSBLATT MORNING BRIEFING, 16.7.2021

Ein bisschen ist es mit dem Dax wie mit Bundestrainer Jogi Löw: Beide haben den besten Moment für ihren Abgang verpasst. So wie bei der Nationalmannschaft in den vergangenen Jahren wenig klappte, so hat auch der 33 Jahre alte deutsche Leitindex seine besten Zeiten hinter sich. Viel Old Economy sammelt sich dort, und als es mit Wirecard endlich mal ein junger Techwert in den Dax schaffte, bescherte er dem Auswahlindex die erste Pleite seiner Geschichte.

Dass der Dax immer wieder Rekordstände vermelden kann, liegt an einer ganz eigenen Form der Bilanzkosmetik: Im Unterschied zu den meisten anderen internationalen Börsenindizes werden beim Dax die Dividenden mit in die Wertentwicklung eingerechnet. Der Kursindex des Dax ohne Dividenden liegt heute gerade mal elf Prozent höher als Ende Februar 2000. Inflationsbereinigt haben die 30 wichtigsten deutschen Börsenkonzerne in den letzten 21 Jahren also in Summe keinen Wert gewonnen. So klingen ökonomische Trauerspiele.

Um ein bisschen Schwung ins Team zu bringen, erweitert die Deutsche Börse den Kader um Talente aus der zweiten Reihe. Aus dem Dax 30 wird im September der Dax 40. Sieben Aufsteiger in den Leitindex stehen faktisch schon fest, von Airbus bis Zalando. Für die übrigen drei Plätze kommen sechs weitere Unternehmen in Frage. Werden die Neuzugänge die erhoffte Dynamik in den Index bringen? Und welche Chancen bieten sie für Aktionäre? Das analysiert unsere Finanzmarkt-Reporterin Andrea Cünnen in einem großen Spielercheck.

QUELLE nicht verlinkbar.

FRANKFURT/MAIN – DAX-Ausblick: Privatanleger spekulieren dennoch auf ein neues Rekordhoch – CORONA SPEZIAL / HANDELSBLATT, 12.7.2021

Die vergangene Handelswoche hat gezeigt, dass eine Dax-Sommerkorrektur noch nicht in Sicht ist. Im Gegenteil: Bald könnte es eine neue Bestmarke geben.

An den Aktienmärkten bleibt das Vertrauen in den Post-Corona-Aufschwung groß. Vor allem Privatanleger steigen immer stärker ein und halten den deutschen Aktienindex knapp unter seinem Rekordhoch. In den kommenden Wochen bilanzieren die Unternehmen das zweite Quartal, die Anleger hoffen auf starke Zahlen.

QUELLE (ZAHLPFLICHT): https://www.handelsblatt.com/finanzen/maerkte/marktberichte/dax-aktuell-dax-kann-anfangsgewinne-nicht-halten-privatanleger-spekulieren-dennoch-auf-ein-neues-rekordhoch-/27406880.html

WIEN – Über 50 neue US-Titel im Segment „global market“ – Wiener Börse, 12.7.2021

GRAPHIK: https://www.wienerborse.at/uploads/u/cms/images/fotos/presse/infografiken/global-market.jpg

Ab Montag, dem 12.7., sind 52 neue US-Aktien fortlaufend im internationalen Marktsegment der Wiener Börse, dem global market, handelbar. Die neu gelisteten Blue Chips sind geschäftlich in einem breiten Spektrum an Branchen tätig: Dem gesteigerten Interesse an dem Gesundheitssektor wird etwa mit Medtronic Plc (Medizintechnik) oder auch Moderna Inc (Biotech, mRNA-Impfstoff-Entwickler) nachgekommen. MSCI Inc als globaler Indexanbieter oder State Street Corp als Finanzdienstleister und Depotbank, operieren im Finanzbereich. Investitionsmöglichkeiten für Anleger in Bezug auf Lebensmittel bieten Hershey Co, einer der weltweit größten Schokoladenhersteller, Kroger Co, größter Lebensmittelsupermarkt der USA, oder auch Tyson Foods. Weitere klingende Namen sind Unternehmen wie Peloton Interactive Inc (Fitnessgeräte) und Otis Worldwide Corp (weltweit größter Produzent von Aufzugsanlagen).

Auch bei den meistgehandelten Titeln im globalen Segment stechen US-Unternehmen hervor. So war im vergangenen Monat BioNTech SE ADR erstmals Spitzenreiter (17 Mio. EUR), gefolgt von Tesla Inc (13 Mio. EUR) sowie Amazon.com Inc (9 Mio. EUR). Der global market kam im Juni auf durchschnittliche Tagesumsätze von 15,3 Mio. EUR.

Nach einer Ende April stattgefundenen Erweiterung durch asiatische Titel setzt sich also das Wachstum an Anlagemöglichkeiten im international ausgerichteten Segment fort. Nach heutigem Stand umfasst das Angebot rund 800 Wertpapiere aus 27 Ländern. Besonders für heimische Privatanleger ergeben sich Vorteile durch die Heimatbörse, wie etwa die Möglichkeit des Handels von internationalen Wertpapieren zu Inlandskonditionen.

QUELLE (inkl. Links auf eine Liste der Unternehmen): https://r.info.wienerborse.at/mk/mr/wrRvNIT1OzCuiAf5W0W1BWw-3tp3xJbrY9XMZ0-sxtsCRbPzunwjesa0_i3LMr-ZOnE87DN7T-u8z6p0oyR9m7pi-XTxyv4n4R6XFUCqvSb9aQ

SIEHE DAZU:

Liste der Unternehmen (2-Seiten-PDF)

ZENTRALBANKEN

– JAPAN

Japan: Zentralbank legt Klimaprogramm auf – dpa-AFX, 16.7.2021

Die japanische Notenbank folgt anderen großen Zentralbanken und legt ein Programm gegen den Klimawandel auf. Dazu will sie den Banken Kredite zum Nullzins leihen, damit diese das Geld für klimafreundliche Projekte weiterreichen können, wie aus einer Mitteilung der Bank of Japan (BoJ) vom Freitag hervorgeht. Zum anderen will die Notenbank „grüne“ Anleihen mit umweltfreundlichem Charakter kaufen, die in Fremdwährung notiert sind. Ihre sonstige Geldpolitik hat die Zentralbank weitgehend unverändert gelassen.

Das neue Klima-Kreditprogramm soll laut Notenbank noch im laufenden Jahr starten. Es sollen Kredite zum Nullzins mit einer Laufzeit von einem Jahr vergeben werden. Die entsprechenden Projekte sollen klimafreundlichen Charakter aufweisen. Letztlich stellt der Nullzins eine Entlastung für die japanischen Banken dar, die gegenwärtig zumindest teilweise einen negativen Leitzins für kurzfristige Einlagen bei der Notenbank zahlen müssen. Die Notenbank will zugleich die Einlagen ausweiten, die von diesem Negativzins ausgenommen sind.

Darüber hinaus will die Bank of Japan „grüne“ Wertpapiere in Fremdwährung kaufen. Sie betrachtet diesen Schritt als Teil ihres Managements der Währungsreserven, über die sie in erheblichem Ausmaß verfügt. Konkrete Summen, die in derartige Anleihen gesteckt werden sollen, nannte die Zentralbank nicht.

Die Klimaoffensive der Bank of Japan bleibt etwas hinter den Erwartungen von Analysten zurück. Einige Experten hatten damit gerechnet, dass die Notenbank den Geschäftsbanken etwas stärkere Anreize geben werde, um dem Klimawandel entgegenzutreten. Eine Erwartung war, dass die Banken für die Finanzierung umweltfreundlicher Projekte eine kleine Zinsgutschrift erhalten. Die Notenbank hebt jedoch hervor, dass ihr die Marktneutralität ihres Ansatz wichtig sei. Möglicherweise hat sie deshalb auf ein entschlosseneres Vorgehen verzichtet.

Ihre sonstige Geldpolitik beließ die Bank of Japan weitgehend unverändert. Der kurzfristige Leitzins beträgt weiterhin minus 0,1 Prozent, der Zielsatz für die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen liegt unverändert auf der Nulllinie. Letzteres erreicht die Notenbank, indem sie am Anleihemarkt Staatspapiere kauft. Ziel des Vorgehens ist es, die Finanzierungskosten für die Wirtschaft niedrig zu halten und dadurch die coronageschwächte Konjunktur zu unterstützen.

Ihre Wachstumsprognose für das laufende Fiskaljahr (ab April) senkte die Notenbank etwas, für das kommende Fiskaljahr wurde die Prognose hingegen etwas angehoben. Hintergrund ist die Corona-Pandemie, die die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt kurz vor Austragung der Olympischen Sommerspiele belastet.

Die Inflationsprognose wurde für das laufende Jahr von zuvor 0,1 auf 0,6 Prozent erhöht. Für das kommende Jahr wurde sie leicht auf 0,9 Prozent angehoben. Japan weist seit Jahrzehnten eine ungewöhnlich schwache Preisentwicklung mit teils fallenden Lebenshaltungskosten auf. Der Notenbank ist es trotz immensen Einsatzes bisher nicht gelungen, daran etwas grundlegend zu ändern.

QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53428208-japan-zentralbank-legt-klimaprogramm-auf-016.htm

– EUROPÄISCHE UNION / EZB

Hans Bentzien: EZB startet Projekt für digitalen Euro: Untersuchungsphase dauert zwei Jahre – Bargeld soll auf jeden Fall erhalten bleiben – EZB will Auswirkungen digitalen Euros für Nutzer und Banken prüfen – DJN, 14.7.2021

Die Europäische Zentralbank (EZB) beginnt mit Untersuchungen zur Schaffung eines digitalen Euro. Die in einer Vorprüfungsphase durchgeführten Analysen und Experimente sowie Meinungen von Fachleuten hätten den EZB-Rat veranlasst „einen Gang höher zu schalten und das Projekt eines digitalen Euro zu starten“, heißt es in einer Erklärung von EZB-Präsidentin Christine Lagarde. „Mit unserer Arbeit wollen wir sicherstellen, dass Bürger und Unternehmen auch im digitalen Zeitalter Zugang zur sichersten Form des Geldes, dem Zentralbankgeld, haben“, fügte sie hinzu.

Die Untersuchungsphase wird laut EZB 24 Monate dauern und zielt darauf ab, Schlüsselfragen der Gestaltung und Verteilung zu klären. Ein digitaler Euro müsse in der Lage sein, die Bedürfnisse der Europäer zu erfüllen und gleichzeitig dazu beitragen, illegale Aktivitäten zu verhindern und unerwünschte Auswirkungen für die Finanzstabilität und die Geldpolitik zu vermeiden, heißt es in der Mitteilung weiter.

*** Bargeld soll auf jeden Fall erhalten bleiben ***

Zugleich stellte die EZB klar: „Dies greift einer künftigen Entscheidung über die mögliche Ausgabe eines digitalen Euro nicht vor, die erst später erfolgen wird. In jedem Fall würde ein digitaler Euro das Bargeld ergänzen, nicht ersetzen.“

Während der Untersuchungsphase wird sich das Eurosystem auf das mögliche funktionale Design eines digitalen Euro konzentrieren, das sich an den Bedürfnissen der Nutzer orientieren soll. Es sollen die Anwendungsfälle untersucht werden, die ein digitaler Euro vorrangig bieten sollte, um seine Ziele zu erreichen: eine risikolose, zugängliche und effiziente Form von digitalem Zentralbankgeld.

Geprüft werden soll zudem, welche Änderungen des EU-Rechtsrahmens erforderlich sein könnten, die mit den europäischen Mitgesetzgebern diskutiert und von diesen beschlossen werden müssten. Die EZB will während der Untersuchungsphase mit dem Europäischen Parlament und anderen europäischen Entscheidungsträgern zusammenarbeiten. Auch die technische Arbeit am digitalen Euro mit der Europäischen Kommission soll intensiviert werden.

*** EZB will Auswirkungen digitalen Euros für Nutzer und Banken prüfen ***

Schließlich werden in der Untersuchungsphase die möglichen Auswirkungen eines digitalen Euro für den Markt bewertet, und die Gestaltungsoptionen zur Gewährleistung des Datenschutzes und zur Vermeidung von Risiken für die Bürger des Euroraums, für Intermediäre und die Gesamtwirtschaft werden identifiziert. Zudem soll ein Geschäftsmodell für Intermediäre innerhalb des digitalen Euro-Ökosystems definiert werden.

Eine Beratergruppe soll während der Untersuchungsphase dafür sorgen, dass die Ansichten der potenziellen Nutzer und Händler zu einem digitalen Euro berücksichtigt werden. Diese Ansichten sollen auch im Euro-Retail Payments Board diskutiert werden.

Die EZB weist auf Experimente hin, die sie in den vergangenen neun Monaten durchgeführt hat und die Nutzung der Distributed Ledger Technology, den Schutz der Privatsphäre, die Verhinderung von Geldwäsche, den Zugang für Endnutzer ohne Internetverbindung, sowie die Begrenzung des Umlaufs digitaler Euros betrafen.

QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53408347-ezb-startet-projekt-fuer-digitalen-euro-015.htm

EZB läutet zweijährige Untersuchungsphase für digitalen Euro ein – dpa-AFX, 14.7.2021

Europas Währungshüter machen den nächsten Schritt auf dem Weg zur möglichen Einführung eines digitalen Euro. Die Europäische Zentralbank (EZB) beschloss am Mittwoch, in eine zweijährige Untersuchungsphase für eine solche Digitalwährung einzutreten, in der es um Aspekte wie Technologie und Datenschutz gehen soll. „Dies greift einer künftigen Entscheidung über die mögliche Ausgabe eines digitalen Euro nicht vor, die erst später erfolgen wird“, bekräftigte die Notenbank in Frankfurt. „In jedem Fall würde ein digitaler Euro das Bargeld ergänzen, nicht ersetzen.“

Eine digitale Version der europäischen Gemeinschaftswährung könnte es Privatleuten erlauben, Geld direkt bei der Zentralbank zu hinterlegen. Diese Möglichkeit steht normalerweise nur gewerblichen Kreditgebern wie Banken, Regierungen und anderen Zentralbanken offen. Die Bemühungen der Euro-Notenbanken sind eine Antwort auf den steilen Aufstieg von Kryptowährungen wie Bitcoin und Ether. Der große Unterschied: Im Gegensatz dazu stünde ein digitaler Euro unter Aufsicht einer Zentralbank, die die Stabilität der Währung sichert.

Die EZB hatte Anfang Oktober bekanntgemacht, dass sie ihre Arbeiten an einem digitalen Euro vorantreibt. Bürger wie Fachleute aus Wissenschaft und Finanzsektor konnten sich zum Für und Wider äußern. Nun sei es an der Zeit „einen Gang höher zu schalten und das Projekt des digitalen Euro zu starten“, erklärte EZB-Präsidentin Christine Lagarde. „Mit unserer Arbeit wollen wir sicherstellen, dass Bürger und Unternehmen auch im digitalen Zeitalter Zugang zur sichersten Form des Geldes, dem Zentralbankgeld, haben.“

QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53407976-ezb-laeutet-zweijaehrige-untersuchungsphase-fuer-digitalen-euro-ein-016.htm

EZB macht Weg frei für weitere Arbeiten am digitalen Euro: zweijährige Untersuchungsphase am Anfang – Digital-Euro noch keine beschlossene Sache – Digital-Euro als Ergänzung: Bargeld soll jedenfalls erhalten bleiben – Reaktionen aus Poltik und Wirtschaft – dpa-AFX, 14.7.2021

Europas Währungshüter heben ihre mehrjährigen Arbeiten an einem digitalen Euro auf die nächste Stufe: Die Europäische Zentralbank (EZB) beschloss am Mittwoch, in eine 24 Monate dauernde Untersuchungsphase für eine solche Digitalwährung einzutreten, in der es um Aspekte wie Technologie und Datenschutz gehen soll.

Ob eine digitale Version der europäischen Gemeinschaftswährung ergänzend zu Schein und Münze kommen wird, ist damit aber noch nicht entschieden. „Wir werden (…) erst zu einem späteren Zeitpunkt entscheiden, ob ein digitaler Euro eingeführt wird oder nicht“, erklärte EZB-Direktoriumsmitglied Fabio Panetta. „In jedem Fall würde ein digitaler Euro das Bargeld nur ergänzen und nicht ersetzen.“

Bis zur möglichen Einführung eines digitalen Euro wird es somit noch dauern, wie Panetta bekräftigte: Nach Ablauf der zweijährigen Untersuchungsphase wolle die EZB bereit sein, mit der Entwicklung eines digitalen Euro zu beginnen. „Dies könnte rund drei Jahre dauern.“ Panetta hatte bereits im Mai gesagt, frühestens im Jahr 2026 sei mit der Einführung eines digitalen Euro zu rechnen.

Ein digitaler Euro könnte es Privatleuten erlauben, Geld direkt bei der Zentralbank zu hinterlegen. Diese Möglichkeit steht normalerweise nur gewerblichen Kreditgebern wie Banken, Regierungen und anderen Zentralbanken offen. Theoretisch denkbar wäre, dass Bürger ein Konto bei der EZB eröffnen. Das schließt die EZB aber im Grunde schon im jetzigen Stadium aus. Für wahrscheinlicher halten es Experten, dass elektronische Geldbörsen, sogenannte Wallets, von Geschäftsbanken oder anderen Finanzdienstleistern in Verbindung mit einem herkömmlichen Konto angeboten würden.

„Ein digitaler Euro wird nicht wie Paypal sein“, betonte Panetta in einer Fragerunde mit Journalisten mit Blick auf den auch in Europa sehr erfolgreichen US-Bezahldienst Paypal. „Wir werden keine Dienstleistung anbieten, sondern ein Zahlungsmittel.“

Diskutiert wird, ob es für Verbraucher eine Obergrenze für die Nutzung eines digitalen Euro von beispielsweise 3000 Euro geben soll. „Ohne Haltelimit könnten Guthaben sehr schnell von Bankkonten abgezogen und in sicheres Zentralbankgeld getauscht werden – so genannte Bank Runs würden wahrscheinlicher“, warnte Jörg Zeuner, Chefvolkswirt des Fondsanbieters Union Investment. Die EZB hat auch in dieser Frage noch nicht entschieden. Die Notenbank lässt sich technisch und vom Konzept her bei der Ausgestaltung eines digitalen Euro weitgehend alle Möglichkeiten offen.

*** Reaktionen aus Poltik und Wirtschaft ***

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) nannte die Weichenstellung der EZB „wegweisend“: „Wir müssen den Euro fit machen für das digitale Zeitalter, nur so können wir unsere währungspolitische Souveränität erhalten und stärken. Bei den weiteren Arbeiten müssten die Mitgliedstaaten eingebunden werden.“

Befeuert werden die Anstrengungen der Euro-Notenbanken von der zunehmenden Nutzung digitaler Bezahlmöglichkeiten. Schon vor der Corona-Krise hatte sich der Trend zum Bezahlen ohne Scheine und Münzen in Deutschland und im Euroraum verstetigt. Zudem will die EZB eine Antwort geben auf den steilen Aufstieg von Kryptowährungen wie Bitcoin und Ether. Der große Unterschied: Im Gegensatz dazu stünde ein digitaler Euro unter Aufsicht einer Zentralbank, die die Stabilität der Währung sichert.

„Private Lösungen für digitale und Online-Zahlungen bieten wichtige Vorteile wie Komfort Geschwindigkeit und Effizienz. Sie sind jedoch auch mit Risiken verbunden, was Datenschutz, Sicherheit und Zugänglichkeit betrifft“, erklärte Panetta. Auch andere Notenbanken weltweit beschäftigen sich mit digitalem Zentralbankgeld. China beispielsweise ist nach eigenen Angaben schon deutlich weiter als das Eurosystem.

Die EZB hatte Anfang Oktober bekanntgemacht, dass sie ihre Arbeiten an einem digitalen Euro vorantreibt. Bürger wie Fachleute aus Wissenschaft und Finanzsektor konnten sich zum Für und Wider äußern. Nun sei es an der Zeit „einen Gang höher zu schalten und das Projekt des digitalen Euro zu starten“, teilte EZB-Präsidentin Christine Lagarde nach der Entscheidung des EZB-Rates vom Mittwoch mit. „Mit unserer Arbeit wollen wir sicherstellen, dass Bürger und Unternehmen auch im digitalen Zeitalter Zugang zur sichersten Form des Geldes, dem Zentralbankgeld, haben.“

Die Deutsche Kreditwirtschaft (DK) als Dachverband der fünf großen Bankenverbände in Deutschland hatte kürzlich in einem Grundsatzpapier ihre Vorstellungen für einen digitalen Euro festgehalten. Demnach soll das Digitalgeld drei wesentliche Ausgestaltungen haben: ein digitaler Euro für den Alltagsgebrauch der Bürger als Ergänzung zum Bargeld, eine spezielle Form für die Kapitalmärkte und den Interbankenverkehr sowie sogenannte Giralgeldtoken für den Einsatz in der Industrie.

„Ein digitaler Euro ist wesentlich für die Wettbewerbsfähigkeit Europas und seiner Unternehmen in einer immer stärker digitalisierten Geschäftswelt“, befand am Mittwoch Joachim Schmalzl, Vorstandsmitglied des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands (DSGV), der derzeit DK-Federführer ist. Wichtig sei jedoch, dass die EZB alle drei von der Kreditwirtschaft genannten Möglichkeiten einbeziehe.

Der Digitalverband Bitkom berichtete anhand einer Umfrage unter 652 Unternehmen in Deutschland von großer Zustimmung für einen digitalen Euro: Gut drei Viertel (78 Prozent) der befragten Unternehmen ab 50 Beschäftigten wollten, dass die EZB einen digitalen Euro einführe. Nur jedes Fünfte (20 Prozent) halte nichts von solchen Plänen. Die Befürworter versprechen sich demnach eine neue technische Möglichkeit zur nahtlosen Abwicklung von Zahlungsvorgängen.

Technisch können digitale Währungen zum Beispiel auf Basis einer sogenannten Blockchain funktionieren, also über eine Kette von Datenblöcken, die sich mit jeder Transaktion ausbaut. Nach Einschätzung des Fondsverbandes BVI könnten Marktteilnehmer Finanztransaktionen „schneller und sicherer durchführen, wenn sowohl Finanzinstrumente als auch der Euro blockchainfähig werden“.

QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53410192-ezb-macht-weg-frei-fuer-weitere-arbeiten-am-digitalen-euro-016.htm

EZB treibt digitalen Euro voran – Die Währungshüter der EZB fassen einen wichtigen Beschluss, sie wollen die Entwicklung einer digitalen Version des Euros vorantreiben – Finanz & Wirtschaft/Reuters, 14.7.2021

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat eine wichtige Weiche für die mögliche Einführung eines digitalen Euro gestellt. Die Währungshüter beschlossen, die Entwicklung einer digitalen Version der Gemeinschaftswährung zu starten, wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Mittwoch in Frankfurt mitteilte. Diese Untersuchungsphase soll nun 24 Monate dauern. Dabei sollen Kernfragen wie die Ausgestaltung und die Verteilung eines digitalen Euro geklärt werden. Bislang hatte es bei der EZB dazu lediglich Vorarbeiten gegeben. Die Untersuchungsphase werde die Entscheidung zur Einführung eines digitalen Euro nicht vorwegnehmen, erklärte die EZB. Diese Entscheidung werde später gefällt werden.

Rund um den Globus prüfen derzeit Notenbanken die Einführung digitaler Versionen ihrer Währungen, um ihren Zahlungsverkehr zu modernisieren. Dabei spielt auch die drohende Konkurrenz durch Cyberwährungen internationaler Technologiekonzerne, wie etwa die geplante Kryptodevise Diem von Facebook (FB 344.46 -0.91%), eine wichtige Rolle.

QUELLE: https://www.fuw.ch/article/ezb-treibt-digitalen-euro-voran/

Hans Bentzien: Panetta: Noch keine Entscheidung für digitalen Euro gefallen – DJN, 14.7.2021

Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) hat nach Aussage von EZB-Direktor Fabio Panetta noch keine grundsätzliche Entscheidung zur Emission eines digitalen Euro getroffen. Der Rat habe den offiziellen Start eines Projekts beschlossen, mit dem die mögliche Einführung eines digitalen Euro vorbereitet werde, schreibt Panetta in einem auf der EZB-Website veröffentlichten Beitrag.