Views: 94

Die zurückliegende Woche war einmal mehr mit reichlichen Meldungen gesegnet – Lesestoff für eine ganze Woche sozusagen. Hier die geraffte Übersicht.

FÜR DEN EILIGEN LESER gibt es – wie letzte Woche ebenso – summa summarum nur zu vermerken, das es der Wirtschaft rund um den Erdball “supertoll” geht – noch: neben kurzfristigen – oder vielleicht: mittelfristigen – Inflationsgefahren dämmert seit wenigen Wochen eine andere, in ihrem Ausmaß nicht ganz klar zu umreißende Gefahr namens Delta-Virus herauf: Unruhe herrscht deshalb nicht nur bei Gesundheitsexperten, sondern auch bei Finanzanlegern und Unternehmen, auch in der Politik, meldete doch DJN am Wochende: US-Finanzministerin Janet Yellen hat sich „sehr besorgt“ über das Risiko durch neue Corona-Varianten für die wirtschaftliche Erholung geäußert. „Wir sind eine verknüpfte globale Wirtschaft: Was in irgendeinem Teil der Welt passiert, betrifft alle anderen Länder.“

Dazu kommt, dass die chinesische Wirtschaft holpriger läuft, worauf die Peoples Bank of China mit Zinssenkungen reagiert.

Dem Niedrigzins weiter die Türe geöffnet hat auch die Europäische Zentralbank mit der Änderung des geldpolitischen Ziels. Damit hat sie sich Freiraum geschaffen für die Beibehaltung einer forcierten Niedrigzinspolitik. Am Rande erwähnt wird der Plan der Europäischen Kommission, das Limit für Bargeldkäufe einzuschränken.

Wie schon so oft in der Vergangenheit geraten die Zentralbanken, speziell die europäische, in die Kritik von Kommentatoren: ist die Niedrigzinspolitik eher ein Segen oder ein Fluch für Volkswirtschaft und Gesellschaft?

Cyberattacken rücken auf irritierende Weise die Risiken der enormen IT-Abhängigkeit von öffentlichen Verwaltungen und Unternehmen in den Blick. Sie könnten Vorboten künftig weit größerer böser Überraschungen sein, wie Überlegungen eines Experten zur Cybersicherheit der englischen Nahrungsmittelversorgung zeigen.

IN DEN VORDERGRUND rücken in der KW 27 die Europäische Zentralbank gleich zwei Mal: zum einen wird im öffentlichen Diskurs die Frage nach den negativen Folgen der Negativzinspolitik abermals und kontrovers erörtert, zum anderen gibt die Neuorientierung der Geldpolitik Anlaß zu Lob und Tadel. In den „Kommentaren aus fremder Feder“ wird auf beide Aspekte Bezug genommen. Neben poinitiert negativen Einschätzungen der Niedrigzinspolitik von Thomas Fuster (NZZ) gibt es differenziertere von Michael Heise (Finanz & Wirtschaft), Thomas Fricke (Der Spiegel) und – mit beachtlichen Argumenten – von Wirtschaftsprofessor Jens Südekum (n-tv, Interview).

Alterationen ruft die Besetzung mit „neoliberalen“ Chefs von IHS und WIFO hervor, wie der Kommentar von Oliver Picek (Der Standard) zeigt.

In den Fokus der Berichterstattung gelangten cyberkriminelle Aktivitäten mit beträchtlichen Folgen in Australien, dem Iran und Deutschland. Statistisch gesehen gewinnen Cyberattacken und ihre verheerenden Auswirkungen zunehmend an Bedeutung – und das nicht erst seit gestern.

…oooOOOooo…

ÜBERSICHT

- UMWELT

- Hohes CO2-Einsparpotenzial durch veränderten Lebensstil – CO2-Fußabdruck wird erheblich kleiner: Lebensmittelabfälle reduzieren, weniger Fleisch essen, weniger neue Kleidung kaufen, Umsteigen vom Fliegen auf Bahnfahren – CO2-Produktion je Kopf sinkt von 11 Tonnen auf ein halbe Tonne

- Klimawandel: Die Tiefkühltruhe taut ab – Sich erwärmende Permafrostböden in arktischen Regionen und im Hochgebirge werden zur Gefahr für Mensch und Natur – Starke Beschleunigung des Klimawandels und seiner Folgen – Auftauender Permafrostboden: Entweichen von Kohlenstoff, Abfluss von Seewasser

- Forscher sehen Zukunftstrend: Hitzerekorde fallen von Russland bis Kanada – Prognose: Hitzewellen häufiger, intensiver und länger

INTERNATIONAL - Kiel Trade Indicator: Klarer Aufwärtstrend unterbrochen – China-Exporte im Juni mit negativem Vorzeichen

- Baseler Ausschuss: Bankensystem in Covid-Krise dank Reformen stabil

- Ölförderländer vertagen Gespräche über Ausweitung der Produktion erneut

- G20-Einigung – Janett Yellen dämpft Erwartung bei globaler Steuerreform – Auf den Jubel über die beschlossene globale Steuerreform mit Mindeststeuern für Großunternehmen folgen die Tücken der Umsetzung. Bis Oktober sollen die Pläne stehen – 132 Befürworter und 7 Gegner, darunter Irland, Ungarn und Estland – Milderung der finanziellen Pandemie-Folgen – Unterstützung ärmerer Staaten dank IMF

- Die globale Mindeststeuer hat noch einen gewaltigen Haken – Die Zustimmung Irlands, Ungarns und Estland könnte zum Stolperstein auf dem Weg zur Umsetzung eines weltweiten Abkommens in der EU werden

BÖRSEN - SENTIX-Sentimente: Nicht allzu starke, kurzfristig saisonal gestützte Kaufsignale im Time-Differential-Index – Bremsend wirkt die Eintrübung der strategischen Lage in China

- Private Equity ist keine Wunderinvestition – Der Chart des Tages

- 3 Gründe, warum Millionäre immer reicher werden

- Großteil der Einkünfte bleibt auf dem Gehaltskonto liegen: Wohin mit dem Ersparten? „Negativzinsen tun den Menschen weh“ – Nettosparquote lag bei 23 Prozent – Risikotragfähigkeit wegen langen Anlagehorizonts: Aktieninvestments sinnvoll für Jüngere – Für Menschen mit 55+ kurzfristige verfügbare Liquität bedeutsamer

ZENTRALBANKEN

– CHINA / PBoC - Chinas Notenbank senkt Reserveanforderung um 0,5 Prozentpunkte

– EUROPÄISCHE UNION / EZB - Lagarde: Das sind die fünf wichtigsten EZB-Strategieänderungen

- Strategieüberprüfung der EZB

- Neue geldpolitische Strategie: EZB strebt glatt 2% Prozent Inflation an – Überschreitungen erlaubt

- EZB gewährt sich mehr Flexibilität bei Inflation

- Lagarde: EZB will bei Inflation „Symmetrie wiederherstellen“

- Hintergründe der geldpolitischen EZB-Entscheidung: EZB-Rat waren Finanzierungsbedingungen zu fragil für PEPP-Reduzierung – Analysten wittern Fortführung der Politik des leichten Geldes

- Weidmann: Neue EZB-Strategie hilft bei Sicherung der Preisstabilität

- EZB erwartet keine starke Inflation

- EZB-Negativzins ist laut Rechtsgutachten verfassungswidrig

- Kirchoff: „Enteignung der Sparer“ Negativzins laut Gutachten verfassungswidrig

- Interview: Ökonom erklärt Negativzinsen „In der Verfassung steht nichts von Sparern“

- Videobeitrag – Südekum zu Kritik an EZB-Politik „Negativzinsen können gar nicht verfassungswidrig sein“

- Sparda-Banken: EZB muss Negativzinspolitik beenden – Bezug zum Kirchhoff-Gutachten

- CDU-Wirtschaftsrat wirft EZB schleichende Enteignung vor

- EZB/Schnabel: Hoffnung auf Ende der Niedriginflationsphase

- COMMENT: die doppelt abgeweideten Staatsbürger*innen: erst Niedrigzins auf dem Sparbuch, dann Inflation beim Einkauf. Was, wenn die Lohnforderungen fruchten und zu verständlichen Lohnsteigerungen führen?

- EZB will Klimaschutz in der Geldpolitik größeres Gewicht geben

- EZB will Klima-Transparenz von Emittenten von Unternehmensanleihen

- EZB/Enria: Es gibt Banken ohne tragfähiges Geschäftsmodell

- Nachfrage der Banken nach EZB-Liquidität wenig verändert

USA - US-Rohöllagerbestände stärker als erwartet gesunken

- API-Daten zeigen Rückgang der US-Rohöllagerbestände

- USA: Kreditvergabe an Verbraucher steigt stärker als erwartet

- Online-Geschäfte in den USA: Trendwende beim Lebensmittelkauf – Der Chart des Tages

- Markit: US-Dienstleister mit nachlassendem Geschäft im Juni nach Rekordhoch im Mai

- Anträge auf US-Arbeitslosenhilfe wider Erwarten leicht gestiegen

CHINA - Eintrübung in China – Der Chart des Tages

- VDMA: China löst Deutschland als Exportweltmeister für Maschinen ab

- Als Exportweltmeister abgelöst: China überholt Deutschland im Maschinenbau

AUSTRALIEN - NSW Department of Education struck by cyber attack – The state department has taken its systems offline as a precaution as it readies for the start of Term 3 next week

IRAN - System down: Iran berichtet von Hackerangriff auf Transportministerium – Unklare Berichtslage: Ministerium spricht von „technischen Störungen“, Minister von „Anzeichen für Cyberangriffe“

TÜRKEI - Erdogan hat ein Problem: Inflationsrate in der Türkei schießt nach oben

GROSSBRITANNIEN - UK food supply chain vulnerable to cyber-attack, expert warns – ‘Complacent reliance’ on overseas produce and computer ordering has put supply at risk

- Großbritannien: Wachstum schwächt sich ab

- Großbritannien: Dienstleisterstimmung geht leicht zurück

SCHWEIZ - Erholung stärker und früher als erwartet: Schweizer Arbeitslosenquote sinkt im Juni auf 2,8% – Kurzarbeit nimmt ebenfalls ab – Langzeitarbeitslosigkeit stabilisiert

EUROPÄISCHE UNION – EUROZONE - Limitierte Brgeldeinkäufe

- Ifo, KOF und Istat stellen Eurozone Economic Outlook ein

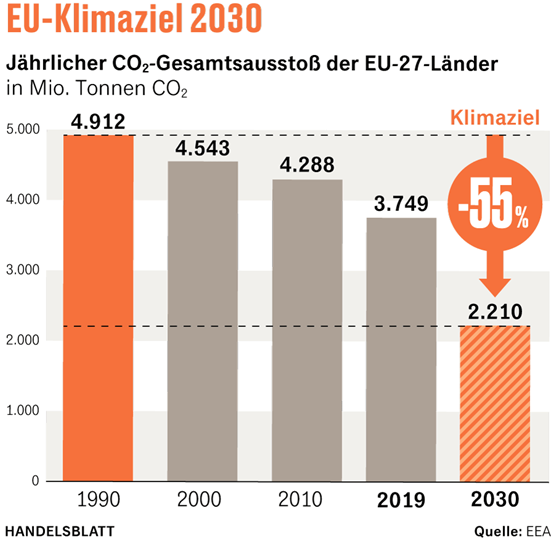

- Umbau der Wirtschaft: Die Industrie warnt vor erheblichen Risiken der EU-Klimastrategie

- EU-Kommission hebt Wachstumsprognosen für 2021 und 2022 an

- Markit: Stärkstes Wachstum im Euroraum seit 15 Jahren

- EU-Kommission schlägt freiwilligen Green-Bond-Standard vor

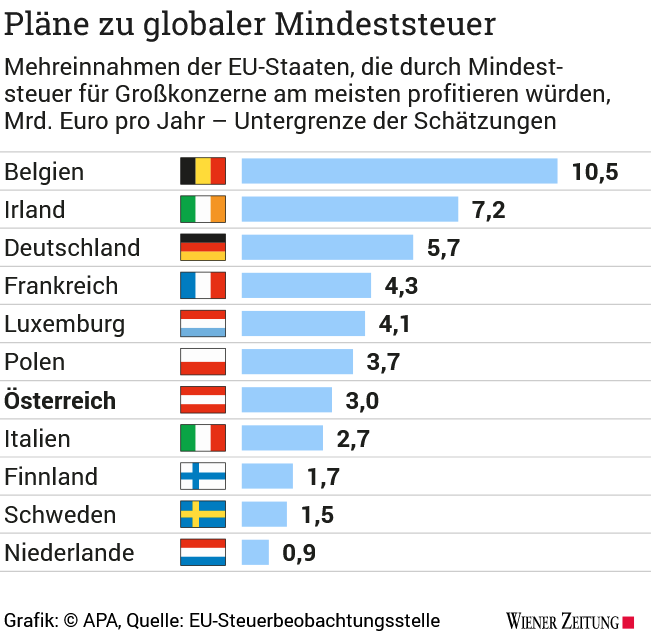

- EU: Höhere Steuersätze in elf EU-Staaten wegen globaler Mindeststeuer

- EU genehmigt Kauf von Willis Towers durch Aon unter Auflagen

ITALIEN - Italien: Industrieproduktion fällt überraschend

DEUTSCHLAND - BDI: Zahl der Cyberattacken auf Unternehmen so hoch wie nie zuvor

- Ransomware Auf „Großwildjagd“: Hacker attackieren jetzt Software-Firmen mit Tausenden Kunden –

Die Attacke auf die Software von Kaseya zeigt die Schwächen in der globalen Netzarchitektur. Auch in Deutschland sind mehrere IT-Dienstleister betroffen - Erster Cyber-Katastrophenfall in Deutschland – Landkreis Anhalt-Bitterfeld lahmgelegt: Auszahlung von Sozialleistungen blockiert – Trotz großer Datenmengen zu Bürgern: Kommunen besonders schlecht gegen Angriffe geschützt

- Der Cyber-Krimi und seine Kosten

- Holzpreise klettern kräftig Wohnungsbau ist noch teurer geworden

- Kurzvideo: Auch an Zapfsäule wird’s teurer Opec-Streit treibt Heizöl-Preise in die Höhe

- Kurzvideo – Staus in den Containerhäfen: Drohen Deutschland leere Regale und höhere Preise?

- Container-Chaos: Gelähmte Schifffahrt vorübergehend inflationstreibend auf erwartete 4 Prozent Jahresteuerung – Chefs von Kik und Rossmann schlagen Alarm: Händler bereiten Kunden auf höhere Preise und Lücken in Regalen vor – Die Frachtraten haben sich vervielfacht, Container sind kaum zu bekommen, die Läger laufen leer. Für viele Händler ist die Lage „dramatisch“ – Rürup: nächstes Jahr Rückkehr zu 2 Prozent Inflation

- Ifo: Materialmangel in der Baubranche verschärft sich

- SENTIX: Deutsche Wirtschaft in der Hochkonjunktur

- Trotz Rückgang Normalisierung der Wirtschaftslage: ZEW-Konjunkturerwartungen für Deutschland überraschend schwächer als erwartet – Optimistische Expert*innen: Gute Aussichten auf Sicht von sechs Monaten

- Auftragseingang der deutschen Industrie im Mai viel schwächer als erwartet

- Ifo: Produktionserwartungen nur leicht gestiegen

- Deutsche Produktion sinkt im Mai um 0,3 Prozent

- Deutscher Industrieumsatz sinkt im Mai um 0,5 Prozent

- Deutsche Exporte steigen im Mai leicht

- Lkw-Maut-Fahrleistungsindex steigt im Juni um 0,7 Prozent

- Commerzbank: Konsum wird wichtigste deutsche Wachstumsstütze

- Hohes Wachstumstempo mit Dämpfer: ISM-Index für Dienstleistungen wächst langsamer – Schwächere Nachfrage und Personalmangel dämpfen – Boom bei Gastgewerbe, Freizeit und Reisen kann Nachfrageexplosion nicht völlig befrieden – Hemmschuhe bilden „schwere Lieferkettenunterbrechungen und Preissteigerungen“

- Markit: Deutsche Dienstleister kommen im Juni besser in Schwung – Stark anziehende Kosten bedingen explosionsartige Preissteigerung

- Starke Nachfrage nach E-Mobilen: Deutscher Automarkt mit kräftigem Zuwachs im Juni – Neuzulassngen noch unter Niveau der Vor-Pandemie-Zeit

- VDA reduziert Auto-Absatzprognose für Deutschland 2021

- Videobeitrag: Tourismus – „Als nackte Kulisse missbraucht“ Insta-Touristen am Königssee drohen 25.000 Euro Strafe

- IMK: Reform der Schuldenbremse würde Regierung viel Geld bringen

- Scholz erwartet Mehreinnahmen in Milliardenhöhe durch globale Mindeststeuer

- Umfrage: Viele junge Leute verzichten ganz auf ein Festnetztelefon

ÖSTERREICH

– STATISTIK AUSTRIA

Großhandelspreisindex im Juni 2021 um 11,2% über Vorjahresniveau

Produktionsindex stieg im Mai 2021 um 23,4%

Ein Fünftel mehr Pkw-Neuzulassungen im 1. Halbjahr 2021, aber noch rd. ein Viertel unter dem Niveau 2019

Außenhandel im April 2021: markante Zuwächse im Vergleich zum schwachen Vorjahresmonat; Einfuhren +44,9%, Ausfuhren +37,7%

– MELDUNGEN - EU erwartet in Österreich 2021 Wachstum um 3,8 Prozent

- Arbeitslosigkeit: AMS soll wieder schärfer sanktionieren

- Zweidrittel-Mehrheit für Erneuerbaren Ausbau Gesetz steht

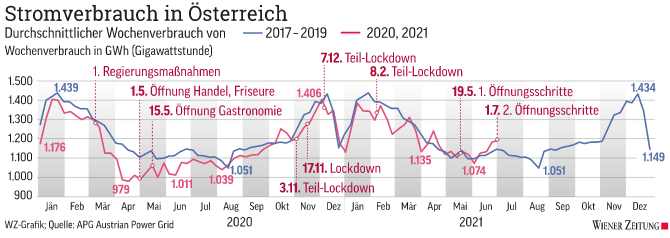

- Ökostrom: Zulasten der Netze – Bis 2030 soll der gesamte heimische Strom grün sein. Ob bis dahin auch die Leitungen stark genug sind, ist jedoch unklar

KOMMENTAR AUS FREMDER FEDER - Thomas Fuster: Die Europäische Zentralbank will künftig auch Inflationsraten über 2 Prozent tolerieren. Das ist gefährlich und verheisst nichts Gutes für die Schweiz – Weitreichede Folgen – Bedrohte Stabilitätskultur

- Michael Heise: EZB zwischen Konjunkturstimulierung und Finanzmarktstabilität

- Thomas Fricke: Überforderte Zentralbank Wenn Notenbanker die Welt retten müssen

- Interview: Ökonom erklärt Negativzinsen „In der Verfassung steht nichts von Sparern“

- Jan Gänger: Kirchhof wittert Enteignung – Es gibt kein Recht auf Zinsen

- Oliver Picek: Neue Chefs von IHS und Wifo: Wirtschaftsliberale an den Schaltstellen – Die einseitige Besetzungspolitik birgt die Gefahr, dass ihre wirtschaftspolitischen Ratschläge zu einhellig, ja gar undurchdacht werden. Eine Einladung zum produktiven Disput

…oooOOOooo…

UMWELT

Hohes CO2-Einsparpotenzial durch veränderten Lebensstil – CO2-Fußabdruck wird erheblich kleiner: Lebensmittelabfälle reduzieren, weniger Fleisch essen, weniger neue Kleidung kaufen, Umsteigen vom Fliegen auf Bahnfahren – CO2-Produktion je Kopf sinkt von 11 Tonnen auf ein halbe Tonne – Deutsches Ärzteblatt, 9.7.2021

Mit moderaten Umstellungen ihrer individuellen Gewohnheiten können die Bürger nach einer Untersuchung des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) im Kampf gegen den Klimawandel mehrere Millionen Tonnen CO2 einsparen.

Würden die deutschen Haushalte demnach ihre jährlichen Lebensmittelabfälle um die Hälfte reduzieren, so würden gut sechs Millionen Tonnen CO2 weniger anfallen, wie aus einer heute veröffentlichten Berechnung des IW hervorgeht.

Die Logik dahinter: Der Bedarf an Lebensmitteln würde sinken, es müsste weniger angebaut, transportiert oder gekühlt werden, und es entstünden dabei weniger Treibhausgase. Zum Vergleich: Der innerdeutsche Flugverkehr verursachte im Jahr 2019 den Angaben zufolge etwa zwei Millionen Tonnen Kohlendioxid.

Die Fachleute listen noch andere Maßnahmen auf: Würden die Bürger ein Fünftel weniger Fleisch und stattdessen Fleischersatz essen, lägen die Einsparungen bei fast zehn Millionen Tonnen CO2.

Auch in anderen Bereichen des Alltags sehen die Experten Potenzial für den Klimaschutz: Würden alle Bürger ein Fünftel weniger neue Kleidung kaufen als bisher, lägen die CO2-Einsparungen laut IW bei rund zwölf Millionen Tonnen pro Jahr.

Im Schnitt kauft jeder Bürger in Deutschland pro Jahr den Angaben zufolge 56 Kleidungsstücke – wären es elf weniger, könnte die genannte Menge an Treibhausgasen eingespart werden. Auch der Umstieg vom Flugzeug auf die Bahn würde helfen, um den Pro-Kopf-Ausstoß von Treibhausgasen zu reduzieren.

Die vier Maßnahmen zusammengenommen würden demnach den CO2-Fußbadruck je Einwohner von derzeit etwa elf Tonnen pro Jahr um 0,6 Tonnen verringern. Sollte die Erderwärmung auf 1,5 Grad begrenzt werden, wäre nach IW-Angaben aber eine Reduzierung auf weniger als eine Tonne nötig. Der größte Brocken käme aus der klimaschonenden Umstellung der Energieerzeugung, aus der Industrie und dem Verkehr.

Nach Ansicht des IW-Experten Roland Kube zeigen die Zahlen, dass jeder Bürger mit Umstellungen seines Alltags etwas tun könne. „Eine nachhaltige Lebensweise ist ein ergänzender, aber wichtiger Faktor, um die Emissionen im Sinne des Klimaschutzes stark zu senken“, sagt Kube. Es geht bei den Zahlen um CO2-Äquivalente – somit ist nicht nur die Treibhausgaswirkung von Kohlendioxid einberechnet, sondern etwa auch die des in der Landwirtschaft freiwerdenden Methans.

QUELLE: https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/125448/Hohes-CO2-Einsparpotenzial-durch-veraenderten-Lebensstil

Klimawandel: Die Tiefkühltruhe taut ab – Sich erwärmende Permafrostböden in arktischen Regionen und im Hochgebirge werden zur Gefahr für Mensch und Natur – Starke Beschleunigung des Klimawandels und seiner Folgen – Auftauender Permafrostboden: Entweichen von Kohlenstoff, Abfluss von Seewasser – Wiener Zeitung, 9.7.2021

Alleine das Wort Permafrost ist aussagekräftig genug, um permanent gefrorene Böden vor Augen zu haben. Doch so aussagekräftig der Begriff selbst auch sein mag, die Dauerhaftigkeit lässt mittlerweile stark zu wünschen übrig. Vielerorts tauen die Böden auf, Seen versickern und unaufhaltsam weichen vom Boden freigelassene Treibhausgase in die Atmosphäre. Diese Entwicklung beobachten Forscher schon seit vielen Jahren. Guido Grosse vom Alfred-Wegener-Institut in Deutschland ist einer von ihnen. Mit dem Erkundungsflugzeug Polar 6 kreist er derzeit über Westalaska, um die Auswirkungen auf Land und Leben zu erkunden. „Die Tiefkühltruhe beginnt, sich zu öffnen“, skizziert er im Gespräch mit der „Wiener Zeitung“ die Lage.

Befindet sich ein Boden über einen Zeitraum von mindestens zwei Jahren unter null Grad Celsius, bezeichnet man ihn als Permafrost. Der Untergrund kann dabei aus Gestein, Sedimenten oder Erde bestehen und unterschiedlich große Eismengen enthalten. Wie in einer riesigen Tiefkühltruhe sind im Permafrost große Mengen abgestorbener Pflanzenreste und Tiere konserviert. Im gefrorenen Boden können Mikroben dieses organische Material nicht abbauen, da Bakterien erst aktiv werden, wenn es taut. Das geschieht allerdings unaufhaltsam – in Alaska, Kanada und in Sibirien sowie im Hochgebirge.

*** Starke Beschleunigung ***

Unterschiedlichste Faktoren sind für das Tauen der Böden ausschlaggebend. Dem zugrunde liegt die Klimaerwärmung. So verändert nicht nur die Lufttemperatur die Bodentemperatur, sondern wirken auch Wald- und Tundrabrände, wie sie zuletzt immer wieder aus Sibirien gemeldet wurden, als massive Einflussfaktoren. Die Ursache für die Erwärmung sei allerdings nicht die Hitze des Feuers, sondern die durch die Brände stattfindende Veränderung der Vegetation, erklärt Grosse. Die Flammen zerstören nicht nur die Vegetation, sondern auch die Torfschichten im Boden. Torf fungiert dort als Isolierschicht, um den Permafrost vor der sommerlichen Hitze zu schützen. Die Arktis ist heute trockener und wärmer, auch wird sie immer wieder von Gewittern heimgesucht. Blitzschläge führen auch dort zu den gefürchteten Bränden.

Luftbilddaten, Laserscannerdaten und Satellitenaufnahmen zeugen von den Veränderungen. An Bord von Polar 6 werden sie den Forschern noch deutlicher vor Augen geführt. Grosse kennt die Landschaft von Westalaska schon seit Langem. „In den letzten drei bis vier Jahren hat sich immer klarer und deutlicher gezeigt, dass sich manche der Veränderungen stark beschleunigen“, schildert der Permafrost-Forscher. Wiewohl die Beobachtungen „superspannend und erkenntnisreich sind, fängt es jetzt an, ein bisschen erschreckend zu sein.“

Die Veränderungen sind ein natürlicher Prozess und damit auch wieder umkehrbar – allerdings nicht auf menschlichen Zeitskalen, betont Grosse. Eine Trendwende alleine würde schon über Jahrtausende in Anspruch nehmen.

*** Stöpsel aus der Badewanne ***

In der Permafrostregion lagern 1.100 bis 1.600 Gigatonnen Kohlenstoff. In der Atmosphäre befinden sich derzeit rund 850 Milliarden. Die kalten Böden dort speichern also fast doppelt so viel wie die Atmosphäre. Ein guter Teil davon ist ganzjährig oder zumindest saisonal gefroren. Wird allerdings durch den Vorgang des Auftauens und der Bodenerwärmung Kohlenstoff aus den Böden freigesetzt, ist das von immenser Bedeutung für das globale Klimasystem.

In den letzten Jahrzehnten hat sich nicht nur die Atmosphäre erwärmt. Auch die Temperatur der oberen Schichten des Permafrosts ist in einigen Gebieten um zwei Grad Celsius gestiegen. Die Grenze des kontinuierlichen Permafrosts läuft so weiter nördlich.

Die Tauvorgänge verändern auch die Seenlandschaft der Permafrostregionen. Millionen an solcher Gewässer erstrecken sich dort. Sie existieren gerade wegen des Permafrost. Er bildet den Untergrund für die Wasserreservoirs – ähnlich einer Badewanne. Taut der Boden jedoch auf – wird also der Stöpsel gezogen -, läuft das Wasser entweder nach unten ins Grundwasser oder seitlich aus. Das bringt starke Veränderungen für die Regionen mit sich. Die Landschaften werden trockener, Habitate sind einem Wandel unterzogen. Das hat Auswirkungen auf bestimmte Tierarten und die Zusammensetzung des Ökosystems, erklärt der Forscher – aber auch für die Menschen vor Ort, die mit Problemen der Infrastruktur und einsinkendem Untergrund konfrontiert sind.

Es sei „mehr und mehr nicht von der Hand zu weisen, dass große Veränderungen stattfinden, und dass diese auch uns in den mittleren Breiten treffen“. Grosse fordert die Politik dazu auf, die Problematik nicht nur wahr, sondern auch ernst zu nehmen.

QUELLE: https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wissen/klima/2111917-Die-Tiefkuehltruhe-taut-ab.html

Forscher sehen Zukunftstrend Hitzerekorde fallen von Russland bis Kanada – Prognose: Hitzewellen häufiger, intensiver und länger – n-tv, 7.7.2021

In der kanadischen Kleinstadt Lytton wird ein 83 Jahre alter Temperaturrekord kürzlich um fast fünf Grad Celsius übertroffen, weltweit fallen vor allem auf der Nordhalbkugel Temperaturrekorde. Die Folgen für Mensch und Natur sind verheerend und ein Ende der Entwicklung scheint kaum in Sicht.

Der vergangene Monat war nach Angaben des EU-Erdbeobachtungsprogramms Copernicus der heißeste Juni aller Zeiten in Nordamerika. Dort finden Temperaturaufzeichnungen seit 1979 statt. Teile der USA und Kanadas waren in den vergangenen Wochen von einer massiven Hitzewelle betroffen, die zu zahlreichen Waldbränden, aber auch zu einer hohen Zahl an Hitzetoten führte. „Diese Hitzewellen finden nicht in einem Vakuum statt. Sie finden in einem weltweiten, sich erwärmenden Klima-Umfeld statt, das ihr Auftreten wahrscheinlicher macht“, sagte Klimaforscher Julien Nicolas von Copernicus.

In der kanadischen Provinz British Columbia wurde im Juni an drei Tagen in Folge ein neuer Tagestemperaturrekord gemessen. Insgesamt lang die Temperatur in der Region im Juni laut Copernicus 1,2 Grad über dem Durchschnittswert der Jahre 1991 bis 2020. Für Europa war es der zweitwärmste Juni seit Beginn der Aufzeichnungen, weltweit gemeinsam mit dem Juni 2018 der viertwärmste. Nur in den Jahren 2016, 2019 und 2020 wurden höhere Durchschnittstemperaturen gemessen. Kälter als im Durchschnitt von 1991 bis 2020 war es hingegen in der Antarktis.

Ungewöhnlich warm war es demnach vor allem im Westen der USA und in Kanada sowie in Finnland, Norwegen und dem Westen Russlands. In der finnischen Hauptstadt Helsinki, wo die Aufzeichnungen bis ins Jahr 1844 zurückgehen, war die Juni-Durchschnittstemperatur in den vergangenen fast 180 Jahren noch nie so hoch wie in diesem Jahr. Im nordfinnischen Lappland wurden nach Angaben des Meteorologischen Instituts Finnlands zuletzt 33,5 Grad Celsius registriert, was der höchsten gemessenen Temperatur in dieser Region seit mehr als 100 Jahren entsprach. Russlands Hauptstadt Moskau verzeichnete den wärmsten bislang gemessenen Junitag.

*** Hitzewellen häufiger, intensiver und länger ***

Wie das Meteorologische Institut von Norwegen am gestrigen Dienstag auf Twitter mitteilte, wurden in der Gemeinde Porsanger in der nördlichsten norwegischen Provinz Troms und Finnmark am Montagnachmittag 34,3 Grad Celsius gemessen – das sei ein Rekord für die Provinz. In neun der elf norwegischen Provinzen sei zudem bislang in diesem Jahr eine Hitzewelle registriert worden. Als diese wird in Norwegen definiert, wenn die Maximaltemperatur an drei aufeinanderfolgenden Tagen im Durchschnitt bei mindestens 28 Grad liegt.

„Die Hitzewellen, die wir im vergangenen Monat in Nordamerika, Westrussland und Nordsibirien gesehen haben, sind nur die jüngsten Beispiele für einen Trend, der sich voraussichtlich in der Zukunft fortsetzen wird und mit der Erwärmung unseres globalen Klimas zusammenhängt“, sagte Nicolas. Die Hitzewellen träten häufiger auf, seien intensiver und dauerten länger an als in der Vergangenheit.

Der Klimawandeldienst der EU erstellt monatlich Berichte über die Lufttemperatur, das Meereis und den Wasserkreislauf. Er stützt sich auf Daten von Satelliten, Schiffen, Flugzeugen und Wetterstationen rund um den Erdball sowie Modellrechnungen. (ntv.de, als/AFP/dpa)

QUELLE: https://www.n-tv.de/wissen/Hitzerekorde-fallen-von-Russland-bis-Kanada-article22667171.html

INTERNATIONAL

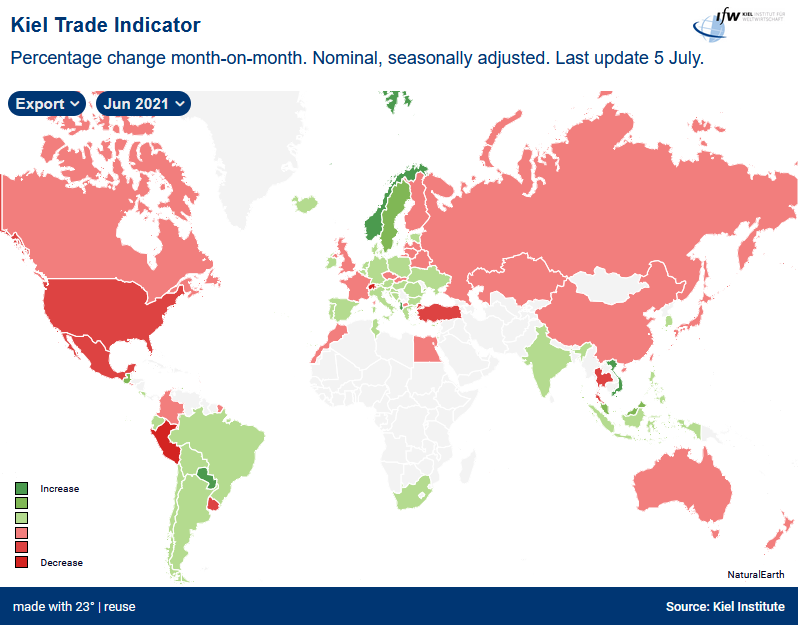

Kiel Trade Indicator: Klarer Aufwärtstrend unterbrochen – China-Exporte im Juni mit negativem Vorzeichen – Institut für Weltwirtschaft Kiel (IFWK, 5.7.2021)

Die Anzahl wartender Containerschiffe im chinesischen Perlflussdelta ist ungewöhnlich hoch. Einzelne Häfen wie Yantian haben weniger als die Hälfte ihrer üblichen Containermenge verschifft. Gegenwärtig sind bereits knapp fünf Prozent aller Containerschiff-Kapazitäten durch Staus an den chinesischen Häfen gebunden . Das ist mehr als in der ersten Corona-Welle. Im Roten Meer sind aktuell zehn Prozent weniger Containerschiffe unterwegs sind, als zu erwarten wäre. Das Frachtaufkommen auf dem Roten Meer ist ein Indikator für den Handel zwischen Asien und Europa.

Entsprechend weisen die chinesischen Handelsdaten im Juni negative Vorzeichen auf. Chinas offizielle Export-Statistiken können von den Indikatorwerten abweichen, denn Chinas Zoll misst Güter, wenn diese das Hafengelände erreichen. Der Kiel Tradeindicator misst Schiffe, die die Häfen verlassen. Für Importe besteht dieser Unterschied nicht. Auch der Welthandel insgesamt zeigt sich rückläufig. Für Deutschland und die EU zeigt sich kein einheitliches Bild, der klare Aufwärtstrend der vergangenen Monate ist aber unterbrochen.

QUELLE: https://www.ifw-kiel.de/de/themendossiers/internationaler-handel/kiel-trade-indicator/

Baseler Ausschuss: Bankensystem in Covid-Krise dank Reformen stabil – DJN, 6.7.2021

Hans Bentzien

Das internationale Bankensystem ist nach Einschätzung des Baseler Ausschusses für Bankenaufsicht trotz der Belastungen der Corona-Krise stabil geblieben. Der Ausschuss führt das auch auf die nach der Finanzkrise beschlossenen Reformen zurück, deren vollständige Umsetzung das Gremium in seinem Bericht fordert. Europäische Banken setzen sich derzeit intensiv für eine milde Umsetzung des Eigenkapitalstandards Basel 3 in europäischen Recht um, wovor die europäischen Aufsichtsbehörden warnen.

„Die Analyse zeigt, dass das Bankensystem durch die Pandemie hindurch widerstandsfähig geblieben ist, gestärkt durch erhebliche Erhöhungen des Kapitals und der Liquidität, die die Banken seit der Verabschiedung der Baseler Reformen halten“, heißt es in dem Bericht. Seit dem Ausbruch der Pandemie sei keine international tätige Bank ausgefallen oder habe vom Staat in erheblichem Umfang Geld erhalten müssen. „Die Banken haben es im Allgemeinen geschafft, vorübergehende Erhöhungen der Liquiditätskosten und des Kreditrisikos zu absorbieren.“

Laut den Analysen des Baseler Ausschusses mussten während der Pandemie Banken mit einer höheren CET1-Eigenkapitalquote weniger für Kreditversicherungen zahlen. Zudem hätten stärker kapitalisierte Banken mehr Kredite an Unternehmen und Haushalte vergeben.

Laut Basler Ausschuss war die Eigenkapitalausstattung der Institute deutlich höher als von den Mindestanforderungen vorgesehen, was auch an staatlichen Ausschüttungsverboten gelegen habe. „Das macht es schwierig, die Bereitschaft der Banken einzuschätzen, ihre Kapitalpuffer zu benutzen“, konstatiert der Ausschuss. Es gebe aber Anlass zu der Annahme, dass die Banken dabei zögerlich gewesen wären.

Einige Banken hatten laut dem Bericht zu Beginn der Krise leichte Liquiditätsprobleme, am ehesten die mit einer Mengenfinanzierung über den unbesicherten Geldmarkt. Die während der Krise noch nicht bindend eingeführte ungewichtete Eigenkapitalquote (Leverage Ratio) hätte demnach kein Hindernis für die Kreditvergabe dargestellt. Allerdings hätten einige Zentralbanken vorgebeugt, indem sie Zentralbankreserven von der Berechnung der Leverage Ratio ausnahmen.

Die Frage, ob das neue Baseler Regelwerk – der Ausschuss spricht von Basel 2.5 – in der Krise prozyklisch gewirkt habe, beantwortet der Bericht nicht. Wegen regulatorischer Lockerungen beim Zwang zur Anerkennung notleidender Kredite und oben genannter Erleichterungen sei eine Einschätzung nicht möglich. Die im Januar 2019 beschlossenen Änderungen an dem Rahmen hätten solche Prozyklizitäten aber vermutlich beseitigt.

QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53339663-baseler-ausschuss-bankensystem-in-covid-krise-dank-reformen-stabil-015.htm

Ölförderländer vertagen Gespräche über Ausweitung der Produktion erneut – WOCHENEND-ÜBERBLICK / DJN, 5.7.2021

Die wichtigsten ölproduzierenden Länder haben sich am Freitag erneut nicht auf eine Erhöhung der Öl-Fördermenge einigen können. Die Beratungen seien auf Montag vertagt worden, teilten die Opec-Staaten und ihre Partnerländer mit. Vor dem Hintergrund der steigenden Nachfrage nach Öl und wachsender Inflationssorgen beraten die Staaten seit Donnerstag über eine mögliche Ausweitung der Fördermenge.

QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53323543-wochenend-ueberblick-wirtschaft-politik-03-und-04-juli-2021-015.htm

G20-Einigung – Janett Yellen dämpft Erwartung bei globaler Steuerreform – Auf den Jubel über die beschlossene globale Steuerreform mit Mindeststeuern für Großunternehmen folgen die Tücken der Umsetzung. Bis Oktober sollen die Pläne stehen – 132 Befürworter und 7 Gegner, darunter Irland, Ungarn und Estland – Milderung der finanziellen Pandemie-Folgen – Unterstützung ärmerer Staaten dank IMF – Der Standard/Reuters, 11.7.2021

Kaum sind die Beschlüsse gefasst, werden die Erwartungen auch schon wieder gedämpft. So lässt sich der G20-Gipfel zusammenfassen, der am Sonntag in Venedig zu Ende gegangen ist.

Geeinigt haben sich die Länder auf eine globale Steuerreform, ein Teil davon ist die weltweite Mindeststeuer von mindestens 15 Prozent. Doch US-Finanzministerin Janett Yellen zeigt sich pessimistisch, was die Umsetzung betrifft. Die erste Säule der Reform werde womöglich nicht vor Frühjahr 2022 fertig. Dabei geht es darum, dass die 100 größten und profitabelsten Konzerne der Welt mehr Steuern in Staaten mit großen Märkten abgeben sollen, wovon vor allem Schwellenländer profitieren würden. Die technische Umsetzung sei hier schwieriger als bei der zweiten Säule, der Mindeststeuer für große Unternehmen. Yellen sagte, die zweite Säule sei auf einer etwas schnelleren Fahrbahn.

*** 132 Befürworter und 7 Gegner, darunter Irland, Ungarn und Estland ***

132 Länder haben sich unter dem Dach der Industriestaaten-Organisation OECD auf diese Steuerreform verständigt, die die internationalen Regeln ans Digitalzeitalter anpassen soll. Sieben Länder – darunter aus Europa Irland, Ungarn und Estland – verweigerten zuletzt aber ihre Unterschrift. Die 20 führenden Industrie- und Schwellenländer (G20) hatten die Pläne am Samstag gebilligt. Die OECD soll nun bis Oktober die letzten Details klären und einen Plan zur Umsetzung vorlegen.

Die neuen Regeln, von denen sich Deutschlands Finanzminister Olaf Scholz milliardenschwere Zusatzeinnahmen für die wegen der Corona-Pandemie leeren Staatskassen erhofft, sollen 2022 in Gesetzesform gegossen werden und dann ab 2023 greifen. Scholz ist einer der stärksten Befürworter des Projekts. Der SPD-Kanzlerkandidat hatte am Wochenende gesagt, er rechne fest mit einer finalen Einigung im Oktober.

*** Zweifel an Umsetzung des Vorhabens ***

Es bleiben aber Zweifel, ob die Umsetzung gelingt – vor allem die Frage, ob Yellen die Reform durch den US-Kongress bekommt, in dem die Republikaner jede Form von Steuererhöhung bekämpfen. Außerdem gehen die Vorstellungen weiterhin auseinander. Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire brachte beim G20-Treffen beispielsweise eine Mindeststeuer von 25 Prozent ins Spiel, was unter Experten aber als unrealistisch gilt.

*** Abtausch: Steuer gegen Digitalabgabe ***

Die USA hoffen, mit einer globalen Einigung einen Fleckerlteppich nationaler Digitalsteuern und ähnlicher Abgaben verhindern zu können. Die USA stören sich an einer von der EU-Kommission geplanten Digitalabgabe, die Ende Juli vorgestellt werden soll. Insidern zufolge gab es hier beim G20-Treffen massiven Druck der USA, aber auch europäischer Länder, die Pläne mindestens zu verschieben, um die wesentlich weitergehende globale Einigung nicht zu gefährden.

EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni sagte nach den Beratungen in Venedig, eine globale Lösung habe Priorität. Yellen trifft heute, Montag, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Auch hier dürfte sie drängen, die Abgabe zurückzuziehen.

*** Folgen der Pandemie: globale Steuer brächte dringend benötigte Einnahmen ***

Yellen sagte zudem, die globale Steuerreform werde Staaten dringend benötigte Einnahmen für mehr Investitionen bescheren. Sie äußerte Sorgen wegen der Delta-Variante des Coronavirus.

*** Aufruf zur gegenseitigen Unterstützung der G20-Staaten noch ohne Gehör ***

Die G20-Staaten müssten sich bei der Impfstoffverteilung stärker als bisher unterstützen. Allerdings wurden bei dem Treffen keine neuen Zusagen gemacht, auch nicht für ärmere Länder. Yellen ergänzte, es müsse zudem schon jetzt Vorbereitungen auf weitere Pandemien geben. Hierzu sollte es im Oktober dann auch Beschlüsse geben.

*** Stärkere Unterstützung armer Staaten im Kampf gegen Corona mit Hilfe des IMF ***

Die USA hoffen bis Oktober, wenn die G20-Staaten das nächste Mal zusammenkommen, auch auf eine stärkere finanzielle Unterstützung besonders armer Staaten. Sie sollen aus den zusätzlichen Mitteln des Internationalen Währungsfonds (IWF) 100 Milliarden Dollar (84,6 Mrd. Euro) zugeordnet bekommen. Um besser gegen die Pandemie und ihre Folgen ankämpfen zu können, sollen die Reserven des IWF bis Ende August um 650 Milliarden Dollar aufgestockt werden. Das wäre die stärkste Erhöhung der sogenannten Sonderziehungsrechte – einer künstlichen Währung des IWF – in der Geschichte des Fonds. Mindestens 100 Milliarden Dollar der neuen Mittel sollen auf freiwilliger Basis an die ärmsten Länder der Welt fließen. Wie das genau geschieht und wer dabei von den IWF-Mitgliedern mitzieht, ist aber noch völlig offen.

QUELLE: https://www.derstandard.at/story/2000128113627/janett-yellen-daempft-erwartung-bei-globaler-steuerreform

Die globale Mindeststeuer hat noch einen gewaltigen Haken – Die Zustimmung Irlands, Ungarns und Estland könnte zum Stolperstein auf dem Weg zur Umsetzung eines weltweiten Abkommens in der EU werden – Wiener Zeitung, 10.7.2021

Niemand zahlt gern Steuern. Es wundert daher nicht, dass große, multinationale Unternehmen Gewinne gerne in Länder mit niedrigen Steuersätzen verschieben, und das völlig legal. Viele dieser sogenannten Steuerparadiese sind keine Inseln unter Palmen wie die berühmten Cayman Islands. Irland zum Beispiel lockt Unternehmen mit einem nominellen Steuersatz von 12,5 Prozent an. In den USA wären 35 Prozent fällig. So ist es denn auch kein Zufall, dass zahlreiche multinationale Konzerne wie Facebook, Google und Apple ihre Europazentralen in Irland haben.

Nun sollen sie künftig mindestens 15 Prozent Körperschaftsteuer zahlen. 131 Länder haben sich unter dem Dach der Industriestaaten-Organisation OECD unlängst darauf geeinigt. Unter den acht Staaten, die nicht mitziehen wollen, sind aus Europa neben Irland auch die Niedrigsteuerländer Ungarn und Estland. Ihr Widerstand könnte innerhalb der Europäischen Union zum Problem werden, da für die Einführung einer globalen Mindeststeuer in der EU Einstimmigkeit nötig ist.

*** Die Iren pochen auf ihre Souveränität ***

Aus der Sicht Irlands ist es das vornehmste Recht eines Staates, seine Steuersätze selbst festzulegen. „Für die irische Regierung geht es ums Prinzip“, sagte Brian Keegan vom Verband der Wirtschaftsprüfer, Chartered Accountants Ireland, dem „Handelsblatt“. Eine globale Mindeststeuer würde Irland die Souveränität nehmen, den eigenen Steuersatz selbst zu bestimmen.

Den Weg für ein Abkommen sollen diese Woche die Finanzminister der G20, der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer der Welt, bei ihrem Treffen in Venedig ebnen. Auch die G20 – die EU zählt als Vollmitglied neben ihren drei Mitgliedstaaten Frankreich, Deutschland und Italien- haben sich für das Vorhaben einer globalen Mindeststeuer ausgesprochen und sollen es nun offiziell bestätigen.

Das Projekt gilt als revolutionär, denn es soll für mehr Gerechtigkeit in der Welt sorgen. Die OECD spricht von weltweit 8.000 internationalen Konzernen, die künftig in jedem Land, in dem sie tätig sind, mindestens 15 Prozent Steuern abzuführen haben. Liegt der Steuersatz unter dem neuen Mindestwert von 15 Prozent, muss der Konzern die Differenz im Heimatland nachversteuern. Oft sind das die USA, die mit den Mehreinnahmen ihre Steuerlöcher stopfen wollen. „Der irische Finanzminister Paschal Donohoe müsste sich also überlegen, ob er von Apple weiterhin nur die sagenhaften 12,5 Prozent verlangt und den Rest der Steuererlöse der Kollegin Janet Yellen in Washington überlässt“, schreibt die „Süddeutsche Zeitung“.

Die OECD rechnet bei einer Mindeststeuer von 15 Prozent mit Mehreinnahmen von rund 150 Milliarden Dollar pro Jahr. Die neuen Regeln sollen ab 2023 gelten, was als ambitioniert gilt. Deutschlands Finanzminister Olaf Scholz zeigte sich bei seiner Ankunft in Venedig optimistisch. „Bei der globalen Mindeststeuer gibt es keine Knackpunkte mehr“, sagte er. Das Projekt sei nicht mehr in Gefahr.

Außerhalb der Politik gibt es heftige Kritik an den Plänen. Die Entwicklungsorganisation Oxfam bezeichnete die Steuer als „unfair“ und „zu niedrig“. Sie kritisiert, dass die G7-Staaten davon profitieren würden, da viele der großen Konzerne dort angesiedelt seien – und zwar auf Kosten ärmerer Länder.

Die globalisierungskritische Bewegung Attac stößt ins gleiche Horn. Attac sieht keine gerechte und effektive Lösung im Kampf gegen Konzern-Steuertricks. „Die globale Mindeststeuer von 15 Prozent wird den globalen Steuerwettlauf nach unten nicht stoppen, sondern anheizen“, heißt es. Die Aufteilung der zusätzlichen Einnahmen beider Säulen der Reform würden ärmere Staaten benachteiligen, die schon jetzt am meisten unter den Gewinnverschiebungen leiden, massiv. Attac fordert eine globale Mindeststeuer von 25 Prozent.

*** Zweifel über erwartete Mehreinnahmen ***

Es herrschen auch Zweifel über die Mehreinnahmen für die Staaten. Nach Ansicht des Siemens-Konzerns entstünde ein massiver Aufwand für Firmen und Finanzämter. „Der Berechnungsaufwand für die Unternehmen und der Prüfaufwand für die Finanzverwaltungen weltweit sowie die Risiken von Doppelbesteuerung dürften mit den voraussichtlich moderaten fiskalischen Effekten in keinem vernünftigen Verhältnis stehen“, so der Konzern.

Siemens gehört zu den größten deutschen Unternehmen, die der Mindeststeuer unterlägen. Zudem könnte der Konzern künftig davon betroffen sein, dass die 100 größten und profitabelsten Unternehmen weltweit ihre Steuern mehr als bisher dort zahlen sollen, wo sie am Markt aktiv sind, und weniger am Ort ihres Firmensitzes. (ede/apa)

QUELLE: https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2111982-Die-globale-Mindeststeuer-hat-noch-einen-gewaltigen-Haken.html

BÖRSEN

SENTIX-Sentimente: Nicht allzu starke, kurzfristig saisonal gestützte Kaufsignale im Time-Differential-Index – Bremsend wirkt die Eintrübung der strategischen Lage in China – SENTIX, 11.7.2021

Die moderate Korrektur im Wochenverlauf hat einen erstaunlich großen Einfluss auf die Stimmungslage bei Aktien. Bei einem gleichzeitig stabilen Grundvertrauen entstehen Kaufsignale im Time-Differential-Index (TD-Index). Statistisch sind diese sehr interessant, doch dürften zwei Gründe die Bullen-Träume begrenzen: zum einen das nahende Ende der saisonalen Unterstützung und zum anderen die weitere Eintrübung der strategischen Lage in China.

Weitere Ergebnisse. * Edelmetalle: Positive Bias-Entwicklung * Rohöl: Strategischer Bias kippt ab

QUELLE: https://www.sentix.de/index.php/sentix-Weekly/ergebnisse-des-sentix-global-investor-survey-kw-28-2021.html

Alexander Trentin: Private Equity ist keine Wunderinvestition – Der Chart des Tages / Finanz & Wirtschaft, 7.7.2021

GRAPHIK: https://www.fuw.ch/wp-content/uploads/2021/07/cdt-07-juli-2.jpg

Im Vergleich zu Aktien sind Private-Equity-Anlagen riskanter, aber dennoch nicht rentabler. Die obige Grafik illustriert das: Sie zeigt den Vergleich in der Performance und der Bandbreite von Fonds für traditionelle Anlageklassen – Anleihen und Aktien – sowie von Private Equity, also nicht kotierten Unternehmensbeteiligungen. Eine grössere Version der Grafik ist hier verfügbar.

Bei einer Investition von 2000 bis 2017 hat ein Investment in US-Anleihen am wenigsten durchschnittliche Rendite gebracht. Bei den Aktienfonds wurden globale Aktien von amerikanischen Large Caps und Small Caps mit einem kleinen Abstand geschlagen. Unter den Private-Equity-Fonds können nur die Kategorien Buyout und notleidende Wertpapiere (Distressed Securities) in puncto durchschnittlicher Performance mit den US-Aktien mithalten. Die mittlere Rendite der Anlagevehikel in den Bereichen Risikokapital (Venture Capital), Wachstumskapital (Growth Capital), Immobilien (Real Estate) und natürlichen Ressourcen (Natural Resources) fällt dagegen geringer aus.

QUELLE (ZAHLPFLICHT): https://www.fuw.ch/article/der-chart-des-tages-2092/

Christof Welzel: 3 Gründe, warum Millionäre immer reicher werden – The Motley Fool, 4.7.2021

Im letzten Jahr (2020) ist die Zahl der in Deutschland lebenden Millionäre (in US-Dollar gerechnet) um 4,7 % auf 1.535.100 gestiegen. Weltweit ist sie um 6,3 % auf 20,8 Mio. Menschen gestiegen. Dabei ist das Vermögen dieser Menschen allerdings nicht außergewöhnlich stark um 7,6 % auf 80 Billionen US-Dollar gestiegen.

Viele Berichte suggerieren, dass die Millionäre nur ihren Luxus genießen. Meist ist jedoch genau das Gegenteil der Fall. So stecken die Vermögen häufig in den selbst aufgebauten Firmen und mit einer 40-Stunden-Woche wäre der Aufbau der Vermögen ebenfalls nicht machbar gewesen.

Hier sind drei Gründe, warum einige Menschen immer mehr Vermögen aufbauen.

- Millionäre setzen sich Ziele

Unabhängig davon, wie viel Vermögen wir gerade besitzen, ist der Entschluss, mehr Vermögen aufzubauen, entscheidend. Nur wenn wir unser Ziel aufschreiben und es uns immer vor Augen halten, unternehmen wir im Alltag die richtigen Schritte. Entscheidend ist also nicht die aktuelle finanzielle Situation, sondern für welchen Weg wir uns entscheiden. - Schritt für Schritt zu mehr Vermögen

Menschen werden nicht durch Zufall immer reicher, sondern weil sie jeden Tag entsprechend handeln. Für sie zählt meist jeder Cent, obwohl sie kleine Beträge vernachlässigen könnten. So wird beispielsweise keiner der Millionäre mehr ausgeben, als er einnimmt. Im Gegenteil: Meist treiben sie die Sparsamkeit sogar auf die Spitze. Wer nur diese eine Regel befolgt, wird stetig mehr Vermögen aufbauen. - Millionäre investieren

Unsere Gruppe der reichen Menschen wird aber nicht nur durch ihren Fleiß und die Sparsamkeit reicher, sondern hauptsächlich, weil sie das Geld dauerhaft klug investiert. So geht aus Studien hervor, dass Millionäre im letzten Jahr vor allem über Aktien und Immobilien mehr Vermögen aufgebaut haben. Langfristig ist so eine Durchschnittsrendite von 7 % keine Seltenheit.

Die meisten Menschen besitzen hingegen keine Investments und halten das Geld auf dem Konto. Hier verliert es jedoch permanent an Kaufkraft. Nehmen wir nun den Zeitraum von nur 30 Jahren und wir erkennen, warum einige Menschen ihr Vermögen mehr als versiebenfachen, während es bei der Masse mehr als die Hälfte an Kaufkraft verliert.

*** Ein interessantes Experiment ***

In diesem Zusammenhang ist ein Experiment interessant, bei dem einer Gruppe von Menschen 10.000 Euro zur Verfügung gestellt wurde. Nach einem Jahr wurden sie befragt, wie sich der Betrag entwickelt hat. 80 % der Menschen hatten ihn komplett ausgegeben. 16 % konnten den Betrag erhalten und nur 4 % schafften es, ihn zu vermehren. Das Experiment zeigt eindrucksvoll, dass nur das dauerhaft richtige Verhalten zu mehr Vermögen führt.

QUELLE: https://www.fool.de/2021/07/04/3-gruende-warum-millionaere-immer-reicher-werden/

Großteil der Einkünfte bleibt auf dem Gehaltskonto liegen: Wohin mit dem Ersparten? „Negativzinsen tun den Menschen weh“ – Nettosparquote lag bei 23 Prozent – Risikotragfähigkeit wegen langen Anlagehorizonts: Aktieninvestments sinnvoll für Jüngere – Für Menschen mit 55+ kurzfristige verfügbare Liquität bedeutsamer – n-tv, 9.7.2021

Zinsen sind niedrig, wenn es überhaupt welche gibt. Internetplattformen wie WeltSparen bieten deshalb einen Überblick über die Angebote auf dem Markt. Geschäftsführer Tamaz Georgadze erzählt im Podcast „Die Stunde Null“ über die historischen Ersparnisse der Deutschen in den letzten Monaten.

Beschränkte Reisemöglichkeiten, geschlossene Restaurants, keine Konzerte: Während der Pandemie haben die Deutschen sehr viel gespart. „Die Nettosparquote lag bei 23 Prozent im ersten Quartal“, sagt Raisin-Chef Tamaz Georgadze im Podcast „Die Stunde Null“. „Das ist tatsächlich der absolute Rekord. Normalerweise liegt es bei 12 bis 14 Prozent.“ Allerdings bleibe ein Großteil der Ersparnis auf dem Gehaltskonto liegen: „Das tut den Kunden natürlich weh, weil das ein automatischer Wertverlust ist.“

Raisin hat mit seiner Internetplattform WeltSparen vor diesem Hintergrund viele neue Kunden gewonnen: Auf der Plattform lassen sich Angebote von mehr als 100 europäischen Bänken vergleichen, um am Ende die bestmöglichen Zinsen zu bekommen. „Wir hatten das beste Quartal unserer Geschichte, trotz aller widrigen Marktumstände“, sagt Georgadze. Zwar investieren immer mehr Deutsche inzwischen auch an der Börse. Allerdings handelt es sich dabei nach Einschätzung des Raisin-CEOs vor allem um „die jüngeren Bevölkerungsschichten“. Der Grund: „Die Risikotragfähigkeit im jungen Alter ist sehr hoch, weil die Anlagezeiträume sehr lang sind“. Der Durchschnittskunde von Raisin sei hingegen in einem Alter von 55 Jahren. Für den sei „eine kurzfristig verfügbare Liquidität“ wichtig und Festgeld für ein bis drei Jahre daher ein sehr wichtiges Anlageprodukt.

Unlängst hat Raisin eine Fusion mit dem Hamburger Konkurrenten Deposit Solutions verkündet, der die Plattform Zinspilot betreibt. Das Gemeinschaftsunternehmen namens Raisin DS wird laut Einschätzung von Branchendiensten mit 2,5 Milliarden US-Dollar bewertet und 170 Partnerbanken haben. Ziel ist es, ein großes europäisches Unternehmen aufzubauen, das auch in den USA wettbewerbsfähig sein kann. Eine solche Größe allein zu erreichen hätte „deutlich länger gedauert und sehr viel mehr Energie in Anspruch genommen“, sagt Georgadze, der die Führung des Gemeinschaftsunternehmens übernehmen soll.

QUELLE: https://www.n-tv.de/mediathek/audio/Podcast/Negativzinsen-tun-den-Menschen-weh-article22673372.html

ZENTRALBANKEN

- CHINA / PBoC

Chinas Notenbank senkt Reserveanforderung um 0,5 Prozentpunkte – DJN, 9.7.2021

Die People’s Bank of China (PBoC) senkt die Reserveanforderung für Banken um 0,5 Prozentpunkte. Die Änderung tritt am 15. Juli in Kraft, wie die Notenbank mitteilte. Mit dem Schritt wird die Liquidität im Bankensystem um 1 Billion Yuan (rund 130 Milliarden Euro) erhöht.

Die Mindestreseve sind Guthaben, die die Banken bei der Zentralbank unterhalten müssen. Die Mindestreservepolitik ist eines der Instrumente einer Notenbank zur Beeinflussung der Geldmenge.

QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53370096-chinas-notenbank-senkt-reserveanforderung-um-0-5-prozentpunkte-015.htm

- EUROPÄISCHE UNION / EZB

Hans Bentzien: Lagarde: Das sind die fünf wichtigsten EZB-Strategieänderungen – DJN, 8.7.2021

EZB-Präsidentin Christine Lagarde betrachtet die folgenden fünf Punkte als die wichtigsten der neuen geldpolitischen Strategie der Europäischen Zentralbank (EZB):

- Inflationsziel

Die EZB strebt nicht mehr eine Inflation von unter, aber nahe 2 Prozent an, sondern glatt 2 Prozent. Damit macht sie laut Lagarde klar, dass 2 Prozent keine Obergrenze sind. Es gebe nun eine bessere Balance zwischen zwei Zielen: Einerseits genug geldpolitischen Spielraum zu haben, um Disinflation zu widerstehen und sie zu bekämpfen und andererseits, die hohen Wohlfahrtskosten einer zu hohen Inflation zu vermeiden. - Symmetrie

Das Bekenntnis zu einem symmetrischen Inflationsziel – Abweichungen in beide Richtungen sind unerwünscht – gibt es schon seit Juli 2019. Es wurde aber, wie Lagarde sagte, nicht richtig wahrgenommen. „Wir haben es nun ins Zentrum unseres Statements gestellt“, sagte Lagarde. Es gebe da keine Mehrdeutigkeit mehr. Die Nähe zur effektiven Zinsuntergrenze erfordert laut der neuen Strategie „kraftvolle oder anhaltende“ geldpolitische Maßnahmen. Andernfalls besteht das Risiko, dass sich die Inflationserwartungen auf einem zu niedrigen Niveau verfestigen. „Das ist sehr schlecht für Preisstabilität und für unseren Handlungsspielraum“, sagte Lagarde. - Kosten selbst genutzten Wohneigentum

Diese sollen nach dem Willen der EZB bei der Inflationsmessung besser berücksichtigt werden. Bis sie in den Harmonisierten Verbraucherpreisindex integriert sind, will die EZB andere Indizes verwenden, die diese Kosten widerspiegeln. - Klimamaßnahmen Teil der geldpolitischen Strategie

Sie sind laut Lagarde „zentral“ für den geldpolitischen Handlungsrahmen und die geldpolitischen Operationen. Lagarde stellte in dieser Hinsicht „sehr innovative Modelle“ der EZB in Aussicht. - Geldpolitische Analysesäulen

Anstand zweier geldpolitischer Analysesäulen – der ökonomischen und der monetären – gibt es nun eine ökonomische sowie eine monetäre und finanzielle Säule. Die EZB will diese beiden Säulen integrieren, weil es zwischen beiden viele Verbindungen und Wechselwirkungen gebe. Die monetäre Säule konzentriert sich Lagarde zufolge schon länger auf das Erkennen finanzieller Ungleichgewichte und die Übertragung des geldpolitischen Signals. Dagegen habe sich der Zusammenhang zwischen Geldmenge und Inflation, auf den die monetäre ursprünglich gerichtet habe, gelockert.

QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53362436-lagarde-das-sind-die-fuenf-wichtigsten-ezb-strategieaenderungen-015.htm

Strategieüberprüfung der EZB – EZB, 8.7.2021

Mit unserer Strategieüberprüfung wollten wir sicherstellen, dass die geldpolitische Strategie der EZB heute und in Zukunft ihren Zweck erfüllt.

Bei der Überprüfung wurden alle Aspekte unserer Geldpolitik im Rahmen unseres Mandats, also der Gewährleistung stabiler Preise, behandelt.

Wir haben uns die Standpunkte von Menschen aus ganz Europa angehört: von Bürgerinnen und Bürgern, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, Mitgliedern des Europäischen Parlaments und zivilgesellschaftlichen Organisationen.

„Unsere neue Strategie ist ein solides Fundament. Sie wird uns künftig bei der Durchführung unserer Geldpolitik leiten.“

Es folgen einzelne Kastentext samt Links zu ausgewählten Themen.

QUELLE: https://www.ecb.europa.eu/home/search/review/html/index.de.html

Hans Bentzien: Neue geldpolitische Strategie: EZB strebt glatt 2% Prozent Inflation an – Überschreitungen erlaubt – DJN, 8.7.2021

Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) hat sich auf die wichtigsten Elemente einer neuen geldpolitischen Strategie geeinigt, deren wichtigstes ein Inflationsziel von glatt 2 Prozent ist. Ein Über- oder Unterschreiten ist laut EZB gleichermaßen unwillkommen. Sie will jedoch in Zeiten, in denen sie an der Zinsuntergrenze operiert, besonders kraftvoll oder ausdauernd agieren und dabei auch eine zeitweise und moderate Überschreitung des Inflationsziels tolerieren.

Bisher steuert die EZB mittelfristig eine Inflationsrate von unter, aber nahe 2 Prozent an. Mit ihrer neuen Strategie reagiert die EZB auf den stetigen Rückgang des realen Gleichgewichtzinses, unter den sie ihren Leitzins senken muss, wenn sie die Wirtschaft stimulieren will.

„Der EZB-Rat ist der Ansicht, dass Preisstabilität am besten gewährleistet ist, wenn mittelfristig ein Inflationsziel von 2 Prozent angestrebt wird“, heißt es in der Mitteilung. Dieses Ziel sei symmetrisch, negative und positive Abweichungen der Inflation von diesem Ziel seien gleichermaßen unerwünscht. „Wenn sich die Wirtschaft in der Nähe der unteren Grenze der Nominalzinsen bewegt, sind besonders energische oder anhaltende geldpolitische Maßnahmen erforderlich, um zu verhindern, dass sich negative Abweichungen vom Inflationsziel verfestigen. Dies kann auch eine vorübergehende Phase implizieren, in der die Inflation moderat über dem Zielwert liegt.“

*** Leitzinsen bleiben Hauptinstrument der Geldpolitik ***

Der EZB-Rat bekräftigte außerdem, dass die Leitzinsen das wichtigste geldpolitische Instrument der EZB bleiben. Andere Instrumente wie Forward Guidance, Ankäufe von Wertpapieren und längerfristige Refinanzierungsgeschäfte (LTROs), die in den vergangenen zehn Jahren dazu beigetragen hätten, die durch die Zinsuntergrenze verursachten Beschränkungen abzumildern, sollten weiterhin fester Bestandteil des Instrumentariums der EZB sein und bei Bedarf eingesetzt werden.

„Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass der EZB-Rat gestern die neue geldpolitische Strategie der EZB genehmigt hat“, schrieb EZB-Präsidentin Christine Lagarde in einer Mitteilung. Die Überprüfung habe es der EZB ermöglicht, ihr Denken zu hinterfragen, sich mit zahlreichen Interessengruppen auszutauschen, zu reflektieren, zu diskutieren und zu einer gemeinsamen Basis für die Anpassung ihrer Strategie zu gelangen, wobei die Zentralbank ihr Hauptmandat, die Preisstabilität, als gegeben ansehe. „Die neue Strategie ist ein starkes Fundament, das uns bei der Durchführung der Geldpolitik in den kommenden Jahren leiten wird“, so Lagarde.

*** HVPI soll langfristig durch Kosten selbst genutzten Wohneigentums ergänzt werden ***

Der EZB-Rat bestätigte, dass der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) nach wie vor das geeignete Maß für die Beurteilung der Preisstabilität sei. Er erkennt jedoch an, dass die Einbeziehung der Kosten für selbst genutztes Wohneigentum in den HVPI die für die Haushalte relevante Inflation besser darstellen würde; dies sei aber ein mehrjähriges Projekt sei. „In der Zwischenzeit wird der EZB-Rat daher bei seinen geldpolitischen Beurteilungen Inflationsmaße berücksichtigen, die erste Schätzungen der Kosten für selbst genutztes Wohneigentum enthalten, um seinen Satz an allgemeineren Inflationsmaßen zu ergänzen“, hieß es weiter.

Der EZB-Rat habe erkannt, dass der Klimawandel tiefgreifende Auswirkungen auf die Preisstabilität hat, und habe sich dementsprechend zu einem ehrgeizigen klimabezogenen Aktionsplan verpflichtet.

Die neue geldpolitische Strategie, soll erstmals bei der Ratssitzung am 22. Juli angewendet werden. Die nächste Überprüfung dürfte 2025 stattfinden.

QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53360327-ezb-strebt-glatt-2-prozent-inflation-an-ueberschreitungen-erlaubt-015.htm

SIEHE DAZU

=> DOKUMENTATION/Das EZB-Statement zur geldpolitischen Strategie – DJN, 8.7.2021

QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53360964-dokumentation-das-ezb-statement-zur-geldpolitischen-strategie-015.htm

EZB gewährt sich mehr Flexibilität bei Inflation – dpa-AFX, 8.7.2021

Europas Währungshüter verschaffen sich beim Thema Inflation mehr Spielraum. Die Europäische Zentralbank (EZB) strebt künftig für den Euroraum eine jährliche Teuerungsrate von zwei Prozent an, wie die Notenbank am Donnerstag mitteilte. Das ist zwar etwas höher als die bisher veranschlagten „unter, aber nahe zwei Prozent“.

Zugleich jedoch wird die EZB bei ihrem Bestreben, mittelfristig Preisstabilität im Währungsraum der 19 Staaten sicherzustellen, künftig zumindest zeitweise „moderat über dem Zielwert“ liegende Inflationsraten akzeptieren. Mit einem solchen „symmetrischen“ Inflationsziel ist die Notenbank nicht mehr unmittelbar zum Reagieren gezwungen, sollten die Inflationsraten zeitweilig nach oben oder nach unten von dem prozentualen Ziel abweichen.

Die Euro-Währungshüter empfehlen zudem, künftig auch die Preise für selbstgenutzte Wohnimmobilien mit in Berechnung der Inflationsrate aufzunehmen, die für sie ein zentraler Gradmesser für ihre Geldpolitik ist. Dies sieht die EZB jedoch als längeren Prozess.

Das veränderte Inflationsziel ist ein Kernergebnis der Überprüfung der geldpolitischen Strategie, welche die seit 1. November 2019 amtierende EZB-Präsidentin Christine Lagarde angestoßen hatte. In den vergangenen 18 Monaten ging es dabei um die Formulierung von Preisstabilität, das geldpolitische Instrumentarium und die Kommunikation der Notenbank.

Hauptziel der Notenbank ist ein ausgewogenes Preisniveau – im Jargon der Währungshüter: Preisstabilität. Dies sieht die EZB am ehesten gewährleistet, wenn die Preise im Euroraum moderat steigen. Daher wurde schon bei Gründung der EZB im Juni 1998 ein Inflationsziel mit Abstand zur Nullmarke gewählt.

Allerdings lag die Teuerungsrate im Euroraum seit 2013 oft deutlich unter der Zwei-Prozent-Marke. Und das, obwohl die EZB seit Jahren gewaltige Summen billiges Geld in die Märkte pumpt und die Zinsen auf Rekordtief hält. Kritiker werfen der EZB daher schon lange vor, sich mit ihrem starren Inflationsziel in eine Sackgasse manövriert zu haben und fordern mehr Spielraum.

QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53360211-ezb-gewaehrt-sich-mehr-flexibilitaet-bei-inflation-016.htm

Hans Bentzien: Lagarde: EZB will bei Inflation „Symmetrie wiederherstellen“ – DJN, 8.7.2021

EZB-Direktorin Christine Lagarde hat angedeutet, dass die Europäische Zentralbank (EZB) im Rahmen ihrer neuen Strategie eine zeitweise erhöhte Inflation durchaus bewusst ins Kalkül zieht. Das Ziel einer durchschnittlichen Inflationsrate von 2 Prozent wie die US-Notenbank verfolge die EZB jedoch nicht.

Lagarde sagte in der Pressekonferenz zur Vorstellung der neuen geldpolitischen Strategie, dass das symmetrische Inflationsziel von 2 Prozent bedeute, dass Abweichungen nach beiden Seiten unerwünscht seien. Lagarde fuhr fort: „Aber wir erkennen auch an, dass wir wegen der effektiven Zinsuntergrenze, die für uns eine Einschränkung darstellt, spezielle Maßnahmen ergreifen müssen, um, wenn sie so wollen, die Symmetrie wiederherzustellen.“

Deshalb könnten bei einem starken negativen Schock „besonders kraftvolle oder persistente Aktionen“ notwendig werden. „Das könnte zu vorübergehenden Phasen führen, in denen die Inflation moderat über dem Zielwert liegt“, erläuterte Lagarde. Dies müsse sie tun, um dem Risiko zu begegnen, dass sich die Inflationserwartungen auf einem zu niedrigen Niveau verfestigten. „Wir verfolgen aber kein durchschnittliches Inflationsziel“, stellte Lagarde klar.

Ein solches Konzept verfolgt die US-Notenbank. Es sieht vor, dass die Fed nach Perioden mit Inflationsraten unterhalb des Zielwerts Perioden mit höherer Inflation zulassen wird.

Lagarde zufolge wurde die Strategie im EZB-Rat einstimmig beschlossen. Nach dem Ende der Pressekonferenz werde die EZB ausführlichere Erläuterungen zur Strategie veröffentlichen.

QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53361945-lagarde-ezb-will-bei-inflation-symmetrie-wiederherstellen-015.htm

Hans Bentzien: Hintergründe der geldpolitischen EZB-Entscheidung: EZB-Rat waren Finanzierungsbedingungen zu fragil für PEPP-Reduzierung – Analysten wittern Fortführung der Politik des leichten Geldes – DJN, 9.7.2021

Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) hat sich bei seinen Beratungen am 9. und 10. Juni für eine Fortsetzung des erhöhten Kauftempos unter dem Pandemiekaufprogramm PEPP entschieden, weil ihm das Finanzierungsbedingungen und der Inflationsausblick insgesamt zu fragil erschienen, um eine Reduzierung des Kauftempos zu riskieren. Im Hinblick auf die Inflationsaussichten gab es durchaus Warnungen davor, dass höhere Erzeugerpreise im aktuellen Umfeld rascher als sonst üblich auf die Verbraucherpreise durchschlagen könnten, wie aus dem Protokoll der Beratungen hervor geht.

„Eine spürbare Verlangsamung des Tempos der Käufe im nächsten Quartal wurde zum gegenwärtigen Zeitpunkt als unangemessen angesehen. Es wurde die Sorge geäußert, dass jede Änderung der Nettokäufe, die nicht auf einer deutlichen Verbesserung der mittelfristigen Inflationsaussichten beruht, zu einer ungerechtfertigten Verschärfung der Finanzierungs- und Finanzbedingungen führen und Zweifel an der Entschlossenheit des EZB-Rats aufkommen lassen würde, die Inflation wieder auf ihr Ziel zurückzuführen“, heißt es in dem Dokument.

Die meisten Mitglieder hätten daher ihre Bereitschaft zum Ausdruck gebracht, sich einem breiten Konsens hinter dem Vorschlag von Chefvolkswirt Philip Lane anzuschließen, das Kauftempo unverändert zu lassen.

Der Rat hatte beschlossen, dass das monatliche PEPP-Kaufvolumen im dritten Quartal erneut deutlich höher als in den ersten Monaten des Jahres sein sollte. Allerdings gab er dem Direktorium die Möglichkeit, die Käufe während der Ferienzeit zu reduzieren.

„Die allgemeinen Parameter für die PEPP-Käufe werden weiterhin vom EZB-Rat auf der Grundlage einer vierteljährlichen gemeinsamen Bewertung der Finanzierungsbedingungen und der Inflationsaussichten beschlossen“, heißt es. Sie würden dann vom Direktorium entsprechend den Marktbedingungen, einschließlich der Saisonalität, flexibel umgesetzt.

In der Diskussion wurde einerseits darauf hingewiesen, dass der Preisdruck in der „Pipeline“, der auf der Vorleistungsstufe entstehe, typischerweise nur begrenzt und langsam auf die Erzeugerpreise für Endverbraucherprodukte und von dort auf die Einzelhandelspreise durchschlage. Gleichzeitig wurde aber gewarnt, dass die Entwicklung dieses Mal anders verlaufen könnte.

Die Unternehmen hätten nach einer langen Phase schwacher Gewinne weniger Spielraum als sonst, um den Preisdruck über ihre Margen zu absorbieren, während die deutliche Nachfragebelebung eine Gelegenheit zur Preisanpassung bieten könnte.

„Auch könnte es zu einer größeren Weitergabe höherer Preise auf die Endverbraucherstufen kommen, wenn die Haushalte bereit wären, wegen der unfreiwillig hohen Ersparnisse höhere Preise zu zahlen“, heißt es weiter. Vor diesem Hintergrund wurde demnach argumentiert, dass nicht nur auf kürzere Sicht, sondern auch mittelfristig Aufwärtsrisiken bestehen könnten.

Bei der nächsten Ratssitzung am 22. Juni folgt die EZB bereits ihrer neuen geldpolitischen Strategie, die von Analysten allgemein als etwas „dovisher“ [in etwa: gemäßigter] als zuvor empfunden wird. Das könnte Erwartungen stützen, dass die EZB ihre sehr lockere Geldpolitik länger als bisher gedacht fortführt. Eine Entscheidung über das Pandemiekaufprogramm PEPP wird allgemein für September erwartet.

QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53372312-ezb-rat-waren-finanzierungsbedingungen-zu-fragil-fuer-pepp-reduzierung-015.htm

Hans Bentzien: Weidmann: Neue EZB-Strategie hilft bei Sicherung der Preisstabilität – DJN, 9.7.2021

EZB-Ratsmitglied Jens Weidmann hat die neue geldpolitische Strategie der Europäischen Zentralbank (EZB) verteidigt. „Die neue Strategie hilft der Geldpolitik, Preisstabilität für die Menschen im Euroraum zu sichern“, heißt es in einer Erklärung Weidmanns. Eine Inflationsrate von 2 Prozent in der mittleren Frist sei als Ziel klar und leicht zu verstehen. „Wir streben weder niedrigere noch höhere Raten an, das war mir wichtig“, so Weidmann. Bisher hatte die EZB Preisstabilität als eine Inflationsrate von unter, aber nahe 2 Prozent definiert.

Laut der neuen Strategie kann die Inflation vorübergehend in die eine oder andere Richtung vom Ziel abweichen. „Aber wir machen unsere Geldpolitik nicht von Zielverfehlungen in der Vergangenheit abhängig: Unsere Strategie bleibt nach vorne gerichtet und berücksichtigt die neue Herausforderung der effektiven Zinsuntergrenze“, stellte Weidmann klar.

Das ist der wesentliche Unterschied zwischen der EZB-Strategie und der von der US-Notenbank verfolgten Strategie eines durchschnittlichen Inflationsziels. Letzteres bedeutet, dass die US-Notenbank nach Phasen zu niedriger Inflation auch Phasen erhöhter Inflation tolerieren will.

Klimawandel und Klimaschutz werden laut Weidmann künftig eine bedeutende Rolle dabei spielen, wie die EZB ihr Mandat erfüllt. „Wir bauen nicht nur unsere Analysekapazitäten aus. Es ist richtig, dass wir insbesondere bei den finanziellen Risiken aus Klimawandel und Klimapolitik ansetzen, die Offenlegung notwendiger Informationen fordern und unser Risikomanagement verbessern“, erläuterte der Bundesbank-Präsident.

QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53368782-weidmann-neue-ezb-strategie-hilft-bei-sicherung-der-preisstabilitaet-015.htm

EZB erwartet keine starke Inflation – dts, 10.7.2021

Isabel Schnabel, Mitglied des Direktoriums der Europäischen Zentralbank (EZB), hat Sorgen vor einem zu starken Anstieg der Inflation zurückgewiesen. „Ich bin mir sicher, dass wir keine übermäßig hohe Inflation erleben werden“, sagte sie der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“ (FAS).

Zwar gebe es in Deutschland derzeit aufgrund der Pandemie eine relativ hohe Inflation, aber diese Entwicklung sei vorübergehend. Schnabel verteidigte das neue, höhere Inflationsziel der EZB von zwei Prozent. „Zum einen ist der Anstieg des Inflationsziels minimal. Zum anderen hat ein Ziel von zwei Prozent eine wichtige Funktion: Es schafft zusätzliche Spielräume, damit unsere Geldpolitik ihre stabilisierende Wirkung entfalten kann.“

Die EZB-Direktorin richtete auch einen Appell an die Euro-Mitgliedstaaten: „Jeder Mitgliedstaat muss sich darüber im Klaren sein, dass die Zinsen nicht immer niedrig bleiben werden. Das bedeutet vor allem eines: Die Staaten müssen das viele Geld, das in der Pandemie aus guten Gründen geflossen ist, durch gezielte Maßnahmen so einsetzen, dass sie auf einen nachhaltigen Wachstumspfad kommen.“ Die vor allem in Deutschland noch immer umstrittenen Anleihekäufe der Notenbank bezeichnete Schnabel als Instrumente, die in der Nähe der Nullzinsgrenze wirksam und unverzichtbar seien. Sie zählten zum „normalen Instrumentarium“ der Notenbank.

Schnabel sagte der FAS, dass die EZB in Zukunft Fragen des Klimawandels stärker berücksichtigen werde. „Der Klimawandel ist das größte Risiko, dem sich die Volkswirtschaften in den nächsten Jahrzehnten gegenübersehen, und er hat massive Auswirkungen auf die Preisstabilität und damit auf die Geldpolitik.“ Es sei nicht akzeptabel, dass emissionsintensive Unternehmensaktivitäten durch die Geldpolitik begünstigt würden. Die EZB kauft im Rahmen ihrer Anleihekaufprogramme auch Anleihen von Unternehmen mit hohem CO2-Ausstoß.

QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53375922-ezb-erwartet-keine-starke-inflation-003.htm

EZB-Negativzins ist laut Rechtsgutachten verfassungswidrig – WOCHENEND-ÜBERBLICK / DJN, 5.7.2021

Die anhaltende Negativzinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) wird in einem Gutachten als verfassungswidrig gewertet. Diese Geldpolitik bedeute eine Enteignung der Sparer und verletze das im deutschen Grundgesetz und im Europarecht garantierte Recht auf Privateigentum, schlussfolgert der frühere Bundesverfassungsrichter Paul Kirchhof in einem Rechtsgutachten für die Sparda Banken.

QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53323543-wochenend-ueberblick-wirtschaft-politik-03-und-04-juli-2021-015.htm

Kirchoff: „Enteignung der Sparer“ Negativzins laut Gutachten verfassungswidrig – n-tv, 3.7.2021

Immer häufiger verlangen Banken von Sparern Negativzinsen. Grund ist die Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank. Diese widerspricht jedoch dem deutschen Grundgesetz und Europarecht, heißt es nun in einem Rechtsgutachten. Erstellt hat es ein ehemaliger Bundesverfassungsrichter.

Die anhaltende Negativzinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) wird in einem Gutachten als verfassungswidrig gewertet. Diese Geldpolitik bedeute eine Enteignung der Sparer und verletze das im deutschen Grundgesetz und im Europarecht garantierte Recht auf Privateigentum, schlussfolgert der frühere Bundesverfassungsrichter Paul Kirchhof in einem Rechtsgutachten für die Sparda Banken, über das die „Welt“ berichtete.

„Das Sparen darf nicht als Anlageform für die Bevölkerung mit kleinem Vermögen gegenüber der Aktie und der Immobilie als Anlageform für Personen mit höherem Geldeigentum benachteiligt werden“, heißt es demnach in dem Gutachten. Die EZB hatte 2014 erstmals ihren Einlagesatz in den negativen Bereich gesenkt. Aktuell liegt dieser Leitzins, zu dem sich die Banken bei der Zentralbank refinanzieren, bei minus 0,5 Prozent. Trotz steigender Inflation hat die EZB angekündigt, die Niedrigzinspolitik beibehalten zu wollen.

„Mit dem Negativzins wird der Sparer enteignet, obwohl der Staat prinzipiell nicht auf Privateigentum zugreifen darf. Das ist verfassungswidrig und widerspricht auch dem Europarecht“, sagte Kirchhof der Zeitung. Das Grundrecht, Nutzen aus seinem Eigentum ziehen zu können, sei Teil der im Grundgesetz garantierten Eigentümerfreiheit. „Und dieses Grundrecht wird dem Sparer durch die Zinspolitik der EZB genommen“, betonte der Jurist. Sein Gutachten soll am Montag in Berlin veröffentlicht werden.

Laut dem Vergleichsportal Verivox verlangen aktuell 349 Banken Negativzinsen von Privatkunden, fast doppelt so viele wie noch Ende 2020. In dieser Woche hatte auch die drittgrößte deutsche Bank ING angekündigt, ab einem Freibetrag von 50.000 Euro einen Negativzins zu verlangen. (ntv.de, chf/AFP)

QUELLE: https://www.n-tv.de/wirtschaft/Negativzins-laut-Gutachten-verfassungswidrig-article22660310.html

Interview: Ökonom erklärt Negativzinsen „In der Verfassung steht nichts von Sparern“ – n-tv, 5.7.2021

Verfassungsrechtler Paul Kirchhof behauptet, die negativen Einlagezinsen der Europäischen Zentralbank verstießen gegen die Verfassung, da sie Sparer „enteigneten“. Wirtschaftsprofessor Jens Südekum erklärt im ntv.de-Interview, warum er diese Argumentation für ein „Desaster“ hält und was es mit den Minuszinsen der Banken wirklich auf sich hat. …

=> KOMMENTAR AUS FREMDER FEDER

QUELLE: https://www.n-tv.de/wirtschaft/In-der-Verfassung-steht-nichts-von-Sparern-article22663302.html

Videobeitrag – Südekum zu Kritik an EZB-Politik „Negativzinsen können gar nicht verfassungswidrig sein“ – n-tv, 5.7.2021

Der frühere Verfassungsrichter Kirchhof hält die Negativ-Zinspolitik der EZB für verfassungswidrig, Sparer würden damit „enteignet“, heißt es in einem Gutachten. Wirtschaftsprofessor Jens Südekum widerspricht aufs Schärfste und erklärt im ntv-Interview, warum das Gegenteil der Fall ist.

QUELLE (inkl. 3:29-min-Video): https://www.n-tv.de/mediathek/videos/wirtschaft/Negativzinsen-koennen-gar-nicht-verfassungswidrig-sein-article22663062.html

Hans Bentzien: Sparda-Banken: EZB muss Negativzinspolitik beenden – Bezug zum Kirchhoff-Gutachten – DJN, 5.7.2021

Der Verband der Sparda-Banken hat die Europäische Zentralbank (EZB) aufgefordert, ihre Negativzinspolitik zu beenden. „Die seit Jahren andauernde Null- und Negativzinspolitik der EZB trifft unsere Kunden als Sparer und unsere Banken hart“, schreibt Florian Rentsch, Vorstandsvorsitzender des Verbandes der Sparda-Banken, in einer Mitteilung. Rentsch beruft sich auf ein von seinem Verband in Auftrag gegebenes wissenschaftliches Gutachten des ehemaligen Verfassungsrichters Paul Kirchhof, demzufolge die Erhebung von Negativzinsen durch die EZB gegen deutsches Verfassungsrecht und gegen europäische Grundfreiheiten verstoße.

In Kirchhoffs Gutachten heißt es, die EZB habe die zentrale Aufgabe, die Stabilität des Geldwertes zu sichern. In diesem Auftrag sei sie in den vergangenen Jahren auch erfolgreich gewesen. „Doch jetzt überschreitet sie mit dem Nullzins und dem Negativzins ihren Auftrag zur Währungspolitik und betreibt Wirtschaftspolitik, um den überschuldeten Staaten billige Kredite und sogar finanzielle Anreize zur weiteren Verschuldung zu bieten.“ Ein solcher Akt jenseits der zugebilligten Kompetenz der EZB überschreite die europarechtlichen Grenzen der Staatsverschuldung und widerspreche dem Verschuldungsverbot des Grundgesetzes.

EZB-Vertreter, unter ihnen auch deutsche, haben die Praxis der Zinserhebung auf Guthaben wiederholt als ein wirksames geldpolitisches Instrument verteidigt. Die Banken selbst geben in der EZB-Quartalsumfrage zur Kreditvergabe seit geraumer Zeit an, dass die negativen Zinsen ihre Nettozinseinnahmen verringern, aber das Volumen der an die Wirtschaft ausgereichten Kredite erhöhen. Ökonomen weisen zudem darauf hin, dass die EZB mit ihren Zinssenkungen lediglich die Entwicklung des realen Gleichgewichtszinses nachvollziehe, unter dem ihre Zinsen liege müssten, wenn sie Wachstum und Inflation stützen wolle.

Die deutschen Banken leiden besonders stark darunter, dass sie auf ihre Überschusseinlagen bei der EZB Zinsen zahlen müssen. Das liegt daran, dass sie im Durchschnitt stärker vom Zinsgeschäft und weniger von Gebühren leben und diese Belastung wegen des starken Wettbewerbs in Deutschland nicht einfach an ihre Kunden weitergeben können.

QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53329010-sparda-banken-ezb-muss-negativzinspolitik-beenden-015.htm

Andrea Thomas (WSJ): CDU-Wirtschaftsrat wirft EZB schleichende Enteignung vor – DJN, 5.7.2021

Der Wirtschaftsrat der CDU wirft der Europäischen Zentralbank (EZB) schleichender Enteignung vor. In der Debatte um die Niedrigzinspolitik der EZB unterstützt der Wirtschaftsrat die Kritik des ehemaligen Verfassungsrichters Paul Kirchhof, der die Geldpolitik der EZB in einem Gutachten als verfassungswidrig einstuft.

„Die EZB-Geldpolitik kommt einer schleichenden Enteignung der Bürger in den solideren Staaten gleich. Durch die Niedrigzinspolitik schmelzen Sparguthaben dahin und entwerten Altersvorsorgerücklagen schleichend“, kritisierte Wolfgang Steiger, Generalsekretär des Wirtschaftsrates.

Gleichzeitig heize die EZB eine Ausgabenpolitik der Mitgliedsstaaten mit immer astronomischer anmutenden Summen an, der jeder Vorwand von Corona bis zu Klimarettung nur recht zu sein scheine. „Wer in der EZB, den Euro-Ländern oder auch der EU-Kommission bedenkt noch das Ende? Niederländer und Österreicher, die früher immer hinter und neben Deutschland standen, wirken hier – durch Berlin im Stich gelassen – wie einsame Rufer“, monierte Steiger.

QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53327111-cdu-wirtschaftsrat-wirft-ezb-schleichende-enteignung-vor-015.htm

Hans Bentzien: EZB/Schnabel: Hoffnung auf Ende der Niedriginflationsphase – DJN, 4.7.2021

EZB-Direktorin Isabel Schnabel hat die Hoffnung, dass der Euroraum in den nächsten Jahren dem Umfeld niedriger Wachstums- und Inflationsraten entkommen kann – wenn die Europäische Zentralbank (EZB) vorübergehend erhöhte Inflationsraten zulässt. „Eine stärkere und schnellere Überwälzung der erhöhten Erzeugerpreisinflation, eine länger andauernde Wachstumsphase über dem Potenzial der Wirtschaft und eine positive Preis-Lohn-Spirale könnten die Wirtschaft des Euroraums aus dem Umfeld mit niedrigem Wachstum und niedriger Inflation vor der Pandemie herauszuführen“, sagte Schnabel laut veröffentlichtem Redetext beim Petersberger Sommerdialog.

Im günstigsten Szenario würde die Inflation laut Schnabel in den kommenden Jahren höchstwahrscheinlich deutlich unter den Niveaus bleiben, die in den 70er und 80er Jahren die Preisstabilität und damit den Wohlstand und den sozialen Zusammenhalt bedrohten – vor allem dank der stabilitätsorientierten Politik der unabhängigen Zentralbanken.

„Stattdessen bietet die derzeitige Aufbruchstimmung und Zuversicht nach einer langen Periode sehr niedriger Inflation in Verbindung mit erheblichen öffentlichen und privaten Investitionen in digitale und grüne Technologien eine willkommene Gelegenheit, die langfristigen Inflationserwartungen wieder stärker an der Definition des EZB-Rats von Preisstabilität auszurichten“, sagte Schnabel.

Sie selbst sieht zunehmend Anzeichen dafür, dass diese Neuausrichtung allmählich stattfindet. Damit sie nachhaltig werde, müsse die Geldpolitik expansiv bleiben, um die einsetzende Erholung nicht abzuwürgen. „Eine solche Geduld kann dazu führen, dass die Inflationsergebnisse für eine vorübergehende Zeit moderat über unserem Ziel liegen. Dies wird eine notwendige und verhältnismäßige Voraussetzung sein, um die Bedingungen zu schaffen, um einer niedrigen Inflation zu entkommen“, sagte Schnabel.

QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-07/53321122-ezb-schnabel-hoffnung-auf-ende-der-niedriginflationsphase-015.htm

COMMENT: die doppelt abgeweideten Staatsbürger*innen: erst Niedrigzins auf dem Sparbuch, dann Inflation beim Einkauf. Was, wenn die Lohnforderungen fruchten und zu verständlichen Lohnsteigerungen führen?

EZB will Klimaschutz in der Geldpolitik größeres Gewicht geben – dpa-AFX, 8.7.2021

Die Europäische Zentralbank (EZB) will dem Klimaschutz in ihrer Geldpolitik größeres Gewicht geben. Der EZB-Rat habe „einen umfassenden Aktionsplan mit einem ehrgeizigen Fahrplan zur weiteren Einbeziehung von Klimaschutzüberlegungen in seinen geldpolitischen Handlungsrahmen beschlossen“, teilte die Notenbank am Donnerstag in Frankfurt mit.

Mit diesem Beschluss unterstreiche das Führungsgremium der Zentralbank für die 19 Eurostaaten seine Verpflichtung, „ökologische Nachhaltigkeitsüberlegungen systematischer in seiner Geldpolitik zu berücksichtigen“. Das sei eines der Ergebnisse der Strategieüberprüfung, die die EZB in den vergangenen 18 Monaten vorgenommen habe.