Views: 109

Die zurückliegende Woche war mehr als reichlich mit Meldungen gesegnet – Lesestoff für eine ganze Woche sozusagen. Hier die geraffte Übersicht.

Schon wie letzte Woche hier vermerkt:

FÜR DEN EILIGEN LESER gibt es – wie letzte Woche ebenso – summa summarum nur zu vermerken, dass sich die Wirtschaft weltweit zwar weiter belebt hat, wenn auch nicht mehr mit Riesenschritten wie in der letzten Zeit, eher mit leichten Eintrübungen da und dort – ebenso steigt allerdings auch die Inflation wegen der deutlich zunehmenden Rohstoff- und Energiepreise. Die vermehrte Geldentwertung sei, so die EZB, nur ein vorübergehendes, kein bleibendes Phänomen. Die gestörten Lieferketten sorgen für reichlichen Preisauftrieb. SENTIX sieht keine Sommerhausse an den Finanzmärkten kommen, eher das Gegenteil dürfte der Fall sein. Gold und Silber glänzen weiterhin.

IN DEN VORDERGRUND schoben sich u.a. die Wirtschaftsprognosen für Deutschland, abermals die Nachrichten zu den diversen Zentralbanken, Einzelnes zur NextGeneration-Anleihe.

BEACHTENSWERT AUCH Studien zu den Befindlichkeiten junger Menschen.

ÜBERSICHT

- INTERNATIONAL

- Rohstoffe Superzyklus bei den Rohstoffen – Steigende Rohstoffpreise treiben die Inflation und belasten große Teile der Weltwirtschaft. Doch es gibt auch Profiteure dieser Entwicklung

- Weltweites Vermögens-Ranking: Private Vermögen erreichen zusammen Rekordwert von 250 Billionen US-Dollar: weltweit machte die Pandemie Menschen reicher gemacht – Superreiche vermehren sich wie nichts: 60.000 Menschen auf der Welt mit mehr als 100 Mio US-Dollar – Nach den USA und China liegt Deutschland mit 2.900 Superreichen auf Platz drei

BÖRSEN - SENTIX-Sentimente: schwache Nachverfalls-Woche. Mit Blick auf jahrelange Beobachtungen lässt „finale Stärkephase“ bis Ende Juli wahrscheinlich erscheinen. Aber: Profils verlieren an Grundvertrauen in Aktien; Gold verschnauft zunächst, setzt dann Aufschwung fort.

- Commerzbank sieht Gefahr einer Finanzblase im Euroraum – Immobilienmarkt betroffen – Finanzstabilität: EZB setzt makroprudenzielle Instrumente gegen Finanzblasen ungenügend ein – EZB sieht keine Immobilienblase – Inflation unter Zielgröße: notwendiger Schritt gegen Finanzblasen für EZB-Rat zu groß

- Wall Street: 500 Milliarden Dollar: US-Konzerne steigern Aktienrückkäufe auf neuen Rekord – Die Unternehmen geben 2021 so viel für den Erwerb eigener Aktien aus wie nie zuvor. Das treibt die Börsenkurse – lässt aber die Schulden steigen

- Die Reddit-Trader kommen! – Auch in deutschen Internet-Foren werden jetzt Penny-Aktien hochgejubelt. Der Schweizer Markt wird verschont, bis jetzt

ZENTRALBANKEN - – JAPAN

BoJ hält an lockerer Geldpolitik fest – Neues Kreditprogramm, neue Kreditfazilität, denn: Klimawandel mit langfristig „extrem große[m] Einfluss“ auf Wirtschaft, Preise und finanziellen Bedingungen – Pandemie-Folgen: Programm mit zinslosen Krediten bis März 2022 verlängert – Zielrendite für 10-jährige Anleihen weiter bei 0 Prozent, ebenso weiter der Einlagenzins von minus 0,10 Prozent – BoJ bestätigt Kaufvolumen für börsennotierte Fonds (ETF) - – SCHWEIZ

Der Chart des Tages: Nationalbank: kein Wort zu viel zum Franken - – EUROPÄISCHE UNION

EZB: Analysten zu Leitzinsen und Anleihekaufprogrammen (APP): 2024e erste Anhebung des Einlagenzinses, 2025e positiver Zinssatz – PEPP: kein volle Ausschöpfung der eingeräumten 1,85 Billonen Euro, Nettokäufe im März 2022 beeindet - Minderung des Tier-1-Kapital um 70 Milliarden Euro für 39 Banken – EZB verlängert Sonderregelung für Anwendung der Leverage Ratio – Anforderung einer Leverage Ratio von 3 Prozent ab 28. Juni

- EZB/Lane: Höhere Haushaltsdefizite nicht besorgniserregend – Im Vergleich zu vergangenen Schuldenepisoden stehen dieses Mal hohe inländische Privatvermögen den Staatsschulden gegenüber – Nettoauslandsschulden bleiben niedrig – Eine Art Inlandsverschuldung: Künftige Ausgaben öffentlicher Hände werden aus NExtGeneration-Anleihe bezahlt werden, nicht aus nationalen Staatshaushalten

- EZB/Schnabel: Marktneutralität durch Markteffizienz ersetzen, um Klimaschutzbelange zu unterstützen – CO2-produzierende Unternehmen nehmen Anleihemarkt stärker in Anspruch – Regulierung möglich: Ausschluss COS-intensiver Anleihen oder langsame Anpassungen der Geldpolitik (Tilting) – Tilting als komplizierter Weg: enger Markt für „grüne“ Anleihen lässt einschleichende Strategie mit Umgang CO2-intensiver Anleihen geraten sein

- Lagarde: Trotz Kompletter Erholung des BIP 2022Q1e: Beendigung PEPP Ende März 2022 keine ausgemachte Sache

- Derzeit verfrühte Diskussion um PEPP-Ausstieg: EZB/Lane dämpft Erwartungen für Ratssitzung im September – Datengrundlage für Entscheidungen möglicherweise im September noch nicht vorhanden – Eingeplantes PEPP-Volumen von 1,85 Billionen Euro wird womöglich nicht ausgeschöpft werden

- Abkehr von Krisenhilfen: EZB-Ratsmitglied Olli Rehn: Im September wird diskutiert – Im Fokus das umfangreiche Anleihe-Kaufprogramm PEPP – Auch in 2021Q3 umfangreiche Anleihekäufe

- Lagarde: EZB am Wochenende vom 19./20.6. bei Strategiediskussion gut vorangekommen – Im Vorfeld geplanter Strategieüberprüpfung: vertiefte informelle Diskussionen über die künftige geldpolitische Strategie – Themen: Definition und Messung von Preisstabilität und ihr zugrunde liegende analytische Rahmen, die mittelfristige Ausrichtung, die Rolle des Klimawandels bei der Formulierung der Geldpolitik und die Modernisierung der geldpolitischen Kommunikation

- COMMENT: Als wunderschöne gediegene und abgelegene Treffpunkte…

- Lagarde: Häufigere EZB-Strategieprüfungen mit Amtszeit der Präsidentschaft abstimmen – Lagarde stellt Periode von fünf Jahren in Frage: Strategieüberprüfung grundlegend, daher nicht zu häufig durchführen

- EZB/Panetta: Bargeldnachfrage steigt trotz sinkender Barzahlungen – Private sichern sich in Krisensituationen ab: Banknoten gefragt – Umfrage: Mitte 2020 nutzten 40 Prozent Bargeld seltener

- Enria/Bankenaufsicht: EZB berät am 23. Juli über Ausschüttungsverbot – Empfehlung zum Dividendenausschüttungs- und Aktienrückkaufsstopp wurde von den meisten Banken eingehalten – Verbot soll „kein permanentes Instrument im Werkzeugkasten“ der Bankenaufsicht werden

- EZB-Vorschlag: Großbanken müssen Vorstandssitze mit Frauen besetzen zur Hebung der Effektivität der Unternehmensführung – Nur 8 Prozent der Vorstandsvorsitzenden europäischer Kredit- und Investmentinstitute Frauen – Nur ein Fünftel der Positionen in den Führungsgremien der größten europäischen Banken von Frauen besetzt – Unterschiedliche Gleichstellungsgesetze in den europäischen Ländern als Hürde

- – DEUTSCHLAND

Coronakrise – Für den Fall des Notfallendes: Weidmann fordert baldiges Ende der Krisen-Hilfen – Bedingung: gefestigte Wirtschaftserholung – Älteres APP-Programm nicht zum Abferdern eines auslaufenden PEPP-Programmes heranziehen – Keine Einstimmigkeit im EZB-Rat bezüglich PEPP: Weidmann bedauert beschleunigtes Aufkaufprogramm im nächsten Quartal - Bundesbank: Basel 3 hebt Eigenkapitalanforderungen deutscher Banken um 8% – Für größere Banken Anhebung um 22 Prozent – Basel 3 noch nicht in EU-Recht gegossen – Regulatorische Entlastung kleiner Banken bei konstanten Anforderungen an deren Kapital- oder Liquiditätsausstattung

- Wuermeling: Deutsche Banken konnten Negativzins 2020 mindestens kompensieren dank Konditionsanpassungen im Einlagengeschäft – Weitergabe von Negativzinsen und andere Zinsanpassungen

- Höhepunkt kommt erst: Deutsche Banken derzeit mit weniger notleidenden Krediten als erwartet – Statt erwarteten 45 Milliarden Euro nur 33 Milliarden Euro – Zeitverzögerte Krise: Volumen der notleidenden Kredite für 2022 bei 47 Milliarden Euro erwartet – Ausfallswahrscheinlichkeiten werden zu gering eingeschätzt

USA - Astrid Dörner: „Es könnte sich herausstellen, dass die Inflation höher ist und länger anhält, als wir erwarten.“: US-Notenbank-Chef Jerome Powell stellt zwei Zinsschritte bis Ende 2023 in Aussicht und erwartet höhere Inflation – Die US-Notenbank lässt ihren Leitzins unverändert, bereitet die Märkte aber auf eine Abkehr der ultralockeren Geldpolitik vor. Fed-Chef Powell schraubt zudem die Inflationserwartung nach oben – Unicredit-Experten: gefühlte Inflation liegt bei 4,1 Prozent

- Höchstpreise schrecken Käufer: ab US-Holzpreis bricht in Rekordtempo ein

- Stärkster Zuwachs seit 2010: Erzeugerpreise steigen im Vorjahresvergleich deutlich um +6,6 Prozent – stärkster Zuwachs seit Erhebungsbeginn – Inflationserwartungen werden angeheizt

- Frühindikatoren des Conference Board steigen wie erwartet – Zusammengesetzter Indikator stieg bereits im April

- Philly-Fed-Index im Juni wenig verändert, aber Subindex für Auftragseingang bildet sich schwächer, Beschäftigungssubindex stärker ab

- New Yorker Konjunkturindex fällt im Juni stärker als erwartet – Indices für Ordereingang und Beschäftigung sanken

- US-Industrieproduktion im Mai auf Monatssicht um +0,8 Prozent gestiegen – Basiseffekt: Anstieg im Jhresvergleich um +16,3 Prozent – Starker Anstieg auch für die Produktion im verarbeitenden Gewerbe: Vormonatsplus 0,9 Prozent, Jahresplus 18,3 Prozent

- Der Chart des Tages – US-Einzelhandel deutlich über dem langjährigen Trend: annualisiertes Wachstum für die vergangenen zwei Jahre bei 10 Prozent

- Umsätze der US-Einzelhändler im Mai schwächer als erwartet – Lieferkettenstörungen als Ursache

- Baugenehmigungen und -beginne enttäuschen, wenig Zunahem bei neu begonnenen Wohnungsbauten – Expertenerwartungen wurden für beide Parameter enttäuscht

- Nach Revision für die Vorwoche nach unten: Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe steigen wider Erwarten – Negligeable Erhöhung der Zahl der Arbeitslosenempfänger

CHINA - Der Chart des Tages – Kein Platz für Jeans: Container-Frachtkosten steigen rapide – Ungeliebte Inflation wird in witer Jahreshälte Thema bleiben

- Corona ist nicht unser einziges Problem: Containerhafen Yantian, einer der umtriebigsten Häfen der Welt, liegt Corona-bedingt lahm

- China: Einzelhandel und Industrie entwickeln sich schwächer als erwartet

- Chinesische Direktinvestitionen in Europa fallen 2020 auf 10-Jahres-Tief – Befürchtung des Unternehmens-Aufkaufs durch China nicht eingetreten – Trotz attraktiven Industriestandorts: Pandemiefolgen, chinesische Kapitalabluss-Hemmnisse, europäische Restriktionen hemmen chinesische Investitionen – Deutschland von China vor allen anderen bevorzugt – EU-China-Streitereien könnten chinesische Investitionsneigungen künftig vermehrt stören

GROSSBRITANNIEN - Virulente Delta-Variante bedingt höchsten Tageswert an Corona-Neuinfektionen seit Februar – Hohe bekannte Inzidenz und gleich hoch eingeschätzte Dunkelziffer dafür – Geplantes Restriktionsende auf 19. Juli verschoben – Beschleunigtes Impfprogramm geplant

Großbritannien: Einzelhändler verlieren im Mai überraschend an Umsatz – Hintergrund: Lockerungen bedingen vermehrte Bar- und Restaurant-Besuche, Lebensmittelhandel verliert nach kräftigem Anstieg im April deutlich – Einzelhändler-Umsatz insgesamt steigt dank Basiseffekt um 25 Prozent – Online-Umsätze überwiegen

SCHWEIZ - Starker Aufschwung: Die Schweizer Wirtschaft hat das Vorkrisenniveau wieder erreicht – Experten: erst 2022 wird Wirtschaft den Vor-Corona-Pfad wieder vollständig aufgenommen haben – Lockerungsschritte beflügeln

EUROPÄISCHE UNION – EUROZONE - Coronakrise mit neuem Fragezeichen: Ausbreiten der Delta-Variante soll auch Thema bei EU-Gipfel sein – EU-Beziehung zu Russland und Türkei – Diskurs im inklusiven Gipfel-Format: Fortschritte im Bereich Banken und Kapitalmarktunion

- Neueste Entwicklung betreffend Emission der NextGenerationEU -Anleihe (NGEU): EU lässt mehrere Banken wieder zu Anleiheemissionen zu – Liste der entlasteten Banken: JP Morgan Chase, Citigroup, Bank of America, Barclays, Deutsche Bank, Nomura, Unicredit und Credit Agricole – Mit Geldstrafen sanktionierte Banken

- COMMENT: Sanktionen und Restriktionen hin oder her. …

- Emission der NextGenerationEU-Anleihe (NGEU) im Volumen von 20 Milliarden Euro: EU schloss mehrere Großbanken von Anleiheemissionen aus – Betroffen sind u.a.: Barclays, JP Morgan, Nomura, Unicredit, Bank of America, Citigroup und Credit Agricole

- Finanzminister der Europäischen Union (EU) blicken auf Freitag: Deutsches Finanzministerium sieht EU-Aufbaufonds gut im Zeitplan – 23 Länder haben ihre nationalen Aufbau- und Resilienzpläne bereits vorgelegt – Im Fokus: wirtschaftliche Erholung in Europa, Umsetzung des EU-Wiederaufbauplanes, Stärkung der Banken-Union, Vorbereitung des 20G-Treffens Mitte Juli u.a. – Globale Mindessteuer im Blick – Kreise

- Inflation im Euroraum steigt im Mai auf 2,0 Prozent auf Jahressicht – Jahres-Kernteuerung von 0,7 Prozent auf 1,0 Prozent angestiegen

- Industrie in der Eurozone im April stärker erholt als erwartet

- Keine Inflation in Sicht: Wachstum der Euroraum-Arbeitskosten verlangsamt sich stark – Niedrige Lohnnebenkosten durch Steuererleichterungen und staatliche Subventionen bedingt

- Nach drei Jahren währenden Rückgängen: Euroraum-Leistungsbilanzüberschuss steigt im April – Handels- und Kapitalbilanz jeweils mit positivem Saldo – Kapitalbilanz gespalten: Plus bei Direktinvestitionen, Minus bei Portfolioinvestitionen in Form von Aktien und Anleihen

- Jahrelanger Handelsstreit beendet: USA und EU setzen Boeing-Airbus-Streit aus – Strafzölle werden für fünf Jahre ausgesetzt

- EU und USA vor Einigung im Boeing-Airbus-Handelsstreit – Kreise

FRANKREICH - Frankreich: Inflation steigt auf höchsten Stand seit Ende 2018

ITALIEN - Italien / HVPI: Inflation stabil bei 1,2 Prozent – Geldentwertung nimmt im Monatsvergleich leicht ab

- Italiens erloschene Leidenschaft für China

DEUTSCHLAND – FRANKREICH - Merkel und Macron im Gespräch über Rückkehr zum Stabilitätspakt in nächsten Jahren – Rückkehr zur bis 2023 ausgesetzten Defizitregel „erst in Jahren“ – Merkel: „Vor-Pandemieniveau wirtschaftlich zu erreichen, möglichst schnell.“ – Macron: Wachstum und Jobs an erster Stelle

- Deutsche HVPI-Inflation steigt im Mai deutlich auf 2,4 Prozent – Nationale Inflationsrate steigt um 0,5% auf 2,5 Prozent – Energieprodukte und CO2-Abgabe als Treiber

DEUTSCHLAND - Nach vorausgelaufenen stärkeren Zuwächsen im Mai höchster Zuwachs seit Herbst 2008: Erzeugerpreise steigen im Jahresvergleich weiter auf 7,2 Prozent – Experten-Erwartungen für Mai übertroffen – Wegen Lieferkettenproblemem: Vorleistungsgüter mit deutlichen Preisanstiegen – Massiv im Aufwind recycelte Metalle und Schrott – Holz und Stahl steigen auf Jahressicht um ein Drittel – Energiepreise

- Treibhausgasneutralität bis 2045 Klimaschutz als Miet-Preistreiber gefürchtet – Die angestrebte Klimaneutralität beinhaltet verschärfte Vorgaben für Gebäude

- Auftragsbestand der deutschen Industrie im April auf Rekordwert

- DIW hebt deutsche Wachstumsprognose leicht an: 2021e +3,2 Prozent, 2022e +4,3 Prozent – Immer Mehr Menschen geimpft und sinkende Indizdenzen sorgen für beginnende Wirtschaftsnormalisierung – Langer Weg zur Erholung: Pandemie könnte dennoch für Rückschläge sorgen

- IfW: Selbsttragender Aufschwung in Deutschland mit 2021e + 3,9 Prozente, 2022e +4,8 Prozent – Preissteigernde Produktionshemmnisse bremsen Aufschwung – Gute Auftragslage gedämpft durch Lieferengpässe – Aufgestaute Kaufkraft treibt Wirtschaft, aber auch Preise an – Unterjährige Teuerung bis zu 4 Prozent möglich, im Gesamtjahr milder mit 2021e + 2,6 Prozent, 2021e +1,9 Prozent

- RWI: Deutsche Konjunktur nimmt wieder Fahrt auf: Wachstum 2021e+3,7 Prozent, 2022e +4,7 Prozent – Gering sinkende Arbeitslosenquote von 2021e 5,8 Prozent auf 2022e 5,7 Prozent – Relativ „schwache“ Inflation erwartet: 2021e 2,5 Prozent, 2022e 1,9 Prozent – Öffentliche Haushalte fallen von 160 Mrd 2020e auf 68 Mrd 2021e – Lieferengpässe bremsen, Dienstleistungserholung beflügelt – Erfolgreiche Pandemiebekämpfung als Erholungsfaktor – Zunahme der Konsumnachfrage bereits in 2021Q2e

- IMK: Wirtschaftsboom fast 20 Mal wahrscheinlicher als Rezession – Prognose: Konjunkturaufschwung nimmt mit zunehmender Durchimpfungsrate an Breite und Stärke zu – Hoher Nachfragerückstau der Privathaushalte

- Ifo senkt deutsche BIP-Prognose 2021 von 3,7 Prozent auf 3,3 Prozent ab – Prognoseanhebung für 2022 um 1,1 Prozentpunkte auf 4,1 Prozent – Inflation 2021e +2,6 Prozent, 2022e auf 1,9 Prozent – Boom bei Konsumausgaben für 2022e mit +7,2 Prozent – Ausrüstungsinvestitionen hoch im Kurs mit +8,6 Prozent, 2022e +6,8 Prozent – Sinkende Arbeitslosenquoten: 2021e +5,8 Prozenht, 2022e +5,2 Prozent – Lockere Geldpolitik wird vorerst bleiben – Öffentlicher Haushalt mit grö0erem Finanzierungsloch 2021e von 150,4 Mrd. Euro (2020: 149,2 Mrd Euro), das 2022e stark auf 49,6 Mrd zusammenschrumpft – 2021e+2022e: Exporte-Zuwächse +10,4 und +5,6 Prozent, Importe +11,4 Prozent und +7,3 Prozent – Unter kritscher EU-Marke von 6 Prozent: deutscher Leistungsbilanzüberschuss sinkt von 231 über 206 auf 184 Milliarden Euro oder von 7,0 über 5,8 auf 4,9 Prozent der Jahreswirtschaftsleistung

- IWH: Konjunkturaussichten im Sommer günstig – BIP 2021e +3,9 Prozent, 2022e + 4 Prozent – Lockerungen beflügeln insbesondere Dienstleistungsbranchen – Privatkonsum dürfte in kommenden Monaten stark anziehen – Ausrüstungsnvestitionen im Aufwind – Leferkettenprobleme als Bremse – Restrisiko: neuerliche Pandemie-Restriktionen

Deutscher Einzelhandelsumsatz für April nach unten revidiert – Umsatzplus von 7,2 Prozent auf Jahressicht - Bundesnotbremse lässt deutschen Gastgewerbeumsatz im April sinken – Fast minus 70% geringerer Umsatz im Vergleich zum Februar 2020 – Hotel, Beherbungsbetriebe, Gastronomie und Caterer litten nach schwacher Belebung im März weiter – April: auch Produktion und Einzelhandel insgesamt sanken, geringer Exportanstieg

- Nach außerordentlich starkem März: Zahl der Baugenehmigungen für Wohnungen in Deutschand fällt im April stark

- Deutsche Industrie besorgt über chinesisches Gesetz gegen Sanktionen – EU-China-Investitionsabkommens liegt derzeit auf Eis

- Ifo gegen Rückverlagerung von Produktion nach Deutschland, gegen staatliche Eingriffe in Lieferketten – Alternative: Bezugsquellen international diversifizieren, Vertiefung des EU-Binnenmarktes, Stärkung der WHO – Offene Weltmärkte garantieren deutschen Wirtschaftserfolg – Export der deutschen Wertschöpfung ins Ausland hoch – Aufbau strategischer Reserven erhöhen Versorugungssicherheit – Integrationspotenzial bei grenzüberschreitendem Warenverkehr opimaler gestalten – Schaffung eines vollständig integrierten europäischen Marktes für digitale Leistungen bedeutsam

- Tourismus: „Wir schaffen es kaum“ Urlauber überrennen Tui

- 27 Prozent weniger als 2020 Deutsche Rüstungsexporte stark gesunken

- Bestellboom in der Corona-Krise: 63 Pakete pro Haushalt im Pandemiejahr

- Ifo-Präsident Fuest warnt vor Vermögensteuer – Abschreckung von Investoren im In- und Ausland zugunsten eines Umverteilungseffektes zu sehr hohem Preis

- Studie zu Geld und Sozialneid : Nur jeder vierte Deutsche will reich sein

ÖSTERREICH

*Baukosten im Mai 2021 weiter gestiegen - Sommerurlaubsreisen 2019-2021: Urlaub in Österreich und Italien beliebt

- Inflation steigt im Mai 2021 auf 2,8%

- IWF: Laut IWF braucht Österreich kein Sparpaket aber eine CO2-Steuer – CO2-Steuer als wichtigste Strukturmaßnahme für Österreichs Wirtschaft – Digitalisierung zweites Mega-Thema – Normalisierung des Staatshaushalts dank Wirtschaftserholung: Verschuldung von 80% BIP-Anteil wird sich in wenigen Jahren selbst reguliert haben – Eigenkapitalbildung unterstützen – OeNB-Chef Holzmann: Maastricht-Kriterien erreichbar durch „Spare in der Not, so hast du in der Zeit“ [sic!, richtig: Spare in der Zeit, so hast du in der Not]

- IMF – Austria: Staff Concluding Statement of the 2021 Article IV Mission

- Plus 10,5 % zum Vorjahr Holz, Sprit, Kunststoff, Stahl als Treiber: Baukosten legen massiv zu – Statistik Austria meldet Anstieg von 10,5 Prozent gegenüber dem ersten Coronakrisen-Mai 2020 und Zuwachs von 3,6 Prozent gegenüber dem Vormonat April

- Mit Digitalisierung und Dekarbonisierung aus der Krise. WIFO-Studie im Auftrag der OeNB beleuchtet wirtschaftspolitische Hebel zur Forcierung von Investitionen

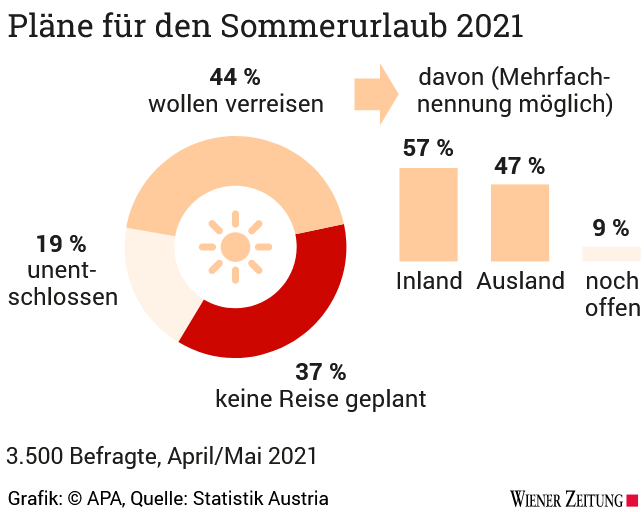

- Nur 44 Prozent der Österreicher wollen im Sommer verreisen – Die Mehrheit davon will laut einer Umfrage der Statistik Austria im Inland urlauben

KOMMENTARE AUS FREMDER FEDER - Andreas Breitenfellner, Thomas Zörner: Entwarnung: Die EZB ist weiter auf Kurs – Preisstabilität bleibt im Fokus der Zentralbank, die sich gerade deshalb um die geänderten Rahmenbedingungen durch den Klimawandel sorgt

INTERNATIONAL

Rohstoffe Superzyklus bei den Rohstoffen – Steigende Rohstoffpreise treiben die Inflation und belasten große Teile der Weltwirtschaft. Doch es gibt auch Profiteure dieser Entwicklung – CORONA SPEZIAL MORNING BRIEFING HANDELSBLATT / HANDELSBLATT, 13./14.6.2021

Der Anstieg der Rohstoffpreise hilft manchen Ländern dabei, die Coronakrise schneller zu verkraften als zuerst befürchtet. Indonesien etwa meldete im April Exporte im Wert von 18 Milliarden Dollar – ein Anstieg von 52 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Kein anderes Land exportiert so viel Kraftwerkskohle wie Indonesien. Rohstoffexperten sehen die Entwicklung als Teil eines weit größeren Trends. Sie sprechen von einem „Superzyklus“, einem viele Jahre dauernden und viele Rohstoffe umfassenden Anstieg der Preise, die deutlich über dem langfristigen Trend liegen. „Vor allem ärmere, rohstoffexportierende Länder profitieren vom Superzyklus, was ihnen auch helfen wird, ihre Schulden zu bedienen“, sagt DIW-Chef Marcel Fratzscher. Seit Jahresbeginn stiegen die Preise von Kupfer um 28 Prozent, Eisenerz um 30 Prozent und Lithium um 46 Prozent.

QUELLE (ZAHLPFLICHT): https://www.handelsblatt.com/politik/international/rohstoffe-superzyklus-bei-den-rohstoffen-diese-laender-sind-die-grossen-gewinner/27268004.html

Weltweites Vermögens-Ranking: Private Vermögen erreichen zusammen Rekordwert von 250 Billionen US-Dollar: weltweit machte die Pandemie Menschen reicher gemacht – Superreiche vermehren sich wie nichts: 60.000 Menschen auf der Welt mit mehr als 100 Mio US-Dollar – Nach den USA und China liegt Deutschland mit 2.900 Superreichen auf Platz drei – Business Insider, 14.6.2021

Laut einer Analyse der Unternehmensberatung Boston Consulting Group hat das Corona-Krisenjahr 2020 die Menschen weltweit reicher gemacht.

Das Finanzvermögen steigt auf einen Rekordwert von 250 Billionen Dollar.

Vor allem der Club der Superreichen ist kräftig gewachsen. Weltweit haben rund 60.000 Menschen ein Vermögen von mehr als 100 Millionen Dollar.

Das Corona-Krisenjahr 2020 hat die Superreichen noch reicher gemacht. Das zeigt eine am Donnerstag veröffentlichten Analyse der Unternehmensberatung Boston Consulting Group (BCG). Der Club der Superreichen mit einem Finanzvermögen von mehr als 100 Millionen Dollar wuchs demnach im Krisenjahr weltweit um 6.000 auf rund 60.000 Mitglieder. Diese besitzen den Angaben zufolge 15 Prozent des weltweit investierbaren Vermögens. Deutschland belegt dabei Platz drei im globalen Ranking — mit 2900 Superreichen. An der Spitze stehen die USA, gefolgt von China. Die USA führten auch insgesamt das weltweite Vermögens-Ranking an mit 136 Billionen Dollar, gefolgt von Asien ohne Japan (111,9 Billionen) und West-Europa (103 Billionen). Für die kommenden Jahre rechnet BCG angesichts der erwarteten Konjunkturerholung nach der Corona-Krise mit einem stetigen Wachstum des weltweiten Privatvermögens. Bis 2025 dürfte es um jährlich durchschnittlich knapp fünf Prozent auf dann 544 Billionen Dollar zulegen. Reicher werden der Prognose zufolge in der Summe vor allem Menschen in Nordamerika, Asien ohne Japan und Westeuropa.

*** Privatvermögen steigt auf Rekordwert ***

Aber nicht nur die Reichen haben in der Pandemie mehr Geld angehäuft. Das private Finanzvermögen aller Menschen stieg gegenüber dem Vorjahr um gut acht Prozent auf den Rekordwert von 250 Billionen Dollar – das entspricht rund 205 Billionen Euro. Dazu trugen steigende Börsenkurse und wachsende Ersparnisse bei.

Erstmals berücksichtigte BCG auch Sachwerte wie Grundbesitz oder Gold. Das Gesamtvermögen abzüglich Schulden belief sich so auf 431 Billionen Dollar. In Deutschland stieg das private Finanzvermögen unter anderem aus Bargeld, Kontoguthaben, Aktien, Pensionen und Lebensversicherungen den Angaben zufolge um rund sechs Prozent auf rund neun Billionen Dollar. Das Sachvermögen erhöhte sich um fünf Prozent auf 13 Billionen Dollar. Abzüglich der Schulden besaßen die privaten Haushalte in Deutschland insgesamt knapp 20 Billionen Dollar.

„Traditionell investieren die Deutschen lieber in Immobilien als in Wertpapiere, das zeigt die Sachwertquote von knapp 60 Prozent deutlich“, analysierte Anna Zakrzewski, BCG-Partnerin und Autorin der Studie. „Gleichzeitig sparen Anlegende in Deutschland überdurchschnittlich stark.“ Viele Menschen hielten in der Krise ihr Geld zusammen, zudem bremsten die zeitweisen Schließungen im Einzelhandel und Reisebeschränkungen den Konsum.

Die Zahl der Dollar-Millionäre hierzulande erhöhte sich den Angaben zufolge um 35.000 auf 542.000. Das Beratungsunternehmen führte den Anstieg auch auf die Entwicklung des Eurokurses zurück, der im Vergleich zum Dollar zugelegte. Das machte sich bei der Umrechnung in die US-Währung bemerkbar. Weltweit besaßen den Angaben zufolge 26,6 Millionen Menschen ein Finanzvermögen von einer Million Dollar und mehr, das waren 1,8 Millionen mehr als im Vorkrisenjahr.

QUELLE: https://www.businessinsider.de/wirtschaft/weltweites-vermoegens-ranking-deutschland-hat-2900-superreiche-a/

BÖRSEN

SENTIX-Sentimente: Schwache Nachverfalls-Woche wahrscheinlich – SENTIX, 20.6.2021

Der Juni-Future-Verfall hat an den Aktienmärkten meist eine große Bedeutung. Die Anleger ziehen Halbjahresbilanz und sind aufgefordert, sich für das zweite Halbjahr und – noch wichtiger – für die oftmals volatilen Sommermonate zu positionieren. Die Woche nach dem Verfall ist meist von einer Kursschwäche begleitet bevor noch einmal eine finale Stärkephase bis Ende Juli folgt. Diesem Verlauf stehen die Sentimentdaten nicht unbedingt entgegen, wobei Volatilität ihre Schatten voraus wirft.

Weitere Ergebnisse: * Aktien: Profis verlieren an Grundvertrauen * Gold: Erst Stabilisierung, dann wieder Aufschwung

QUELLE: https://www.sentix.de/index.php/sentix-Weekly/ergebnisse-des-sentix-global-investor-survey-kw-25-2021.html

Hans Bentzien: Commerzbank sieht Gefahr einer Finanzblase im Euroraum – Immobilienmarkt betroffen – Finanzstabilität: EZB setzt makroprudenzielle Instrumente gegen Finanzblasen ungenügend ein – EZB sieht keine Immobilienblase – Inflation unter Zielgröße: notwendiger Schritt gegen Finanzblasen für EZB-Rat zu groß – DJN, 14.6.2021

Commerzbank-Volkswirt Michael Schubert sieht die Gefahr einer Finanzblase im Euroraum. „Die aktualisierte Analyse des Finanzzyklus im Euroraum bestätigt, dass die Gefahr einer Blase am Immobilienmarkt im Euroraum immer mehr zunimmt“, schreibt Schubert in einer Analyse. Der Analyst verweist darauf, dass vor allem die realen Immobilienpreise – eine von drei aus Sicht der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) für die Bestimmung von Finanzzyklen wichtigen Messgrößen – im Euroraum seit 2015 ungebremst stiegen.

„Makroprudenzielle Instrumente, die von der Europäischen Zentralbank (EZB) als effektive Maßnahme gegen Blasen an den Finanzmärkten angesehen werden, wurden offenbar bisher nicht ausreichend eingesetzt oder ihre Wirkung war nicht ausreichend“, schreibt Schubert. Dagegen könne die Geldpolitik offenbar einen erkennbaren Einfluss auf den Finanzzyklus ausüben, da der langfristige Zyklus der realen US-Immobilienpreise sich merklich abgeflacht hatte, nachdem die US-Notenbank ab 2015 zwischenzeitlich den Fuß vom Gaspedal genommen habe.

Die EZB räumt in ihren Finanzstabilitätsberichten eine Überbewertung in vielen Immobilienmärkten ein, sieht darin aber kein Stabilitätsrisiko, weil die steigenden Preise nicht mit einer zu starken Kreditvergabe einhergehen. Tatsächlich hält sich der Anstieg der beiden weiteren zyklischen Indikatoren – das Verhältnis von Krediten zur Wirtschaftsleistung und das Verhältnis von Krediten zur Inflationsrate – noch in Grenzen.

Schubert schlägt vor, dass die EZB bei künftigen geldpolitischen Entscheidungen deren Wirkung auf die Finanzstabilität stärker berücksichtigen und eine Politik des „leaning against the wind“ betreiben solle. Das bedeutet: Die Geldpolitik aus Gründen der Finanzstabilität straffen, auch wenn das mit Blick auf die Inflationsentwicklung noch nicht notwendig wäre.

Schubert begrüßt daher den Vorschlag des französischen EZB-Ratsmitgliedes Francois Villeroy de Galhau, dass die EZB die derzeitige „monetäre Säule“ ihrer geldpolitischen Strategie zu einer „monetären und finanziellen Säule“ ausbauen sollte. Diese zweite Säule wäre für die vertiefte Erforschung des Finanzzyklus verantwortlich.

„Die EZB sollte im Rahmen dieser neuen Säule Variable wie die Verschuldung von Unternehmen und Haushalten, Informationen aus den Geschäftsbankbilanzen, Indikatoren für überzogene Risikotoleranz und exzessive Kredite sowie Aktien- und Hauspreise überwachen“, rät Schubert. Eine Gewähr dafür, dass sich die EZB künftig tatsächlich „gegen den Wind lehnt“, sähe Schubert darin aber nicht.

„Der eigentlich notwendige Schritt, gegen die Gefahr von Blasen an den Finanzmärkten auch dann vorzugehen, wenn in Boom-Phasen die Inflation noch unterhalb des EZB-Ziels liegt, dürfte für die meisten EZB-Ratsmitglieder viel zu groß ausfallen“, meint er.

QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-06/53141829-commerzbank-sieht-gefahr-einer-finanzblase-im-euroraum-015.htm

Ulf Sommer: Wall Street: 500 Milliarden Dollar: US-Konzerne steigern Aktienrückkäufe auf neuen Rekord – Die Unternehmen geben 2021 so viel für den Erwerb eigener Aktien aus wie nie zuvor. Das treibt die Börsenkurse – lässt aber die Schulden steigen – HANDELSBLATT FINANCE BRIEFING / HANDELSBLATT, 15.6.2021

Weltweit sind die Börsen dank steigender Konzerngewinne und niedriger Zinsen auf Rekordniveau. An der Wall Street trägt dazu ein weiterer Effekt bei: Das Angebot an Aktien wird durch Aktienrückkäufe verknappt. Bis kurz vor der Jahresmitte haben US-Unternehmen angekündigt, 2021 für gut 500 Milliarden Dollar eigene Aktien zurückzukaufen und einzuziehen. Die Rückkäufe sind damit so umfangreich wie noch nie und doppelt so hoch wie zum selben Zeitpunkt 2020.

Die börsennotierten Unternehmen selbst sind mittlerweile die größte Käufergruppe an der Wall Street. Allein Apple und Alphabet kündigten Rückkäufe von zusammen 140 Milliarden Dollar an. Weil die Firmen die Rückkäufe meist mit Anleihen finanzieren, sind auch die Schulden auf Rekordniveau. Waren die 500 US-Konzerne im Aktienindex S&P 500 vor zehn Jahren mit 6,5 Billionen Dollar verschuldet, sind es aktuell 10,6 Billionen.

Kritiker sprechen von Bilanzkosmetik: Ein Viertel aller Gewinnsteigerungen erreichten US-Konzerne in den letzten zehn Jahren durch einen höheren Gewinn pro Aktie, weil die Zahl der Aktien durch Rückkäufe kleiner wurde. Der absolute Gewinn hingegen stagnierte oder sank.

QUELLE (ZAHLPFLICHT): https://www.handelsblatt.com/unternehmen/management/wall-street-500-milliarden-dollar-us-konzerne-steigern-aktienrueckkaeufe-auf-neuen-rekord/27285450.html

Eflamm Mordrelle: Die Reddit-Trader kommen! – Auch in deutschen Internet-Foren werden jetzt Penny-Aktien hochgejubelt. Der Schweizer Markt wird verschont, bis jetzt – Finanz & WIrtschaft, 16.6.2021

«To the Moon» lautet der Schlachtruf der Kleinanleger, die sich auf der Internet-Plattform Reddit treffen, um mit Penny-Aktien schnelles Geld zu verdienen – oder zu verlieren. Ein Ziel ist dieser Tage die französische Biotech-Aktie Neovacs. Zufall oder nicht, nachdem Anfang Woche im Reddit-Forum (Subreddit) zum Kauf des Titels aufgerufen worden war, schoss das Papier ein Fünftel hoch, verlor am Dienstag aber wieder 13%. Bis 18. Juni sollen sich zehntausend Anleger für Neovacs begeistern.

Dass sich junge, netzaffine Kleinanleger auf Reddit treffen, um koordiniert mit Penny-Stocks zu spekulieren ist ein aus den USA importiertes Phänomen. Seit Januar haben dort «Meme-Aktien» wie Gamestop, AMC, Blackberry oder Clover Health Kurssprünge gemacht, ohne dass fundamental etwas für den Kauf der Papiere sprechen würde ausser reine Spekulationslust oder die Genugtuung, einem Hedge Fund, der auf fallende Kurse wettet, eins auszuwischen – eine in der eher subversiven Reddit-Community verbreitete Motivation.

QUELLE (ZAHLPFLICHT): https://www.fuw.ch/article/die-reddit-trader-kommen/

SIEHE DAZU: https://www.reddit.com/r/Wallstreetbetsgermany/

ZENTRALBANKEN

- JAPAN

Megumi Fujikawa: BoJ hält an lockerer Geldpolitik fest – Neues Kreditprogramm, neue Kreditfazilität, denn: Klimawandel mit langfristig „extrem große[m] Einfluss“ auf Wirtschaft, Preise und finanziellen Bedingungen – Pandemie-Folgen: Programm mit zinslosen Krediten bis März 2022 verlängert – Zielrendite für 10-jährige Anleihen weiter bei 0 Prozent, ebenso weiter der Einlagenzins von minus 0,10 Prozent – BoJ bestätigt Kaufvolumen für börsennotierte Fonds (ETF) – DJN, 18.6.2021

Die Bank of Japan (BoJ) hält an ihrer lockeren Geldpolitik fest und startet eine neue Kreditfazilität für Banken zur Finanzierung von Projekten im Zusammenhang mit dem Klimawandel. Der Klimawandel werde langfristig einen „extrem großen Einfluss“ auf die Wirtschaft, die Preise und die finanziellen Bedingungen haben, begründete die Notenbank nach der Sitzung des geldpolitischen Rats die Maßnahme. Das Kreditprogramm werde auf einem früheren Programm aufbauen, das den Banken helfen soll, Kredite an Wachstumssektoren der Wirtschaft zu vergeben.

Die BoJ beschloss während ihrer Sitzung zudem, ihre Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie-Folgen um ein halbes Jahr zu verlängern. Das Programm mit zinslosen Krediten an Banken laufe nun bis März 2022. An der Zielrendite für zehnjährige Staatsanleihen von rund 0 Prozent hielt die Notenbank fest, ebenso wie am Einlagensatz von minus 0,10 Prozent. Zudem bestätigte die BoJ das Kaufvolumen für börsennotierte Fonds (ETF) mit 12 Billionen Yen.

QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-06/53184835-boj-haelt-an-lockerer-geldpolitik-fest-neues-kreditprogramm-015.htm

- SCHWEIZ

Andreas Neinhaus: Der Chart des Tages: Nationalbank: kein Wort zu viel zum Franken – Finanz & Wirtschaft, 14.6.2021

GRAPHIK: https://www.fuw.ch/wp-content/uploads/2021/06/franken-vola-hat-stark-abgenommen-1-640×464.png

Am Donnerstag berät das Direktorium der Schweizerischen Nationalbank (SNB) über den weiteren Kurs der Geldpolitik. Die vierteljährlichen Lagebeurteilungen sind eigentlich die Höhepunkte im jährlichen SNB-Kalender. Diesmal geht es vor allem darum, Aufsehen zu vermeiden.

Die gesamte Aufmerksamkeit dürfte dem Franken gelten. Er hat sich in den vergangenen drei Monaten erneut aufgewertet. Der Euro ist unter 1.10 Fr./€ gerutscht und notiert 1.0877. Der Dollar ist nur knapp 90 Rp. wert. Während im Ausland die Inflationsangst umgeht, ist die Schweiz davon nicht betroffen. Die Teuerung ist nach langer Zeit erstmals wieder knapp über die Nulllinie getreten. Die Europäische Zentralbank hat an ihrer Sitzung vergangene Woche deutlich gemacht, dass sie sich von den aktuell steigenden Preisen nicht aus dem Konzept bringen lässt und die Marktzinsen weiterhin möglichst niedrig halten wird. Die SNB wird diesem Plädoyer folgen.

QUELLE: https://www.fuw.ch/article/der-chart-des-tages-2074/

- EUROPÄISCHE UNION

Hans Bentzien: EZB: Analysten zu Leitzinsen und Anleihekaufprogrammen (APP): 2024e erste Anhebung des Einlagenzinses, 2025e positiver Zinssatz – PEPP: kein volle Ausschöpfung der eingeräumten 1,85 Billonen Euro, Nettokäufe im März 2022 beeindet – DJN, 18.6.2021

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat erstmals die Ergebnisse einer Analystenumfrage zur Entwicklung von Leitzinsen und Anleihekaufprogrammen veröffentlicht. Daraus geht hervor, dass die Analysten im Vorfeld der Ratssitzung am 10. Juni damit rechneten, dass die EZB ihren Einlagensatz im Mai 2024 zum ersten Mal, und zwar um 10 Basispunkte, anheben wird.

Nicht mehr negativ erwarten sie den Einlagensatz demnach im zweiten Quartal 2025. Für den Hauptrefinanzierungssatz prognostizierten die Analysten eine Anhebung um 25 Basispunkte im Dezember 2024. Eine Minderheit der Analysten (10 Prozent) hielt eine Senkung des Einlagensatzes (im Dezember 2021, um 10 Basispunkte) für denkbar.

Die befragten Analysten äußerten auch ihre Meinung dazu, wo die EZB die Untergrenzen ihrer Leitzinsen sieht: Die des Einlagensatzes bei minus 0,80 (derzeit: minus 0,50) Prozent und die des Hauptrefinanzierungssatzes bei 0,00 (0,00) Prozent.

Ihre unter dem APP-Programm zu erwerbenden Anleihebestände wird die EZB nach Meinung der Beobachter ab Dezember 2023 nicht mehr vergrößern. Anschließend werde sie diese Bestände für acht Monate konstant halten, sagen die Analysten. Nach ihrer Meinung zur Dauer des PEPP-Programms hat die EZB die Analysten nicht befragt, wohl aber zu den voraussichtlichen Volumina. Die Analysten erwarten, dass das PEPP sein Maximalvolumen von 1.829 Milliarden Euro im ersten Quartal 2022 erreichen wird.

Ihr Maximum – 3.498 Milliarden Euro – dürften die über APP und PEPP erworbenen Anleihebestände zusammen demnach im ersten Quartal 2024 erreichen. 2031 soll die EZB davon noch 2.719 Milliarden Euro halten. Aus den Prognosen ergibt sich, dass für das APP unmittelbar nach der erwarteten Beendigung der PEPP-Nettokäufe keine höheren APP-Käufe erwartet werden.

Es wird prognostiziert, dass die EZB das PEPP-Volumen von 1.850 Milliarden Euro nicht voll ausschöpfen und die Nettokäufe im März 2022 beenden wird. Eine Minderheit prognostiziert allerdings eine Aufstockung des PEPP um 125.000 Milliarden.

Die nächste Analystenumfrage findet im Vorfeld der EZB-Ratssitzung am 22. Juli statt, die Ergebnisse werden am Montag danach veröffentlicht.

QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-06/53192582-ezb-analysten-erwarten-erste-anhebung-des-einlagenzinses-2024-015.htm

Hans Bentzien u.a.: Minderung des Tier-1-Kapital um 70 Milliarden Euro für 39 Banken – EZB verlängert Sonderregelung für Anwendung der Leverage Ratio – Anforderung einer Leverage Ratio von 3 Prozent ab 28. Juni – DJN(dpa-AFX, 18.6.2021

Die Europäische Zentralbank (EZB) wird den Geschäftsbanken in der Corona-Krise weiter unter die Arme greifen. Eine bereits im vergangenen Jahr eingeführte Ausnahmeregelung bei der Verschuldungsquote wird um weitere neun Monate verlängert werden, wie die EZB am Freitag mitteilte. Die Entlastung, die eigentlich Ende Juni auslaufen sollte, hat damit eine Laufzeit bis zum März 2022.

Mit der Verlängerung können Banken auch in den kommenden Monaten bei der Berechnung der Verschuldungsquote bestimmte Vermögenswerte wie Einlagen bei der Zentralbank auszunehmen. Das ermöglicht ihnen eine höhere Quote.

Mit Hilfe der Maßnahme können Banken ihre Finanzreserven stärker für neue Geschäfte einzusetzen. Die EZB beaufsichtigt seit November 2014 die größten Banken und Bankengruppen im Euroraum

Das bedeutet anders gewendet: Die Europäische Zentralbank (EZB) verlängert ihre Sonderregelung für die Anwendung der ungewichteten Eigenkapitalquote (Leverage Ratio) durch Banken bis 31. März 2022. Damit bleiben Exponierungen der Banken gegenüber der EZB von den Eigenkapitalanforderungen in dieser Definition weiterhin ausgenommen, zum Beispiel Banknoten, Münzen und Zentralbankeinlagen.

Die Anforderung einer Leverage Ratio von 3 Prozent wird ab 28. Juni verbindlich. Wollen Banken die von der EZB angebotene Entlastung nutzen, müssen sie die seit Beginn der Corona-Krise neu hinzugekommenen Exponierungen so von den bis dahin bestehenden trennen, dass nur die neuen nicht bei der Berechnung der Eigenkapitalanforderung herangezogen werden. Stichtag ist der 19. Dezember 2019.

Laut EZB verringert die Regelung den Bedarf der 39 größten Banken des Euroraums an Tier-1-Kapital um 70 Milliarden Euro.

QUELLE:

https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-06/53189296-ezb-verlaengert-ausnahmeregelung-fuer-verschuldungsquote-von-banken-016.htm

https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-06/53189429-ezb-verlaengert-sonderregelung-fuer-anwendung-der-leverage-ratio-015.htm

Hans Bentzien: EZB/Lane: Höhere Haushaltsdefizite nicht besorgniserregend – Im Vergleich zu vergangenen Schuldenepisoden stehen dieses Mal hohe inländische Privatvermögen den Staatsschulden gegenüber – Nettoauslandsschulden bleiben niedrig – Eine Art Inlandsverschuldung: Künftige Ausgaben öffentlicher Hände werden aus NExtGeneration-Anleihe bezahlt werden, nicht aus nationalen Staatshaushalten – DJN, 17.6.2021

Der Chefvolkswirt der Europäischen Zentralbank (EZB), Philip Lane, macht sich keine Sorgen wegen des starken Anstiegs der Defizite in den öffentlichen Haushalten des Euroraums. Lane sagte beim GSE Summer Forum, die von Manchen geäußerten Befürchtungen speisten sich aus den Erfahrungen der Vergangenheit, in der hohe Haushaltsdefizite häufig mit hohen Leistungsbilanzdefiziten zusammen gefallen seien. Im aktuellen Fall hätten diese fiskalischen Defizite als Gegenposten Überschüsse der privaten Haushalte, die enorm gespart hätten. „Es handelt sich nicht um einen Anstieg der Nettoauslandsschulden – das ist relevant für künftige Makro-Dynamiken“, sagte Lane.

Der EZB-Chefvolkswirt wies außerdem darauf hin, dass die EU-Länder inzwischen gemeinsame Anleihen begäben, um der Corona-Krise zu begegnen. „Es wird in den nächsten Jahren viel fiskalische Ausgaben geben, die aus diesen Ressourcen bezahlt werden, nicht aus den nationalen Haushalten“, sagte er.

QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-06/53179671-ezb-lane-hoehere-hauhaltsdefizite-nicht-besorgniserregend-015.htm

Hans Bentzien: EZB/Schnabel: Marktneutralität durch Markteffizienz ersetzen, um Klimaschutzbelange zu unterstützen – CO2-produzierende Unternehmen nehmen Anleihemarkt stärker in Anspruch – Regulierung möglich: Ausschluss COS-intensiver Anleihen oder langsame Anpassungen der Geldpolitik (Tilting) – Tilting als komplizierter Weg: enger Markt für „grüne“ Anleihen lässt einschleichende Strategie mit Umgang CO2-intensiver Anleihen geraten sein – DJN, 14.6.2021

Die Europäische Zentralbank (EZB) sollt bei der Umsetzung ihrer Geldpolitik nach Aussage von EZB-Direktorin Isabel Schnabel das Prinzip der Marktneutralität durch das Prinzip der Markteffizienz ersetzen. Das würde es ihr ermöglichen, Belange des Klimaschutzes besser zu berücksichtigen.

„Wenn der Markt die mit dem Klimawandel verbundenen Risiken falsch bewertet, kann die Einhaltung des Grundsatzes der Marktneutralität eine Marktstruktur unterstützen, die eine effiziente Ressourcenallokation behindert“, sagte Schnabel laut veröffentlichtem Redetext bei einem EZB-Symposium. Im Vertrag sei aber festgelegt, dass die EZB ihr Mandat durch Förderung einer effizienten Ressourcen-Allokation ausüben solle.

Die Anwendung des Marktneutralitätsprinzips im Rahmen des Programms zum Ankauf von Unternehmensanleihen führt laut Schnabel zu einer Bevorteilung von Unternehmen aus CO2-intensiven Industrien. Grund ist, dass sich solche Unternehmen stärker auf dem Anleihemarkt finanzieren als andere. Theoretisch existieren laut Schnabel zwei Politikansätze, diesem Problem zu entgehen.

- Ausschluss CO2-intensiver Anleihen von Ankäufen

Diese Methoden hätten den Nachteil, dass sie Unternehmen keinen Anreiz böten, ihre Treibhausgasemissionen zu reduzieren. - Langsame Anpassung der Geldpolitik („Tilting“)

Die EZB würde ihre Operationen langsam den Nachhaltigkeitsanforderungen anpassen. Allerdings stoßen diese Methoden auf Schwierigkeiten bei der Umsetzung. So könnte es zu Liquiditätsproblemen kommen, weil der Markt „grüner“ Anleihen klein ist, oder der Preisbildungsmechanismus könnte beeinträchtigt werden. Deshalb könnte erwogen werden, über Tilting-Strategien auch solche Emittenten zu begünstigen, die einen glaubwürdigen Pfad zur CO2-Verringerung eingeschlagen haben. Solche Strategien könnten auf der Ebene von Sektoren, Unternehmen oder Anleihearten angewendet werden.

Die Anwendung von Tilting-Strategien auf Staatsanleihen wäre laut Schnabel noch komplizierter. „Diese und andere Erwägungen sind Schlüsselelemente unserer laufenden Strategiedebatte“, sagte die EZB-Direktorin.

QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-06/53144532-ezb-schnabel-marktneutralitaet-durch-markteffizienz-ersetzen-015.htm

Hans Bentzien: Lagarde: Trotz Kompletter Erholung des BIP 2022Q1e: Beendigung PEPP Ende März 2022 keine ausgemachte Sache – DJN, 14.6.2021

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) des Euroraums wird laut den aktuellen Projektionen der Europäischen Zentralbank (EZB) im ersten Quartal 2022 sein Vor-Corona-Niveau erreichen, eine Beendigung des Pandemiekaufprogramms PEPP ist nach Aussage von EZB-Präsidentin Christine Lagarde aber trotzdem keine ausgemachte Sache. „Ich will damit nicht andeuten, dass das PEPP am 31. März endet – wir haben viel Flexibilität, aber in Bezug auf die wirtschaftlichen Aussichten bewegen wir uns in die richtige Richtung“, sagte Lagarde in einem Interview der Zeitung Politico.

Der EZB-Rat hatte in der vergangenen Woche beschlossen, das PEPP bis Ende März 2022 laufen zu lassen, auf jeden Fall aber so lange, bis er die Corona-Krisen-Phase für beendet hält. Lagardes Äußerungen deuten darauf hin, dass diese Bedingung mit Erreichen des Vorkrisenniveaus beim BIP erfüllt sein könnte. „Unsere Projektion und das Design des PEPP, wie wir es haben, scheinen in die richtige Richtung zu gehen“, sagte sie, fügte aber hinzu, es sei „viel zu früh, diese Fragen zu diskutieren“.

Im EZB-Rat gibt es ein deutliches Übergewicht der geldpolitischen „Tauben“, zu denen Lagarde selbst auch zählt. Sie würden das PEPP und seine Flexibilität beim Anleihekauf gerne möglichst lange erhalten. „Man nimmt einem Patienten die Krücken erst dann ab, wenn sich die Muskeln soweit erholt haben, dass der Patient auf seinen eigenen Beinen gehen kann“, sagte Lagarde in dem Interview.

Als ein Ausweg erscheint einigen Analysten, mit Beendigung des PEPP die Käufe unter dem APP-Kaufprogramm deutlich zu erhöhen.

QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-06/53138719-lagarde-beendigung-pepp-ende-maerz-2022-keine-ausgemachte-sache-015.htm

Hans Bentzien: Derzeit verfrühte Diskussion um PEPP-Ausstieg: EZB/Lane dämpft Erwartungen für Ratssitzung im September – Datengrundlage für Entscheidungen möglicherweise im September noch nicht vorhanden – Eingeplantes PEPP-Volumen von 1,85 Billionen Euro wird womöglich nicht ausgeschöpft werden – DJN, 17.6.2021

Der Chefvolkswirt der Europäischen Zentralbank (EZB), Philip Lane, hat versucht, die Erwartung von Marktteilnehmern zu dämpfen, dass der EZB-Rat im September über die Zukunft des Pandemiekaufprogramms PEPP entscheiden wird. Lane sagte in einem Interview mit Bloomberg TV: „Wir werden nicht unbedingt alle harten Daten haben, die wir haben möchten, wenn wir in die September-Sitzung gehen.“ Die Sitzung im September werde zwar wichtig sein, doch würden im Herbst noch viele wichtige Daten kommen.

Lane wiederholte die Aussage von EZB-Präsidentin Christine Lagarde, dass Diskussionen über einen langsamen Ausstieg aus dem PEPP „verfrüht“ und „unnötig“ seien. Das PEPP hat ein Gesamtvolumen von 1.850 Milliarden Euro und läuft laut EZB bis Ende 2022, mindestens aber so lange „bis die Corona-Krisenphase vorbei ist“. Bei Käufen im aktuellen Tempo von monatlich 20 Milliarden Euro, das die EZB gerade erst für das dritte Quartal bestätigt hat, reicht das Volumen bis Ende März.

Die EZB betont, dass die 1.850 Milliarden Euro nicht ausgeschöpft werden müssen, wenn sich günstige Finanzierungsbedingungen auch mit weniger Mitteleinsatz absichern ließen. Andererseits könne das Programm aber auch aufgestockt werden, falls nötig. Ihr „Kompass“ sind die Finanzierungsbedingungen im Verhältnis zum Inflationsausblick. Gegenwärtig versuchen die meisten EZB-Ratsmitglieder Erwartungen zu dämpfen, dass die PEPP-Käufe wegen des sich bessernden Konjunkturausblicks zurückgefahren werden.

QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-06/53178958-ezb-lane-daempft-erwartungen-fuer-ratssitzung-im-september-015.htm

Abkehr von Krisenhilfen: EZB-Ratsmitglied Olli Rehn: Im September wird diskutiert – Im Fokus das umfangreiche Anleihe-Kaufprogramm PEPP – Auch in 2021Q3 umfangreiche Anleihekäufe – PEPP läuft noch bis Ende März 2022 weiter – FAZ, 15.6.2021

Die Europäische Zentralbank (EZB) wird nach Einschätzung von Finnlands Notenbankchef Olli Rehn wahrscheinlich im September über eine Abkehr von den billionenschweren Corona-Krisenhilfen beraten. „Es ist wahrscheinlich, dass wir zu einem Zeitpunkt, meine Annahme ist September, über den Weg nach vorne diskutieren werden“, sagte das EZB-Ratsmitglied am Dienstag. Dabei hat Rehn vor allem das umfangreiche Anleihen-Kaufprogramm PEPP im Blick. Dieses ist eine der wichtigsten Waffen der Währungshüter im Kampf gegen die Folgen der Corona-Pandemie.

Es sei gegenwärtig aber auch wichtig, eher auf Nummer sicherzugehen, sagte Rehn. Es gelte, auch künftig günstige Finanzierungsbedingungen zu gewährleisten. Rehn fügte hinzu, das insgesamt auf 1,85 Billionen Euro angelegte PEPP-Programm werde noch mindestens bis Ende März 2022 laufen. Die EZB hatte am Donnerstag auf ihrer Zinssitzung beschlossen, trotz der sich abschwächenden Pandemie und steigender Inflationszahlen vorerst an ihrem ultralockeren Kurs festzuhalten.

Die Euro-Wächter entschieden, dass die Anleihenkäufe im Rahmen des PEPP auch im nächsten Quartal deutlich umfangreicher ausfallen sollen als zum Jahresstart.

QUELLE: https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/ezb-ratsmitglied-olli-rehn-zur-abkehr-von-krisenhilfen-17390207.html

Hans Bentzien: Lagarde: EZB am Wochenende vom 19./20.6. bei Strategiediskussion gut vorangekommen – Im Vorfeld geplanter Strategieüberprüpfung: vertiefte informelle Diskussionen über die künftige geldpolitische Strategie – Themen: Definition und Messung von Preisstabilität und ihr zugrunde liegende analytische Rahmen, die mittelfristige Ausrichtung, die Rolle des Klimawandels bei der Formulierung der Geldpolitik und die Modernisierung der geldpolitischen Kommunikation – DJN, 20.6.2021

Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) hat am Wochenende vertiefte informelle Diskussionen über die künftige geldpolitische Strategie geführt und ist dabei nach den Worten von EZB-Präsidentin Christine Lagarde „gut vorangekommen“. Laut Mitteilung der EZB trafen sich die Ratsmitglieder vom 18. bis 20. Juni im Taunus in der Nähe Frankfurts zu ihrer jährlichen Klausurtagung. Es war das erste persönliche Treffen seit März 2020.

„Die Klausurtagung konzentrierte sich darauf, die Diskussionen über die Überprüfung der geldpolitischen Strategie der EZB voranzutreiben“, teilte die EZB mit. Zu den Themen der Überprüfung gehörten demnach unter anderem die Definition und Messung von Preisstabilität, der zugrunde liegende analytische Rahmen, die mittelfristige Ausrichtung, die Rolle des Klimawandels bei der Formulierung der Geldpolitik und die Modernisierung der geldpolitischen Kommunikation.

„Es war gut, sich wieder einmal persönlich zu treffen, und die hügelige Landschaft des Taunus war ideal, um nach Monaten, in denen wir uns nur digital getroffen haben, wieder in Kontakt zu kommen“, sagte EZB-Präsidentin Christine Lagarde. „Ich freue mich, dass wir auf unserer Klausurtagung ausführliche Gespräche führen konnten und bei der Konkretisierung unserer künftigen geldpolitischen Strategie gut vorangekommen sind.“

Der EZB-Rat wird das Ergebnis der Strategieüberprüfung nach der formellen Beschlussfassung bekannt geben. Lagarde hatte kürzlich gesagt, sie hoffe, dass dies in der zweiten Jahreshälfte der Fall sein werde. Analysten vermuten, dass die EZB spätestens Ende Jahres über die Zukunft des Pandemiekaufprogramms PEPP entscheiden und bis dahin ihre geldpolitische Strategie aktualisiert haben will

QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-06/53196701-lagarde-ezb-am-wochenende-bei-strategiediskussion-gut-vorangekommen-015.htm

COMMENT: Als wunderschöne gediegene und abgelegene Treffpunkte sind das Kronberger Schlosshotel, aber auch das Hotel Kempinski zwischen Falkenstein und Kronberg oder – kleiner, aber ausreichend groß – der Sonnenhof in Königstein zu nennen. Aber nichts Genaues weiß ich zum Ort des Treffens des EZB-Rates derzeit nicht. Königstein im Taunus war in den 1950er und 1960er Jahren Treffpunkt für Aussprachen deutscher Top-Politiker. Vorteil eines Treffens im Taunus ist die Kühle; Frankfurt am Main wäre hitzemäßig die Hölle gewesen oder man hätte die künstliche Atmosphäre klimatisierter Räume in Kauf genommen. Motto: verkühle dich einmal täglich – und stecke die anderen mit Corona an.

Hans Bentzien: Lagarde: Häufigere EZB-Strategieprüfungen mit Amtszeit der Präsidentschaft abstimmen – Lagarde stellt Periode von fünf Jahren in Frage: Strategieüberprüfung grundlegend, daher nicht zu häufig durchführen – DJN, 14.6.2021

Die Europäische Zentralbank (EZB) sollte nach Aussage ihrer Präsidentin Christine Lagarde im Falle häufigerer Strategieprüfungen darüber nachdenken, diese mit den Amtszeiten der Präsidenten abzustimmen. „Meine persönliche Meinung ist, dass, wenn man dies alle fünf Jahre macht, es eine Zeit gibt, in der ein neuer Präsident kommt und er oder sie für die ersten fünf Jahre seiner oder ihrer Amtszeit fast festsitzt.“ Stattdessen könnte man es auf die Präsidentschaft abstimmen. „Auf diese Weise wird im ersten Jahr jeder Präsidentschaft mit der Umsetzung der vorherigen Strategie fortgefahren, während eine neue Überprüfung in Gang gesetzt wird“, sagte sie.

Allerdings sagte Lagarde auch, sie sei nicht sicher, ob es das wirklich alle fünf Jahre gemacht werden sollte. „Wir haben uns da noch nicht festgelegt.“ Strategieprüfungen seien so etwas wie ein „konstitutioneller Moment“, in dem über den Weg, den Anker, die Instrumente, die Beziehung der Geldpolitik mit der Fiskalpolitik, mit der Finanzstabilität, nachgedacht werde. „Es ist wirklich in gewisser Weise grundlegend, deshalb sollte man das nicht zu häufig machen müssen“, sagte sie.

Zu der Frage, wann die Ergebnisse der laufenden Strategieprüfung veröffentlicht würden, sagte Lagarde: „Ob es am Ende des Sommers oder im Herbst ist, ist weniger wichtig als die Qualität der Überprüfung und der solide Konsens.“

QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-06/53138891-lagarde-ezb-strategiepruefungen-mit-praesidentschaft-abstimmen-015.htm

Hans Bentzien: EZB/Panetta: Bargeldnachfrage steigt trotz sinkender Barzahlungen – Private sichern sich in Krisensituationen ab: Banknoten gefragt – Umfrage: Mitte 2020 nutzten 40 Prozent Bargeld seltener – DJN, 15.6.2021

Die Nachfrage nach Euro-Banknoten ist nach Aussage von EZB-Direktor Fabio Panetta in der Corona-Pandemie gestiegen, obwohl Bargeld zugleich seltener als Zahlungsmittel eingesetzt wurde. Panetta sagte, vermutlich hielten die Menschen mehr Bargeld, um sich gegen Unsicherheit zu schützen.

Seit Anfang 2020 ist das Bargeldvolumen, das bei Zentralbanken und Geschäftsbanken im Euroraum eingelagert wird, laut Panetta um 20 bis 25 Prozent gesunken. Eine Umfrage ergab Mitte 2020, dass rund 40 Prozent der Befragten Bargeld seltener nutzten als zuvor.

Zugleich stieg jedoch die Nachfrage nach Euro-Banknoten zwischen März 2020 und Mai 2021 um 190 Milliarden Euro – das sind 550 Euro pro Kopf. „Verglichen mit dem durchschnittlichen Volumen der vorangegangenen fünf Jahre wurden im Frühjahr 2020 bis zu 4 Prozent mehr Euro ausgegeben“, sagte Panetta. In der zweiten Phase der Lockdowns erhöhte sich der Abstand zum ursprünglich erwarteten Wachstumspfad bis Ende 2020 auf 8 Prozent.

„Eine mögliche Erklärung für dieses scheinbare Paradoxon – steigende Nachfrage nach Banknoten bei gleichzeitigem Rückgang der Barzahlungen – ist, dass sich die Menschen während der Krise dem Bargeld als Instrument zur Bewältigung der Unsicherheit zuwandten“, sagte der EZB-Direktor.

Untersuchungen zeigten, dass zu Beginn der Pandemie die Verbraucher – insbesondere jene mit geringem Einkommen – ihre Ausgaben einschränkten und ihre Bestände an liquiden Mitteln erhöhten. Bargeld sei der liquideste Vermögenswert für diejenigen, die ihre erhöhte Liquiditätspräferenz befriedigen wollten.

Panetta wies zugleich darauf hin, dass bereits vor der Pandemie nur rund 20 Prozent der ausgegeben Banknoten aktiv zu Zahlungszwecken innerhalb des Euroraums eingesetzt worden seien. „Der überwiegende Teil des Bargelds, etwa eine Billion Euro, wird als Vermögen gehalten und nur sporadisch für Zahlungen verwendet oder zirkuliert außerhalb des Euroraums“, sagte er.

Die Zukunft des Bargelds sieht Panetta vor diesem Hintergrund – auch für den Fall der Einführung eines digitalen Euro – nicht gefährdet.

QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-06/53156805-ezb-panetta-bargeldnachfrage-steigt-trotz-sinkender-barzahlungen-015.htm

Hans Bentzien: Enria/Bankenaufsicht: EZB berät am 23. Juli über Ausschüttungsverbot – Empfehlung zum Dividendenausschüttungs- und Aktienrückkaufsstopp wurde von den meisten Banken eingehalten – Verbot soll „kein permanentes Instrument im Werkzeugkasten“ der Bankenaufsicht werden – DJN, 15.6.2021

Die bei der Europäischen Zentralbank (EZB) angesiedelte Bankenaufsicht will nach den Worten ihres Chefs, Andrea Enria, im Juli über eine Aufhebung des Ausschüttungsverbots für Banken beraten. „Wir haben das im Aufsichtsrat (der Bankenaufsicht) am 23. Juli auf dem Tisch“, sagte Enria in einer Konferenz. Danach werde man die Entscheidung bekannt machen.

Die EZB hatte die Banken aufgerufen, als Gegenleistung für regulatorische Erleichterungen auf die Ausschüttung von Dividenden und auf Aktienrückkäufe zu verzichten. Daran hatten sich die meisten Banken gehalten, obwohl die EZB nicht die juristische Befugnis hat, ein Verbot auszusprechen.

Enria sagte, eine solche Einschränkung könne die EZB nur vorübergehend aussprechen – „es sollte kein permanentes Instrument in unserem Werkzeugkasten werden“. Die aktuellen Beschränkungen gelten noch bis Ende September.

QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-06/53155205-enria-ezb-beraet-am-23-juli-ueber-ausschuettungsverbot-015.htm

Patricia Kowsmann: EZB-Vorschlag: Großbanken müssen Vorstandssitze mit Frauen besetzen zur Hebung der Effektivität der Unternehmensführung – Nur 8 Prozent der Vorstandsvorsitzenden europäischer Kredit- und Investmentinstitute Frauen – Nur ein Fünftel der Positionen in den Führungsgremien der größten europäischen Banken von Frauen besetzt – Unterschiedliche Gleichstellungsgesetze in den europäischen Ländern als Hürde – DJN, 15.6.2021

Die Europäische Zentralbank (EZB) will die Geschlechtervielfalt als Kriterium für die Zulassung von Bankvorständen und Führungskräften einführen, ein Schritt, der weiteren Druck auf einen Sektor ausüben würde, in dem die große Mehrheit der Führungspositionen immer noch von Männern besetzt ist.

Die Bankenaufsicht der EZB, die die größten Kreditinstitute der Eurozone beaufsichtigt, erklärte am Dienstag, dass, obwohl „Vielfalt in der Führung seit langem als entscheidend für eine effektive Unternehmensführung anerkannt ist“, die Zahlen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde zeigen, dass nur 8 Prozent der Vorstandsvorsitzenden europäischer Kredit- und Investmentinstitute Frauen sind.

Die Behörde fügte hinzu, dass nur ein Fünftel der Positionen in den Führungsgremien der größten europäischen Banken von Frauen besetzt sind, und obwohl das europäische Recht von den Banken verlangt, eine Diversitätspolitik zu haben, würden dies weniger als zwei Drittel tun. Die neuen Kriterien sollen verwendet werden, wenn die Aufsichtsbehörde neue oder aktuelle Vorstandsmitglieder oder Führungskräfte überprüft, ein Prozess, der als „Fit-and-Proper“-Bewertung bekannt ist.

„Wann immer die Ziele nicht erreicht werden, werden wir Empfehlungen aussprechen, um solche Ungleichgewichte zu beheben“, schrieben Elizabeth McCaul, Mitglied des EZB-Aufsichtsrats, und ein Kollege in einem Meinungsbeitrag, der auf der Website der Aufsichtsbehörde veröffentlicht wurde. „Wenn es offensichtliche Verstöße gegen Diversitätsstrategien gibt, müssen wir die Banken möglicherweise dazu verpflichten, diese Strategien einzuhalten“, fügten sie hinzu.

McCaul selbst ist eine von elf Frauen im 34-köpfigen Aufsichtsgremium der EZB, das sich aus Vertretern der EZB und der nationalen Bankenaufsichtsbehörden in der Eurozone zusammensetzt. Der geldpolitische Arm der EZB hat nur zwei Frauen, einschließlich Präsidentin Christine Lagarde, in seinem 25-köpfigen EZB-Rat, der größtenteils aus nationalen Zentralbankgouverneuren besteht.

Eine Herausforderung für die EZB ist, dass die europäischen Länder unterschiedliche Gesetze zu diesem Thema haben. In Deutschland hat das Parlament kürzlich ein Gesetz verabschiedet, das große Unternehmen dazu zwingt, mindestens eine Frau in ihren Vorständen zu haben. In Frankreich gibt es Quoten für Aufsichtsräte, die Unternehmen beaufsichtigen, aber nicht für Vorstände, die sich um das Tagesgeschäft der Unternehmen kümmern.

QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-06/53153769-ezb-vorschlag-grossbanken-muessen-vorstandssitze-mit-frauen-besetzen-015.htm

- DEUTSCHLAND

Coronakrise – Für den Fall des Notfallendes: Weidmann fordert baldiges Ende der Krisen-Hilfen – Bedingung: gefestigte Wirtschaftserholung – Älteres APP-Programm nicht zum Abferdern eines auslaufenden PEPP-Programmes heranziehen – Keine Einstimmigkeit im EZB-Rat bezüglich PEPP: Weidmann bedauert beschleunigtes Aufkaufprogramm im nächsten Quartal – Inflation nicht sichtbar: überschießende Lohnforderungen dafür derzeit nicht gegeben – DJN, 17.6.2021

FRANKFURT (Dow Jones)–Bundesbank-Präsident Jens Weidmann hält ein baldiges Ende der EZB-Anleihekäufe über das Krisenprogramm PEPP für geboten. „Wenn der Notfall vorüber ist, für den das PEPP geschaffen wurde, muss es beendet werden,“ sagte er im Interview mit dem Handelsblatt. Voraussetzung für eine Normalisierung der Geldpolitik ist aus Sicht von Weidmann eine gefestigte wirtschaftliche Erholung und ein Auslaufen der wesentlichen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie. Hiermit rechnet er 2022.

„Ich gehe derzeit davon aus, dass wir im nächsten Jahr keine ungewöhnliche Unterauslastung der Kapazitäten mehr haben werden – und zwar auch dann, wenn wir die geldpolitischen Notfallmaßnahmen zurückfahren.“ Eine Erhöhung des älteren APP-Programms, um ein Auslaufen von PEPP abzufedern, lehnt Weidmann ab. „Die beiden Programme haben unterschiedliche Zwecke, und ich würde sie nicht derart verzahnen.“

Auf seiner Sitzung in der vergangenen Woche hatte der EZB-Rat beschlossen, dass die Anleihekäufe im Rahmen von PEPP auch im nächsten Quartal deutlich umfangreicher ausfallen sollen als zum Jahresbeginn. Weidmann ließ durchblicken, dass er eine Reduktion bevorzugt hätte. „In der anschließenden Pressekonferenz klang ja an, dass es auch Stimmen gab, das Tempo im Sommer zu drosseln“, sagte er. „Ich bin durchaus optimistisch, dass wir bei der Krisenbewältigung vorankommen und dann die Käufe vorsichtiger dosieren können“

Der Bundesbank-Präsident erwartet trotz der zuletzt stärker gestiegenen Preise keine dauerhaft hohe Inflation. „Aus unserer Sicht ist der starke Preisanstieg in Deutschland vorübergehend, und es deuten sich in der mittleren Frist keine zu hohen Raten an.“ Eine hartnäckig überhöhte Inflation würde laut Weidmann unter anderem überschießende Lohnabschlüsse voraussetzen. „Dafür haben wir derzeit keine Anhaltspunkte.“

QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-06/53181132-weidmann-fordert-baldiges-ende-der-krisen-hilfen-015.htm

Hans Bentzien: Buba: Basel 3 hebt Eigenkapitalanforderungen deutscher Banken um 8% – Für größere Banken Anhebung um 22 Prozent – Basel 3 noch nicht in EU-Recht gegossen – Regulatorische Entlastung kleiner Banken bei konstanten Anforderungen an deren Kapital- oder Liquiditätsausstattung – DJN, 14.6.2021

Die Eigenkapitalanforderungen an Kreditinstitute in Deutschland werden sich nach Berechnungen der Deutschen Bundesbank durch die Implementierung des Eigenkapitalstandards Basel 3 unterschiedlich stark erhöhen. Der im Vorstand der Bundesbank für Bankenaufsicht zuständige Joachim Wuermeling sagte bei einer Veranstaltung im München, die Kapitalanforderungen für den deutschen Bankenmarkt dürften bis 2028 um etwa 8 Prozent steigen. Für größere Banken sei im Durchschnitt ein Anstieg um 22 Prozent abzusehen.

Laut Wuermeling rechnet die Eba damit, dass die Mindestkapitalanforderungen für jene deutschen Institute, die in ihrer Stichprobe enthalten sind, bis 2028 um 26 Prozent steigen. „Die Eba rechnet aber unter äußert konservativen Annahmen, Bundesbank und BaFin schätzen für die deutsche Stichprobe, dass die Mindestkapitalanforderungen um 22 Prozent steigen“, sagte Wuermeling laut veröffentlichtem Redetext.

Jenseits der Eba-Stichprobe, wo kleine Banken dominieren, die beispielsweise keine internen Modelle zur Berechnung ihrer Risiko-Aktiva benutzen, sind die Anforderungen viel geringer. Daher ergibt sich laut Bundesbank in diesem Szenario ein Anstieg von nur 12 Prozent. Aber auch diese 12 Prozent sind, wie Wuermeling sagt, „nicht in Stein gemeißelt“. „Betrachtet man weitere aktuell in Brüssel für die Umsetzung diskutierte Faktoren, schätzen wir, dass die Kapitalanforderungen für den deutschen Bankenmarkt am Ende nur um etwa 8 Prozent steigen dürften.“

Wuermeling wies darauf hin, dass der Vorschlag für die Umsetzung von Basel 3 in europäisches Recht noch nicht vorliege. „Dennoch gibt es Umsetzungsszenarien, deren Auswirkungen wir abschätzen können“, sagte er.

Wuermeling zufolge sollen außerdem die vielen kleinen Banken in Deutschland regulatorisch entlastet werden. Die Bundesbank habe rund 80 Prozent von ihnen (ca 1.170) als „small and non complex institutions“ (SNCI) klassifiziert. „Diese Liste ist Startpunkt für einige regulatorische Erleichterungen, die den SNCI gewährt werden“, sagte Wuermeling. Die Institute müssten künftig weniger Offenlegungsanforderungen erfüllen.

Zudem komme für sie die vereinfachte Liquiditätsmessgröße (Net Stable Funding Ratio – NSFR) zur Anwendung. „Der wesentliche Unterschied im Vergleich zur vollständigen NSFR besteht in weniger Datenpunkten“, erläuterte Wuermeling und fügte hinzu: „All die Erleichterungen sind rein operativ. Wir schrauben nicht an den Anforderungen der Kapital- oder Liquiditätsausstattung der kleinen Banken.“

QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-06/53143762-buba-basel-3-hebt-eigenkapitalanforderungen-deutscher-banken-um-8-015.htm

Hans Bentzien: Wuermeling: Deutsche Banken konnten Negativzins 2020 mindestens kompensieren dank Konditionsanpassungen im Einlagengeschäft – Weitergabe von Negativzinsen und andere Zinsanpassungen – DJN, 14.6.2021

Die deutschen Kreditinstitute haben die Wirkungen des negativen Satzes für Überschusseinlagen nach Aussage von Bundesbank-Vorstandsmitglied Joachim Wuermeling im vergangenen Jahr ausgleichen können. Wuermeling sagte laut Redetext bei einer Veranstaltung in München: „Erste Analysen unserer Daten deuten darauf hin, dass die Banken ihre nach den TLTRO verbliebene Belastung durch die Negativzinsen in der Einlagefazilität im Jahr 2020 mindestens kompensieren konnten.“ Dies geschehe durch Konditionsanpassungen im Einlagengeschäft – berücksichtigt würden dabei nicht nur die Weitergabe von Negativzinsen, sondern auch andere Zinsanpassungen.

Laut Wuermeling verblieb den Banken 2020 ein Nettozinsaufwand von 1 Milliarde Euro aus dem negativen Einlagenzins. 2019 war noch ein Zinsüberschuss von 82 Milliarden Euro angefallen.

QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-06/53143764-wuermeling-deutsche-banken-konnten-negativzins-2020-mindestens-kompensieren-015.htm

Hans Bentzien: Höhepunkt kommt erst: Deutsche Banken derzeit mit weniger notleidenden Krediten als erwartet – Statt erwarteten 45 Milliarden Euro nur 33 Milliarden Euro – Zeitverzögerte Krise: Volumen der notleidenden Kredite für 2022 bei 47 Milliarden Euro erwartet – Ausfallswahrscheinlichkeiten werden zu gering eingeschätzt – DJN, 15.6.2021

Die Welle notleidender Kredite (Non-performing Loans – NPL) infolge der Corona-Pandemie fällt bisher kleiner als von deutschen Banken erwartet aus. Das ist das Ergebnis einer Umfrage der Bundesvereinigung Kreditankauf und Servicing (BKS) unter Risikomanagern der größten Institute. Das von der BKS und der Frankfurt School of Finance erhobene NPL-Barometer sank in der Februar-Umfrage auf 0,25 Punkte, nachdem es in der Umfrage von Mai/Juni 2020 auf 0,42 (zuvor: minus 0,02) angezogen hatte.

„Das NPL-Volumen war 2020 auf 45 Milliarden Euro geschätzt worden, geworden sind es nur 33 Milliarden“, sagte Christoph Schalast, Professor für M&A an der Frankfurt School of Finance, bei der Vorstellung der Umfrageergebnisse. Für 2021 werde nun ein NPL-Volumen von 40,6 Milliarden Euro erwartet, für 2022 sind es 46,7 Milliarden. In den Banken werde der Höhepunkt der NPL-Welle jetzt für 2022 und teilweise für 2023 erwartet. „Wir haben hier eine Krise, die sehr stark zeitverzögert funktioniert“, sagte Schalast.

Er wies zudem darauf hin, dass es eine „intrinsische Motivation“ gebe, den Zeitpunkt der Anerkennung eines Kredits als notleidend möglichst weit hinauszuschieben – „insbesondere, und dazu neigt man immer, wenn man irgendwie die Hoffnung hat, dass die Sache vielleicht doch noch gut ausgeht“, so Schalast. Es gebe die Neigung, die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls als geringer einzuschätzen, als sie tatsächlich sei.

QUELLE: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-06/53155810-deutsche-banken-mit-weniger-notleidenden-krediten-als-erwartet-015.htm

USA

Astrid Dörner: „Es könnte sich herausstellen, dass die Inflation höher ist und länger anhält, als wir erwarten.“: US-Notenbank-Chef Jerome Powell stellt zwei Zinsschritte bis Ende 2023 in Aussicht und erwartet höhere Inflation – Die US-Notenbank lässt ihren Leitzins unverändert, bereitet die Märkte aber auf eine Abkehr der ultralockeren Geldpolitik vor. Fed-Chef Powell schraubt zudem die Inflationserwartung nach oben – Unicredit-Experten: gefühlte Inflation liegt bei 4,1 Prozent – HANDELSBLATT MORNING BRIEFING & FINANCE BRIEFING / HANDELSBLATT, 16./17.6.2021

Vielleicht glauben Sie auch, die Preise seien in Wahrheit viel höher als offiziell angegeben. In diesem Fall können Sie Ökonomen der Großbank Unicredit in den Zeugenstand rufen. Die gewichten in ihren Modellen jene Waren besonders stark, die wie Lebensmittel oder Benzin oft gekauft werden. Aktuelles Ergebnis: eine „gefühlte Inflation“ von 4,1 Prozent – der höchste Wert seit neun Jahren.

Weil aber auch die tatsächliche Inflation ansteigt, hat die US-Notenbank nun vielsagend erklärt, die Debatte über ein Zurückfahren der extrem lockeren Geldpolitik habe begonnen. Die Fed hält zwar nach ihrer Sitzung die Zinsen weiter in der Kelleretage – zwischen 0,00 und 0,25 Prozent –, sie macht aber auch klar, für 2023 von zwei Zinsanhebungen um insgesamt einen halben Prozentpunkt auszugehen. Auf die Weissager von Washington reagierte die Wall Street ebenfalls sofort mit Kursrückgängen. *** Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) bereitet die Märkte auf eine Kursänderung vor. Da sich die Wirtschaft schnell von der Pandemie erhole, würden die Währungshüter nun „darüber nachdenken, die Anleihekäufe zurückzufahren“, sagte Fed-Chef Jerome Powell am Mittwoch auf einer Pressekonferenz in Washington. Das ist ein wichtiges Signal. Powell war in den vergangenen Wochen immer wieder dafür kritisiert worden, zu lange an der ultra-lockeren Geldpolitik festzuhalten, die die Fed seit Beginn der Pandemie eingeführt hat. – Auch zeigte sich Powell deutlich offener, was die künftige Entwicklung der Preise angeht. „Die Veränderungen in der Nachfrage können im Zuge der Öffnung der Wirtschaft stark sein und sich schnell bemerkbar machen“, gab der Fed-Chef auf einer Pressekonferenz zu bedenken. Das würde sich auch auf die Preise auswirken, wie in den USA bereits an verschiedenen Stellen bemerkbar ist. *** die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) bereitet die Märkte auf eine Kursänderung vor. Da sich die Wirtschaft schnell von der Pandemie erhole, würden die Währungshüter nun „darüber nachdenken, die Anleihekäufe zurückzufahren“, sagte Fed-Chef Jerome Powell in Washington. Das ist ein wichtiges Signal. Powell war in den vergangenen Wochen immer wieder dafür kritisiert worden, zu lange an der ultra-lockeren Geldpolitik festzuhalten, die die Fed seit Beginn der Pandemie eingeführt hat. –

Auch zeigte sich Powell deutlich offener, was die künftige Entwicklung der Preise angeht. „Die Veränderungen in der Nachfrage können im Zuge der Öffnung der Wirtschaft stark sein und sich schnell bemerkbar machen“, gab der Fed-Chef zu bedenken. Das würde sich auch auf die Preise auswirken, wie in den USA bereits an verschiedenen Stellen bemerkbar ist. *** Egal ob Marktexperte Mohamed El-Erian, der Chef von Morgan Stanley, James Gorman, oder Starinvestor Paul Tudor Jones: Alle haben in den vergangenen Tagen Druck auf Jerome Powell gemacht. Der Chef der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) müsse endlich abrücken von seiner Überzeugung, dass der starke Anstieg der Inflation in den USA nur vorübergehend sei, sondern langfristig auf der Wirtschaft lasten könnte. – Statt zu lange abzuwarten, müsse die Fed damit anfangen, ihre Anleihekäufe zu reduzieren. So würde sie vermeiden, dass die Wirtschaft überhitzt und dass ein zu drastisches Eingreifen der Fed zu einer Rezession führen würde. – Die Botschaft ist angekommen bei Powell. Die Notenbanker hätten bei ihrer Tagung in dieser Woche angefangen, über eine Reduzierung der Anleihekäufe zu diskutieren, erklärte er. Das ist ein wichtiges Signal für Investoren, und es ist höchste Zeit, dass die Fed mit den Diskussionen beginnt.

QUELLE (jeweils ZAHLPFLICHT):

https://www.handelsblatt.com/finanzen/geldpolitik/us-notenbank-fed-stellt-zwei-zinsschritte-bis-ende-2023-in-aussicht-und-erwartet-hoehere-inflation/27293950.html

https://www.handelsblatt.com/meinung/kommentare/kommentar-fed-chef-powell-haelt-sich-alle-tueren-offen/27294850.html

Max Borowski: Höchstpreise schrecken Käufer: ab US-Holzpreis bricht in Rekordtempo ein – UN erwartet höhere Holzbringung – n-tv, 14.6.2021

Baustellen stehen teils still, Autowerke halten die Bänder an, Lebensmittel werden teurer: Nach der Pandemie sind viele Produkte und Rohstoffe knapp, die Preise explodieren regelrecht. Doch es gibt Gegenkräfte am Markt. Die zeigen jetzt etwa beim Holzpreis in den USA ihre Wirkung.

Mikrochips, Industriemetalle, Gummi, Schrauben: Von Rohstoffen bis zu industriellen Vorprodukten sind viele Waren auf dem Weltmarkt in den vergangenen Monaten knapp geworden. Lieferzeiten werden immer länger, Preise schießen in die Höhe mit teils dramatischen Folgen für Unternehmen und private Kunden. Ein Produkt, bei dem sich diese Entwicklung besonders heftig niederschlug mit spürbaren Konsequenzen, ist Rohholz, insbesondere auf dem größten Häusermarkt der Welt, den USA. Dort verfünffachte sich der Holzpreis innerhalb eines Jahres.

*** UN erwartet höhere Ernte ***

US-amerikanische Sägemühlenbetreiber, deren Kapazität in den vergangenen Monaten der entscheidende Flaschenhals war, haben ihre Produktion inzwischen etwas ausgeweitet und Investitionen in neue, größere Anlagen angekündigt. Gleichzeitig zeigte sich die Nachfrageseite auf dem Holzmarkt flexibler, als zunächst angenommen worden war. Käufer seien von den extremen Preisen abgeschreckt worden und hätten Bestellungen in der Hoffnung auf ein größeres Angebot zu einem späteren Zeitpunkt aufgeschoben. Das zeigte sich in den vergangenen Wochen auch bei der Bautätigkeit in den USA, die deutlich zurückgegangen war, berichtet Bloomberg unter Berufung auf Marktteilnehmer.

So berichtet ein Holzhändler aus Massachusetts, dass zuletzt viel Holz von den Sägewerken zum Kauf angeboten worden sei. Die Käufer hätten aber offenbar keine Dringlichkeit verspürt. Der Finanzanalyst CIBS konstatierte, dass Kunden derzeit „an der Seitenlinie“ abwarteten und nur das Nötigste kauften. Trotz der jüngsten Korrektur erwarten die Analysten allerdings keineswegs, dass die Preise schnell wieder auf ihr Vor-Corona-Niveau fallen. Angesichts der erwarteten weiter starken Nachfrage auf dem Häusermarkt dürfte sich der Holzpreis zwischen Rekordhoch und dem alten Niveau einpendeln, sagte Analyst Scott Reaves vom Beratungsunternehmen Domain Timber Advisors Bloomberg.

Auch auf anderen angespannten Märkten könnte sich bald ein neues Gleichgewicht einstellen, wenn Käufer durch zu hohe Preise abgeschreckt werden oder die Anbieter die Produktion erweitern. So prognostiziert etwa die UN-Organisation für Nahrungsmittel und Landwirtschaft für die kommende Saison höhere Ernten und damit mittelfristig eine Entspannung für die zuletzt stark gestiegenen Preise für die wichtigsten Nahrungsmittelrohstoffe. Bei anderen Waren kommen allerdings andere Faktoren hinzu, die eine schnelle Anpassung des Angebots an die gestiegene Nachfrage behindern, darunter die begrenzten Kapazitäten der Containerschifffahrt für den Transport etwa von den zum großen Teil in Asien angesiedelten Elektronikproduzenten zu deren Kunden in Europa oder Nordamerika.

QUELLE: https://www.n-tv.de/wirtschaft/US-Holzpreis-bricht-in-Rekordtempo-ein-article22618030.html

SIEHE DAZU:

Mangel an Chips, Gummi, Holz „Außer in Kriegszeiten nie in so einer Situation“ – n-tv, 13.6.2021

QUELLE: https://www.n-tv.de/wirtschaft/Ausser-in-Kriegszeiten-nie-in-so-einer-Situation-article22613740.html

USA: Stärkster Zuwachs seit 2010: Erzeugerpreise steigen im Vorjahresvergleich deutlich um +6,6 Prozent – stärkster Zuwachs seit Erhebungsbeginn – Inflationserwartungen werden angeheizt – dpa-AFX, 15.6.2021

Der Preisauftrieb in den USA bleibt stark. Im Mai stiegen die Erzeugerpreise gegenüber dem Vorjahresmonat um 6,6 Prozent, wie das Arbeitsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. Das war nicht nur stärker als der von Analysten erwartete Anstieg von im Schnitt 6,2 Prozent. Auch war es der stärkste Zuwachs seit Beginn der Aufzeichnungen gegenüber dem Vorjahresmonat im Jahr 2010, wie das Ministerium erklärte.

Im Monatsvergleich stiegen die Preise, die Produzenten für ihre Waren erhalten, um 0,8 Prozent. Auch dieser Zuwachs fiel stärker aus als erwartet.